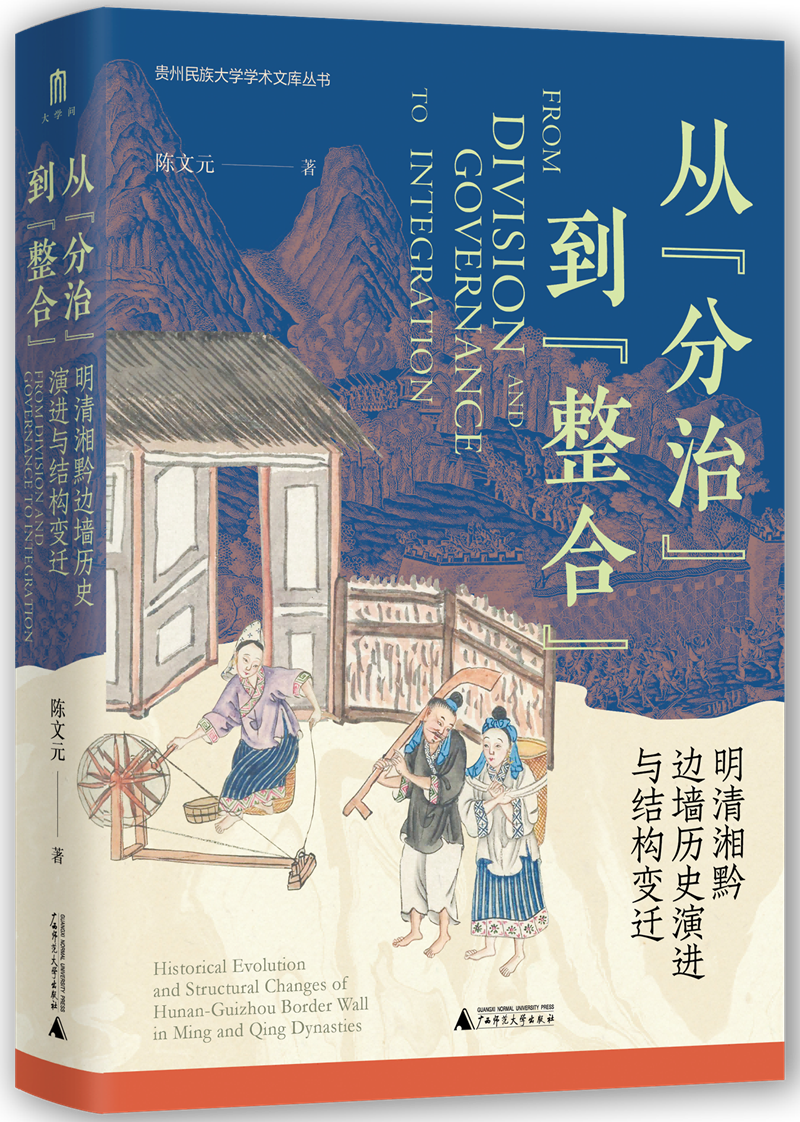

《从“分治”到“整合”:明清湘黔边墙历史演进与结构变迁》是一部研究中国南方边墙的史学佳作,以明清湘黔边墙为研究对象,系统讨论了其修筑前后的历史演进与社会变迁。作者运用大量图、表、实地调查图片等,具体考订了明代边墙的起止路线,分析明清政府修筑边墙的军事控制,探讨明清湘黔边墙的演进过程、湘黔边区的社会整合与族群交融等情况,并将湘黔边墙与北方长城做对比。书中总结了明清中国在边疆的治理得失,揭示传统中国地域民族社会的治理方式与运作模式。

《从“分治”到“整合”:明清湘黔边墙历史演进与结构变迁》,陈文元 著,广西师范大学出版社出版

《从“分治”到“整合”:明清湘黔边墙历史演进与结构变迁》,陈文元 著,广西师范大学出版社出版

内文选读:

治理边缘与经略腹地——南方边墙与北方长城之比较

纵观中国历史,自先秦至明清,不论南、北,有关“墙”的修筑与维护不绝于书。剖析“墙”的历史叙述,对比南、北“墙”的延续与转换,或可窥探传统中国推进统一多民族国家形成和巩固过程中统治理念演替与经略思维变迁,从而进一步总结统一多民族国家的政治统治脉络与多元治理方略,为今日之民族地区社会治理提供经验教训。

明代南、北皆筑“边墙”,不能不说是巧合。考虑到明代为抵御北元/蒙古势力,在北方大范围修筑长城,为解决南方“苗患”又修筑边墙,治理思维或有相应延伸。明代在北方修筑长城不遗余力,于南方修筑边墙同样耗费甚巨,跨越时间较长。虽然南方边墙与北方长城在性质与特点上皆有不同,但大致体现了明朝中后期解决地方动乱与调控族群关系的一种思维借鉴。

南方边墙与北方长城有着各自的特点。抛开二者的悬殊地位与建筑形制差异(譬如建造方式、防卫布局、工程里数),彼此在制度实践、治理内涵、政治属性、文化形态上有着重要区别。

制度实践上,明代在北方大规模地修筑长城,是在推翻元朝统治后防范北元/蒙古势力的历史背景下进行的,更与土木堡之变后明朝军备实力下降,不得不采取守势有关。其制度实践是因循历代中原王朝面对游牧政权的边疆经略思路,辅之明代卫所制度和屯边募兵体系;南方修筑边墙则是明廷针对传统的“剿、抚”民族政策失效,州县体系又无法推进,因而沿续卫所/营哨结构布施边防,后虽营、哨累加,增堡筑墙,但总体思路仍是卫所防卫体系的延伸。

高塘石边墙

高塘石边墙

治理内涵上,明廷在南方修筑边墙,秉持对南方民族地区的深入治理与策略改制,虽为“御敌”,但主要“治夷”,是对腹地统治区域的强化与控制。但明廷在北方修筑长城,打造九边重镇,长期与北元/蒙古势力对峙,两者的实力转换与战和不定,北方军事重点既是“治夷”,更是“御敌”。

政治属性上,北方长城在中国历史上曾是中原王朝与北方游牧民族政权的“边界”,以长城为界,南北对峙,乃地缘政治与文化结构交织的产物;南方边墙实为围绕“内地的边缘”隙地的治理与控制,乃直接统治范围内的治边、安边军政举措与社会治理,显然不是由两类政权体系间的交替引发。二者在政治属性上有着本质的不同。

文化形态上,南方边墙所处区域虽在腹地,但又极其边缘,境内高山深壑,溪流纵横,多族群分布,地域环境复杂;北方长城沿线则处在草原与平原之间,虽也是建在山岭之上,但总体地势相对平坦,游牧与农耕长期交融共生。地域生态并不相同。地理形态对应的地域气候与经济文化类型更是有着显著差异。南方边墙屹立于湘黔边区,处在华南汉族与西南少数民族的过渡地带,区域内文化形态多样,族群关系复杂;而长城所处的北方地带长期以来是中原汉族与北方游牧民族交互的舞台,二者关系时常影响到中国历史发展进程。

更应看到,南方边墙对应的“西南边疆”与北方长城对应的“北方边疆”在中国整体历史进程中作用的差异性。长期以来,游牧与农耕两股政治势力交互,主导了传统中国政治统治脉络演进。相较于西南边疆,北方边疆更紧邻中央王朝统治腹心,政治统治辐射力更强,文化结构更趋稳定,再经由元明清大一统中央王朝经略,北方边疆整体上呈现出更高的整合度;而西南边疆族类众多,地方势力纷繁复杂,“多国林立”却又政治影响较小,地处边缘却又远离政治中心,中央王朝很难实现全面的直接治理,更无法有效统筹整齐划一的政治统治,故而长期羁縻而治、间接控制,也因此缺乏一以贯之的整合力度,此类状况缓至清代雍正朝改土归流才得以改观。换言之,清代湘黔边区改土归流后,仍然产生了“边墙”这一历史产物,与先前的整合程度和区域差异密切相关。

喜鹊营

喜鹊营

如果从传统中国边疆治理的政治逻辑上来审视,明代南方边墙与北方长城又具有一定的共性。历代中央王朝治理边疆/边缘,处理与周边各族的关系,王朝统治者皆须认真对待,且是无法回避的政治议题。中国边疆的最基本特征就是它的民族性,不论南方边墙,抑或北方长城,皆为明廷应对边疆/边缘复杂社会形态与多元族群结构情形下,建立赖以治边固界的军政型管理系统,是传统中国边疆统治方略的体现,尤其涉及边防危机,或遇突发事件、重大灾害时。也就是说,边墙抑或长城,乃是中国古代中央王朝基于地理结构与社会形态的“因地制宜”和“因俗而治”之策,修“墙”不是目的,而是一种统治策略、管控手段。边墙是划界治理的重要载体,重在区隔而非隔离,况且边墙内外均有一定的经济文化交流。明代国家治理体系中,有州县、卫所、土司等政治管理体制,南方边墙与北方长城皆体现了传统中国边疆治理体系的灵活与弹性,折射出传统中国边疆制度的整体结构与区域差异的历史性因素,是为“多重型结构”下的“多重型天下”。保持弹性的治理架构与多元的治理方略,是推进传统中国统治稳固的重要前提。

进入清代,北方长城的角色已然发生转变,其军事功能逐渐退化,非军事功能日益显现。不过在清初,长城依然具有较为重要的军事屏障作用,“御敌”性质仍存。清廷为应对漠北蒙古的进攻,还曾予以修缮。随后长城的功能主要是限制出边/入边、管理贸易和朝贡,演变成清朝沟通中原及藩部的交通要道。清中期以后,当北方长城愈加显现出融合内外的象征情形时,清廷又在南方重修边墙。清代边墙与边防体系是对明代边墙防御体系的继承与深化,但却不是简单的“历史复制”,二者有着不同的历史语境和建构策略。与明代修筑边墙有所不同的是,清代基于“治苗安边”宗旨,将边墙作为治理湘黔边区重要举措,并以军事防卫与治安保障体系经营,区隔苗汉、分而治之,形成了边墙治理,重构了族群关系,引发了湘黔边区社会变迁。此时,与北方长城相比,清代边墙的军事功能与非军事功能均比较突出。

与此同时,明清中央王朝在南方修筑边墙,亦体现出传统中国统治思维缺陷。在传统中国的统治逻辑里,当动乱发生或族际冲突时,中央王朝多偏向于“压”的解决手段,随后才是“抚”与“疏”。基于这一点审视,亦不难解释为何至清代,当北方长城已失去其防卫功能时,南方依然会有“边墙”这一产物。“墙”的“废弃”与“重修”,是传统中国在南、北地域政治统治脉络的演变。历代中原王朝于北方不遗余力地修筑长城,但清代大漠南北一统,北方不再需要长城御边,统治者较为得意于此,却又在南方不得不按照明代的方式再筑边墙。湘黔边区不同于北方草原地区,其对应的是南方民族地区复杂的地理环境与多样的族群交互,且长时期以来统治基础较为薄弱。修筑边墙,厘清民、苗界址,重在“因俗而治”“民苗相安”,彼此尊重,天下一统,既突显了传统中国统一性的整体维持与差别化治理方式的延续,更反映了中央王朝将“夷民”向“编民”整体转化的政治结构转型。

更应看到,中国历史上从来不缺乏“墙”的存在,修筑“墙”以及围绕“墙”的经营与维护可视为传统中国的一种统治模式。然而,学界目前尚未重视这一问题,且多集中于北方长城的讨论。其实,中国古代有关“墙”的含义极为丰富。笔者粗略认为,如要理解传统中国的政治统治,一是不能谈“墙”色变,更不能把“墙”统统固定理解为“军事防卫”“隔离”“镇压”等。事实上,围绕“墙”的修筑与维持,往往是冲突与和睦并存,墙内外人口、道路与聚落交互,界内外人群开展各类形式的经济文化交流,交融互嵌无时无刻地不在发生着;二是要看到中国古代“墙”的多样结构与内涵。北方长城从游牧与农耕的政治脉络演化至中华文明的象征,但其不能笼统概括中国所有“墙”的政治内涵与文化细部。比如,南方即有“楚长城”“滇东古长城”以及本书探讨的位于湘黔边区的边墙,有些“墙”的历史甚至要比北方长城的历史更为久远。简言之,对这些“墙”的阐释都不应大而化之地贴上“长城”的标签,或者说不应该被北方长城的内涵覆盖影响。

原标题:《长城不能涵盖中国所有的边境“墙”》

栏目主编:朱自奋

文字编辑:蒋楚婷

本文作者:陈文元