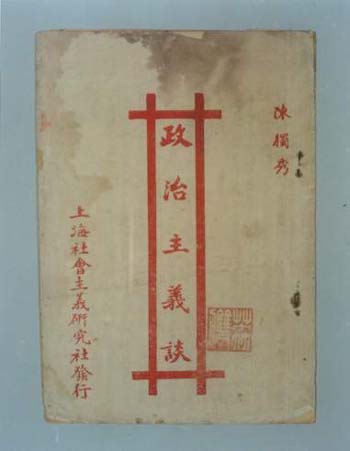

1920年9月1日,《新青年》以崭新的面目,公开宣传马克思主义并开辟“俄罗斯研究”专栏,介绍十月社会主义革命和苏维埃俄国的经验。

——《1921-1933:中共中央在上海》

“我承认用革命的手段建设劳动阶级(即生产阶级)的国家,创造那禁止对内对外一切掠夺的政治法律,为现代社会第一需要。”一百年前的9月1日出版的《新青年》上,陈独秀发表了他的文章《谈政治》,摆明“车马”今后要“大谈政治”,还将自己明确定义为一个共产主义者、信仰列宁主义。

这篇文章,被后来的研究者认为,“不仅是陈独秀转变为马克思主义者的宣言书,也预示着《新青年》的内在性质发生了变化”。事实上,从这一天起,《新青年》成为了以陈独秀为首的中国共产党上海发起组的机关刊物。

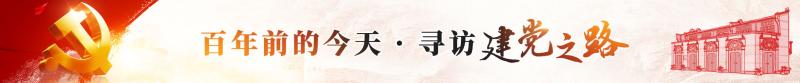

中共一大会址纪念馆正在举办的“星火初燃——共产党早期组织与中国共产党的创建文物史料展”里,首次展出了1920年出版的录有《谈政治》一文的单行本《政治主义谈》。在党史专家看来,此文对于当时“各地正在从事的建立中国共产党的工作,起到了统一思想的作用”。

从“不谈政治”到《谈政治》

陈独秀是中国最早接触并传播马克思主义的知识分子之一,但直到1920年上半年,他还没有完全服膺马克思主义,他在是年4月发表的《马尔塞斯人口论与中国人口问题》一文中说:“世界上定没有万世师表的圣人,推诸万世而皆准的制度和包医百病的学说这三件东西。不但马尔塞斯人口论是这样,就是近代别的著名学说,象达尔文自然淘汰说,马克斯唯物史观,也都是这样。”

1915年,陈独秀在上海创办《青年》杂志,后改名《新青年》。作为“五四运动时代之急先锋”,《新青年》宣传“批判孔教”和“文学革命”,鼓吹西方自由主义和科学主义。在创刊时,陈独秀就申明:“盖改造青年之思想,辅导青年之修养,为本志天职。批评时政,非其旨也。”

当时的陈独秀认为,“要救国,就必须从思想文化入手改造国民”“唤醒国民觉悟,由立人而立国”。基于这样的思路,同时也为了延揽作者队伍,陈独秀与同仁达成一个不成文的君子协定——“不谈政治”。胡适曾回忆:“在民国六年,大家办《新青年》的时候,本有一个理想,就是二十年不谈政治,二十年离开政治,而从教育思想文化等等,非政治的因子上建设政治基础。”

然而到了1920年9月,陈独秀发表《谈政治》一文,正式否定自己之前的态度:“你谈政治也罢,不谈政治也罢,除非逃在深山人迹绝对不到的地方,政治总会寻着你的。”不仅如此,他开始大谈阶级斗争和无产阶级专政的必要性,颂扬马克思主义阶级斗争学说和俄国革命经验。

他写道:“我们要明白世界各国里面最不平最痛苦的事,不是别的,就是少数游惰的消费的资产阶级,利用国家、政治、法律等机关,把多数极苦的生产的劳动阶级压在资本势力底下,当做牛马机器还不如。”

他还写道:“要扫除这种不平这种痛苦,只有被压迫的生产的劳动阶级自己造成新的强力,自己站在国家地位,利用政治,法律等机关,把那压迫的资产阶级完全征服,然后才可望将财产私有,工银劳动等制度废去,将过于不平等的经济状况除去。若是不主张用强力,不主张阶级战争,天天不要国家、政治、法律,天天空想自由组织的社会出现;那班资产阶级仍旧天天站在国家地位,天天利用政治、法律;如此梦想自由,便再过一万年,那被压迫的劳动阶级也没有翻身的机会……利用政治的强权,防止他们的阴谋活动;利用法律的强权,防止他们懒惰,掠夺,矫正他们的习惯,思想都很是必要的方法。”

从“学说”到“主义”

陈独秀的“食言”,实际上有迹可循。

虽然与同仁有“不谈政治”的共识,但陈独秀总是忍不住要发声。1917年9月的《新青年》三卷五号,陈独秀在回答“顾克刚”的来信时说:“本志主旨,固不在批评时政,青年修养,亦不在讨论政治。然有关国命存亡之大政,安忍默不一言?”

1918年,陈独秀又在《今日中国之政治问题》中说:“我现在所谈的政治,不是普通政治问题,更不是行政问题,乃是关系国家民族根本存亡的政治根本问题……国人其速醒!”

对于陈独秀“食言”的做法,胡适等人自一开始就抵制过。也因此,另一本“色彩鲜明”的杂志《每周评论》问世。陈独秀转到上海后,公开阐释《谈政治》,并在《新青年》刊发大量介绍马克思主义的文章,对此胡适于1920年底给陈独秀写了封信,针对“《新青年》色彩过于鲜明”问题,提出了三种解决办法: 一、“听《新青年》流为一种有特别色彩之杂志,而另创一个哲学文学的杂志”。二、“将《新青年》编辑的事,自九卷一号移到北京来”,并“发表一个宣言,声明不谈政治”。三、借《新青年》“被邮局停寄”,而“暂时停办。”

接到胡适的信后,1921年1月9日,陈独秀给胡适等北京编辑部集体回了一封信,明确不赞成第二个办法(即编辑部移到北京)和第三个办法(即停刊)。他在信中表明“只要在世一日,绝对不赞成第二条办法”,因为“没有理由可以宣言不谈政治”。

专家认为,随着上海“马克思主义研究会”和上海的共产党早期组织先后成立,早期共产党人开始有组织、有计划地研究和宣传马克思主义。这也表明,马克思的思想,正式从“学说”成为了一部分人为之奋斗的“主义”。

帮助早期共产党人“统一思想”

崭新亮相的《新青年》,除了刊载了《谈政治》,还刊载了李大钊的《俄罗斯革命之过去及现在》。李汉俊、杨明斋、袁振英、陈望道、李达、沈雁冰等人都发表了有关俄国革命理论和实际情况的译文,如列宁小传及其若干著作的介绍,十月革命后俄国的政治、经济和文化情况等。

新青年出版社还出版了一批有关马克思列宁主义方面的著作。如李汉俊译的马尔西《马克思资本论入门》,李季译的柯卡普《社会主义史》,恽代英译的考茨基《阶级斗争》等。

《新青年》帮助早期共产党人“统一思想”。毛泽东曾向斯诺回忆,是《新青年》改变了他的人生取向。毛泽东还认为,在北京时他受陈独秀的影响很大。

《中国共产党简史》记载,1920年9月,陈独秀发表《谈政治》一文,明确宣布承认用革命的手段建设劳动阶级(即生产阶级)的国家,表明他已从激进民主主义者转变为马克思主义者。湖南学生运动领袖毛泽东在第二次到北京期间,热心搜寻并阅读中文本的共产主义书籍,建立起对马克思主义的信念。

随着马克思主义的传播,邓中夏、蔡和森、恽代英、瞿秋白、周恩来、赵世炎、陈潭秋、向警予、高君宇、何孟雄、王尽美、邓恩铭、李达、李汉俊等,也先后成为信仰马克思主义的革命者。一些老同盟会会员如董必武、林伯渠、吴玉章等,也在这时开始确立对马克思主义的信念。“这些有着不同经历的先进分子殊途同归的事实表明,认定科学社会主义指引的道路,是他们自觉地在实践中经过反复比较作出的历史性选择。”

一批具有初步共产主义思想的知识分子,在学习和宣传马克思主义并深入工人群众过程中,在参加反帝反封建的实际斗争中,不断砥砺自己,一步步成长起来……

栏目主编:张骏

本文作者:张骏

文字编辑:张骏

题图来源:海沙尔摄