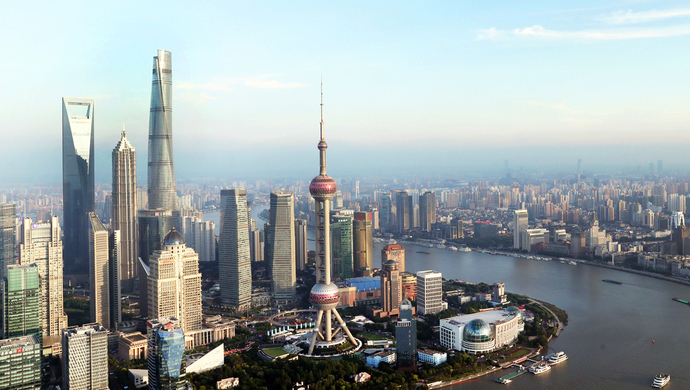

今年是浦东开发开放三十周年,在这片热土上,不断刷新的标志性建筑,推动着上海不断长高。

可曾知道,东方明珠电视塔上那根“针”安装现场“空气凝固”一刻?上海中心如何被955根桩基稳稳托举?

这其中,离不开高校专家与建设者共同殚精竭虑。几天前,应邀赴同济大学讲座的上海浦东新区管委会首任主任赵启正说:“在浦东开发建设过程中,全国许多大学都给了我们帮助,但说来道去,帮助最大的,还是同济大学。”

那根长110米重450吨的针,怎么吊顶?

从南京路步行街东段望过去,黄浦江对岸就是或直立、或斜插的粗大水泥管串起3个彩球的东方明珠电视塔了。塔高468米的电视塔,是浦东开发开放后的第一个重点项目,这种多筒奇异结构的电视塔施工难度极大。顶上作为塔的功能的发射天线,其桅杆长度便达110米,总重量达到450吨,当时属于世界上最长最重的天线桅杆,要从地面将其送到离地面350米的位置,然后让它站起来,为半径80公里的区域内传输质量优良的电视广播信号。

上得去吗,怎么上去?

机械学院教授徐鸣谦介绍,当年乌建中、卞永明和他一起,跟这个远观如针管、近处却是一座山的庞然大物较上了劲,“国内外电视塔天线杆的安装,常用的方法由卷扬机滑轮组提升、液压千斤顶顶升。加拿大多伦多电视塔天线桅杆采用直升飞机分级吊装,每次吊装一吨。这些方法对东方明珠塔都不适用,如用卷扬机滑轮组提升,,势必会耗用大量的钢丝绳, 且受卷扬机绳提拽能力的限制,还有多台卷扬机如何同步问题。液压千斤顶顶升, 天线杆需空中组装,高空作业非常危险, 组装质量也难以保证,且施工周期长。直升飞机吊装由于存在着空中定位问题, 也难以采用。”

徐鸣谦说,上海石洞口电厂240米钢烟囱就是同济人用液压顶升技术扶直树正的。针对东方明珠桅杆,团队提出了柔性钢绞线承重、提升器集群、计算机控制、液压同步整体提升的技术方案, 并专门设计、研制了钢天线桅杆液压提升设备。

“也许是老天爷要考验我们,1994年4月20日开始顶升,每天数十米的速度往上游升,转眼到了4月30日,距桅杆登顶只剩下23米。眼看胜利在望,气象预报即日起八级大风将到上海,持续一星期左右!”徐教授回忆道,傍晚,大风不请自来,塔顶风速已超18米/秒,工作必须停下来!现场指挥部的气氛凝固了:继续提升,万一碰了砸了断了怎么办?不停工,悬在300余米空中的450吨“泰山”的桅杆荡起秋千怎么办?

“那时候,心跳仿佛都静止了,空气已经凝固了。”徐鸣谦说,党员们、干部们,站在高高的塔顶上,大风口上无人退缩,“小心小心!”“慢,慢!”“好的好的就这样”“不着急、不着急!”……短暂的紧张之后,现场又开始紧张有序,有条不紊。东方既白,附近的高层建筑隐约可见,风中的桅杆稳如泰山:桅杆稳稳矗立在塔顶。这一天是1994年五一劳动节。参与顶升工作的还有机械学院一批教师和研究生。

东方明珠电视塔作为当时浦东最高的建筑,如果台风、地震来临,电视塔还能安然屹立吗?面对这一社会高度关注的问题,土木工程学院团队还利用同济先进的风洞平台和当时亚洲最先进的振动台,承担了东方明珠电视塔的抗风抗震研究,为东方明珠电视塔的安全性提供了保证。

随着东方明珠电视塔的矗立,浦东这片土地就成了高耸建筑的竞技场,陆家嘴金茂大厦、环球金融中心、上海中心等地标建筑,都打上了鲜亮的同济烙印。

土木工程学院承担完成了420.5米高的金茂大厦的风洞试验和数值分析,让严谨的试验、计算为大楼建设保驾护航。492米高的上海环球金融中心2008年8月竣工,土木工程学院承担了风速实测、中心结构验算、结构弹塑性耐震性及制震装置等多项任务。

上海中心的“衣服”,如何省下两亿元

如今,东方明珠在上海已经成了“小弟弟”,建筑总高度632米的上海中心,是最高的“大哥”。作为联合设计单位,这中国第一高楼相伴而来的“尺度巨型化”难题,求解过程中,凝聚了数百位同济专家的智慧和汗水。

盘盘数据,上海中心主体结构高度580米,地上125层、地下5层,总建筑面积约576000平方米(地上面积373000平方米),楼内安装垂直电梯91部,设9个避难层。与之相比,外滩21栋历史建筑的总面积为37200余平方米,因此上海中心大厦也被媒体戏称为“竖着的外滩”。

600多米的高度,水如何送上去?遇上台风天气,如何排水?整个大楼自重达85万吨,地基能承受吗?上海经常受台风侵袭,大风天气里如何保证上海中心大厦的“从容淡定”?大楼的“衣衫”是成千上万块玻璃拼起来的,楼体在大风中摇摆时如何避免玻璃被挤碎?

2009年3月,上海市科委批准了同济大学教授丁洁民牵头的“500米以上超高层建筑设计关键技术研究”课题。按照室内空间环境、地下空间的规划与整合、风荷载、复杂建筑外形的优化设计等数十个课题,学校相关学科数十位著名学者组成强大的科研团队,开展科研攻关,分课题数量达到58项。

支撑大楼的直径121米、厚度6米的大底板就凝聚了一批同济人的心血,他们主持的多项研究为上海中心大厦底板浇注提供了可靠的保障。上海中心整个建筑就是站在这块面积1.5个足球场大小的底板上,在它的下方还有955根桩基,每根长度达87米。“这些桩基就好比在豆腐上插入许多筷子,有了它,大楼才能端端正正‘浮’在地平线上。”时任建筑设计院上海中心项目经理的陈继良介绍。

上海中心结构之难,主要难在尺度巨型化、幕墙问题和塔冠三方面,用通俗的话来说,就是强筋骨、穿衣裳、戴帽子。

先说强筋骨。常规建筑,我国都有规范,按照规范就能把水泥、钢筋、玻璃等一一用妥帖,所以建筑设计方案出来之后,一句话“按相应规范操作”就好了。可是上海中心没有现成规范可以套用。就说钢板,普通的两三厘米就够厚的了,可是这里的厚度是10厘米。还有巨柱,8根,从地面直通545米的高空,每根柱子的截面积20多平方米,比一般的客厅还大。

再说穿衣裳。外面看,入夜,大楼核心筒与表层之间的灯光会把建筑蝉翼般的轻盈诠释得淋漓尽致,塔冠则是巨型显示屏,再加上数百米的“龙沟”——“v”型槽的奇幻灯光秀,上海中心大厦夺人眼球。可是,要用桁架和圈梁把刚劲的核心筒与相对柔性的“衣裳”连到一起,且保证安全地使用,里面的难题太多。万一衣服穿得不合适,掉下一块玻璃来。经过反复斟酌,设计人员最后确定每层设置25个点,让伸出的桁架挑起圈梁,犹如人伸直手臂提水,让其步伐一致地提起2500吨的幕墙。整个幕墙原造价逾10亿元,同济团队将很多环节成功国产化,节约资金2亿多元。

三是戴帽子。塔冠建设之难,难在核心筒先是混凝土结构,后变钢结构;先是圆角的三角形,然后将八角钢结构筒套上去并长高,从562米处开始一直长到632米。塔冠之难,不仅是自身结构的形状、材质变化多端,塔冠上还要放下千余吨的阻尼器、风力发电机组等各种巨大尺度的设备。现在经过无数次修改,研究人员将很多难以落地的“症结”找到,初始方案中很多理想化的设计现在都优化变成了实施方案。

栏目主编:徐瑞哲

本文作者:彭德倩 程国政

文字编辑:徐瑞哲

题图来源:上观摄影

图片编辑:徐佳敏