1949年3月5日,中国共产党七届二中全会在西柏坡胜利召开。此时,毛泽东正在为新中国的外交人选排兵布阵。

图:1949年中共七届二中全会上的毛泽东

毛泽东为何点名王稼祥担任驻苏大使?

3月14日,中共七届二中全会闭幕后的第二天,毛泽东将刚刚递补为中央委员的中共中央东北局委员、宣传部长王稼祥约到自己的住处谈话。

一见面,毛泽东就开门见山地对王稼祥说:会议开完了,你不必回沈阳东北局了,有重任给你。中央想让你出任新中国驻苏联大使,征求你的意见。

毛泽东为何选中王稼祥担任第一任驻苏大使?

经过一天的深思熟虑,王稼祥答复毛泽东,接受中央的分配,同意担任新中国驻苏联大使。

当毛泽东提议王稼祥担任新中国首任驻苏大使时,即刻得到大家的一致赞同。

图:1949年迁入北平时的王稼祥

1949年3月23日,中共中央、中央军委机关和中国人民解放军总部离开西柏坡,3月25日,中共中央进驻北平。

中共中央从西柏坡到达北平之后,为了准备出任驻苏联大使和协助周恩来同志筹办有关外交方面的事务,王稼祥经常白天在北京饭店办公,夜里才回到香山。

从4月份开始,王稼祥就开始大量查阅资料,并为筹建新中国驻苏大使馆物色人选。

1949年6月21日凌晨,王稼祥随同刘少奇踏上了秘密前往莫斯科的专列。中共代表团的这次莫斯科之行,主要是和斯大林商讨新中国的筹建和中苏建交等事宜。

在苏联近五十天的日子里,代表团和苏联十多个部委的负责人进行了会谈。

8月14日,刘少奇和王稼祥率中共代表团回国,同行的戈宝权则以新华社驻莫斯科记者名义继续留在莫斯科,具体负责筹建驻苏大使馆。

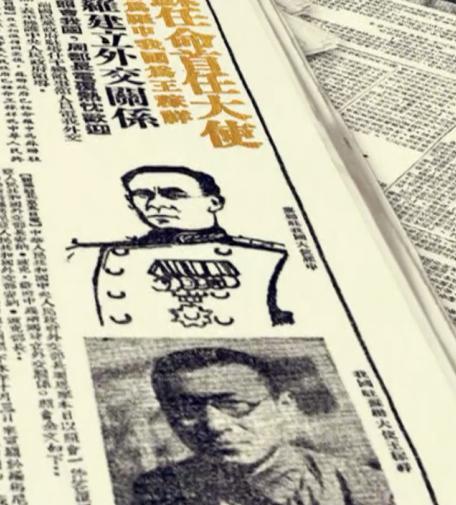

苏联驻新中国大使选定

中苏即将建交,中国已经选定大使人选,那么苏联将派谁来担任驻新中国的大使呢?

经过一番思考,斯大林最终选定原国民党政府时期的驻华大使尼古拉·瓦西里耶维奇·罗申担任苏联驻新中国大使。

图: 苏联驻中华人民共和国第一任大使 罗申

这一结果令苏联原驻北平总领事齐赫文斯基感到意外。

按照齐赫文斯基当初的想法,新中国成立后,莫斯科将会派遣一位与国民党没一点瓜葛的资深外交官来担任第一位大使,但是现在派罗申来,新中国领导人能同意苏联政府的这个大使人选吗?

中共党史专家 章百家:

罗申在重庆的时候,周恩来跟他的来往是非常多的。那时候还有共产国际,中共是共产国际的支部,那时候有什么事情都是通过罗申联系的,所以罗申跟中国共产党的关系非同一般。

1949年9月,新中国成立前夕,苏联原驻北平总领事齐赫文斯基奉斯大林之命拜访周恩来,转达了斯大林拟派罗申担任驻新中国首任大使的决定。

周恩来让齐赫文斯基在办公室里稍等一会,他本人则去了不远处的毛泽东办公室。

15分钟之后,周恩来回来了。毛泽东同意了罗申当苏联大使,并说“人家是得过两次列宁勋章、两次红旗勋章的将军,我们的将军也要派出去当大使啊!”

03

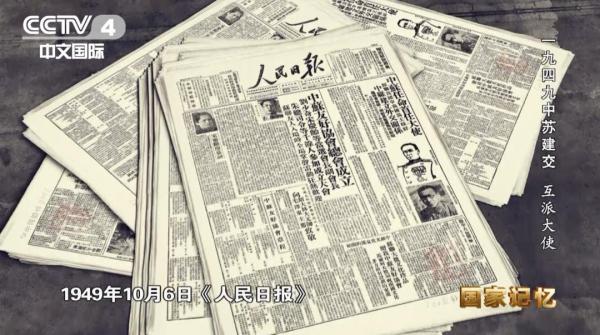

中苏两国宣布建交 互派大使

1949年10月2日,中华人民共和国成立后的第二天,苏联外交部副部长葛罗米柯受苏联政府的委托致电周恩来外长:苏联政府决定与中华人民共和国建立外交关系,并互派大使。

苏联因此成为第一个承认新中国并与新中国建交的国家。

同一天,中共保卫世界和平大会在北京举行,包括苏联在内的共产党国家派出代表参加了会议。

朱德在会上宣布,苏联宣布断绝与国民党政府的外交关系,与中华人民共和国建立外交关系,并派遣大使。

10月5日,王稼祥被正式任命为中华人民共和国驻苏联第一任大使。

就在前一天,按照苏联政府的指示,第一位苏联驻新中国大使罗申已经启程来华。

罗申启程的当天,周恩来总理立即给在苏联的戈宝权发去指示,命他迅速接管中国大使馆和领事馆。戈宝权接到国内指示后,即刻拜会苏联外交部,执行大使馆的保管和接收工作。

中共党史专家 李海文:

既然苏联承认我们了,国民政府在苏联是有大使馆的,按照惯例,国民党的大使就要离开苏联,而且大使馆就要归我们使用了。

图:《人民日报》报道了中苏两国互派大使的重要新闻

10月20日晚十点,我国首任驻苏大使王稼祥率公使衔参赞曾泉涌等9人乘坐的专车驶离了北京前门火车站。

经过十天的长途旅行之后,王稼祥一行人于10月31日抵达莫斯科。

图:王稼祥等人到达莫斯科

在雅罗斯拉夫斯基火车站,王稼祥大使一行受到了苏联外交部副部长葛罗米柯、莫斯科苏维埃主席波波夫和中华人民共和国驻苏参赞并兼临时代办戈宝权等人的热烈欢迎。

到达驻苏使馆后,王稼祥大使顾不上休息,立即举行了升旗仪式。

图:新中国驻苏大使馆成员

新中国在驻苏联大使馆首次升旗向世界表明,新中国的外交已经走上了国际外交舞台。从此,中国外交不断开拓进取、攻坚克难,形成一系列优良传统和鲜明特色,实现了从巩固独立、融入世界到引领时代的历史转变。

来源:cctv国家记忆

栏目主编:顾万全

本文作者:CCTV国家记忆

文字编辑:李林蔚

题图来源:新华社

图片编辑:苏唯