被研读剖析了千万遍的温州模式,该从何说起呢?

从特点来讲,叫千辛万苦,敢为人先;论其形态,又千姿百态,或许“无模式”便是其模式;若讲故事,全国首张个体工商营业执照、“胆大包天”的首条私人包机航线,还有曾被视作经济犯罪分子而受到打击的温州“八大王”,太多的跌宕与壮阔……

但我们选择了鳌江入海口南岸的龙港,它1983年设镇,因“小马拉不动大车”,于2018年成为全国首个“镇改市”。

而它更摄人心魄的传奇发生在40年前。当时还是小渔村的龙港,在当地政府几乎“一毛不拔”情况下,由数千名“万元户”自费造起“中国第一座农民城”。

我们寻访当年的“万元户”以及亲历者,发现他们的造城故事,真的非常“温州模式”。

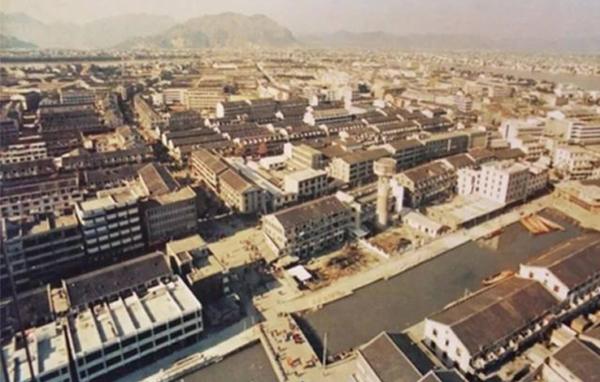

“中国第一座农民城”龙港航拍。(司占伟 摄)

【一】

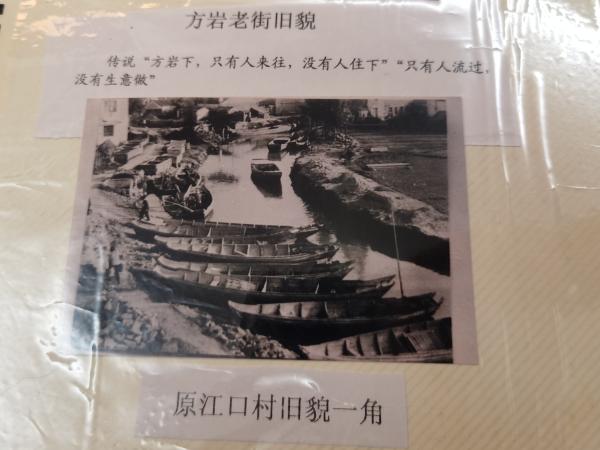

新华社温州支社原社长张和平有过一段刻骨回忆。1974年冬,他经过温州下辖的瑞安、平阳两县交通咽喉地带的龙港方岩下,只见四野民生凋敝,路不平,灯不明,一首凄凉民谣唱道:“方岩下,方岩下,只有人走过,没有人留下。”

龙港曾是一座无人问津的小渔村,外界进入只能靠渡轮。(资料图)

12年后,上海社科院经济所一行10人考察温州,在龙港却见截然不同景象。

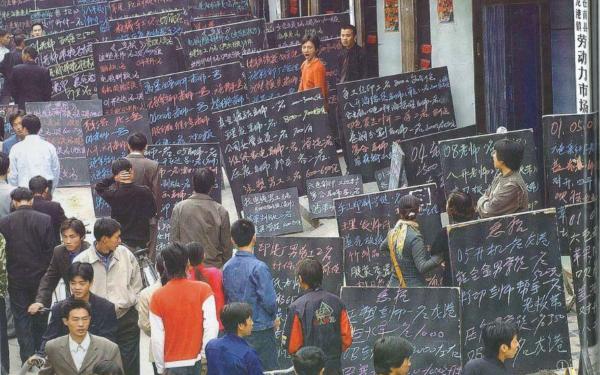

这里新楼鳞次栉比,布局高度相似,底层为工厂作坊,二楼为卧室客厅;星期日,退休工程师、技师从上海等地赶来,构成人才与技术市场;当地劳动力市场也兴旺,社科院经济所王云仙稍作停留,竟迅速被当做外地来的农民工,被企业主约谈……

龙港镇劳动力中心市场。(资料图)

曾经荒凉的小渔村,俨然一座初具规模的城镇。民谣仍在唱,唱词却改成“几万穷,百万富,几十万元平常过。”

这背后,是一场破天荒的改革。此前,中国的城镇建设主体历来是政府,但在龙港,政府却“无为而治”,实行土地户籍改革,允许农民拔出“泥腿”、自理口粮进城落户,允许他们自筹资金在龙港买地、办厂、建房。

今年60岁的汤元挺,便是当年首批进城的农民。他自上世纪70年代起,迄今已在温州、上海及上海对口支援的湖北宜昌等地,先后创办13家企业。1983年,他率先在龙港建房,那幢楼3层楼高,一家五口搬入,花了他2.5万元。

汤元挺回到金乡,当地前店后作坊,仍是一派勤劳景象。(司占伟 摄)

【二】

温州籍作家叶永烈笔下的龙港“农民城”像龙门,“不是腰缠万贯跃不进来。”

汤元挺作为首批进城农民,可见其能耐。但这能耐,又与能吃苦强关联。

他是苍南金乡人,幼时极苦,15岁就被父母逼着外出求生。整个温州人均耕地0.36亩,金乡更惨,0.12亩。汤元挺有4个兄弟姐妹,家中只种了点番薯,一场台风来,全部泡汤。熬到1976年,父亲给点小资金,通常不到10元钱,叮嘱一句“把钱用好”,便放孩子出去闯。

小汤一出门就是几个月,揣着原始资金,不敢吃饭,不舍得坐车。他往往沿着104国道,徒步去福建,当时车道窄,车速不快,他便机灵蹭车。遇不愿被蹭的司机,小汤就耍赖皮,或在爬坡时帮忙推几把。靠此,他往往坐上了车,还能蹭上饭。

当时,福建码头多木料生意,小汤就去帮工,用板车将山沟里的木料推到码头,赚点小钱。没饭吃,他去别人家干农活换几顿饭。小汤牢记幼时爷爷的金句,“人家给你吃你就吃”,换言之,能蹭一顿是一顿。这深深影响着小汤,让他学会了想方设法和“厚脸皮”,“只要有钱赚、不犯法,我都去做。”

自己琢磨出的各种求生技能,令汤元挺每次都能带回几百元钱,他悉数上交,换来父亲满意的笑。

【三】

待18岁,汤元挺不再往外跑,留在家做海鲜买卖。

家里分工明确,兄弟姐妹负责到海边买海鲜,做成鱼饼、鱼丸,汤元挺负责挑去菜市场卖,常要半夜12时出门,走3公里石板路,在市场抢先占个好位置。

温州鱼丸。(李晔 摄)

父亲如此分工颇显英明。汤元挺脑子活络,顾客想买啥、多少的量,他扫一眼便知十之八九。往往顾客刚走到摊位前,他已将顾客需要的量称好,边说价格,边往顾客篮里送。顾客再压个两毛钱,只要不亏,他都答应。他还要观察整个菜场的供应量,若量多竞争激烈,他就让利加速卖,否则便卖得笃悠悠。他每天都能赚个几十元,同一市场里其他摊贩都做不过他。

鱼饼一直做到20岁,汤元挺结婚了。岳父母问他,卖鱼饼能赚多少钱?汤元挺实不相瞒,说万把块钱吧。不料对方非但没夸赞,还劝他:“别做鱼饼了,跟着我们做校徽吧!”

当时,金乡的碎料、徽章、标牌制作已起蓬头,数千供销员在外走千山万水,将国内外海量订单带回来。汤元挺在家乡接单,因为肯让利,手头有数百位供销员资源。由于数量巨大,哪怕每个校徽仅赚1分几厘,一年下来的赚头,竟也是卖鱼饼的数倍甚至十数倍。几年下来,又能小赚个几十万元。上世纪80年代初,万元户已是了不得的事情,但金乡早已闷声发财。当地习惯叫万元户为“猴子”,10万元户则为“狮子”。

金乡的标牌、徽章制作。(司占伟 李晔 摄)

手头有钱了,便想进城。汤元挺说,当时周围大量“狮子”迫切需要不断扩大生产规模,迫切需要一个交通便利、信息灵通、金融灵活、劳动力充沛的市场环境,更希望改变自己长期落后的生活环境。城市文明,是他们的向往。

【四】

其实,在汤元挺结婚的1981年,温州南部鳌江流域的平阳县一分为二,变为平阳、苍南两县。此为改革的前兆。

新设立的苍南县,攥着空拳要啥没啥,除了几家小酒厂,没有一家像样的工厂,整个县域无中心城镇,苍南县的生产生活资料仍然要到隔江的平阳县鳌江镇批发转运。不少干部认为苍南经济落后,都争取留在平阳工作。

陈君球保留的资料。

事实上,了解到被分县后苍南干部群众的负面情绪,浙江省委已在悄悄酝酿,要求着重围绕县经济中心选址展开调查。此秘密方案,由原平阳县委副书记陈常修带话,落到了时任苍南县经济委员会副主任陈君球等少数几人身上。

今年已93岁的陈君球,忆及那段特殊使命下的峥嵘岁月,仍忍不住激动落泪。

陈君球。(司占伟 摄)

他告诉记者,接到机密重任后,他与其他同志一同开展调研,反复比较,最后选定沿江、龙江之间的滩涂。这里地处物流交通咽喉地带,具开发建设港口城镇的自然地理优势。1982年4月,经温州市政府批准,苍南县沿江港区建立,苍南县委当年23号文件决定,由陈君球等8位同志组成沿江港区建设领导小组,陈君球为组长。当年9月13日,温州市政府批准发文《关于批准苍南县龙江港区总体规划》的批复,港区建设拉开序幕。

陈君球还保存着当年龙江港区总体规划图。(司占伟 摄)

殊不知,规划中基础设施要建7条路,可县财政只拿得出5万元。另一个难点在于城镇人口问题,被划入港区的5个村,8788人,其中居民供应户口仅110人。若按旧有户籍政策,这个港口城镇永远都达不到应有规模。

怎么办?小组反复斟酌,既然“向上”走不通,不如“向下”试试。

之所以敢“向下”,那是有底气的。此前小组调研时就发现,1978年十一届三中全会以后,苍南农民率先走上工业化、市场化致富路,已涌现6500家万元户,其中90%集中在金乡、钱库、宜山三镇。先富起来的农民听闻要建沿江港区,便向小组反映,“建房问题若政府缺钱,只要政策允许,我们自己建!”

陈君球说:“这些万元户会经营、懂技术,把他们吸引到港区集资办厂、开商店、经商、办服务业,既不增加国家负担,也有利于港区的建设与繁荣。”

可即便富人、能人有积极性,还是要找到理论与政策依据。正踌躇际,《光明日报》报道了山东潍坊“人民城市人民建”文章。“这成为小组后来向县委提出‘人民城市人民建’思路和‘提倡鼓励个人建设’来解决城镇住宅建设问题的思想来源。”陈君球说。

汤元挺几乎是第一时间知道消息的人。他当年初步估算,在龙港拿下一块地建房,随后支付城市公共设施费,以一家五口建3层房计,约2.5万元。即便在当年,对他而言已非一笔大开销,何况还有“赠品”——城镇户口。 诸多“狮子”们聚一起都乐不可支:“这也太划算了吧!”

【五】

“市”在人为。

1983年10月1日起,港区开创性地举办“会市”,这是当年港区建设领导班子想出的“公关宣传”之法。

结果3天交流会,参加人数10万人以上。有来做买卖的,有来看热闹的,更多人目标明确,就是要买地建房,看看哪条街道好、价格适宜、手续简便。

1983年10月,获浙江省政府批准,沿江港区正式设为龙港镇。此后农民进城速度惊人,仅1984年4至7月,获批自理口粮进城建房的专业户就达2147家。缴付土地价款的信用社外,终日排队,收款人员常要深夜下班。

农民进城还推动了“店小二”刀刃向内的改革。汤元挺记得,当年申报一户进城手续,要盖18个公章,有时经办人碰不到,就要跑第二甚至第三次,盖18个公章就跑几十次,耗时1个月。陈君球们将农民们的抱怨集中反映上去,苍南县很快决定简化审批手续。第一步是“捆印”,每月两次相关部门联合现场办公,8个大印一次盖全;第二步是“减印”,凡申请进城办厂经商的农民,只要盖县计委一个大印即可,减去社队企业局、工商管理局、公安局、建设局等7颗大印;再到1984年6月,县长办公会议决定,将审批手续直接下放给龙港镇……

陈君球保留了当年龙港建设大量资料。(司占伟 摄)

数千栋楼就这样短短数年内拔地而起。最流行的式样是,一楼前店后作坊,二楼办公,三楼当卧室,空间利用率极高。龙港主街道龙翔路上一栋楼盖得最高,7层楼,由此被称“首富楼”,楼主是此后的浙江“编织巨头”方崇钿。

【六】

进城之后,格局果然不一样了。

以前做徽章,是跟同在金乡的老乡们抢生意,拼的是脑子活络,勤劳苦干;

但龙港是一个更大的赛场,汤元挺要同和他一样进城的能人争机会,拼的是眼光。

1994年10月5日,温州市苍南县龙港镇举行建镇10周年庆祝活动,王均瑶包飞机在空中抛洒彩带助兴。(资料图)

于是印刷成了他下一个目标。1986年,汤元挺果断成立起自己的第一家印刷厂。当时,龙港的印刷企业屈指可数,汤元挺也是率先吃螃蟹的“头部人”。瞅准了,就放手去干,这是汤元挺的性格。此后,他又接连出资成立大众制版印刷厂、龙翔制版印刷厂、新雅印业等公司。其中,新雅印业倾注了他大量的心血。从生产到销售,每一个环节都几乎都是亲力亲为。“当时,打开市场是关键中的关键。”而市场,更需要自己去开拓。北上北京,蹲守重点客户,汤元挺的“厚脸皮”再一次发挥了作用。客户们也是感佩他的韧劲,订单纷纷交给他来做。

就这样,到上世纪90年代末,新雅印业的年产值就已突破2000万元,新雅品牌也成了全国驰名商标。而当时,龙港的印刷包装企业已超过1000家,新雅印业始终处于领军地位。

别人看汤元挺家大业大,但他夜里却不止一次躲在被窝里哭。他说,他吃尽了文化程度低的苦。许多次,在客户工厂,客户让他写一张收款收据,他愣是组织不起话语,面对纸笔束手无措。这让他意识到温州商人的短板,光靠能吃苦无法弥补。于是他暗下决心,自己所欠缺的,务必加倍补偿到下一代人身上,“要把温州人精神中的文化短腿修补好。”

专注于印刷行业,但汤元挺的视野又看向更远。当时,浦东大开发的热潮在上海本地人眼中还很朦胧,但汤元挺已敏锐地捕捉到蕴含其间的商机。“要去上海发展!”当他把想法告诉妻子的时候,妻子也是着实吃了一惊。但当沉下心来听他的分析后,妻子毅然支持丈夫的选择。

变卖龙港当地的一些不动产,汤元挺在上海选中浦东新区的一个地块,新建厂房继续自己的印刷产业。一边生产,一边继续寻找投资机会。闲不住的汤元挺笑言,“我就是一个劳碌命,停下来反而浑身不舒服了。”在上海,他在深耕浦东的同时,也把视线转向浦西,购置商业地产,兴办皮革专业市场,多元化兼顾精细化的经营理念,让他蹄疾步稳,继续向好发展。

时间来到1998年。上海对口支援湖北宜昌的消息被汤元挺知悉。“不安分”的汤元挺再一次决定响应号召。依然是以印刷业为切入点,汤元挺投资数百万成立印刷包装厂,对接宜昌当地大型酒厂等企业的包装业务,规模迅速做大。借助自己的人脉,他从北京引进居然之家,盘活当地的建材市场,而后继续做大规模,汤元挺的专业市场成为鄂西南最重要的家具建材市场之一。

数十年商海沉浮,有过创业的苦,更有收获的甜。然而,2013年成了汤元挺人生重要的转折点。在他眼中,此为一劫,令他涅槃重生。

8年前,多年老友浙江博强铜业原董事长陈某一通电话,将汤元挺催回温州。汤元挺是博强铜业占股12.5%的小股东。当时,陈某称公司经营良好,望汤元挺回温,接手公司重组。正值温州市委号召“温商回归”,汤元挺注资5000多万元,受让股份,成为公司法人。

但汤元挺不知,陈某隐瞒实情,此前将博强铜业作为融资平台,伪造合同、虚报资产,以12家企业联保互保方式,先后从7家银行贷款2.31亿元,用以偿还赌债及其他投资。

正是吃了缺乏专业知识的亏,汤元挺才会天真地接手这一大窟窿。博强铜业金融危机很快暴露,但公司一旦倒闭,联保互保的多家企业也将全部破产,数千名员工失业,7家银行亦遭受重大损失。

但如此压力山大并未压垮他。不轻易言输的温商性格,让汤元挺最终决定投入6700万元个人资产,又以自己在宜昌、上海的两处共计2.8亿元的商业物业作为抵押,置换保全了9家联保互保企业。如此壮举,让他在2014年被评为“首届温商回归功勋人物”。

汤元挺在元鼎铜业工厂。(司占伟 摄)

【七】

然而,困难远比汤元挺想象的多。博强铜业在多方的发难下,生产也陷入了停滞。

“办企业就像打仗,打输了很痛苦。”但汤元挺并不想就此认输。亲友支持他,子女更体谅他。毕业于英国帝国理工的二女儿,体谅父母创业艰辛,主动辞去在上海会计师事务所,回乡救父,成立元鼎铜业,负责铜材料的生产管理。大女儿也辞去上海的工作,帮助父亲管理公司财务事宜,同时又在亲友的资助下避免了资金链的断裂。二代们从专业角度规范公司财务、防范期货风险。而父辈则又恢复了15岁时外出讨生活时那股冲劲和韧性,加紧对接产业链上下游,邀请技术大咖把脉升级,把床搬进办公室,装上厂区24小时监控屏,再一次以厂为家……

汤元挺在元鼎铜业工厂。(司占伟 摄)

2015年,工厂生产逐渐稳定;2017年,企业产值破5亿元;2020年,产值又上了10亿元台阶,客户名单里,新增了富士康等国内外知名电子巨头。从最早的买鱼丸、做徽章,到搞印刷、造房子再到如今做电子元件,竞争的对手,从菜场经营户、同乡人,到龙港能人、全中国的企业家,再到全世界。

这一次,吃苦扛打的温州人精神被知识武装,令他度过危机。

历数此前所办的12家企业,“都有一个通病,不敢做大。企业产值几个亿没问题,再做大,就怕守不住。”然而经此一役,他突然有了要做大的决心。

他的经历与故事,也是他的家乡从小渔村到农民城,再到产业之城的缩影——当年,“泥腿子”之所以离开土地谋求生存,是因为他们寻找到了能替代种地的产业,此为因城聚业。

2003年,在龙港迎宾大道,醒目的“中国农民第一城”招牌被替代为16块广告牌,每块牌子背后都代表着一个产值过亿的企业,此为因业而兴。

去年,龙港市人口超过35万,gdp逾250亿元。这天翻地覆的变化,都是从当年数千“万元户”造城后开始的。

他们用奋斗创造了城市,也用奋斗改造了自己。

栏目主编:吴卫群

本文作者:李晔

文字编辑:李晔

题图来源:司占伟 摄