经过30多年的努力,曾经在中国本土灭绝的麋鹿在中国的数量正在慢慢恢复,上海也将在麋鹿极小种群恢复与野放等方面进行探索。

上海市绿化市容局4月22日透露,崇明区将建立一个麋鹿栖息地,目前一个由4只麋鹿(1公3母)组成的小家庭已经安置在该栖息地内。

21万平方米的新家

栖息地位于崇明岛北部的新村乡,现状为农田和林地,总面积21万多平方米,目前的计划是将栖息地划分为麋鹿栖息区、麋田(轮牧)区、隔离区、水源涵养区、科普宣教区等5个功能区。

栖息地不仅为麋鹿种群提供日常活动以及检查、防疫和治疗的场所,还可供市民了解湿地、麋鹿等方面的科普知识,观察麋鹿的生活状态,了解其习性。

3月30日,在上海动物园、上海市林业总站、新村乡政府和项目施工方的共同努力下,两头健康状况良好的母麋鹿经过严格体检和驱虫后,顺利从上海动物园搬迁至新村乡的新家。

去年年底,已有一对麋鹿夫妇先抵达了新家,它们将尝试与新来的两头母麋鹿组成一个家庭。

乖,打完针就自由了

环境不错嘛,我很满意

全家福,貌似三位姑娘正在热聊,冷落了左边的男主

“四不像”的血泪史

麋鹿,因角似鹿、面似马、蹄似牛、尾似驴,被人们称为“四不像”。

麋鹿隶属于偶蹄目鹿科麋鹿属,该属仅有麋鹿一种,因此在生物学上具有特殊的意义。麋鹿曾有5个种群:双叉种、蓝田种、晋南种、台湾种和达氏种。前4个种群已经灭绝,现存的仅剩达氏种。

麋鹿 图片来源:上海动物园

上海动物园专家表示,麋鹿是鹿科动物中尾巴最长的种类,尾长一般超过40厘米,可达75厘米。它们每年还会“变装”:夏天的毛是赤褐色,到了冬天会换成灰棕色。

麋鹿最大的特点是它的角,最长的角可达80厘米。麋鹿角形状特殊,没有眉叉,角干离头部一段距离后,双分为前后两枝。前枝向上延伸,然后分为前后两枝,每小枝上长出一些小叉;后枝平直向后伸展,末端有时也长出一些小叉。随着年龄的增长,角枝的次级分叉更为复杂,几乎没有两件相同的角枝。

麇鹿起源于中国中东部的长江、黄河流域的平原或沼泽,出现时距今200万年到300万年,与人类出现的时间相当。

种群数量最大时,麋鹿在我国多地都有分布,北到如今的京津冀,南到海南岛。后来,由于栖息地丧失与捕猎猖獗,麋鹿数量锐减,直至野外种群消失。

清朝时,中国境内最后一群麋鹿放养在北京南海子皇家猎苑。1900年,这最后一群麋鹿被西方列强劫杀一空,仅有少数一部分被运往欧洲。至此,麋鹿在中国本土灭绝。

麋鹿和稻米“情投意合”

19世纪末,饲养在欧洲各国动物园中的18只麋鹿被悉数买下,放养在英国乌邦寺庄园内。

1985年至1986年,中、英两国合作开展了麋鹿重新引进项目,共引入麋鹿77头,麋鹿终于正式回到故土。

截至2020年底,中国麋鹿数量已超过8000只,野生麋鹿达2855只。江苏盐城还建有麋鹿的国家级自然保护区。

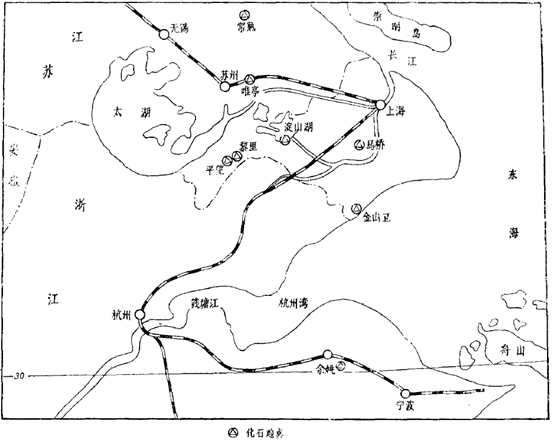

为何上海要尝试麋鹿极小种群的恢复与野放?上海市林业总站专家表示,根据史料和化石研究,野生麋鹿多集中于长江中下游地区,上海曾是野生麋鹿的一片乐土。开展相关科研工作,是想让乡土动物“回归”,给子孙后代留下宝贵的生态财富。

上海附近全新世麋鹿化石部分地点(曹克清,上海自然博物馆)

麋鹿栖息区

至于为何选择崇明新村乡,专家表示,除了生境相对符合麋鹿的要求,也有文化传承等方面的考量。文献资料显示,麋鹿与原始稻作农业的关系十分密切,原始稻田是利用麋鹿践踏过的沼泽地来播种。因此,有一种说法:这就是麋鹿的“麋”要在“鹿”下加“米”的原因。

麋田

正全面建设“稻米文化小镇”的新村乡可谓与麋鹿“情投意合”,麋鹿文化和稻米文化可以形成强有力的联系,比如由麋鹿担任当地稻米的形象大使,显示人与自然的和谐统一。

“无论是栖息地的建设还是相关研究,都才刚开始,需要慢慢摸索。”上海市林业总站相关负责人表示,现在谈麋鹿在上海的大规模野放还为之过早,先要让麋鹿逐渐习惯崇明当地的自然生态环境,毕竟刚从动物园搬过来,要有一段适应过程。

栏目主编:张奕

本文作者:陈玺撼

题图来源:郑运祥 摄