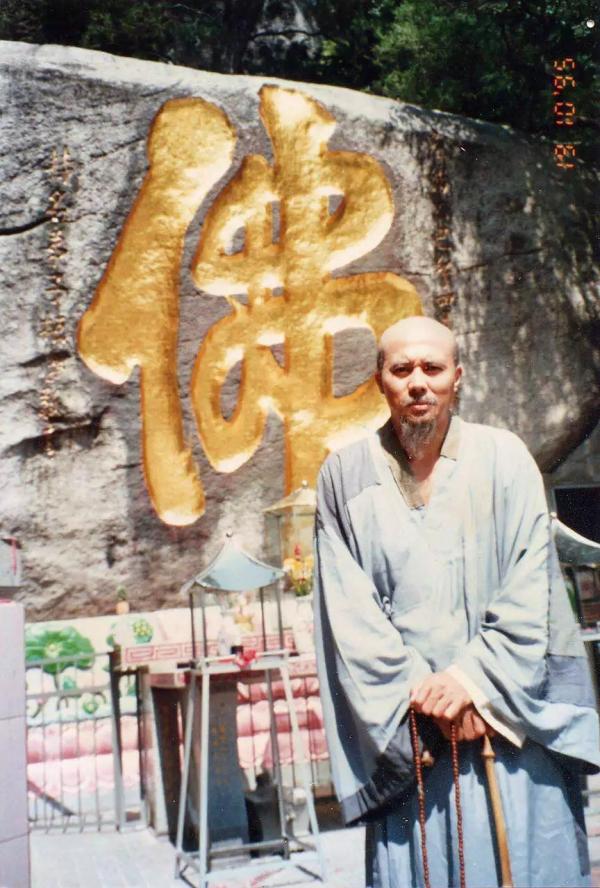

春末,小雨淅淅沥沥,武康路旁梧桐树的绿意透进房间。上影演员剧团的二楼会客室,佟瑞欣拄着手杖走了进来。发型、手杖都是演员形体的一部分——在影视剧中演毛主席,他通常会把额前的头发剃掉一部分;这次演话剧里的“牛虻”,他专程把头发烫了卷。

4月30日起,广州话剧艺术中心版话剧《牛虻》在上海美琪大戏院连演三场。佟瑞欣是主角。他既是天真无邪的少年亚瑟,更是嫉恶如仇的列瓦雷士。

“这个角色恰恰应该是36岁的人来演。”佟瑞欣说。但他已经56岁了。整出《牛虻》,主角年龄跨度大,亚瑟是轻盈的年轻人的姿态,而列瓦雷士是仇恨的、尖刻的。“我既不是亚瑟的年龄,也不是列瓦雷士的年龄。全要靠形体帮助,让观众相信角色的前后变化。”

坐在记者面前的佟瑞欣,穿着一件棕色皮衣,围一条灰色围巾,聊到兴起处,他把椅子挪开,站到会客厅正中,即兴表演起来。时而脖颈高昂——他是年轻的亚瑟;时而单膝跪地——他是忏悔中的列瓦雷士。

佟瑞欣接受记者采访,张熠摄

从影几十年,佟瑞欣演过琼瑶剧里的小生,演过《大宅门》里的“少爷”,更在多部影视剧中出演毛主席。不过,话剧《牛虻》仍是特殊的。

长篇小说《牛虻》是爱尔兰女作家艾捷尔·丽莲·伏尼契的经典之作。在佟瑞欣的青少年时代,意大利革命党人“牛虻”是无数人心目中的英雄,《牛虻》这本书也曾在他枕边放了多年。“56岁,演《牛虻》是个奢望。这是我年轻时的梦想。”关于话剧,佟瑞欣演得不多,他对话剧始终更加谨慎,非经典不演。

佟瑞欣说:“这辈子演三个话剧就够了。”一是《雷雨》,二是《哈姆雷特》,三是《牛虻》。

【1】演“牛虻”,是因为贪婪

3月底,广话版《牛虻》已经在广州完成首演。但回到上海出演《牛虻》,佟瑞欣仍然紧张。他有个怪毛病,全身心地紧张,就容易咳嗽,仿佛不痛苦就没法演话剧似的。5年前的《哈姆雷特》如此,现在的《牛虻》也如此。

广州话剧艺术中心的演员临到演出才能来沪,这段时间没人搭戏,佟瑞欣只能在上影演员剧团的办公室,找空闲的同事帮忙。

记者采访的这天下午,不到3点半,他已经对了两遍《牛虻》的台词。所有的应酬、邀约,能推则推。每天晚上,他都会换好鞋、穿上衣服,从家里出来,边听着《牛虻》的台词,边散步到剧团,回到办公室再看一个半小时的演出视频。每每回到家都10点多了。

用佟瑞欣的话来形容,演《牛虻》,是因为“贪婪”,想把支撑他走进戏剧圈子的东西找回来。

佟瑞欣从小学的是杂技,后来受哥哥佟瑞敏影响,喜欢上了戏剧表演。从上海戏剧学院表演系毕业后,他被分配到上海人艺,然后又进入上海电影制片厂,开始了自己的演艺生涯。而《牛虻》这本书,最早就是从哥哥的宿舍里翻到的。

【对话】

上观新闻:“牛虻”这个角色对你来说意味着什么?

佟瑞欣:我青年时期到我哥的大学宿舍,看到了《牛虻》这本书。进入殷家角的上影厂后,这本书也一直在我枕边放着,放了很多年。

两年前,就在剧团这个院子,我和导演王筱頔不约而同想到了《牛虻》。我俩都是“60后”,牛虻是我们那个时代的英雄,我们于是计划排这样一出话剧。去年四五月份,我去了广话,在那里全心全意读了10天剧本,感觉就像是去实现梦想的。

演员是幸福的,可以活很多次。很多同代人听到我演这部戏,都觉得我很幸福。他们还专程从北京到上海来看话剧。他们说会永远记得牛虻死时的场景。

许多男人都有英雄主义情结。化妆后,我就自我欣赏那道疤。也许没有那么多深刻的意义,但我确实很迷恋它。

上观新闻:2016年演《哈姆雷特》,你就有过一段压力非常大的时刻,甚至不惜“装病”来逃避这种焦虑,为什么压力这么大还要去演话剧?

佟瑞欣:话剧不是我常做的事情,五年就演这么一次,每次都很新鲜。我想这辈子演三个话剧就够了,其他对我的吸引力并不那么多。

2007年上戏院庆,我演了《雷雨》里的周萍;2016年演《哈姆雷特》,那时候我都51岁了;剩下的就是这次的《牛虻》。

我不是专业话剧演员,老怕影响别人,加上知道年龄大了,所以永远不相信自己。我56岁了,演《牛虻》本来就是个奢望,我就觉得自己在拼命。这还跟我年轻时候的梦想有关系,它不像商演,所以看得很重。一看得重,老觉得所有的准备都不够,还要加倍地准备。

我还有个怪毛病,咳嗽,不痛苦好像没法演话剧一样。现在全身心地紧张,全力以赴地准备,就达到了我追求的“过瘾”的境界。

上观新闻:你说演《牛虻》,是因为“贪婪”,为什么这么说?

佟瑞欣:我当年学的是话剧,学校毕业大戏也是我演,这在当时是很高的荣誉。演的是卡夫卡的《变形记》。

我小时候学杂技,《变形记》里的甲虫需要非常好的形体,这个戏可以说是给我量身定制的。但那天舞台下没观众,空荡荡的。这对朝气蓬勃的我是个打击。当时就想,我还干这个职业做什么呢?

这次去广州排练,演员休息室里有面镜子,上面有16幅舞台守则。我坐下来,抬头一看,恰好看到这几个字——“我永远不因沮丧而失去对剧场的热情”。看到那句话,我突然想起,当年我就是因为沮丧放弃的。

演了这么多年的影视剧,也碰到一些自己喜欢的角色,比如《大宅门》《弘一大师》,包括能演一些毛主席的戏,我已经很幸运了。但人就是贪婪,要把一些失去的东西找回来,我也想实现年轻时的梦想,这是支撑我走进戏剧圈子的东西。

【2】每天带着膏药味走出排练场

“牛虻”是一个撕心裂肺的角色,佟瑞欣却是在一个非常幸福的状态下完成他的创作。在广州排练话剧《牛虻》,佟瑞欣带着女儿一起,在酒店一住一个多月。女儿在英国学戏剧,因为疫情无法出国,改为在家中上网课。他希望,让女儿看见父亲在舞台上实现梦想的样子。

以往在影视剧中演毛主席时,佟瑞欣不会在生活中刻意保持塑造毛主席的状态。但到了话剧《牛虻》,他却是刻意地让自己进入牛虻的状态。

牛虻是尖刻的、嫉恶如仇的,佟瑞欣是幸福的。他终于找到了自己与角色间的共同点——病痛。

中年的列瓦雷士浑身伤病。佟瑞欣也一样。右肩的伤痛是20年前拍古装剧《苏小小》时摔伤落下的。当时急着杀青,骨头一直没长好。列瓦雷士右腿有伤,佟瑞欣伤在左腿,站久了腿会一直抖。

在广话排练时,一同排练的演员好似都会治病。有人送上治嗓子的药、有人送护膝,有人贡献了自己的小药方。他每天都带着膏药味走出排练场。

佟瑞欣工作时有个习惯。有重要演出时,他怕自己在舞台上脑子会迟钝,每天就只在上午10点吃一顿饭,这样坚持了一个月。

但他是一个极其热爱甜品的人。在飞广州排戏前,佟瑞欣专程请了剧团老艺术家、81岁的达式常指点台词。3月底,广州首演的最后一场,达式常买了票,飞去广州看《牛虻》。演出连带观众见面会结束已是深夜,为了吃甜品,两人深夜赶去番禺,很是尽兴。

在上海的首演结束后,达式常走到舞台上给佟瑞欣献花,佟瑞欣忙单膝跪地去接,小心翼翼地,像是捧着一束莫大的荣誉。

【对话】

上观新闻:演这个角色,好像把你的病痛、伤痛都勾出来了。

佟瑞欣:这个创作很有意思,幸福一直充盈着我的周围。从亚瑟变成列瓦雷士时,有句台词是“我这被草率修补起来的残破躯体,该打碎的全被打碎了”。我说,我终于和牛虻有共同体了。

拄手杖拄久了,我发现右肩疼,那就在舞台上尽情地疼吧。

有时候嗓子太痒了,像猫爪子在挠,我就在戏里找机会咳出来。

在广州排这个话剧,在我脑海中是一段非常美妙的经历。《牛虻》要背大量的台词,常有下跪、祈祷的动作。我每天都带着膏药味出来。整个话剧团的工作人员、演员都给我带各种药,这种时候,突然一下子,我又和牛虻交融在一起了。

上观新闻:你请了达式常老师对戏,他对你的表演如何评价?

佟瑞欣:去广州一两个月之前,我就和达老师读小说《牛虻》,我们专门去淘了上世纪50年代初的版本。他坐在那里,我就不好意思不读。达老师在语言上有非常高的造诣,是一位很严格的老师。

我常觉得,到了这个年纪,只有给你鼓掌的,没有人告诉你哪里不对。我和达老师之间一直是彬彬有礼的,但现在他一字一句地给我挑毛病,有时候我真想躲两天。

广州首演时,他跑到那儿看我演出。关于戏,他当时没有说太多,只说了要好好休息。等回到上海后,他又跟我讲,你再演的时候,不要力气用得那么足,要顾虑你的嗓子和身体。

【3】曾经的“琼瑶小生”,没有经纪人

1965年秋天,佟瑞欣出生于哈尔滨。他从小学杂技,后来受哥哥影响,喜欢上戏剧表演。高中毕业后考入武汉话剧院,后又考取上海戏剧学院,开启演艺生涯。

佟瑞欣的第一部电影是《江城奇事》,这是一部让人印象深刻的喜剧电影。

让他名声大噪的是1993年参演的琼瑶剧《梅花三弄之鬼丈夫》。这部剧中,佟瑞欣饰演男二号杨万里,足智多谋、成熟冷静,他也成了名副其实的“琼瑶小生”。

但这之后,佟瑞欣有了转型的思考。他拒绝了琼瑶剧的邀约,并在30岁这年,出演了《弘一大师》。这个角色至今对他仍有影响。

此后,佟瑞欣接连塑造了众多角色,有《大宅门2》里的白占元,《宅门逆子》里的富家子弟谢益亭;也参演了《长沙保卫战》《特赦1959》等多部影视剧作品。

人到中年,佟瑞欣还在《难忘的岁月》《长征大会师》《遵义会议》等多部剧中出演毛主席。就在最近,他又在《光荣与梦想》开头的一场戏中演了80岁的毛泽东。为了贴近人物,把头发剃了大半边。“我不想刻意追求外在条件的一致性,而是希望自己表现的人物性格与历史相吻合。”佟瑞欣说。

【对话】

上观新闻:很多观众都记得你演的《梅花三弄之鬼丈夫》,当时是什么契机去演的琼瑶剧?后面为什么不继续做琼瑶小生?

佟瑞欣:那时候是在全国各地选角。那个年代,拍琼瑶戏是必火的。他们1992年找到我。当幸福来的时候,我似乎都很平静。

戏是在扬州拍的,我们都住在扬州的琼花大厦。琼瑶夫妇对我非常好,我们都处得很好。

当时,港台电视剧有一种表达欲强烈的艺术风格,而我们刚好开始强调生活化的表演,在观念上有差别。我现在认为,也许他们更懂得观众需要什么,这件事没有对错之分。但当时太年轻,太需要表达自己的想法和意见,如果让我现在去演,我会更往他们那个方面去思考。

现在回想起来,《鬼丈夫》带给我很多。我一直没有什么影迷,大概只有《鬼丈夫》有一些影迷。有台湾影迷跑过来看我,给我送车载冰箱,我当时连车都没有,直到很多年后才用上。

这么多年我没有经纪人,也没建立粉丝群。我喜欢走在马路上,能自然走着的状态。

上观新闻:很多人都把《弘一大师》看作你的代表作,这部作品对你来说有怎样的意义?

佟瑞欣:我1995年拍了这部戏,弘一大师是学戏剧的人很向往的一个角色,当时很多人觉得还没有人能演得了这个角色。那年我30岁,在演的过程中充满忐忑,一直担心被换掉。

当时剧组拿了两箱子弘一大师的真迹,让我去临摹,这是为了奠定你面对镜头的自信。

临摹半个月后,我才开始进入实质的创作。导演潘霞说,你演这个角色,将来会得到很多回报。这个角色真的影响了我的人生轨迹和价值观。我是个投入的演员,会想办法把自己挤进塑造的人物内心。这样,好的东西你就挨着他了,他的气息你闻到了。

上观新闻:从影以来塑造了那么多人物,他们给予你什么样的满足感?

佟瑞欣:前段时间我从延安飞上海,在太原机场转机时买了碗面,厨师看着我,突然说:“你是白占元吧,我到现在还看《大宅门》。”

我那时候正在《光荣与梦想》中演毛泽东,哪还是“白占元”的样子呀。过一会儿,阿姨端着水果过来,说是厨师送的。我很高兴角色能被观众记住和喜欢,我也喜欢这些角色。

没想到进入中年,我能演毛主席,一部《长征大会师》演完后,意犹未尽,还想继续去挑战。

所有这些人物、角色给了我太多。人不可能永远变成别人,但我喜欢这样的工作方式。

上观新闻:现在演影视剧怎么挑本子,会偏爱主旋律作品或小人物吗?

佟瑞欣:未来还是以影视剧为主。我可能又想演小人物了,毛主席也还是要演的,因为没演够。但我不会拘泥于一件事,我还有好多角色和使命去干。

好的剧本不限题材、不限人物。我想去找自己爱的,想去探险的角色,我喜欢那种表演状态。武打戏肯定拍不了,但真正遇到好的角色,我不会顾忌。

至于话剧也许还会尝试。我很愿意在某个阶段,像是洗个干净的澡一样,让自己的灵魂沐浴一下。

栏目主编:施晨露

本文作者:张熠

文字编辑:张熠