八百里沂蒙红色热土,在长期的革命实践中,铸就了“水乳交融,生死与共”的沂蒙精神。近日,在由中共山东省委宣传部、山东省社科联等联合举办的“齐鲁大讲坛”上,“沂蒙母亲”王换于的孙女、“沂蒙红嫂”张淑贞的女儿于爱梅倾情讲述了一个革命老区普通家庭的故事,让我们一起感悟共产党人对初心使命的坚守以及红色基因的传承。以下是演讲主要内容。

『“水乳交融,生死与共”』

沂蒙是沂蒙精神的发源地,沂南是“沂蒙红嫂”的诞生地。抗日战争年代,沂蒙人民积极响应全民抗战的号召,在中国共产党的领导下,坚定信念,不畏强暴,奋力反抗,共同铸就了“水乳交融,生死与共”的沂蒙精神。

一种精神的形成,需要一个个普通人、一代代热血儿女前赴后继,去经历血与泪的洗礼。沂蒙精神同样如此。“最后一口粮做军粮,最后一块布做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个儿子送战场”,这是沂蒙人民的真实写照。沂蒙涌现出了一大批“沂蒙红嫂”,比如,“沂蒙红嫂”第一人、获得“全国百位英模人物”称号的明德英,她用乳汁救活了一位八路军小战士。“红嫂”王步荣送四儿一女上战场,她先把二儿子送到了部队,二儿子牺牲了,她又把大儿子、三儿子、四儿子和唯一的女儿都送到了战场。还有架火线桥的李桂芳。那是1947年5月,孟良崮战役打响后,为让部队及时参战,李桂芳组织了32名妇女,拆掉自家的门板,在冰冷的河水中,用身体当桥墩,用门板当桥面,架起了一座火线桥,让部队顺利过河。

还有“沂蒙母亲”王换于,也就是俺的奶奶。抗战时期,山东党政军领导机关就曾设在俺奶奶家,因为同甘苦、共患难,俺奶奶一家和革命同志们结下了深厚的情谊。奶奶膝下儿女成群,除了亲生儿女外,还有很多革命儿女。

“水乳交融,生死与共”,俺奶奶用实际行动诠释了这种血浓于水的军民情。下面俺就和大家分享一下俺奶奶在革命时期经历的一些事。

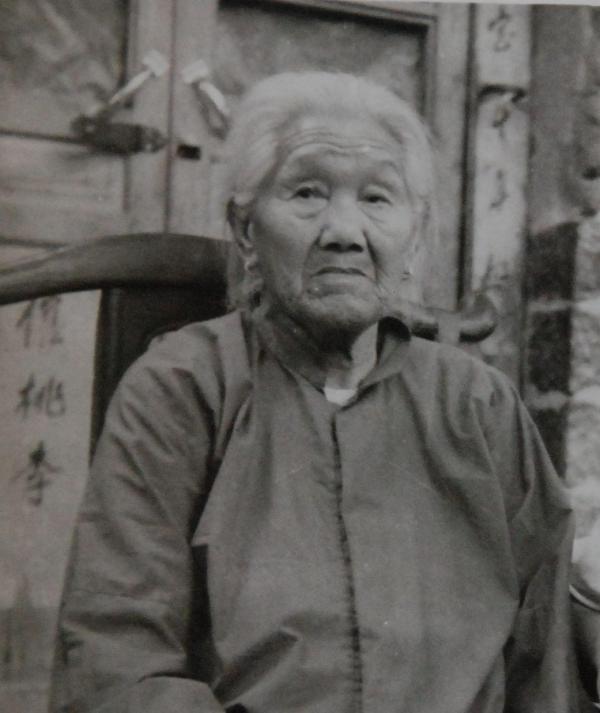

“沂蒙母亲”王换于

『带动全家人入党』

俺奶奶王换于1888年出生,1989年去世,活了101岁,一生饱经沧桑。

她娘家是在岸堤填圈里村,家境非常贫穷,19岁嫁到我们家。在旧社会,妇女没有任何地位,连自己的名字都没有。俺奶奶嫁到我们家后就两姓合在一起,叫作于王氏。

全面抗战爆发后,根据党中央的指示精神,党组织深入村、户,向群众宣传抗日救国的道理,号召妇女走出家门,和男同志一起参加抗日。俺奶奶就是在那个时候被动员和发动起来的。由于俺奶奶性格直爽,办事干练,思想上要求进步,因此被当地的党组织培养成了抗日积极分子。1938年11月,她加入了中国共产党。

入党不能没有名字,当时有个八路军干部就出了个主意:俺奶奶是由王家嫁到了于家,又是用两斗米换来的,干脆就叫“王换于”吧。于是,俺奶奶就有了王换于这个名字。

1939年6月,日寇对根据地进行大扫荡,中共山东分局和八路军第一纵队的机关首长徐向前、朱瑞来到了我们家所在的马牧池乡东辛庄。为什么他们会选择到这个村呢?一是因为我们这个村的群众基础好,二是我们村三面环水,并且水连山,地形对于游击战非常有利。

八路军通过考察,把办公机关安在了我们家,后来,大众日报社也搬到了这里。从那时候起,俺奶奶和家人便陆续地认识了许多首长和同志。奶奶与他们朝夕相处,结下了深情厚谊,同时也接受了更多的革命思想。她亲眼看到,那么大的司令、政委和老百姓一个锅里吃饭,稍有空闲,还经常帮着刨地、种庄稼、挑水、扫地,队伍上的年轻同志为了让老百姓安全撤进山里,豁出命去与鬼子拼刺刀。因此,奶奶更坚定了自己的信念,为自己是一名党员而感到自豪。

我们村里的老党员,大部分都是奶奶发展的。抗日战争刚开始的时候,大环境很差,老百姓对共产党和八路军、对抗日政策不了解。为了使更多的父老乡亲接受抗日思想,俺奶奶就带领着俺父亲、俺母亲、俺叔挨家挨户地做工作,宣传抗日救国思想。

一开始,没有人相信,组织会议也没有人敢参加。村里还有人说三道四,甚至有人扬言说“鬼子来了,先杀你,先烧你”。但是俺奶奶不放弃,仍然坚持不懈地做工作,慢慢地,抗日救国思想在我们那一带传播开了。同时,大家看到,八路军确实是我们自己的队伍,他们爱护老百姓、保护老百姓,为了老百姓出生入死,是老百姓的贴心人。于是,要求入党的人越来越多。

在她的影响和带动下,俺父亲、俺母亲,还有俺叔,于1939年3月都加入了中国共产党。他们一起做宣传发动工作,发展党员,仅1940年,他们就发展了19名党员。

当时的口号是“一个党员一片天”。追随着俺奶奶的脚步,俺娘在1940年至1943年期间,一个人发展了20多名党员,分布在8个村庄里。这些老党员,现在有的还健在。

正是因为感受到共产党是为人民谋利益的党,人民军队是人民的子弟兵,俺奶奶、俺娘她们才逐步形成了坚定的政治觉悟,并将其转化为实际行动,拥护共产党和共产党领导的人民军队。

『自己家成了战时托儿所』

俺小的时候,听得最多的故事,是俺娘、俺奶奶讲的战时托儿所的故事。这些故事,俺又经常讲给俺的孩子听。

1939年,艾山乡设立了一个托儿所,专门负责看管八路军的孩子。那时候,俺大姑就在托儿所工作。到了1940年,因为鬼子进行扫荡,形势非常紧张,所有的党政机关都进行了转移,托儿所的孩子也需要转移。转到哪里去呢?当时俺奶奶是副乡长,由她主持开了一个家庭党员会,经俺娘提议和反复讨论,最后做出了将托儿所的孩子转移到我们自己家的决定。俺奶奶向徐向前司令员作了请示,徐司令员当即答复同意了。

第一批转来了27个孩子。这么多孩子,目标太大,安全当然是第一位的。因此,俺父亲和俺叔就在本村的后岭垒了一个大地窖,在东山挖了一个山洞,随时准备把孩子们藏起来。1941年—1943年期间,日本鬼子扫荡的时候,他们就经常抱着孩子躲进地窖或者山洞里。有几次情况特别危急,孩子们进了地窖后不适应,有的孩子使劲地哭,大人们担心得要命,就怕被鬼子发现,心都提到了嗓子眼。万幸的是,鬼子没有找到洞口,有惊无险。他们就这样一次又一次地躲过了鬼子的搜查。

随着形势的发展,我们这一带的八路军和领导干部越来越多,因此孩子也越来越多,最多的时候达到40多个。在那个战火纷飞的年代,大人们都吃不饱,也没有多少奶水喂孩子,有些孩子由于先天营养不良,体质比较差。俺奶奶和俺娘就又商量出了一个办法:给孩子找奶妈,分散喂养。这样,一来能更好地照料这些孩子,二来能起到掩护作用。

于是,俺奶奶和俺娘就到各个村庄挨家挨户地打听,安排走了20多个孩子。为了照看好这些孩子,俺娘把她的妹妹和表妹都叫来帮忙,当时表姨才14岁,就担起了看管孩子的重任。

俺奶奶、俺娘、俺婶子,还有那些抚养过革命后代的老人们,回忆起过去的苦日子,都感觉对不住这些孩子。那时候条件差,不像现在有牛奶、奶粉,只能用一些杂粮碾出来的细面做成的面糊糊,像玉米面、地瓜面等来喂孩子,白面很少。

战争年代,沂蒙山区人民和子弟兵结下的深情厚谊,就这样一代一代地传了下来。战时托儿所就像是沂蒙精神形成的摇篮,也是沂蒙精神传承的纽带,让沂蒙精神得以薪火相传。

『冒着生命危险救治伤员』

在抗日战争最艰苦的岁月中,俺奶奶及一家人还曾多次冒着生命危险,掩护救治了一大批八路军的伤病员和抗日干部。

1941年,日本鬼子经常到我们那一带进行扫荡,为了掩护救治八路军伤病员,俺父亲和俺叔又修补整理了两个山洞。那些在游击战中受轻伤的伤员,就直接送到山洞里疗养,受重伤的则送到柳洪峪或者旺山的野战医院。那时候的野战医院条件很差,缺医少药,很多战士取子弹时没有麻药,只能硬生生地取出来。还有些伤员必须截肢,但也没有麻药,可想而知,伤员们忍受了多大的痛苦。而且,很多伤员由于缺乏营养,伤口及身体迟迟不能恢复。这一切,俺奶奶和俺母亲看在眼里,急在心里。俺娘就常到她管辖的村庄去,挨家挨户地要些东西给伤员吃。那时老百姓家里也很困难,有的给一把米,有的给一把面,或者只有一个鸡蛋、半张粉皮,两个村子一天走下来仅要到一篮子东西,然后赶紧送到野战医院去。

俺奶奶还时刻记挂着山洞里的伤员。有一年10月的一天,突然风雨交加,气温骤降,俺奶奶及家人想到伤病员在山洞里还穿着单衣,没有饭吃,心急如焚。因为鬼子正在扫荡,所以大家想出一个办法:让俺奶奶把鬼子引开,再让俺娘上山送东西。俺奶奶走上山头,鬼子发现后果然跟了过去。这时候,俺娘穿上8件衣服,带了些煎饼趁机上山。她每看见一个伤员,就脱下一件衣服给他穿上,再塞过去一张煎饼。等到天黑了,俺娘身上仅穿着贴身衣服回到家。由于担惊受怕,加上雨淋,她得了一场大病。

还有一件事令俺印象深刻。1941年10月底,曾经在俺家住过的大众日报社干部白铁华不幸被捕,敌人对他进行了严刑拷打,用烙铁把他的全身严重烫伤。最后,敌人误以为他死了,就把他扔到了野外。他苏醒过来后,几经周折捎信到俺家,俺父亲和俺叔用自制的担架把他抬回了家。

俺奶奶和俺娘见过很多伤员,但从来没见过像他这样受伤严重的。一家人怀着一丝希望,立即分头求医寻药进行救治。俺奶奶想给他喂点糖水,但是根本喂不进去。于是俺奶奶把白铁华抱在怀里,俺娘用火镰刀把他的牙齿慢慢撬开,一点一点地喂进去。经过近10天的抢救,白铁华奇迹般的活了过来。

因为他的伤势太重了,所以家里必须有两个人看着,还得定时给他擦洗身子、换药、排便,抹药时先把他的衣服剪开,抹好药之后再用大针脚给他缝上。渐渐地,白铁华身上的伤有了好转。

半年后,还没有完全伤愈的白铁华急着要去工作。走之前,他深情地看着我们一家人,不知说什么好,忽然扑通一声跪在地上,恭恭敬敬地磕了三个头,叫了声“爹、娘”,又叫了声“哥、嫂子”,泣不成声地说:“我一辈子忘不了你们,也忘不了这个家。”

『她活在很多人的心中』

1989年,俺奶奶离开了我们。许多领导干部都来到俺家为她送行,他们和俺家人一样,对俺奶奶依依不舍,这使我们非常感动。

2003年,县委、县政府在俺家的旁边修建了“沂蒙母亲王换于纪念馆”,迟浩田同志题写了馆名,著名作家李存葆也专门写了《百年老屋赋》。纪念馆还被国家审计机关、山东省直机关党工委命名为革命传统教育基地。俺知道,俺奶奶是去世了,但是她还活着,活在很多人的心中,她真的是一位伟大的母亲,一位革命的母亲。

我们一家,包括俺奶奶、俺爷爷、俺父亲、俺母亲、俺叔、俺婶子还有俺姑,在革命战争年代,为党和军队做了一些事情,是一个名副其实的“革命大家庭”。这些年来,党和国家给了我们这个家庭太多的荣誉和关怀。俺奶奶和母亲的故事被拍成电视剧《沂蒙》,在中央电视台播放,让沂蒙母亲、红嫂精神家喻户晓、口口相传。俺奶奶获评山东省“70年妇女杰出人物”,俺母亲被评选为“沂蒙红嫂”,我们这个大家庭在2015年被评为“全国最美家庭”,2016年被评为第一届全国文明家庭。

王换于的孙女于爱梅

在俺奶奶、俺娘的教育影响下,俺也做了一些拥军优属的工作,被市委、市政府授予“沂蒙新红嫂”的荣誉称号,还登上了“中国好人榜”。俺一定要把这些荣誉作为自己的新起点,继续努力。俺时刻想着:俺是王换于的后代,是沂蒙山的女儿,俺有责任、有义务当好沂蒙精神的传播者、实践者,把沂蒙精神发扬光大。

栏目主编:龚丹韵

本文作者: 于爱梅

文字编辑:徐蓓

题图来源:视觉中国

图片编辑:苏唯