走进2020东京奥运会主新闻中心,第一眼就能看到6个硕大的电子屏幕,动态展示着全球奥运健儿参与盛会的精彩照片,挥洒汗水的动人瞬间让人动容。

全球只有6家世界级媒体,具有资格在主新闻中心展示奥运精彩瞬间:包括中国新华社在内的4家国际奥委会认可的国际通讯社、盖蒂图片社以及日本东道主通讯社共同社。

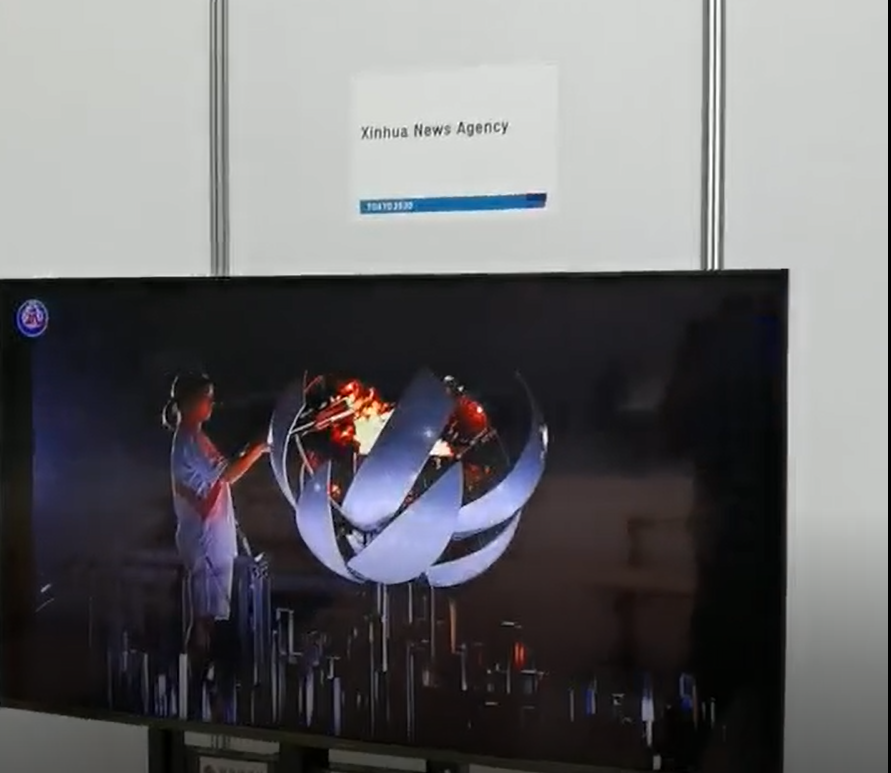

图说:新华社在东京奥运主新闻中心展示的精彩奥运图片。

到底什么是国际奥委会认可的国际通讯社,具体享受哪些权益和义务,新华社作为奥运会历史上第一家非欧美国际通讯社,如何演绎精彩首秀?

作为东京奥运报道的牵头人,新华社体育部主任许基仁采访过8届夏季奥运会、4届冬季奥运会,在2016里约奥运会因报道超过10届奥运会得到国际体育记者协会颁奖。在这位十分资深的中国体育媒体人眼里,“国际通讯社首秀”“奥运新闻大战”是这样的——

跻身国际通讯社阵营

2020东京奥运会,国际通讯社矩阵第一次迎来阵容强大的“中国队”:新华社将第一次和美联社、路透社、法新社并肩同题竞答,向世界奏响奥运报道的“中国最强音”。

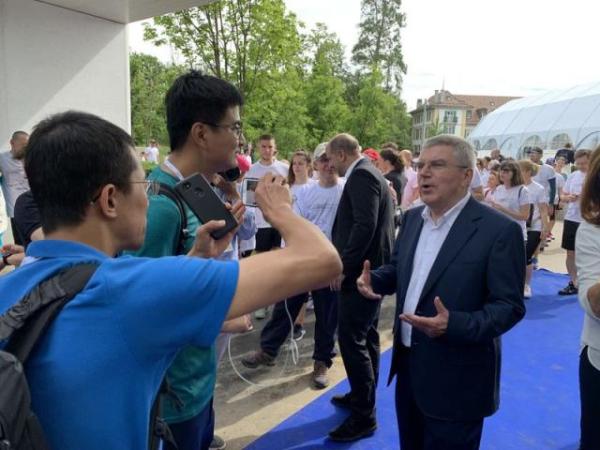

在奥运会一百多年历史上,国际奥委会认可的国际通讯社,一度被欧美通讯社垄断。直到2019年1月30日,国际奥委会主席巴赫率团访问新华社,并宣布新华社即日起成为国际奥委会认可的国际通讯社。

奥运会主新闻中心内,新华社图片展示屏历史上第一次闪亮登场,向全球体育媒体人展现新华社作为国际奥委会认可的国际通讯社的地位、实力和荣耀。据悉,国际奥委会认可的国际通讯社,过去一直是美联社、路透社、法新社这三家,如今新华社已成为全球第一家非欧美国际通讯社。

相比中国地方媒体记者只能在新闻中心的“大通铺”办公位写稿,国际通讯社会在主新闻中心享受专用工作空间,如果租赁需近30万元人民币。笔者走进新华社近400平方米的工作间,记者们正在埋头工作,现场秩序井然,空间也较宽敞。

图说:普通媒体“通铺”的开放式工作空间。

图说:新华社相对封闭式的国际通讯社专用工作空间。

图说:来自新华社上海分社的朱翃是133位报道成员之一,负责跆拳道、田径等项目。

“国际通讯社不是虚名,是实实在在的硬核资格。新华社会享受到国际通讯社的一些待遇,比如提供专用工作间,但最大的受益者其实是我们的摄影记者。”许基仁介绍,开幕式新华社拿到2张内场摄影证,整个奥运报道期间实现摄影内场位置pool全覆盖,“在我们没取得国际通讯社地位之前,这是不可想象的。过去,美联社、路透社和法新社有的待遇,我们未必有,也没办法争取,因为我们不是国际通讯社;现在,你美联社有什么待遇,我们新华社也就有什么待遇,大家平起平坐。”

捍卫中国媒体的声誉

成为国际通讯社后,新华社发力为2020东京奥运会报道厉兵秣马,这次派出133人的奥运会报道团队。如果没有疫情,新华社具有奥运报道资格的人数多达173人,只因奥运延期、签证因素、各国防疫政策差别等,最终压缩掉了40人,但依旧是新华社历史上最大的奥运境外报道团。

图说:2019年,新华社记者作为国际通讯社记者采访国际奥委会主席巴赫。

“成为国际通讯社,除了权益,我们也要承担义务。”许基仁表示,新华社的奥运照片要和国际奥委会分享,甚至要和美联社、路透社和法新社这三家平行的国际通讯社互通有无,“国际奥委会要拿我们的照片给官方网站等渠道。”

此外,成为国际通讯社后,新华社的工作任务明显加重。“国际奥委会要求国际通讯社覆盖面更广,每个竞赛项目的半决赛、决赛,必须要有文字和摄影记者现场报道。这对我们是巨大考验!”他认为,过去新华社可以有所为有所不为,重点聚焦中国健儿风采,“现在不一样,我们要履行义务,哪怕没有中国选手参加、中国体育迷可能不太关心,但也要派文字和摄影去报道。”

图说:新华社在主新闻中心的专用办公空间和路透社相邻,上演“新闻大战”。

鏖战东京奥运会,更是为2022家门口的北京冬奥会寻找实战演练的机会。“确实,6个月后就是北京冬奥会,做好东京奥运会报道,更是为北京冬奥会的世界新闻大战做好铺垫。”许基仁感慨,新华社成为国际奥委会认可的国际通讯社,离不开中国体育的强大和发展,更离不开几代新华体育人的努力,“这是新华社国际地位上升的标志性成果,是几代新华体育人的努力,更要感谢国际奥委会中国委员于再清、李玲蔚的无私帮助!”

作为奥运报道牵头人,他也承认压力山大,“毕竟这是新华社第一次作为国际通讯社报道奥运。我们要有国际通讯社应该有的样子,人家把这个名誉给到中国,必须拿出看家本领。如果我们拿着顶级的名誉却干着二流的活,这绝对不行。”

图说:新华社的奥运图片要比之前更丰富,这也得益于国际通讯社的相关权益保障。

许基仁还表示,国际通讯社并不是新华社一家的荣誉,是奥林匹克理念在中国不断推广深入的结果,“这是中国所有媒体的荣誉,我们出来更代表着中国媒体的声誉,要配得上中国这两个字。”

奥运新闻混战将理性

奥运盛会从来就有两大赛场:首先是全球运动员之间的激烈竞争,其次是世界媒体的奥运报道比拼。媒体大战的硝烟,从来不逊于奥运赛场本身。

仅以国内媒体观察,在国内媒体融合、整体转型大背景下,所有特派记者都是全媒体记者,既要写文字、拍照片,还要会剪辑、做视频。昔日的奥运新闻大战进一步加剧,正演变成“新闻混战”。

图说:解放日报特派记者在进行奥运采访。

天下武功唯快不破。一名中国健儿夺得奥运会,国内的融媒体报道瞬间满天飞,光夺冠海报就让人应接不暇。这次东京奥运会,所有中国媒体人都是全媒体记者。电视记者也写文字报道,文字记者也发视频报道,各自定位不再那么泾渭分明。

“媒体融合、互联网优先,这是大势所趋,但我认为这样的奥运混战不会持续,”许基仁的个人判断是,“等到2024巴黎奥运会时,可能会回归本源。就我个人来说,一直相信文字的力量,包括犀利专业的评论、思想智慧的火花等,这些都是视频无法取代的。新华社的奥运和体育报道,可能还是会在文字深度这块坚守,包括日常的深度大调研系列报道等。”

图说:疫情防控下,保持社交距离,全球媒体工作空间被大大压缩。

这次东京奥运会受到疫情影响,媒体采访生态发生质的改变。原本记者可以一天去三四个场馆来回奔,但如今为疫情防控安全,每场比赛都要媒体进行申请,通过后才能采访,否则无法进入场馆。运行几十年的奥林匹克媒体体系,是否会因疫情被一夜颠覆?

“我不担心,这可能都是临时的状态,但现代科技对电视记者的影响更大。”许基仁介绍,东京奥运会约有22000名记者,其中5000人左右是文字记者,17000人是电视采编记者和辅助人员。

他认为:“随着中国企业阿里巴巴成为国际奥委会顶级赞助商,电视记者的生存状态会受到巨大冲击。过去,电视采编人员必须要在前方现场工作,再把信号或片子传回去。如今有了云技术,很多后端的编辑工作都可以在后方的家里完成,前方不再需要那么多电视记者和辅助人员了。这会是很大的改变。”

(解放日报·上观新闻特派记者 发自东京)

栏目主编:陈华

本文作者:陈华

文字编辑:陈华

题图来源:陈华