今年,上海古典园林喜事连连,先有世博文化公园北区内的申园对外开放,今天(1月17日),解放日报·上观新闻记者又从上海市绿化市容局获悉,古猗园近40年来规模最大的保护性修缮工程已告一段落,23幢建筑再次焕发生机。

减少干预

这次修缮工程始于2020年10月,共分四期进行,涉及23幢建筑,其中10幢是明清历史核心保护建筑。

“根据建筑的保护等级、破损情况,进行分类分级修缮。”古猗园副园长林晓桦表示,此次修缮在确保文物建筑安全的前提下,尽可能将干预程度降到最低。

逸野堂、南厅、梅花厅等屋面进行了整体翻修,增设防水层消除渗水隐患。

浮筠阁重点解决不均匀沉降问题,不再向水面倾斜,确保安全。

白鹤亭、缺角亭、绘月、不系舟、鸢飞鱼跃轩则注重艺术细节,重塑了非遗泥塑,展现古典园林之美。

南厅、微音阁的空间格局进行了整合优化。

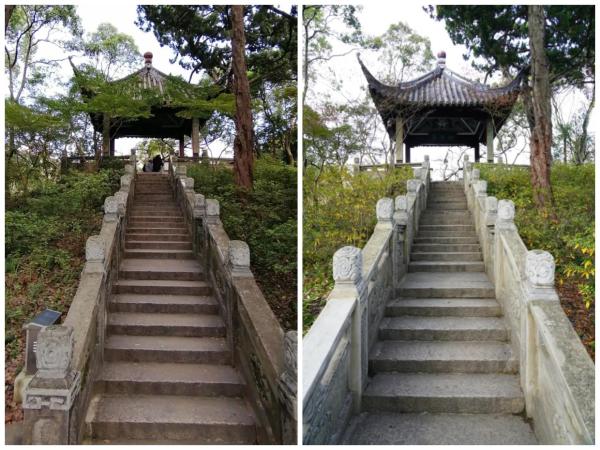

缺角亭修缮前后

微音阁修缮前后

白鹤亭修缮前后

核心保护范围外的其余13幢建筑,在与古典园林风貌协调的原则下,根据每栋建筑的现状,也制定了有针对性的修缮方案。

鹤寿轩是一座双亭合璧式楼阁,建筑学家齐康曾参与设计,修缮前的屋面破损情况尚可,因此采取查漏补缺的策略,重点修复屋角的仙鹤泥塑,并根据老照片还原寿桃门洞,紧扣鹤寿轩之名。

作为古猗园老园区和东部青清园的分隔和过渡,柳荫桥是一座亭桥,既有作为桥的通行功能,又有凉亭提供遮阳避雨的休憩功能。

柳荫桥由著名建筑史学家刘敦桢之子刘叙杰设计改建,整座亭桥具有明清园林建筑的风格,古朴幽雅。

根据其现状,古猗园工作人员进行了清扫屋面、修补油漆破损等修缮措施。

修旧如旧

不仅工程量大,此次修缮还涉及到多种传统手工艺,上阵人选非“老法师”不可。

泥塑是江南园林典型的装饰元素,古猗园内的鸢飞鱼跃轩、白鹤亭、南厅、鹤寿轩等屋面的泥塑年久失修、破损缺失,特邀苏州传统泥塑非遗传承人进行修复,以植物和动物为主题,以钢筋铁丝为骨架,采用传统的纸筋灰塑形,四五天凝固后,再用白灰浆加墨汁调色。

修缮团队此次共修复了100多个泥塑,让百年前的巧思精工仿佛搭乘时光机来到了世人眼前。

鹤寿轩修复仙鹤泥塑、白鹤亭重塑白鹤

缺角亭泥塑

广漆是一种由桐油和生漆熬制而成的传统油漆材料。漆膜坚硬、富有光泽,具有独特的耐久性、防渗透性,在南方潮湿地区运用较多。

然而广漆工序考究繁复,仅修复一根柱子就有约12道工序。

更难的是,广漆涂完后会变色,而古朴的旧建筑最忌讳涂得过于艳丽,也不能为了怕艳丽而过于素雅,这需要长期的经验积累,才能掌握火候,让最终经过一两个月时间“洗涤”后的颜色“不偏不倚”地融入整座古典园林。

“专门请了很多老师傅拿老的木料反复试验,确定没有问题了,才敢正式上漆。”林晓桦表示,缺角亭宝顶和翘角拳头、不系舟二层的花窗、浮筠阁的门洞踢脚、梅花厅山墙的窗格,都进行了做旧处理,具有古朴之美。

逸野堂刚修缮完和修缮后两个月的对比,广漆变色明显

浮筠阁修缮前后

面向未来

古猗园上一次大修要追溯到1979年,当时,中国建筑学家杨廷宝主持整修,对逸野堂进行了复建,采用了当时的材料和建造工艺。主体结构为钢筋混凝土,小木作采用木构件和木饰面外包,建筑整体仿造明清风格,保留了古典园林建筑的风貌和特色。

虽然修旧如旧是基本原则,但匠人们在尊重历史的基础上,充分运用了新的技术措施,大幅提升了建筑的安全性和耐久性,让园林文化更好地面向未来。

上海较为湿润的气候不利于古建筑的保护,此次大修特别增强了防水措施,而增设防水措施需要屋面基层平整。

不过,古猗园这一次并没有使用原来传统灰泥基层的做法,而是用轻质混凝土找平来替代。

逸野堂施工时,匠人们还留下一道伏笔——在屋面结构上增设丙纶防水布,起到找平时隔离屋面结构的作用,找平后刷防水涂料,最后采用石灰砂浆作为基层铺瓦。

这样做,将来修缮时,丙纶防水布上下两层可以再次分开,呈现逸野堂原有的特色屋面结构。

栏目主编:陈玺撼

本文作者:陈玺撼

题图来源:李茂君摄 资料图

图片编辑:项建英