辽宁省档案馆珍藏着一份珍贵档案,出自14岁的周恩来之手。

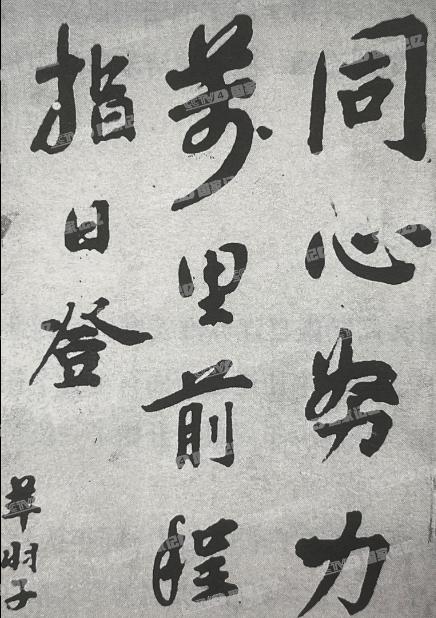

这是一幅周恩来将要离开就读的奉天(今辽宁沈阳)东关模范学校时,赠予同学的题词。这幅题词笔迹流畅,浸染着中华少年愿祖国强大腾飞的一片赤子之心。

1910年至1913年,周恩来曾在东北度过三年的学习生活,也是在这期间,他立下了“为了中华之崛起而读书”的誓言。

今天,让我们一起重温少年时期的周恩来在东北读书时的往事。

各科成绩名列前茅的少年

12岁的周恩来在1910年春,随三伯父周贻谦自江苏淮安顺大运河北上,最后落脚铁岭求学。从此,少年周恩来开始了一段新的生活。

在辽宁省铁岭一所名为银冈书院的初级小学读了半年书后,同年秋天,周恩来转入了奉天第六高等小学堂(辛亥革命后改名为奉天东关模范学校)。这所学堂位于沈阳市大东门外,它是在清末“废科举,兴学校”的思潮中刚刚开办的新式学堂,这所学校既教授中国的经书,也让学生们学习西方的新学。

在课堂上,老师经常向学生讲述时局的危急和历代民族英雄的故事,激励学生们的爱国热情。在第六高等小学堂的教师中,有一位讲授历史的高亦吾老师。这位高老师思想进步,曾在宣统年间就剪去辫子,并且经常向学生讲述反清革命理论,还把章太炎的文章和同盟会的刊物送给学生们读,并将邹容充满激情的革命读物《革命军》借给周恩来看。

周恩来抓紧每一寸光阴广泛学习各方面的知识,他热烈追求新思想,关心国家的命运和社会的变革。在高亦吾老师的影响下,他先后阅读了陈天华的《警世钟》和《猛回头》,章太炎的《驳康有为论革命书》,邹容的《革命军》等书籍。同盟会机关报《民报》以及《苏报》都是他经常阅读的报刊。周恩来的眼界随着阅读而拓宽,思想得到升华,对事物有了自己独特的见解,一种为国家、为民族的未来而奋斗的崇高责任感,已深深地植入这位少年心中。

周恩来在学校认真学习,各科成绩都名列前茅,尤其是作文、书法和英文,每学期总是全班第一。当时学校每周一二都有作文课,他的文章常常被老师批上“传观”字样,让同学们互相传阅学习。一个学期结束后,老师还会把他的文章贴在学校的“成绩展览处”上,向更多的同学展示。

为了中华之崛起而读书

1911年10月,在湖北武昌爆发了辛亥革命。消息很快传到了奉天,周恩来听到消息后非常振奋,他毅然剪去了象征清朝臣民的长辫子,同时还劝说在校的同学也剪掉辫子,穿短服,不要被长袍马褂束缚住身体。

有一次,兼教修身课的校长在课堂向同学们提出“读书是为了什么”的问题后,有的同学回答:“为了家父而读书。”有的回答:“为明礼而读书。”也有的回答:“为光耀门楣而读书。”当校长问到周恩来时,他庄重地回答:“为了中华之崛起。”校长一时没听清楚周恩来的南方口音,于是,他又大声地重复了一遍:“为了中华之崛起而读书。为了中华之崛起!”

正是这一誓言,贯穿了周恩来的一生。

1912年10月,全校师生隆重集会,纪念东关模范学校建校两周年。周恩来以《奉天东关模范学校第二周年纪念日感言》为题写了一篇作文。文中提出,教与学的目的,都是为国家造就人才,使国家富强起来。学生在学习中应奋勉学习“深究而悉讨”“慎思而明辨”“受完全教育,成伟大人物,克负乎国家将来艰巨之责任”。校长和教师则“当禅其聪明,尽其才力”“为学生择良教材,教习为学生谋深造就。守师严道尊之旨,除嚣张浮躁之习。注重道德教育,而辅之以实利美感,更振之以军国民之精神”。

当时,周恩来只是一名14岁的少年学生,但已表现出了高尚的志向和引人注目、卓尔不群的才能。国文老师在批阅这篇作文时,欣然批注道“教不如此不足以言教,学不如此不足以言学,学校不如此不足以言学校,文章不如此不足以言文章。”第二年,奉天举办的教育成绩展览会把这篇作文作为甲等文展出,并收入《奉天教育品展览会国文成绩》一书中。

暑假中的一次心灵触动

暑假中,周恩来到同学何履桢家去做客。那里是沈阳南郊沙河南岸的魏家楼子(现沈阳市苏家屯区沙河铺镇魏家楼子村),也是当年日俄在华战争的战场。当地的老人向他们悲愤地诉说日俄军队血洗这个村庄时的悲惨情景。村后的山上留有沙俄立下的日俄奉天会战沙俄阵亡将士碑,村东头的烟龙山上有日本帝国主义所建的日俄奉天会战日本第四军战绩塔。

何履桢的祖父何殿甲带他们登上日、俄两军曾有过激烈战争的烟龙山,并且写下这样的诗句:“登彼龙山兮山巅,望彼河水兮潺潺。忆甲辰年兮神往,想日俄战兮心酸。吾已生于斯兮长于斯,恨不能翱翔兮五湖烟。今吾老兮有何志愿?图自强兮在尔少年!”此次经历对少年周恩来有极大的心灵触动。在周恩来准备离开奉天东关模范学校时,还再次去探望了同窗好友何履桢的祖父何殿甲老先生。何老先生临别时送给周恩来两首诗和一篇文章,鼓励周恩来为中华之崛起而奋斗不息。

人生中不可替代的三年时光

在奉天东关模范学校的学习生活是短暂的,但是却给少年周恩来留下了深刻的印象。1946年,周恩来在和美国记者李勃曼的谈话中曾说:“12岁那年,我离家去东北,这是我生活和思想转变的关键,没有这一次的离家,我的一生一定也是无所成就……”这三年中,周恩来不仅在学业和思想上有了很大的长进,并且把身体也锻炼得很强健。

周恩来到了东北后为了适应当地的环境,四季都坚持室外体育锻炼。奉天的冬天,冰天雪地,北风呼啸,寒风吹在脸上像刀割一样,但他却一直坚持在凛冽寒风中跑步、踢球、做操。

1966年7月,周恩来在北京曾对辽宁大学的学生说过:“我身体这样好很感谢你们东北的高粱米饭和气候。高粱米饭锻炼了我的肠胃,增长了我的骨骼,改变了我的生活习惯。东北特有的气候给了我很大的锻炼,使身体能适应以后艰苦的战争年代和繁忙的工作。”

栏目主编:顾万全

本文作者:CCTV4国家记忆

文字编辑:杨蓉

题图来源:新华社

图片编辑:苏唯