g蛋白偶联受体(gpcr)在细胞信号转导中发挥重要作用,介导并调控人体的各类生命活动。这类受体与众多疾病密切相关,是最大的药物靶标蛋白家族,超过40%的上市药物通过与这些受体作用发挥其疗效。但至今仍有100余种gpcr的配体和信号转导通路不明。

围绕gpcr的药物研发一直是国际医药产业的竞争高地。近日,中国科学院上海药物研究所吴蓓丽研究组、赵强研究组联合上海科技大学水雯箐研究组,在“孤儿受体”(被科学家发现,但又无法界定其作用和匹配物质的受体)信号转导机制研究方面取得突破性进展。该研究团队成功解析两种黏附类gpcr分别与g蛋白结合的复合物三维结构,并开展了深入的功能相关性研究,首次阐明这类“孤儿受体”自发激活的分子机制,为研究该类受体的信号转导机理和未来的药物设计提供了重要依据。相关研究论文于4月13日晚在国际权威学术期刊《自然》在线发表。

【“受体自发激活”模式从未在其他类型gpcr中被发现】

黏附类gpcr包含33种受体,参与调控免疫反应、器官发育和细胞通讯等生理过程,与精神分裂症、多动症和癌症等多种疾病密切相关。然而,该类受体是目前研究最不透彻的gpcr家族,几乎所有成员都是配体未知和功能不明的“孤儿受体”,其结构和功能研究的匮乏严重制约了相关的药物研发进程。adgrd1和adgrf1作为两种黏附类受体,被发现是多种癌症的致癌基因,但其在分子水平上如何被激活和调控,相关的作用机制仍不清楚。

此次,上海药物所的联合研究团队通过测定adgrd1和adgrf1分别与g蛋白结合的复合物结构,发现受体自身的一部分可作为内源性激动剂,使受体激活。这种受体自发激活方式从未在其他类型gpcr中被发现,充分体现了黏附类受体信号转导机制的独特性。

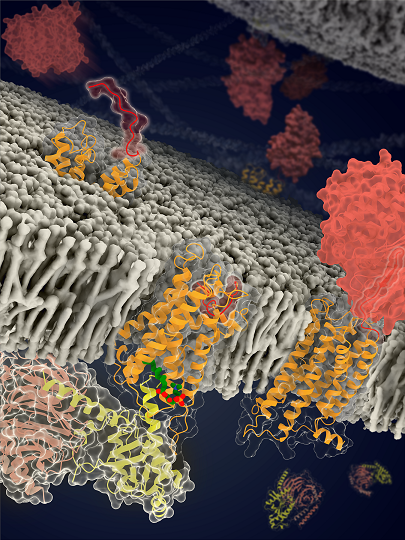

黏附类受体结构示意图。上海药物所提供

该研究的另一项重要发现,是一种天然脂分子通过与adgrf1特异性结合对受体功能进行调控。研究人员进一步利用质谱与组学技术鉴定该脂分子的结构为溶血磷脂胆碱(lpc)。lpc可能通过稳定受体胞内侧区域的构象促进受体激活。这是首次发现细胞膜的脂质成分lpc与gpcr结合并对受体功能发挥调控作用,极大地拓展了对于gpcr功能调控机制的认识。

【为靶向该受体的药物设计指明了新方向】

上海科技大学ihuman研究所执行所长、教授刘志杰评价这一成果时说,黏附类gpcr是一类在正常生理状态和疾病发生发展中都具有重要功能的受体,与多种人体疾病有关,包括神经管缺陷、脊柱裂、脑畸形和癌症等等。其复杂的生理功能和巨大的药物研发潜力使人们越来越关注这类受体,但是这些受体的研究极具挑战性。此次,联合研究团队首次在原子水平上揭示了该类受体的自发激活机制,并为靶向该受体的药物设计指明了新方向。

复旦大学教授徐彦辉评价,黏附类gpcr参与调控机体的多种生理活动,与癌症和精神分裂症等疾病密切相关。此次联合研究团队的发现,有效地促进了对于这类“孤儿受体”发挥功能的分子机制的理解,为挖掘其药物研发潜力提供了新线索。

本文作者:黄海华