4月27日中午,我翻出自己久已不用、积了层灰的交通卡,开车来到上海轨交龙阳路地铁站,准备进行一场漫无目的的“p+r”——疫情之下,到底哪些人会乘坐地铁,他们又去干什么呢?我想看看。

我花了一个下午和半个晚上,把目前尚在运营的轨交16号线和6号线坐了一遍。地铁上没什么乘客,车厢大部分时间都空荡荡。不过,寥寥无几的几个乘客,却各有各的故事。

我遇到了刚结束上一次封控任务、正在找下家的保安公司“特保”,遇到了独自去医院做血透的76岁老人,遇到了出来买咸蛋给同事们加菜的医生,遇到了在无人的站台上跳舞的10岁女孩,也遇到了刚配完靶向药、在车厢里开大音量打泡泡龙的肿瘤患者。

“寥寥无几的乘客各有各的故事”,这句话其实不严谨——乘客自己的“故事”,并不会因为车厢里人多人少而改变。不论轨交客流量是千人级别还是千万人级别,对单个乘客来说,每个人都“各有各的故事”。

没洗头的小伙和跳舞的女孩

我个性喜静,平时坐地铁总觉得,如果身边没那么多人就好了,吵吵嚷嚷,还挤得难受。但当我真的一个人走进空荡荡的车厢,我发现自己那种“享受在人流中闹中取静”的感觉极有可能是叶公好龙式的矫情——我又开始想念熙熙攘攘的地铁人流了。

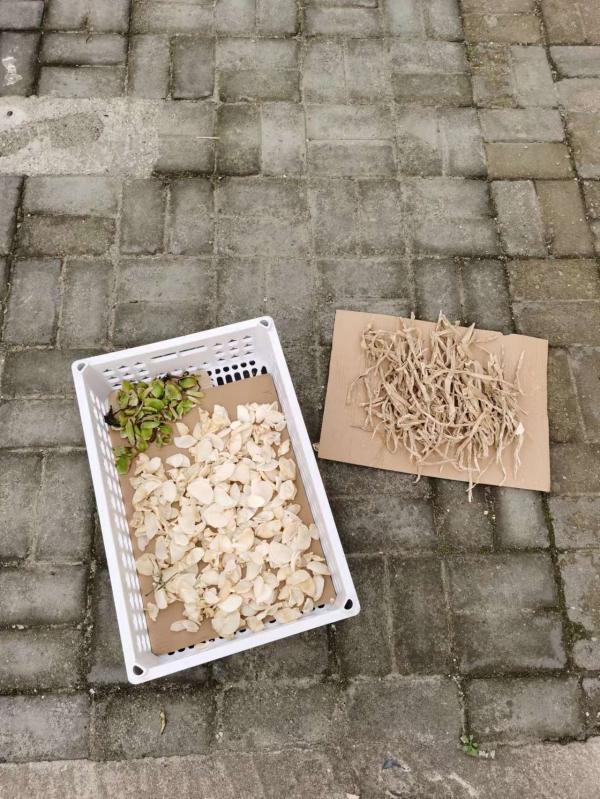

平日里不觉得,昨天竟感觉龙阳路站大得出奇,巨大的磁悬浮钢轨和巨大的轨交车站,感觉不像是人力可以造出来的。站外一排饮食店,红烧牛肉面、菜饭骨头汤、永和大王等等,全都大门紧闭,广场地面上还有人晾晒着一些笋干和萝卜条。“舌尖上的中国”里说过,把萝卜、鲜笋等制成干货、长期储存,是人们的一种生活智慧。

从龙阳路站上车,我碰到了两个身穿蓝色制服的小伙,从背面看,蓝色制服上还有一个灰色的“v”字形条纹,有点像力量形态的迪迦奥特曼。俩人脚下生风,走得飞快,我追了好久才追上。

他们的制服胸前有工牌,工牌上有上海轨交的标志,有“维保供电”字样,还有各自的名字——一个叫周裕文,一个叫王尔航。

“我们是18号线主变电站的值守人员,就是为18号线供电的,平时在罗山路站那里值守。我们每两天就要出来做一次核酸,龙阳路基地这边有采样点,所以我们就过来了。平时主要工作内容就是抄表、监控设备状态。”周裕文20岁,比王尔航大一岁,也健谈些。在周裕文和我聊天的时候,王尔航一直在玩手上的一片黄杨树叶子。

我留意到周裕文的头发有些油腻,而且没什么发型可言,感觉不太像是刻意为之。“你是不是很久没洗头了?”我问。“对的,有几天时间没洗了。洗是可以洗的,冷水洗,有点受不了。”周裕文有些不好意思。

在罗山路站,我跟着两个小伙出了站,想去看看他们值守的地方。“不行的,你不能进去的,我们领导有规定。在铁门外看看可以。”于是,我目送他俩远去,又扭头进站等车。站台上,我看到一个小女孩非常活泼,翩翩起舞,显得很高兴,边上一女子面露微笑地看着女孩。

“我是她妈妈,她今年10岁,读四年级,今天是出来到浦南医院打针的。今天打完针,治疗就结束了,所以她开心呀!”这位妈妈告诉我,3月29日,她女儿在家被猫挠了,要到医院打针,一共要打五针,间隔时间分别是3天、4天、7天和14天。4月27日,小女孩打了最后一针。

这对母女家住滴水湖站附近。“还好,16号线是保持运营的,不然我们真不知道要怎么出来打针!”这位妈妈说,她丈夫是一家食品公司的仓库管理员,已经一个多月没回家了。

背着靶向药打泡泡龙的病人

和这对母女告别后,我坐上下一班16号线列车,继续这趟奇幻漂流。

我平时几乎不去浦东,更少有机会坐16号线,感觉很新鲜,尤其是有些站名。“鹤沙航城”,这是个啥?听名字应该是个大型居住区。列车驶过鹤沙航城站外,我看到密密麻麻的茂盛树木,几乎可用“森林”来形容。下午两点的阳光将所有的“绿”清晰地区分了出来,非常梦幻。透过车窗,我近乎贪婪得看着眼前五彩斑斓的绿。

我随机选了一些站,出站看看。每个站的出入口闸机都只开了一个,只有一个人穿着“大蓝”、戴着面屏负责安检。在野生动物园站的站台,我透过轨道外的屏风和屋顶钢架之间的空隙,看到蓝天白云间有小鸟飞过,还留下一串动听的鸣叫。这种感觉很神奇——尽管是“野生动物园站”,但我想,平日里站台上应该也是人声盖过鸟叫声的。

15:59分,我决定在野生动物园站往回坐,坐回龙阳路站。站台显示屏提示下一班列车是16:08分抵达。不到10分钟的时间,却让我感觉异常难熬——脑子里似乎有个小人告诉我,在地铁站等车不应该是那么久的。我调动起自己的全部耐心,静静等待。

回去的列车车厢里,有两个乘客。其中一个女乘客塞着耳机、听着音乐、刷着手机,身边放了一盒药。我上前聊了几句,得知对方是刚结束一次核酸采样任务的医生,正在去下一个任务点的路上。她不太愿意和我多聊,我也就没过多打扰。

另一个乘客也是女的,穿着红色防风外套、扎着马尾辫、戴着蓝色橡皮手套和口罩,背着个小帆布包。我是被她的手机声音吸引过去的。尽管列车行驶时声音很大,但她手机里依然传出一些欢快的游戏音乐,我听得出来,那是老版本泡泡龙的声音——一款不用动脑筋却可以消磨时间的游戏。我走上前,试探性地和她聊天。

“请问您是医护人员吗?”

“不是,我出来配药的,这包里都是药。”

“原来您是志愿者,最近确实有好多志愿者出来坐地铁的。”

“不是,我给自己配药。”

“能冒昧问一下,是什么药品吗?”

“靶向药。我是肿瘤病人。”

……我一时语塞,憋了半天说了句“不好意思打扰了”,又说了句“谢谢”,退开了。她微笑着摆摆手,继续埋头打泡泡龙。

找下家的“特保”和买咸蛋的医生

回到龙阳路站后,我出站,开车,驶向6号线高科西路站,开始下一段旅程。

我坐上6号线的时候已经是傍晚6点左右,车厢内的人比16号线似乎多一些,但也没多出多少。在6号线的车厢里,我遇到了两个很有意思的人。

一个是一家保安公司的“特保”执勤人员。他身材高大,穿着不太合身的高领内衣,外面穿了一件厚厚的黑色长款羽绒服,书包里塞得鼓鼓囊囊,还拎了个布袋子,看上去风尘仆仆。

“我刚执行完上一个任务——在杨思的一个小区看管‘阳楼’,就是把要出‘阳楼’楼栋的居民劝回去。这个工作很枯燥,工资日结,做完了我就离开公司走了,因为社区里没地方洗澡。现在正在找下一个保安公司。”

这个“特保”很有意思,他不记得自己是哪站上车的,也不知道自己要在哪一站下车。“随便,都可以的,哪站出去都一样,有地方找点吃的就行了。我们就在这一站下车吧,出去我们好好聊聊。”然后我俩就在上南路站出了站。在出站口,他跟我聊了他的故事。

他的书包里放了一套衣服,布袋子里装了两双鞋。他说,疫情前他是一个装修工人,疫情期间才应聘进了保安公司。原本他住在嘉定,3月25日就从住处出来,“出来的时候就没想着要回去,就想换个地方落脚。”2020年疫情时,他也干过类似工作,有相关经验,所以这次疫情期间,他很早就和保安公司联系对接上了。

另一个乘客是一个男医生。他坐地铁的目的特别简单纯粹:买咸蛋。“正好是换班时间,我联系好了一个闭门营业的超市,老板已经将我需要的咸蛋放在指定地点了,我过去拿就行。你放心,我们都是无接触取货的。”

为什么要买咸蛋?男医生说,同事们一连吃了一个多月盒饭,食堂再怎么拼命换口味,大家也都吃腻了,而且食堂餐饮口味清淡,同事们都想吃点“重口味”的。“除了咸蛋,大家还想买点辣条,买点下饭的酱菜,但是超市老板说最近没进货,要等下次了。”

独自做血透的老人

最近,6号线和16号线都缩时运营,到晚上8点就停运了。我必须像穿着水晶鞋急急忙忙往家赶的灰姑娘一样,在晚上8点前回到高科西路站。回去的路上,我碰到了76岁的乘客曹桂根。

曹桂根是一名需要定期做血透的病人,每周一、三、五要做血透,4月27日正好是星期三。他家住博兴路站附近,要到15站之外的华夏西路站下车,去东方医院(南院)做血透。他向我描述了一天的行程。

早上8:10分离开家门,步行一站路到地铁站,坐地铁40分钟,9点多抵达医院。等到早上那一批血透患者上机,10:50分,他开始接受核酸采样,然后静候结果。近15时,核酸结果出具,早上那批血透患者下机,他上机接受为时三四个小时的血透。傍晚六点多,他做完血透、离开医院,坐上6号线回家。“还好有地铁呀!没有地铁的话更麻烦,就要街道派车接送了。”

结束了大半天的“地铁之旅”,我开车回到报社。出站时已是夜晚,华灯初上,一路光影斑驳。发动机声和胎噪让我感到很安稳,我突然想起白天在16号线车窗外看到的景象——一片片在建工地、茂盛树林、农田大棚飞驰而过,我还能看到村口值守的村民、未造好的高架桥、高高矗立的塔吊、巨臂悬垂的大型挖掘机械。这一切都和以前一模一样,让人感到熟悉和久违。

栏目主编:唐烨

本文作者:茅冠隽