昨天端午节,位于北京中轴线北延长线上的中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆吸引来许多带着少儿的家庭,他们是来看开馆大展《中华瑰宝》的,也有不少人是来探寻中国传统文化中一些故事和技艺的“密码”的。

中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆中央大厅。

现场,孩子们的好奇心被激发出来,所提问题五花八门,很多家长被问住了。在杨柳青年画现场,一位工作人员说,常有家长带着孩子来问,“其实我们也有很多不懂的地方,就赶紧看说明、查资料,争取回答好。都是青年人,对非物质文化遗产总体属于懵懂。这也是我们开馆大展《中华瑰宝——中国非物质文化遗产和工艺美术展》的一个作用吧。”

《中华瑰宝》复展

本来,这个开馆大展在今年2月5日就开展了,但后来因疫情防控需要,没展多少天就闭展了。6月2日,大展复展,再次引发观众的热情。

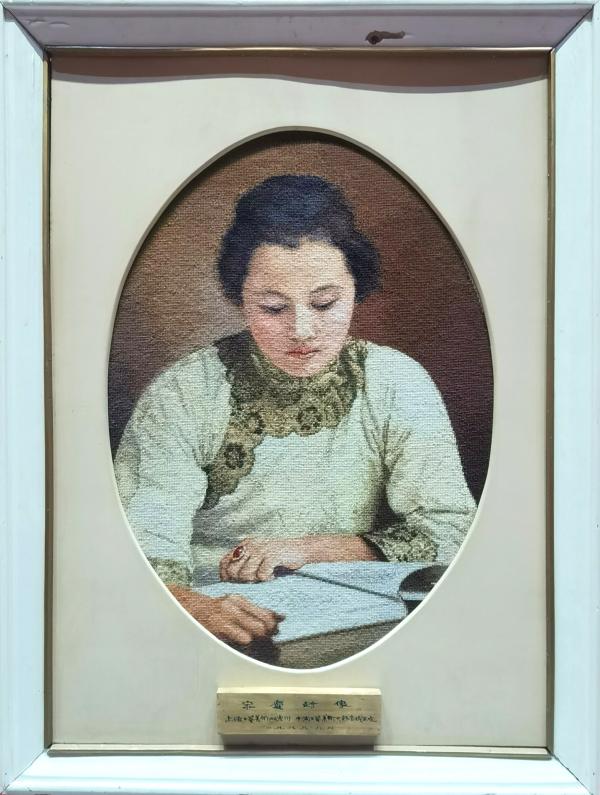

绒绣《宋庆龄像》 高婉玉作

大展分为“大国匠作”“旷古遗音”“万方乐奏”“丝路丹青”“粉墨传奇”“藉器传文”“神州迎春”“盛世重光”八大板块,展出现当代工艺美术、古琴艺术、传统乐器、丝路壁画、戏曲艺术、篆刻印谱及拓本、木版年画等多个门类1298件(套)工艺美术和非遗珍品佳作,向世界展示了中国传统工艺美术和中国非物质文化遗产取得的巨大成就。

玉雕 圆罍

中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆馆长韩子勇介绍,大约80%展品是第一次向公众展出,大部分展品是中国艺术研究院70年积累的珍藏,每件展品均可扫二维码听看讲解。

走进博物馆中央大厅,首先看到的是冬奥主题装置景观《从阿勒泰到北京》,由镜面不锈钢制成。很多年前,人们发现了大约1.6万年前的远古人类在今天新疆阿勒泰地区创作的彩色岩画,其中有相当逼真的滑雪描绘,这使得学界普遍认为现代滑雪和冰雪运动起源于阿勒泰。大展2月开展时,正值北京冬奥会开幕、比赛开始之际,这组主题景观表达了中国人民对北京冬奥会的祝福。

当代工美作品《树叶》

不远处的台阶中间,摆放了一个状如弯曲长树叶的大型工艺美术造型,红橙黄咖等色彩的“人造鹅卵石”,竖着插在具有磁力的底衬上,十分耀眼。

翡翠“四大国宝”

展览的第一部分是《大国匠作——走向新时代的工艺美术》,精品荟萃,成就斐然,显示出艺术家们高超的艺术境界。其中尤受瞩目的当属翡翠“四大国宝”——翡翠山子《岱岳奇观》、翡翠花薰《含香聚瑞》、翡翠提梁花篮《群芳揽胜》和翡翠插屏《四海腾欢》。

玉雕《四海腾欢》

据了解,为了创作它们,40多位名扬玉坛、技艺精湛的大师能手和数十名著名学者不断沟通研究,从题材选定、形式设计做了精心准备,历时8年全部完成,矗立起我国玉雕史上的新高峰。

《岱岳奇观》是4块翡翠料中最大的一块,作品以概括手法表现泰山雄伟壮观、春意盎然的景色;《含香聚瑞》采用了玉器工艺史上高难度的套料工艺,并用料中套料、小料做大的手法,增加原料绿翠的面积;在《群芳揽胜》的制作中,设计人员用提梁、活动链条的形式增加作品高度,还运用掏膛的工艺手法,挖出花篮中的翡翠,雕刻成提梁链条和花叶,使暗青色玉料变得更加薄透明亮;《四海腾欢》正面展现出矫健的九龙翻腾,象征中华民族的腾飞精神。

漆雕作品

金木雕作品《一曲渔歌》

石雕作品

唐宋珍贵古琴

第二部分是《旷古遗音——人类非物质文化遗产古琴艺术》。从“器”“谱”和“人”三个角度展现了我国古琴艺术的深厚底蕴。现场,唐代的“枯木龙吟”、宋代的“鸣凤”等珍贵古琴,吸引不少观众驻足。

宋代古琴“鸣凤”

作为中国器乐艺术的集大成者,古琴艺术基本涵盖了琴制(形制与制作)、琴弦、琴谱、琴人、琴曲、琴史、琴歌、琴论、琴派等领域,形成曲、谱、律、论、派、工,构成了完整的琴学体系。古琴音乐所蕴含的意韵,包括琴曲的标题、音结构中的“韵腔”、节奏上的非均分、音质上清微淡远的倾向,承载着中国传统音乐体系的基本特征,构成中华民族音乐审美的核心。琴乐演奏中琴人一体、乐思相融的洒脱与达观境界,是中国人文精神的集中体现。

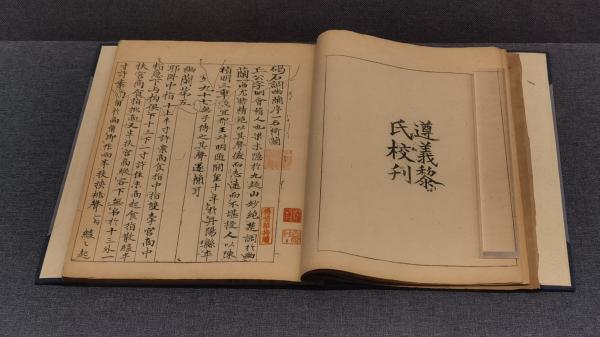

中国现存最早的古琴谱——南朝梁丘明传谱《碣石调 幽兰》

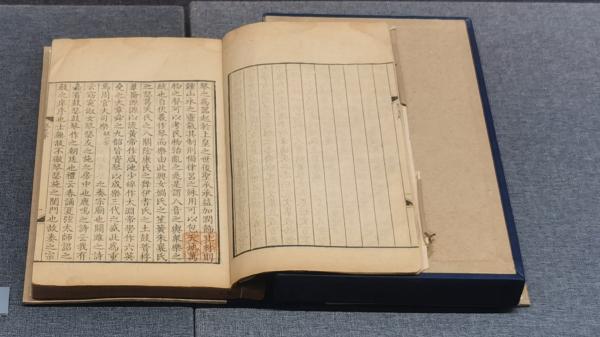

现存最早的琴史专著——宋朱长文撰《琴史》

2003年,联合国教科文组织批准古琴艺术成为第二批“人类口头和非物质遗产代表作”,2006年,古琴艺术列入第一批“国家级非物质文化遗产名录”。如今,古琴艺术成为非物质文化遗产保护的成功范例,迎来了空前繁荣。

各类民乐齐聚

与古琴艺术展览相邻的,是各种中国传统乐器的展览,包括少数民族乐器,构成《万方乐奏》这个主题。

提琴、马头琴、忽雷、火不思等部分民族乐器

该部分以“古乐遗响”“弦管锣鼓”“八音竞奏”“宫商谱帙”四个板块讲述中国传统乐器博大精深的文化历史。展出的乐器藏品,力求从“历史属性—文化功能—乐器形态”视角,全面呈现中国传统乐器与器乐文化的面貌,感悟我国源远流长的非物质文化遗产,延续并传承中华民族伟大复兴足以凭借的宝贵文化基因。

战国时期的金石乐器

中国的礼乐传统历史悠久,不仅有世界上最早的乐器分类法“八音”,还海纳百川,汉唐乐器中的琵琶、筚篥、箜篌、胡琴、唢呐等,见证了丝路上的民族文化交融。宋元以来,传统乐种更是日益繁盛。具有鲜明的地域性和民族性的乐种,如水乡“丝竹”、竹寨“芦笙”、福建“南音”、新疆“木卡姆”、浙东“闹年锣鼓”、广东“硬弦软弓”,各具品貌,各富神采。

其余板块亮点

《丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹》板块以丝绸之路上23处石窟的众多临摹壁画作品和复原小佛寺,带领观众沉浸式体验丝路,这也是国内在壁画临摹、研究方面规模最大、跨度最大的一次集中展出。

一个小朋友在看丝路壁画(临摹)

《粉墨传奇——中国传统戏曲艺术》板块汇集中国传统戏曲不同类别、不同形态的文化实践,把中华民族奉献给世界的这一杰出艺术形态进行了直观梳理。

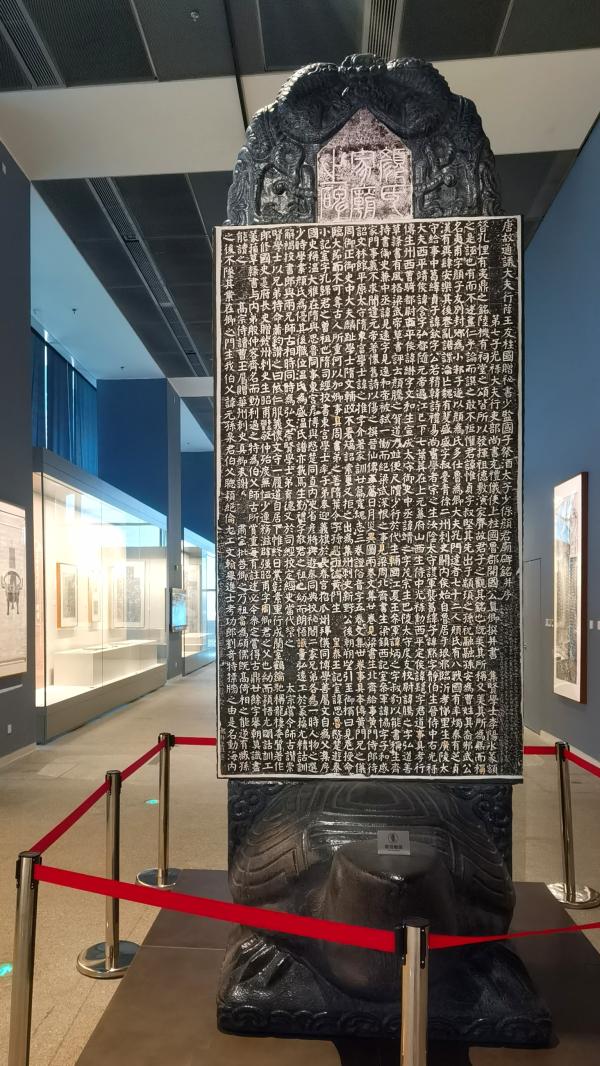

唐代颜氏家庙碑

《藉器传文——金石篆刻、印谱、拓本》板块囊括百位篆刻家以文化经典《论语》警句篆刻的作品百件,金石拓本、印谱撷集国家级收藏机构珍贵藏品。

《神州迎春——中国木版年画》板块呈现的木版年画烘托年味,更有祈盼盛世祥瑞之意。年画是中国特有的、百姓喜闻乐见的艺术形式,大都用于新年时张贴,制作方式多为木版水印。该部分由“执戟佑安”“年节祥庆”“斯文在兹”“国泰民丰”四个板块组成,展出了门神主题,吉庆主题,以戏曲、文学、传说为主题,以及以世俗生活和民俗信仰为主题的四类年画作品。

这些年画来自天津杨柳青、四川绵竹、江苏苏州桃花坞、山东高密、山东平度、北京等地。它们取材于现实,细腻地刻画了民俗信仰、时样节景、生产耕作、婚丧嫁娶等世俗生活,同时以鲜艳亮丽的色彩、圆润可爱的形象和喜庆祥和的立意,表达了人们对于美好生活的向往,充满了浪漫主义的艺术想象。

比如,“新年吉庆、大发财源”年画为天津杨柳青著名画店“戴廉增”的代表作品,具体而形象地表现了清代官宦家庭过年时的喜庆场景。门内所绘人物正在大过新年,或包饺子、或贴春联,整幅画面借鉴了西方焦点透视的方法,场面繁复,用笔用色大胆,颇见功力。

再如《金玉满堂》年画,描绘了两位女子与两个幼儿围在鱼缸旁逗弄金鱼的情景。左侧婴儿站于方桌,双手正抓着两只金鱼准备投入鱼缸。金鱼“多子”,寓意多子多孙,人丁兴旺,早在宋代就成为绘画图案。“金鱼”又与“金玉”谐音,也用来比喻富贵。画面上,女子的温婉明丽,婴儿的调皮憨实跃然纸上,生活气息十分浓郁。

此外,大展的《盛世重光》板块是将要举办戏曲、音乐、民俗表演与学术讲座,通过丰富多彩的形式向公众讲好中国非物质文化遗产故事、工艺美术故事,满足人民群众对美好生活的新期待。

展馆美在哪里?

中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆建筑面积91126㎡,建筑高 50 米、长201 米、进深 75 米,坐落于北京中轴线北延长线上,西侧毗邻奥林匹克森林公园,东侧坐落着中国共产党历史展览馆,北侧为中国科技馆,南面有中国历史研究院、“鸟巢”体育场等建筑,为北京中轴线新添的文化地标。项目2019年3月30日动工奠基,2022年2月5日正式开馆,历时近3年建成投用,由德国gmp公司和中国建筑科学研究院共同设计。

建筑中间取意中国花窗和博古架灵感的大面积铜制格栅。(馆方提供图片)

展馆的设计理念源于对中国传统文化的深挖与提炼,整体设计构思汲取了中国古典建筑太和殿的比例,建筑平面中轴对称、左右展开,体现了中国传统建筑的对称审美。建筑立面呈三段式,浅色锈石花岗岩基座、玻璃幕墙的透明平台层和漂浮在上方的铜色主体建筑,分别代表了中国传统文化的天、地、人,体现了中国传统建筑中的和谐之美。

专家指出,展馆的建筑外观设计与其内容相辅相成,雕塑般的幕墙结构富于色彩、深度与光泽效果的变化,使博物馆无论从近处还是远处看都自带典雅与庄重,极具中国特色。外表面肌理采用暖铜色幕墙材质,图案借鉴中国古典建筑中的花窗及传统收藏用家具博古架的多宝格构图,通过对传统图案的抽象提炼,形成具有工艺美术特色的独特创新纹样。这种金属格栅装饰手法对室内空间起到有效的遮阳效果,同时镂空的形式自然呈现生动的光影变化,使整个建筑显得灵动多姿、浓淡相宜、活力四射。该馆在13.5米的高度上形成了一个有屋顶的城市露台,以公共空间的形式环绕着建筑。6米悬挑的屋顶也为玻璃幕墙后面的展览区提供了遮阳保护。

据悉,该馆的外立面幕墙体系由12800块石材、2674块玻璃、1450块金属格栅共同组成。

本文作者:樊江洪

题图来源:樊江洪