今年三月,突如其来的疫情打乱了传统的物流渠道。上海市农业农村委员会接连发布五批地产蔬菜保供名单,沟通起供需两端。

少为人知的是,政府正是基于“上海市数字农业云平台”,实时了解保供主体的供应能力。它的搭建方,是一家从国产传感器起家,发展到区域数字化农业平台的企业——上海左岸芯慧电子科技有限公司。

当前,数字农业正站在新风口。巨大的从业者基数和低效的互联网水平,形成了生机与挑战并存的蓝海。“一路摸爬滚打。”深耕行业已有十二年的左岸芯慧如此形容创业路。

如今,这家在上海科技创新土壤里生长起来的企业,已经小有成果:自主研发全系列农业传感器产品,辐射全国30个省市自治区;搭建三大类数字农业平台,已覆盖超30个地市县,计划明年起大规模推广至300个;2021年,实现上亿元销售额,净利润约为1700万元。

那么,它的制胜之道是什么?

农业传感器“中国造”

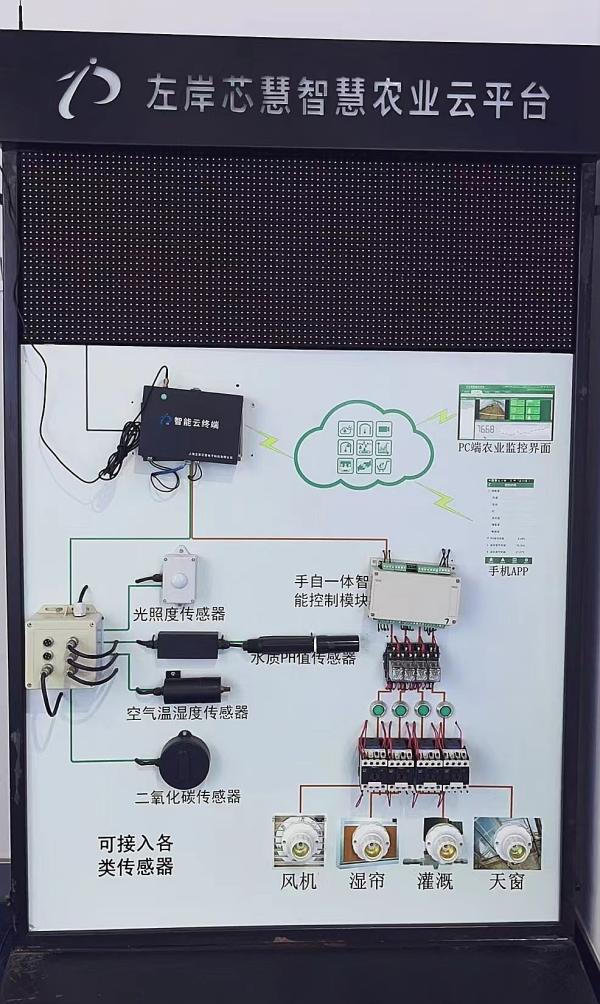

“这是我们最早研发的数字农业云平台微观模型,已经有十年的历史,特地把它找到,放在了这里。”在位于中科院新微大厦的左岸芯慧产品展示厅里,公司董事长张波带记者来到了一块设备面板面前。

左岸芯慧最早研发的数字农业云平台微观模型,已经有十年的历史。

这块面板看似简单,却是左岸芯慧研发传感器的起点,也是中国农业传感器领域的一大创新。它所要解决的是数字农业的核心问题之一——标准化。

长久以来,在中国农业物联网领域,大多企业将主要精力投向了技术集成应用创新。而对于稚嫩的行业来说,由于传感器大多从工业领域而来,缺乏与农业生产匹配的规格与标准,导致技术集成缺乏坚固的基石。

创业之初承接的一个外地项目,让张波无比清晰地意识到这一点。“当时和江西气象站合作小型农业物联网项目,现场通讯模块、传感器等都已经铺设好。可是,没等我们的工程人员返程落地,那边的电话就来了。传感器由于不防水,全部都损坏了。”

这激起了团队自主研发农业传感器的想法。于是,他们破解技术难点,推出适用于农业生产场景的传感器,比如土壤重金属实时浓度检测全系列产品,填补了国内的空白。

同时,将标准化作为研发的靶心,所有传感器均采用标准接口、标准协议,以及标准供电。“标准化的一小步,实际上是农业物联网发展的一大步。”曾有农业农村部领导前来考察调研,并作出这样的评价。

如今,左岸芯慧发明专利达11项,软件著作权47件,商标68家。公司推出58款智能数字传感器,辐射全国30个省市自治区。

左岸芯慧研发的“神农探针”,是针对农业气象及土壤墒情行业开发的智能监测设备。

左岸芯慧2.0版本水肥一体机

“传感器积累的海量数据,有着更大的价值等待挖掘。”业内人士举例,它能够辅助建立农作物生长模型,让生产更为可控与高效。比如,左岸芯慧的2.0版本水肥一体机,可以根据农作物生长状态,自动控制水肥的施用。

不过,需要承认的是,在传感器方面,国内外有着不小的差距,高端农业传感器仍然以国外产品为主导。

“国内农业传感器体系需要进行重构。”2022年8月9日,在工信部指导下,左岸芯慧作为理事长单位,与49家企业共同发起成立了智慧农业专委会,目前成员单位已发展至130多家。“希望通过政府、企业等力量的联合,集纳国产优质传感器,并推动其创新发展,在高端市场占据一席之地。”

更新70多次的app

沪郊一些农产品,拥有了独特的“身份证”——溯源码。只要扫一扫食品标签上的二维码,弹出的页面上就会出现详尽的“种植档案”。

这些信息,全都来自左岸芯慧搭建的上海市数字农业云平台。它历时5个月建成,去年正式上线,目前已实现229万亩农业用地全覆盖,7万多生产主体入网实时监管。

上海市数字农业云平台历时5个月建成,去年正式上线。

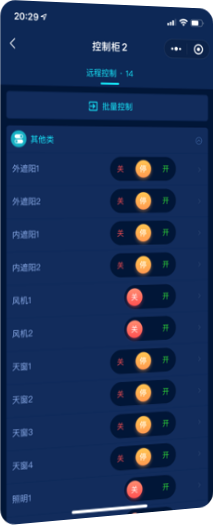

从传感器迈向数字平台建设,并不容易。曾经,有不少人满怀斗志,进入农业app领域创业,却因摸不着门道而黯然离场。左岸芯慧用了十多年的时间,从传感器、农业智能化设备制造、农场管理,发展至区域数字平台,并延伸出神农口袋、神农物联、神农天眼、神农管地等app及解决方案。

“你猜猜,面向生产主体的管理系统‘神农口袋’,经历了多少次更新升级?”张波跟记者卖了个关子,并且谈起了印象深刻的一件事。彼时,上海正大范围推广“神农口袋”,在一场区级龙头企业评选上,某农企负责人看到张波,劈头就是一句“你们等着挨骂吧!”

原来,由于技术人员对农事生产了解不深,在app的设定里,一个地块只能填写一个农作物品种。而现实是,许多农户在一块地上往往会种植多个品种。受到系统的限制,无法准确上报种植信息。

类似的例子还有不少。推出至今,神农口袋app经历了70多次升级。这背后,正反映了朴素却容易被忽略的道理:科技并不是闭门造车,而是要真正服务于用户需求。

“与其说是科技企业,我们更愿意自我定义为农业服务企业。”目前,左岸芯慧正针对产业链上下游的需求,推出更多解决方案,促进农业产销一体化。

比如,引入普惠金融功能。与蚂蚁网商银行合作,通过云平台的数字资产画像,种植蔬菜的农户可以线上直接申请无抵押贷款。目前,已有上万家农业生产主体申请成功,无抵押贷款资金规模超过2亿元;

与安信农保合作推出“穗优行动”。通过神农口袋筛选优质的水稻种植主体,实现基于“地块”的精准投保和投保后的全流程监管。以高于国储粮价格30%的保底价格收购,并助力品牌打造和销售,销售利润再向种植户和加工企业进行二次分配。目前,全上海市已有21万亩水稻种植地块、666张保单完成优质稻米险的投保。

“当大数据的底座持续夯实,就拥有了在产业链上游刃有余开拓业务的可能性。”在张波团队的计划表里,还有很多解决方案等待实施。比如搭建云农场,消费者私人定制汇集全国多个地块的线上开心农场,全程跟进生产流程;农资线上集采集配,降低农户购买成本等。

“参天大树”的土壤

渗透农业全产业链的构想很丰满。不过,从业人员始终要解答一个疑问:小农经济下的生产主体,有多少人愿意为高成本的科技买单?

“按照市场的模式去推广数字农业平台等产品,很有难度。”在业内人士看来,目前各地政府都在推进数字农业试点,这为企业打开了较为可靠的路径——政企合作。“将to g类业务作为主体,依靠政府的力量向下推进,是大多数农业创新公司的共同选择。”

左岸芯慧依托于这种模式,针对不同城市的需求,已开发出三类数字平台系统。上海平台将农产品溯源作为重点,推动产业的优品优价,实现政府、生产者与消费者的“三赢”;德阳市旌阳区以数字三农为核心,打造完善的农业农村数据采集体系;江西上饶以农作物品种为主线,完善产业链的布局。

当农业服务不断向行业渗透,企业避开“亏损陷阱”,靠数字挣钱的盈利模式也愈发清晰。“目前主要包括三类收入:物联网建设、数字平台搭建以及运维。”2017年,左岸芯慧首次实现收支平衡。去年,销售额达到上亿元,净利润约为1700万元。

新的产业增长点也在培育。随着中国农业适度规模化经营模式逐渐成形,作为主要农业生产者的新型职业农民,对于数字农业服务将有更高的付费意愿以及能力。客户从g端延伸至b端和c端,不少业内人士对此抱有期待。

目前,左岸芯慧的数字平台已经在30多个地市县试点应用,明年起计划推广至300个。“这样指数级的发展目标,并不是盲目提出。”张波认为,国家正大力推进数字化转型以及乡村振兴,华为、腾讯、百度等科技巨头持续跨界融入,都在推动着行业的颠覆性变革。“以往,企业大多是一棵棵扎根固定区域的小树。而现在,突破物理局限,强强联合培育参天大树的土壤已经出现。

栏目主编:陈玺撼

本文作者:束涵