30年前,年近九旬的施蛰存先生,被提名第二届上海文学艺术杰出贡献奖。得此消息,他多次致信所在的华东师范大学领导,请他们转告评委会,把这项荣誉颁给年轻些的学者更好。

当然,这是无法推却的。颁奖后,传记作家李辉写信给他,说这个奖彰显了他身处逆境时的创造成果,体现了智慧的价值,展露了一个真正文人的存在价值。施蛰存复信表示,“此言深得吾心”。

十年后,即将百岁的施蛰存告别了这个世界。身后留下的,是同事背地里惯称的“施才子”,是老友口中的“悠游自在的大少爷”,是大众心目中学贯中西的“大教授”。

这是一位执拗的智者。上世纪30年代,不到30岁的施蛰存已是新感觉派作家中的翘楚,主编的《现代》杂志也是风生水起,突然因为向青年推荐读《庄子》和《文选》,得了“洋场恶少”之名,再加上时局的变化,年纪轻轻便全面转向课堂。用他后来的话说,“我的创作生命早已在1936年结束了。”不过,如果只是隐于书斋,便不是施蛰存了。他的生活坎坷不断,但他的趣味更层出不穷。不做出版,便去教书;不做翻译,就去研读古文;不写文章,就去抄碑帖。就如他晚年所言,他的性格如棉花般倔强,受到外力挤压时,就收缩起来,一旦压力消减,便重新舒展。

施蛰存曾戏言,他一辈子开了四扇窗,分别是“东窗”研古文、“南窗”写小说、“西窗”做翻译和“北窗”收碑帖。后人算了算,发现他至少遗漏了两扇窗:编辑和教书。他30岁患黄疸、40岁得伤寒、50岁生痢疾、80岁发现直肠癌,最终执拗地活到将近百岁,也活出了他早就主张的文学家的方向——通才。

晚年的施蛰存,最爱回忆的除了童年生活的上海松江,更有抗战时远走云南的山水故人。1938年,他在昆明翠湖边,曾吟得一首诗,冥冥中仿佛成了他漫长人生的谶语:“斜阳高柳静生烟,鱼跃鸦翻各一天。万水千山来小坐,此身何处不是缘。”

95岁时,有人问他人生的意义。施蛰存微微一笑,说:“谈不上什么意义,不过是顺天命、活下去,完成一个角色。”

在施蛰存先生远行20周年之际,不妨回头看看,他完成的究竟是一个怎样的角色。

晚年施蛰存 沈建中摄

大师档案

施蛰存:1905年生,浙江杭州人,学名德普、名舍、字蛰存、号北山,笔名施青萍、安华等。8岁随父母迁居上海松江,就读之江大学、上海大学等。1928年开始办书店、编书刊,主编《现代》杂志。1937年起,先后在厦门大学、暨南大学等执教。1952年后,长期担任华东师范大学教授,集文学家、翻译家、教育家、学者于一身,1993年获第二届上海文学艺术杰出贡献奖。2003年逝于上海。

访谈嘉宾

王兴康:1956年生,编审,施蛰存的研究生,曾任上海古籍出版社社长、上海人民出版社社长。

张文江:1956年生,同济大学人文学院教授、博导,施蛰存的研究生,著有《钱锺书传》《管锥编读解》、《古典学术讲要》等。

沈建中:1960年生,长期在银行工作,施蛰存晚年学术助手,编撰出版了《施蛰存先生编年事录》《北山楼金石遗迹》(三卷本)等。

施守珪:1960年生,施蛰存长孙,先后在上海书店、海南出版社和上海古籍出版社工作。

晚年施蛰存 沈建中摄

眼神:“不死就是胜利”

高渊:说到施蛰存先生,在很多人的脑海中是这样一幅画面:戴着助听器,穿着一袭睡袍,坐在起居室、书房、卧室三合一的房间窗前,神态悠闲地注视着前方。你对他印象最深的是什么?

王兴康:施先生晚年敞开家门,接待八方来客,不少访客惊叹,90多岁的老人还有这么炯炯的眼神。

他临终前一天,我赶到医院,当时他已经昏迷了一段时间。我进门没一会他就醒了,睁开眼睛看着我,依然有神。他晚年耳朵不好,但眼睛始终是好的。他盯着我看,因为戴着呼吸面罩没法说话,就不断跟我点头。我知道,这是他在与我告别,也在叮嘱曾关照的家事。我马上说,施先生,您放心,您交办的事我会办好的。

高渊:有神的目光背后,是依然清晰的大脑。

王兴康:对,即便到了最后一刻,他的脑子也是清楚的。在他去世前一年,复旦大学一位教授来访,施先生跟他探讨一个金石方面的学术问题:汉代官僚过世后带进墓里的大印,是真印还是仿制品?我记得他坚持己见,毫不让步。

高渊:第一次见到施先生是什么时候?

王兴康:那还是在大学本科时期。我是1978年考进华东师大中文系的,那时候学校的学术氛围很浓,每逢大的节日,都会有名教授做讲座。我听过一次施先生讲的汉乐府,没有讲稿,只带了一张纸,上面可能写了提纲,很多资料他都是信手拈来,给我留下深刻印象。

本科毕业时,我打算报考施先生的研究生,在同学的引荐下,去了一趟施先生的家。我问他应该怎么准备考试,他说考我的研究生不用准备,你准备了也没用。

高渊:后来具体考了什么?

王兴康:施先生出的专业考卷很有特色,一共50道简答题,基本都是名词解释,错一题扣2分。这确实没法准备,他要考的就是基本功。

高渊:在不少人的记忆中,上世纪80年代初,施先生夫妇住在愚园路一个小楼的二楼亭子间,他坐在抽水马桶盖上会客。你去见他时,是这样吗?

王兴康:我第一次去施先生家,他就是坐在抽水马桶上跟我谈话的。房子一共三层,以前都是他家承租的,后来房子逐渐被挤占,“文革”中他们夫妇先在三楼晒台搭个小板屋生活,后来搬到了二楼亭子间。房间太小,里面的抽水马桶只能当凳子坐。

等我们研究生入学半年后,我和文江一起去向施先生拜年时,二层朝南的房间已经还给他了,他再也不用坐在抽水马桶上见客了。

高渊:到了1983年春天,施先生查出了直肠癌,对你们的学业影响大吗?

王兴康:应该说影响很大。施先生给我们上了半年的课,主要讲的是《论语》,然后他就住院动手术了,术后还要休养。但也正因如此,施先生对我们的教诲不仅在学术上,更多还是在为人上。

有一次陪他去肿瘤医院,他在车上说现在这个毛病怎么这么多,语气很平静。在医院里,施先生问医生,我这一刀下去可以活几年,如果能活5年就动一刀,活不到就不动了。医生说,这没办法跟你讲的,施先生听了哈哈一笑。

高渊:在你们眼中,他是一个豁达的人?

王兴康:他热爱生活,更看淡了生死。他往来的信件很多,生病后,他让我代拟一封信,大意是我是施蛰存的学生,最近老师生病了,他身体好了会再和你联系。我起草了初稿,他改好后让我抄了十几封,没有一点惊慌失措。

住进医院后,有一位病友是翻译家周煦良教授,他有许多原版的英文杂志。施先生去看望他时,看到这些杂志如获至宝,连忙搬了不少到自己病房,大大地饱了眼福。

沈建中:施先生曾跟我说起,有一次住进华东医院体检,当时医院正大兴土木,一名小护士推着轮椅送他到另一幢楼做检查,不小心摔了一跤,整个轮椅翻身,把他摔得满脸是血。小护士见状大哭,施先生慢慢爬起来,用手抹抹脸,先去安慰她。

他95岁时,一天半夜不慎跌破了头,流了不少血。家人让他住院检查,先生却不愿意,等我上门时,还叫我为他拍照留念。

张文江:施先生的老朋友傅雷,在“文革”中含冤自尽。他甚为惋惜,说老傅怎么就想不开呢?施先生住在愚园路,傅雷住在江苏路,两家转个弯就到。在上世纪50年代,师母和傅雷夫人都被居委会动员去办托儿所,每天在一起。施先生有句话,常常被人引用:“不死就是胜利。”即使处在非常艰难的环境下,他依然没放弃对未来的信心。

我们作为施先生的学生,感受他以豁达的态度对待人生。如果要加上修饰语,是骨子里的豁达;再进一步可以说是通透,如果还要加上修饰语,那就是极度通透。

愚园路上“北山楼”一角 沈建中 摄

南窗:“让我的那些新感觉小说安息吧”

高渊:对于施先生的文学和学术生涯,他自己曾用开了四扇窗来概括。但外界流传的“四窗”之说,有两个版本。一种是“东窗”指新文学创作,“南窗”指古典文学研究,“西窗”指外国文学翻译,“北窗”指金石碑版考释,另一种则把“东窗”和“南窗”易位。对此,你怎么看?

张文江:我理解先生的原意,“东窗”和“西窗”是中国包括东方和西洋的对比,“南窗”为创作性的发散,也暗指南方人;“北窗”为金石研究,也象征冷门。所以,“东窗”应该是古典文学研究,“南窗”则是文学创作。

前一种说法虽有误读,但似乎也不必纠正。当年《北山谈艺录》印行时,最初样书的封面上,将先生名字中的“蛰”误印为“蜇”,出版者大惊道歉,立即重印封面。先生却不以为意,觉得太浪费了。名字写错都无妨,“四窗”本来就带有戏言的成分,误传又有什么要紧?我想以施先生的豁达,或当一笑置之。

高渊:如果根据时间顺序排列,应该“南窗”开得最早,东西两窗次之,“北窗”开得最晚?

张文江:施先生曾说,他一般在10年左右的时间里,集中精力从事一方面的工作,20年代基本在学校求学,30年代主要是新文学创作和做编辑,40年代从事古典文学的研究和教学,50年代大部分时间在翻译外国作品,60年代的兴趣转向治金石、藏碑拓,70年代在研究诗词之学,80年代主要是编书、写杂文,90年代做总结工作。

在施先生晚年,除了不再写小说和翻译,其他的窗都开着。

高渊:上世纪80年代,又有出版社编了一本《新感觉派小说选》,施先生的《梅雨之夕》《将军底头》《石秀》等8篇小说入选,将他的“南窗”又翻了出来。对此,施先生高兴吗?

张文江:施先生的这些作品,在中国现代文学史上是绕不过去的一环,被重新翻出来后引起不小的关注。施先生当时可能自己也没想到,他说自己是出土文物,这些作品早就是过眼烟云了。

施先生无论创作还是治学,从来都是兴之所至,想写小说就写小说,想做翻译就做翻译。过了一段时间,不感兴趣就不做了。

高渊:后人称施先生是中国现代小说的先驱者、新感觉派大师,还把他和刘呐鸥、穆时英并称中国的“新感觉派三杰”,施先生接受这种说法吗?

沈建中:在施先生晚年,我曾跟他有过一些对话,请他聊聊往事。他说,让我的那些新感觉小说安息吧!他甚至对“新感觉派”这个名词都不以为然,这是从日本传来的,他认为日本人的翻译不准确,所谓“感觉”应该是“意识”才对。

他跟刘呐鸥、穆时英等人的小说,反映的是1928年到1937年的上海社会,后来抗战爆发了,整个上海社会改变了,这种小说就创作不出来了。刘、穆后来投靠了汪伪政权和国民党,先后在上海被暗杀,施先生不齿其人品,但很惋惜两人的文学才华。

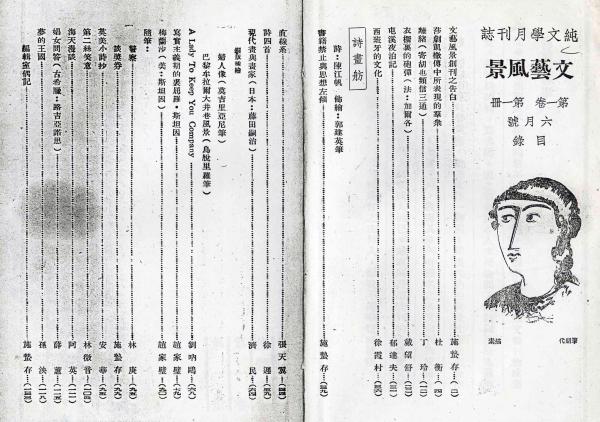

1923年,施蛰存在上海大学求学

西窗:“作家如果不懂外国文学就太糟糕了”

高渊:从时间上看,“南窗”之后,施先生开启的是“东窗”古典文学研究,但他“东窗”的辉煌期在晚年。从内容分类上看,他的“西窗”外国文学翻译,跟“南窗”更贴近些。“西窗”的风景如何?

沈建中:风景非常美丽。施先生说过,他的四窗中,就数“西窗”的产量最多。他的翻译字数难以统计,他在世时出版了30多部译著,还有许多译成而未能出版的。特别是1950年到1958年,是他倾全力译述外国文学的丰收季节,大约译了20多本东欧及苏联文学。

施先生的“西窗”主要是英文的文学世界,法文也占一部分。他年轻时学习法文,是为了欣赏法国文学,但他学英文,却并非欣赏英国文学,而是以英文为桥梁,用英译本来欣赏东欧文学。他翻译过波兰显克维奇、莱蒙特,匈牙利的莫里兹、莫尔那,保加利亚的彼林、卡拉利切夫等人的小说。对这些东欧作家,施先生十分钦佩。

高渊:施先生怎么看待创作与翻译之间的关系?

沈建中:他早年写小说时,就对西方文学思潮很关注。他说,从事文学创作的人必须懂外文,能读外文原著,最好还能用外文写作,作家如果不懂外国文学就太糟糕了,缺少了一把知识的钥匙,但一味模仿也不对。施先生晚年曾感慨,现在的作家有多少能直接读外文原著?

高渊:施先生不仅翻译外国小说、戏剧,还翻译了大量外国诗,他的诗歌翻译是从哪里起步的?

沈建中:在他看来,欧洲中世纪的传奇诗,19世纪的浪漫派、象征派,到20世纪的立体派、超现实派,无一不发祥于法国,所以法国诗是应当首先注意的。他从1928年开始读法国的原文诗,和他的朋友戴望舒一样热爱波特莱尔、魏尔伦等象征派诗人。但他觉得自己法文水平不够,一开始不敢译法国诗。

上世纪60年代,他在华东师大中文系资料室工作,利用晚上时间陆续译了近百首法国象征派诗,但译稿在“文革”中被没收。1981年,出版社约他出一本译诗集,施先生先想好了书名——《域外诗抄》,然后开始搜索残余译稿。先后找到了他翻译的英、美、古希腊、波兰、西班牙、比利时等国的诗,却没找到法国诗译文。这是他最费推敲的译稿,如果全部遗失,会让他非常痛心。

1986年初春,中文系党总支书记杨达平探访施先生,得知此事后答应尽力寻找。过了一两个月,他分两批将文稿送还了施先生,其中包括法国诗的全部译稿。一问才知,他是从华东师大文史楼的厕所旁的杂物间里找到的。对此,施先生不胜感激。

增加了84首法国诗,后来又补进18首丹麦诗,1987年出版的这本《域外诗抄》,被施先生视为他诗歌翻译的里程碑。而他的译诗工作,也就此结束了。

高渊:诗歌翻译向来被认为是最难的,对此他有什么心得?

沈建中:施先生翻译英、美、法、比四国的诗,都是从原文译的。而他译的古希腊、波兰、西班牙、丹麦等国的诗,必须从英译本转译,他说只能对英译本负责了。

他认为一首诗的美,存在于四个方面:音节、韵法、辞藻、诗意,前三项很难翻译,关键是要最忠实地译出其诗意。他对自己的要求,就是希望能做到传达原意,让不懂外文的读者,可以借此了解一点外国诗人的思想、感情的表现方法,也就可以满足了。

1936年,施蛰存在杭州行素女中执教

东窗:“王昌龄不是一个‘不牵于宦情’的人”

高渊:施先生从1937年开始担任大学教职,他的“东窗”就此打开直至期颐之年,这是他打开最久的一扇窗,是不是也是他最满意的?

沈建中:施先生说过,他长期在大学教授古典文学,“东窗”是他的职责,所耗精力最多,相对而言也是比较满意的。

十六七岁时,施先生就爱好诗词,经常吟诵,有时也学作几首绝句或小令。不过在他早年的观念里,诗词不是一门学问,不值得花很多功夫去研究。上世纪60年代,他忽然对词有了新的爱好,分类编了词籍的目录,给许多词集做了校勘,慢慢感觉到在词的园地里,也还有不少值得研究的问题,于是才开始以钻研学术的方法和感情去读词集。

他说在词学方面的研究,最令自己满意的,是做了一些有意义的辑录及研究工作,可以说是入门了。

高渊:施先生曾主编《词学》丛刊20年,他的词学研究有什么与众不同的地方?

沈建中:他走出了一条新路。词始于唐朝,盛行于宋朝,唐五代的曲子词,是俗文学。文人要言志载道,就去做诗文。词的地位,在民间是高雅的歌曲,从苏东坡开始,词成为诗的新兴形式,因而出现了“诗余”这个名词。

他跟周楞伽先生有过一次学术争论。周楞伽认为,婉约与豪放既是作品的风格表现,也是流派倾向。施先生认为,婉约与豪放是风格,在宋词中未成“派”。他不反对词有婉约、豪放两种风格或文体,但二者不是对立的,还有不少既不豪放也不婉约的作品。这场有关词的“派”与“体”之争,是词学研究中很有意义的学术探讨。

高渊:但在他的“东窗”研究成果中,最广为人知的却是《唐诗百话》一书?

王兴康:那是1977年冬天,上海古籍出版社陈邦炎先生向施先生约稿,具体内容是施先生定的,他打算用一年时间完成,这本书就被列为古籍社1979年的出版选题,书名定为《唐诗串讲》。

施先生在1978年初动笔,第一篇写的是《王绩:野望》,接下来一个月里写了8篇。他要调动丰厚的文史积累,融入了对诗歌的深刻体悟,既要讲诗所反映的时代、政治背景和社会风俗,也要讲关于诗的文学史、文学基础知识,还要辨证前人之说,做校勘、考证,进度就没有一开始那么快。后来几年他事情很多,还生病住院,1984年10月病愈后重起炉灶,改用漫话的形式谈唐诗,直到1985年完成100篇,改书名为《唐诗百话》。

高渊:书稿完成之时,正好你研究生毕业,分配到上海古籍社工作?

王兴康:我到古籍社工作后,刚开始接了几本书的工作,其中之一就是配合副总编黄屏担任《唐诗百话》的责任编辑。书出版后一下子卖掉6万册,真是好评如潮,至今30多年依然常销。这本施先生80多岁完成的书,成了他的“东窗”代表作。

记得书刚出版,施先生跟我说,书出来了,我们要签个合同。我说是的,他又说,我不要稿费,要签版税合同。我说这怕不行,版税还没恢复,现在只有稿费这一种付酬办法。施先生知道6万本书的版税和稿费是差别很大的,后来是以当时最高的千字20元结算的。可以看出,施先生不是那种迂腐的人,他是内行,该算钱的时候会算钱。

高渊:作为施先生的弟子和这本书责任编辑,你觉得《唐诗百话》好在哪里?

王兴康:胡乔木同志读了大为赞赏,借经过上海的机会,在1989年11月登门拜访。他们很早就认识,那天不仅聊了这本书,还说了一些三四十年代的文坛往事。后来,美国耶鲁大学还把这本书译成英文,作为教材使用。

我是这本书的责编,当然仔细看过全文,但当时年轻,领会不深。前几年即将退休时,我拿出来再读,这次感觉完全不一样了。比如,王昌龄《芙蓉楼送辛渐》中“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,前人大多解释为他不愿做官,沈德潜在《唐诗别裁》中批注:“言己之不牵于宦情也。”施先生认为都错了,“冰壶”当时是做官廉洁的象征,而且王昌龄不是一个“不牵于宦情”的人。

我觉得施先生是真正懂诗,而且他自己写古体诗、现代诗,还翻译外国诗,分析起来别具慧眼。

抗战期间,施蛰存远赴云南大学任教

北窗:“北山楼变成了小作坊”

高渊:施先生的“北窗”是研究金石碑版,是个冷门学问,他为什么要开这扇窗?

张文江:这是他的一扇充满兴趣之窗。而且上世纪50 年代末到70年代末,他干不了别的事,只能做“北窗”之学的收集整理,这最终成了他学问的归宿。

先生晚年在“北窗”花的功夫最多,但最少受人重视,因为这实在是冷门。他的东、西、南窗都是20世纪的新学问,即使古典文学研究,其实也是新出现的。而“北窗”在中国是真正有长久传统的,是一门老学问。

高渊:在施先生“北窗”之学的整理中,你是他的重要助手,是什么机缘让你被先生委以重任?

沈建中:先生跟我说过,从1957年开始,他对碑版文物产生了兴趣,卖掉很多线装书,改收碑版拓本,还写了不少关于金石碑刻的文字。1980年后,刊印了几本单行本,但还有不少没有发表过,他收集的许多金石铭文拓片,更是不为外人所知。

1989年的秋冬之际,我去施先生家请安,师母关切地问我怎么好久没来,马上叫阿姨去买小笼包。施先生很高兴地告诉我,他的《北山集古录》已开印,他收拓片这么多年,大病初愈后无法出门,现在可以做结束工作了。他又说:“你对碑拓有兴趣,我想叫你帮我整理拓片。”我还没反应过来,先生忽然显出少见的严肃神情说:“我考虑过了,这并不会妨碍你自己的业余爱好,每个星期只要来半天。”

高渊:当时你是什么反应?

沈建中:我简直是惶悚之至。以前买过几次拓片,也听施先生讲过金石碑刻的沧桑故事,但我对此真是半懂不懂。见我犹豫,先生说这又不难的,学呀,凡事都是从不懂到懂,先试三个月,随后笑道:“这是叫你做苦工呵,很劳累的。”

就这样,我战战兢兢地接受了,先生跟我约定每周一下午去他家,还关照了整理步骤方法。回家路上我骑着脚踏车,想到这下当上了大学者的学徒,可以得到他手把手的教诲,心中又是兴奋又是忐忑。

高渊:你在三个月“试用期”里表现如何?

沈建中:先生所藏的拓本数量极大,以造像类为大宗,其中仅龙门山魏齐造像记拓本就有600多张。先生要求分为三种名目:造像碑、造像记、造像。当年我首先整理造像类,按他的要求,凡碑石式造像,或有阴侧全拓,归于“造像碑”;凡仅拓记文,归于“造像记”;凡佛像、佛龛和记文全形拓,则归于“造像”。先生的这种分类法,较之以前收藏家通称“造像”,要准确得多,一看名目就知道实物形状和拓本体例。

因为饭桌上摊不开,先生让我把拓本摆在床上,教我浏览大体、细加阅读、辨别判断、分类编目等步骤。有一次整理一包都是小纸的龙门造像题记,有一句“天大大好也”,我乐不可支,先生见状也笑着说,这类小纸都是小型佛龛铭记,从来不知其确数,记录老百姓的愿望、祈福和报恩,极有意思。

到“试用期”结束,我问先生自己够不够格,他笑着说早忘了此事。

高渊:整理拓片不仅需要文史知识,也是一门手艺活吧?

沈建中:很多拓片有残蠹损坏,先生教我用平时积存的零散陈纸,选色泽接近的,把墨纸破损残处粘贴修补。使用的糨糊是先生自制的,取一点明矾或樟脑丸用温水溶化,和着面粉搅拌成糊状,再冲入沸水,调到稀稠适当。我每次去,先生已请阿姨拌好一小碗糨糊,还备一把楠竹平头小镊子,专门拉平细微折皱。

有一次,先生说从前藏家都有专用拓片袋,近年写些小文章,得了稿费,有余钱买牛皮纸,让我有空去纸行看看。没过几天,我在南京西路上一家纸行买了5张双面牛皮纸。想不到先生说,这纸太好了,拓片太多,价钱吃不消的。我说我每次来师母都让阿姨去买点心,这些钱可以买三五张大纸呢。先生却郑重地说:“迭个两桩事体,弗搭嘎哦。”

施先生的书斋名为“北山楼”,我常想起当年他自制拓片袋的专注神情,他教我修补书籍,还教过装订四孔和六孔线装书稿的手艺,包括定位尺寸、锥子钻孔、穿线顺序和线头打结等。先生曾开玩笑说,“北山楼”变成了小作坊。我高兴地说,我也成了跟师父学习的小徒弟。我曾听人说,“我们常说的一流学者,应该还是俗话所说‘干活的人’”,不禁感慨系之。

高渊:这项既古雅又繁琐的工作,做到哪一年告一段落?

沈建中:一直做到2001年的初春,照例是礼拜一,临近傍晚,我起身向先生师母告辞。师母说,还早呢,天也没暗,再坐一会。我说,春天了天暗得晚,已经5点了。师母像往常一样送我到门口,仍旧往我口袋里塞了零食。那天是3月26日,是我在“北山楼”当学徒的最后一课。

几天后师母突然走了,享年98岁。4月7日和16日那两天,我都一大早赶往“北山楼”陪护先生,他讲了些给学徒结业似的话,至今仍清晰记得先生对我的再三叮咛。那时,距离当年领受任务,已过去12年了。

1982年,施蛰存(中)与友人在登封访碑 杨华松 摄

“恶少”:“十年一觉文坛梦,赢得洋场恶少名”

高渊:现在世人说起施先生,总觉得他身上有两个标签,一是他所开的四扇窗,二是他曾被鲁迅先生斥为“洋场恶少”。这个“恶少”标签是怎么来的?

王兴康:这是一场被后人夸大的争论,在当时的海上文坛,其实就是一件小事。1933年9月,上海《大晚报》请文化界人士给青年推荐书目,施先生推荐了《庄子》和《昭明文选》。鲁迅先生看到后,用“丰之余”的笔名发文,认为不应鼓励年轻人钻故纸堆,“简直就如光绪初年的雅人一般,所不同者,缺少辫子和有时穿穿洋服而已。”

施先生很快在《申报》“自由谈”上做了解释,说之所以要推荐读《庄子》和《文选》,是因为有些“青年人的文章太拙直,字汇太少……我以为从这两部书中可以参悟一点做文章的方法,同时也可以扩大一点字汇。”

当时的报界闻到了“打笔架”的味道,有点推波助澜。鲁迅先生再次回应,从嘲讽施先生是“糊涂虫”、“遗少的一肢一节”,直至说“到底是现出本相,明明白白的变了‘洋场恶少’了。”

高渊:其实经过几个回合,争论就停歇了,鲁迅先生给人写信说,“我和施蛰存的笔墨官司,真是无聊得很。”施先生后来作诗自嘲:“十年一觉文坛梦,赢得洋场恶少名。”没想到的是,这顶“洋场恶少”的帽子,成为施先生后半生坎坷的一个重要因素。对这件事,施先生晚年说得多吗?

王兴康:施先生是豁达大度的,他在我们学生面前,从来没有说起这场争论,甚至从没说起过鲁迅先生。当然,施先生也是一个极有性格的人,他之所以不发表评价,有他的谨慎,也有他的风度和风骨。

张文江:对于施先生和鲁迅先生的关系,我们要做全面检视。当年,施先生主编《现代》杂志时,发表过不少鲁迅先生的文章,尤其是名篇《为了忘却的记念》,是在其他杂志多次退稿的情况下,施先生冒着风险刊发的,在当时这是何等的勇气!

高渊:关于《为了忘却的记念》的发表经过,施先生有没有谈到过?

沈建中:施先生说,他主编的《现代》杂志多次刊发鲁迅先生的文章,有一天早晨,他在现代书局的办公桌上,发现一个大信封,拆开才知是鲁迅先生写的《为了忘却的记念》。编辑室的校对员说是门市部一个营业员送来的,再问那个营业员,说是刚才一个不认识的人送来的。

施先生后来才知道,稿件在另外两家杂志社搁了好几天,他们不敢用,才转给了他。对于这篇文章能不能用,他也犹豫,就拿去给现代书局的老板张静庐看,张也沉吟不决。他们经过仔细研究,觉得这篇文章没有直接犯禁的语句,在租界里发顶不上什么大罪,但还是担心国民党当局会来找麻烦。考虑了好几天,施先生实在舍不得这篇异乎寻常的杰作,决定冒险一用。

高渊:《为了忘却的记念》发表在《现代》杂志第二卷第六期上,施先生不仅把文章放在第一篇,还运用了多元素的编辑语言?

沈建中:施先生为了这篇文章,向鲁迅先生要来了柔石的照片和手迹,这是新文学史上重要的史料和文物。他还配上一幅珂勒惠支的木刻画《牺牲》,因为这幅作品是鲁迅先生在文章中提到的。他还觉得不够,又加上一张鲁迅的照片。当时时间仓促,这张照片是施先生从一张合照上剪裁下来的,原照是鲁迅在宋庆龄家里和萧伯纳的合影,施先生配的说明是:最近之鲁迅。

高渊:这篇文章发表在1933年4月,几个月后的秋冬时节,施先生和鲁迅先生发生了争论。在当时的文坛上,即便平时关系不错的人,发生一些类似的争论并不在少数,所以后人不应过度解读?

张文江:鲁迅先生逝世后不久,在虹口公园举行了一次悼念活动,施先生前往参加,向报界发表谈话,表达崇敬之情。1956年秋,鲁迅先生逝世20周年之际,上海各界将他的灵柩迁到虹口公园,施先生前去拜谒,还在报纸上发表了《吊鲁迅先生诗并序》。

在序里,施先生写道:“余早年与鲁迅先生薄有龃龉,几成胡越。盖乐山乐水,识见偶殊;宏道宏文,志趋遂别。”可见施先生对当年争论的认知。诗中更是赞扬鲁迅先生:“高文为时作,片言立其要。摧枯放庸音,先路公所导。”

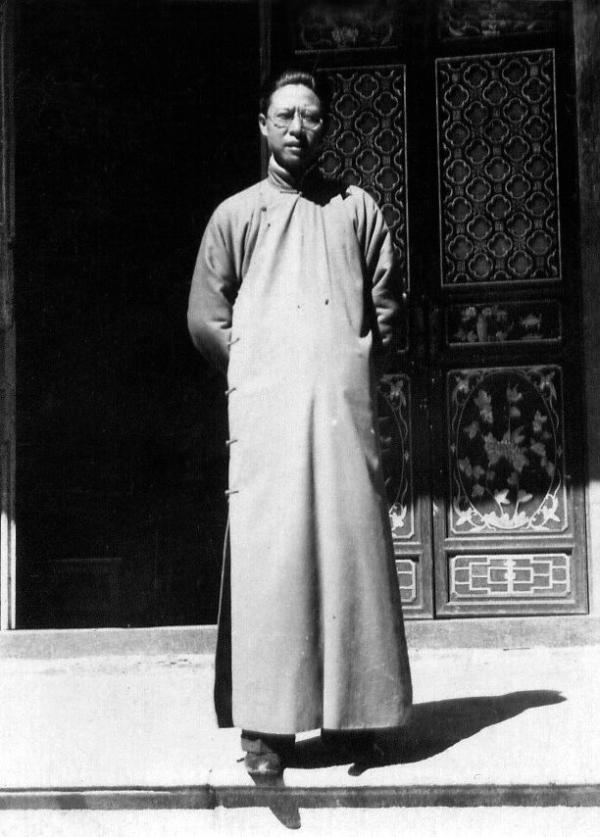

《现代》:“美国专号成了盛大的告别”

高渊:除了《为了忘却的记念》,《现代》杂志还发表过很多作家的名篇,在上世纪30年代的中国文坛,占有举足轻重的地位。据说这本杂志是一炮而红?

沈建中:30年代初,施先生跟几个朋友在四川北路开了间“水沫书店”,办得很热闹。1932年爆发了“一二八事变”,众人散伙,施先生回到松江继续当中学语文教师。

才过了两个月,他受现代书局的邀请,创办并主编《现代》杂志。由于时间紧张,先生请来他的两位好友帮忙,戴望舒帮他选编新诗,并负责法国和南欧文学的编辑工作,杜衡帮他审阅杂志的评论,还担任一部分小说的审稿事务,另外还得到了冯雪峰的帮助。

这年5月份创刊号发行,初版3000册在5天内售完,又加印了2000册,然后还在内地加印1000册。

高渊:《现代》后来的影响越来越大,主要原因是什么?

沈建中:施先生说过,他首先在创刊号上发表“创刊宣言”,明确这是本普通的文学杂志,而不是同人杂志,他表达了“希望得到中国全体作家的协助,给全体的文学嗜好者一个适合的贡献”。

他这么做不仅是想吸引更多的作者和读者,而且说明这本刊物没有政治倾向,撰稿者也没有共同的政治立场。对于出版者现代书局来说,这样一篇“创刊宣言”是必要的,可以尽量避免因刊物政治倾向鲜明,而遭到查禁。

同时,在编辑的内容与形式上,施先生也下了功夫。除了发表中国作家的稿件,还翻译外国现代作家的作品,并开设“艺文情报”专栏,让读者及时了解各国文学的思潮和一些著名作家的近况。值得一提的是,他对外国文学作品及文艺理论,采取的是介绍而非宣扬的态度。

高渊:除了这些,施先生的营销推广手段有什么与众不同之处?

沈建中:在刊物的形式上,他用过“特大号”、“增大号”、“狂大号”等专号,通过增加篇幅,充实和丰富内容,来刺激市场。先生说,以“特大”、“增大”、“狂大”的噱头冠名,对销售很有效果。他90多岁的时候,还清楚记得第二卷第一期“创作增大号”,那期的作者都是当时文坛上颇有影响的作家,作品质量相当整齐,在风格上各方面均有兼顾,出版加印两次,共售出一万册。

后来,第五卷第六期出了“现代美国文学专号”,是当时最大的扩大号,有400多页。这期专号,先生跟杜衡花了两个多月精心编辑排校,设计了一张一折四页的长目录,并在前一期作了预告。内容主要是四篇对美国的小说、戏剧、诗歌、文艺批评的现状评论,以及代表性作家专论和作品,还有一战后美国文学杂志编目、现代美国作家小传,更有36张美国作家照片等。他还写了导言、编后记,阐述了自己的观点,并附有读者意见表,征询读者希望下次编哪一国文学的专号。

施先生说,其实那期美国专号是打个掩护,为接下来准备出“苏联文学专号”,先探探路。

高渊:计划中的苏联专号为何没有问世?

沈建中:施先生一开始是《现代》的唯一主编,后来现代书局老板要他跟杜衡合编,先生预感这会使杂志风格发生变化,但老板的提议他不便拒绝。他跟杜衡私下约定,坚持“创刊宣言”的原则,但后来两人分歧越加明显,逐步由杜衡主持编务,编到第六卷时书局资方分裂,先生便主动辞职了。抗战开始后,杜衡投奔了国民党,后来担任《中央日报》主笔。先生对他非常失望,老朋友的交情也从此冷淡了。

先生当初的设想是,编好美国专号,接下来是苏联专号,然后编法、英、德、日等国的专号,没想到美国专号成了他在《现代》一个盛大的告别专号。他晚年想起当时想做的而没做成的事,真有点西楚霸王的感慨:“天亡我,非战之罪也”。

高渊:《现代》只是施先生编辑生涯的一小段,便已如此风生水起。是否可以说,在他的“四窗”之外,编辑出版可以称得上另一扇窗?

张文江:施先生的趣味和成就,不是东南西北四扇窗可以概括的。他担任《现代》主编时才27岁,还编过《璎珞》《文学工场》《无轨列车》《文艺风景》《文饭小品》,跟阿英合编《中国文学珍本丛书》等。1978年后,他主编《词学》《外国独幕剧选》《近代文学大系·翻译文学集(三卷)》等。

他对编辑出版工作的热爱,是一以贯之的。王兴康、宫晓卫和我是他带的第二届研究生,他们毕业后分别去了上海古籍出版社和山东齐鲁书社,而我去了上海社会科学院。最初施先生希望我也从事编辑工作,他的理由是,当编辑要改别人的文章,一搞出版就什么都会了,自己的语文也会变好。

《现代》杂志

《文艺风景》创刊号

教书:“总觉得自己还是做教书匠最合适”

高渊:在施先生晚年,不少人想为他写传,他总是劝他们不要写。他说应该为伟人立传,而他是普通人,一个编辑、教书匠。由此可见,他对自己的定位是编辑和教师,怎么看待他在教书育人上的成就?

张文江:从事教育和当编辑一样,也可以看成施先生所开的一扇窗,这是当之无愧的。

教师是他一生的职业。1937年抗战爆发,施先生一肩行李远去昆明,因为朱自清向云南大学校长熊庆来推荐了他。他是抗战后第一批到昆明的,后来西南联大也在那里办学,他结识了很多著名学者。

后来,他辗转在厦门大学、江苏学院任教。1947年回到上海,在暨南大学、光华大学、沪江大学、大同大学等执教。1952年后,一直在华东师范大学任教。

1941到1944年,施先生在厦门大学,当时厦大临时迁到福建长汀,那里有座山叫北山,学校就在北山脚下。从那时起,他开始用“北山楼”作为书斋名,纪念这一段因缘。以后不管住在何处,书斋名从未更易。

高渊:施先生当了大半辈子教授,他自己怎么评价这份工作?

沈建中:先生跟我说过,他带的三届研究生,从专门研究唐代文学,到元明清文学,还有汉魏南北朝文学,有人说研究生论文可以编一部《中国古典文学史研究》。施先生是当笑话讲的,但也说明他的教学工作情况。

施先生晚年写过《最后一个好朋友——冯雪峰》,他们从上世纪20年代就开始交往。1949年后,冯雪峰主持人民文学出版社工作,曾写信邀先生赴京共事,却被先生婉拒了。我曾半开玩笑地问他,当时去了北京说不定能做大官。先生连连摇头说:“你想错了,我怎么可能去做官,这辈子是不会的。几十年来,我一直从事教学,总觉得自己还是做教书匠最合适,每星期上几节课就没事了,到了寒暑假就更舒服啦,无忧无虑,自由自在。”

高渊:曾有人提醒施先生,说他写了许多杂文、随感和小品文字,不妨叫作“气窗”。对此,施先生认可吗?

沈建中:先生不反对,他曾说人之有气,是自然之事,人是感情动物,既有喜怒哀乐,也有生气、赌气、发脾气的时候,当然还有打气、鼓气的愿望,或者泄气、出气等感情上的要求。

他又说,发而为文,最终还是希望善为疏导,让社会生活一切矛盾解决得更合理些。这也是报刊设置杂文、随想类专栏的本意,并非存心和谁过不去。

高渊:1949年前,他出版过《灯下集》和《待旦录》两本杂文集。上世纪50年代,他在报纸上写专栏,发表了不少杂文。但这扇“气窗”,也给他惹了祸?

沈建中:那是1957年,先生写了一篇名为《才与德》的千字杂文,主要是批评任用干部任德不任才的现象,提出要不拘一格用人才。

稿子寄出几天后,他突然感觉不对,赶紧打电话给报社,希望将此稿退还,编辑说来不及了,已经排好上了版面。没过多久,上面叫他在右派通知书上签字,问他有什么意见,他说没有意见,一挥笔签了字。这之后将近20年,他不再任课,在资料室工作。

高渊:十一届三中全会后大地回春,施先生说他见猎心喜,忍不住又想动动笔杆子,再次把“气窗”打开了。

张文江:他又开始写散文、杂文,特别是住院开刀后,停止了一切社会活动,整天坐在家里执笔为文,有评论社会时尚的,有议论戏剧长短的,也有回忆文坛旧友的。他说,真是好了伤疤忘了疼,又管起“闲事”了。

有的杂文还引来一些争议,比如《匹夫无责论》,他对顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”提出不同阐释,认为匹夫既不能兴国,也不能亡国,天下兴亡对匹夫来说只是换一个奴隶主罢了。接着又写了一篇《匹夫有责论》,大意是民族有消长,朝代有兴亡,而中国始终存在,中国的匹夫们要对国家负责。

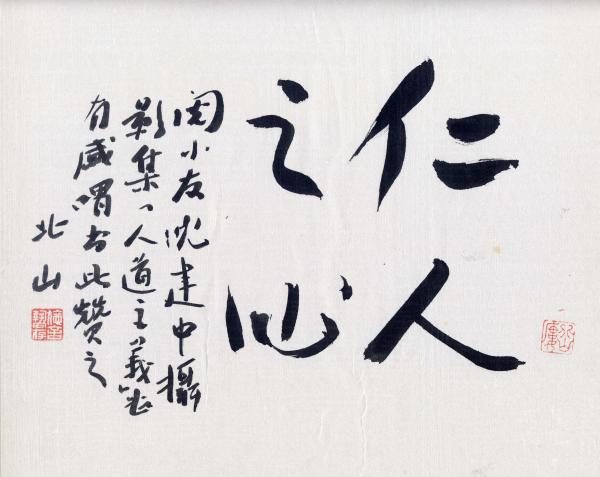

施蛰存手迹

海派:“宫晓卫在外地,也不能漏掉的”

高渊:施先生不仅开了写小说、做翻译、研古文、收碑帖这四扇窗,同时在编辑、教书、杂文等领域也建树颇丰。他以人生百年,开窗多扇,用现在的话说,堪称“斜杠老人”。作为后人,应该如何恰如其分地评价他的文坛地位?

张文江:2003年,施先生去世后,有研究者撰文说,他生在杭州,住过苏州,成长于松江,成名于上海的都市。他上过四所大学,立意交友与追求学问;他精通英文和法文,译作众多,却钟情于中国古典文学;他以现代派的姿态扬名,又以传授古代文化立身。他完整地见证并参与了20世纪中国文化的重建与发展,可以称为海派文化的“标志性建筑”。

在我看来,这样的评价实至名归。如果从正面的意义看海派文化,比如兼容并蓄,吸收新事物,感受新潮流方面,施先生应该是20世纪中国海派文化的杰出代表之一。

高渊:施先生喝咖啡、抽雪茄、读新潮书,能写新旧各种文体,编百家争鸣的刊物,也能翻译西方文学,还能一头钻进金石碑帖。他身上百川汇海和不设限的特质,是否体现了海派文化的精髓?

王兴康:施先生是很时尚的。一次偶然的机会,我看到了上海书店影印的30年代《现代》杂志,很受震动。这份杂志距今已经90年了,但它的封面设计充满现代派气息,与杂志定位紧密贴合,即使现在看一点都不落伍,我觉得是上海滩最好的封面。

我们做杂志要成立一个编辑部,施先生当年的工作涵盖了选稿、美编、广告、营销,这在现在是不可想象的。而且不仅封面,它的内容也紧跟欧美文学主流步伐,只要有新的东西出来,在《现代》上马上就有反映。

我上研究生时,跟施先生学的偏向古籍,这些年对他另外几扇窗了解得多了,很是感佩。人一辈子能开一扇窗就不容易了,他却一下子开了这么多。海派文化是外来文化与传统文化的交融会通,既洋派又中国,既摩登又历史。毫无疑问,施先生是海派文化最重要的代表人物之一。

高渊:施先生开了这么多扇窗,他是以怎样的精神治学的?

王兴康:施先生是凭兴趣做事,而且兴趣层出不穷。他是个天才,做学问从来不会做得很苦很累。收入稍微好一点,他就吃得好一点,如果日子难了,就省一点。他名字里有一个“蛰”,实在什么都干不了的时候,他就关起门来抄抄碑。

但他又是入世的。比如他很好客,不管谁登门,他都真心接待,来信也必定回复。他年轻时,社会活动能力很强,有很多三教九流的朋友。《现代》杂志在他的主持下能办得红红火火,跟他的包容性密不可分。晚年因为身体原因出不了门,他依然关心社会,家事国事天下事事事关心,他一辈子都不落伍。

高渊:在生活上,据说施先生也很海派?

张文江:这是他的性情。有一次施先生在抽雪茄,我随口说起从没抽过雪茄,他就送一盒给我尝尝鲜,那是他托人从国外带来的上好雪茄。还有一次,我跟兴康、晓卫难得一起去看他,施先生很高兴,叫家里人拿了200元,他走路不方便,请我们自己去吃大闸蟹,那时我们都工作好多年了,兴康、晓卫还当了单位主要负责人。

王兴康:这样的事还有不少。我们三个人结婚,施先生都会送一件礼物,他还说过,宫晓卫在外地,也不能漏掉的。

《唐诗百话》出版后,他送了一件羊毛衫给我,我说我是责编又是您的学生,有事弟子服其劳是应该的,但他一定要我收下。后来另外一家出版社为他出了本书,施先生又买了一件羊毛衫,让我给责编送去。对方坚决不肯收,我说施先生连我都送,对方才收下。

上世纪90年代初,我第一次因公去香港,行前问先生要带什么礼物,他说买包雪茄吧。我在香港人生地不熟,没找到好的雪茄,就买了包普通的。先生说蛮好,还跟我讲古巴雪茄好在哪里,烟灰都是一圈一圈的。而他当年下乡劳动时,抽的是“生产牌”劣质香烟。先生就是这样,能屈能伸。

施蛰存藏书票

远行:“一个人为人处世,如能既不拍马屁也不骄傲,就可以了”

高渊:施先生夫妇育有四个儿子?

施守珪:对,我父亲是长子,叫施莲,生于1930年,三个叔叔分别叫施蓬、施荙和施邁,他们名字都带草字头。我这一代的名字里都带一个王字旁,也是祖父定的。

父亲小的时候,跟着我祖父在长汀的厦门大学生活过,后来从军,结婚后跟父母住在一起,我就出生在愚园路“北山楼”。我三岁多的时候,一次不慎从二楼阳台摔了下来,还好一楼是邮局,地上堆放着报纸杂志,只是有点胃出血。

父亲在2019年去世,是他们四兄弟中最后一个走的,他们都学的理工科,原因之一是我祖父认为学文科是非多,现在后代里还没人继承祖父的衣钵。

高渊:你祖父出生在一个怎样的家庭?

施守珪:我家世代儒生,曾祖父是位老秀才,古典文学的学养很深,祖父从小就跟着学习,从《古文观止》读到《昭明文选》,深受熏陶。曾祖父的小楷写得工整漂亮,是唐代写经那一路的,祖父也跟着练字。

曾祖父早年以教书为生,后来担任两江优级师范学堂文牍,类似现在的大学校长秘书,还兼任掌书,相当于图书馆馆长。辛亥革命后师范学堂改组,他就闲居在家读书写字。不久后,松江新办的履和袜厂请他去当会计,没多久升任厂长,从此走上经营工商的道路。曾祖父非常勤奋,每天在厂里从早忙到晚。他很爱国,讲究修身立德,这些都深深影响了我祖父。

高渊:祖父离开的时候,你陪伴在身边吗?

施守珪:他去世前两天,我正在南京开会。当时我在海南出版社工作,接到家里人的通知后,出版社专门派车把我送回上海。祖父一开始还清醒,他一直坚信自己的身体没问题,不喜欢住医院,也不喜欢在身上插管子。他走的时候,所有在上海的儿孙和曾孙,都陪伴在他身边。

我跟祖父一起生活了30多年,感情很深。当年我每次出差前,都跟他说要去哪里,他去过很多地方,就会说那里什么东西好吃。我就给他带点回来,他常感叹不是以前的味道了,可见他是很怀旧的。

高渊:祖父母都活到将近百岁,他们有什么特别的养生之道吗?

施守珪:祖父喜欢汉镜背面常有的一句铭文:“上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣”。他说“仙人”是指住在山里的人,“玉泉”是山涧中的泉水,也可以说是现在的矿泉水,“枣”就是现在的红枣。我的二叔在河北沧州工作,经常带红枣来,祖父晚年向别人推荐吃八粒红枣加一个鸡蛋。

其实这是我祖母所好,祖父更喜欢吃粽子,他一般每天吃两顿,早餐在上午十点左右,吃一个煮得软糯的肉粽,晚餐吃粥或面条。下午吃点心,通常是喝一杯奶粉加咖啡,几块饼干。他不喜欢吃补品,相信鸡蛋、鸡汤、牛肉、火腿等,偶尔吃一些时鲜水果。

他晚年不能出门,除了睡觉吃饭,整天坐在书桌边,大部分时间看书看报,有时把玩收藏的瓷器玉器,午睡起来接待访客,晚上写信或整理旧稿,上床后还要看一会书。现在的人看来,他的生活方式可能并不科学,长寿的原因主要是基因和心态吧。

高渊:在施先生远行20周年之际,出版界会有什么形式的纪念?

王兴康:这几年,《施蛰存著作全集》和《施蛰存译文全集》正在推进中,由上海人民出版社和华东师范大学出版社联合出版。

其中,《施蛰存译文全集》已经出版了“小说卷”和“诗歌卷”。施先生可能自己都不清楚他的翻译总量,接下来还要出版他翻译的散文、评论、戏剧等,我们估计总字数有七八百万字。

他的译文全集今年基本能出齐,著作全集也已经启动。如果能完整地把他的作品全集呈现出来,这是对施先生最大的告慰。

高渊:他的著作全集大概什么时候能出齐,有什么难点?

王兴康:我估计还要三五年,最难是他的书信集,很多书信已经散到拍卖市场上去了。本世纪初,华师大出版社出过《施蛰存全集》,主要是他的著作集,当时收了上百封信。我们现在再编著作全集,主要的增量可能就是书信。施先生晚年写了大量的信,他连续好几年是长宁区写信收信数量第一名,他写的信都干干净净,字也非常好。

我刚退休时,请上海人民出版社相关编辑室注意收集这方面的信息,还有像沈建中这样研究施先生的学者对此也很关心,一发现新的信札,就告诉我们。更重要的是,上次收进全集的信,有些是经过修改的,这次希望能够原汁原味,如果实在有点不合适的话,可以略做技术性处理。

高渊:20年过去了,现在回想起施先生,最难忘的是什么?

张文江:施先生是百岁老人。20世纪以来的100年,风云激荡,大浪淘沙,不少后来被伤害的人,也曾伤害过别人。但施先生从来没有伤害过别人,他的一生清清白白。在毕业离校前,施先生关照我两点:一是文章应该从小文章写起,二是主要社会关系不要局限于工作单位。这大概是他人生经验的总结。

毕业后一段时间,每次见到先生,他喊着我的名字说:“你写的东西呢,拿来给我看看。”如今话音依然在耳边,是鼓励,是鞭策,警示我不敢懈怠。

沈建中:我曾问过先生为什么写作,他说千言并作一句讲,30岁以前为了想做作家而写作,30岁以后为了想做一个不丢脸的教授而写作。他说这都是为“名”,背后也有为“利”的动机,那就是发表文章有稿费,可以补贴生活,抽几包高级烟,吃几个蹄髈,就满足了。他自嘲这是“臭老九”的名利思想,也可怜得很。

施先生以老庄思想养生,“荣辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒”。他认为,一个人为人处世,如能既不拍马屁也不骄傲,就可以了。

栏目主编:陈抒怡

文字编辑:陈抒怡

本文作者: 高渊

题图来源:沈建中 摄