带队在澳门演出《水中之书》,赖声川在侧幕拍了一张让自己感动的照片,“多多(黄忆慈)从2018年开始演水儿已经五年,她马上中学毕业上大学了,澳门站可能是她最后一次演《水中之书》,这或许是戏剧在生活中的仪式感。”12月5日,位于上海市中心徐家汇的上剧场将迎来八周年生日。上剧场艺术总监赖声川近日以“剧场、创作者与观众”为题带来新一期“赖声川大讲堂”,分享上剧场八年来创作与演出故事。

《水中之书》2023年澳门演出 赖声川摄

《水中之书》2023年澳门演出 赖声川摄

2015年,赖声川带着团队在上海徐家汇美罗城创立专属剧场上剧场,这里成为沪上乃至全国戏迷、艺文爱好者的汇聚之地。明年,赖声川计划将《江云之间》《下凡》等新作搬上上剧场。

“观众的时间、金钱很珍贵,我们在这个舞台上给观众的是什么,观众要的是什么?如果只要娱乐,观众离开剧场后会忘记自己在里面看的东西;如果观众要求更多,想离开剧场时带走什么,带到他的生命里面去,这是我们在做的事。”赖声川推出《暗恋桃花源》时只有31岁,“那是只管创作的时代,没有人想票房,也没有人想《暗恋桃花源》能演多少年。大家只想在当下把戏做好。”

“我非常了解,创作从商业出发是非常危险的,最后失败的可能性极大。”赖声川强调,创作时不能想太多,“像《宝岛一村》,我不可能想到15年之后,它还在演。如果创作只看娱乐价值,只期待观众看完开开心心,《暗恋桃花源》《宝岛一村》可能只有三五年寿命。”

在赖声川看来,《如梦之梦》令戏剧更回归仪式,“《如梦之梦》商业娱乐价值非常小,我不知道为什么《如梦之梦》可以有商业演出,谁会想看8小时的戏?”《如梦之梦》在中国香港、中国台湾演出,没有大明星,依旧拥有大批观众。“这证明现在的观众对仪式感有着绝对的需求。”

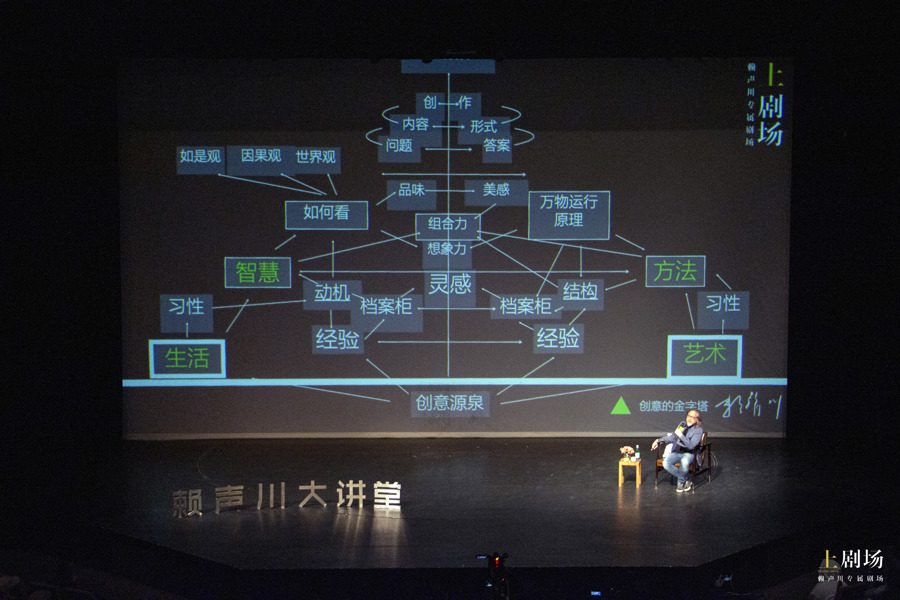

赖声川分享创作思路

赖声川分享创作思路

《曾经如是》同样是回归“仪式”的戏剧创作,赖声川带领团队花了很大的力气制作该剧,“《曾经如是》台上演员很多,很多人觉得不切实际,这剧居然能够演。《曾经如是》在乌镇戏剧节亮相,外国朋友看到就说这怎么可能,为什么这么多人会想看5个半小时的戏。所以我觉得,我们的观众真的非常非常可爱。”

观众汇聚上剧场

观众汇聚上剧场

观众汇聚上剧场

观众汇聚上剧场

《曾经如是》演完,赖声川遇到一位年轻观众,“这位观众说,‘我觉得我全部看懂了’,然后他下一句就说,‘我觉得我什么都没看懂’。”赖声川这样解读《曾经如是》,“郝蕾演的角色开面店,在面店里发生了很多事,全剧讲述她怎么去超越自己,怎么去突破,走向一个更大的自己。我希望《曾经如是》帮助观众走向这个突破。我们能不能让观众进到戏剧的魔法中,剧场值不值得观众来看戏?这是从事戏剧行业的人必须问自己的很残酷的问题。”

八年来,上剧场不仅可以看戏,更让看戏成为一种仪式和生活方式。在上海这座包容开放的城市中,上剧场与戏剧、和观众共生长。八周岁的生日,上剧场团队策划一系列丰富有趣的活动,发出“Everybody上剧场”邀请。

上剧场举办八周年庆祝活动

上剧场举办八周年庆祝活动

剧场是什么?创作近四十年的赖声川始终在探索这个问题。正如他写在上剧场门口的那句话:“剧场的绝对魅力在于它的现场性,它的浪漫在于它是生命短暂与无常的缩影。”

在如今的上海,观众们随时随地都可以在剧场中进入一段“暂时的抽离”,而上剧场对观众来说,也有着独一份的意义。观众czhhhhh分享:“每一次到美罗城都会上来看看上剧场,有时候碰见里面在演《宝岛一村》或者《暗恋桃花源》,会在场外听听声音,看看周边,然后离开,也是一种特别的记忆。最喜欢入口边上赖导写的那段话,那也是我眼中剧场的魅力所在。”

八年来,在艺术总监赖声川和CEO丁乃竺的带领下,上剧场从创作、制作到演员、技术的培养,从幕后到台前,用心推出一部部优质的作品。上剧场资深观众靓琦说:“看话剧真的很开心,让我可以坐在观众席体验不同人生。翻看之前拍的谢幕图,再次感叹赖老师不仅写出这么多优秀的剧本,还选出了这么多优秀的演员来演绎角色。”

栏目主编:施晨露

本文作者:诸葛漪

图片来源:主办方供图