走进位于上海中医药大学的上海健康服务协同创新中心,“魔镜”是最吸引眼球的设备,这就是以“望闻问切”中“望”为主的中医智能镜,既能进行“面诊”,也能进行“舌诊”。20日,上海中医药大学副校长杨永清教授告诉同行,“当我们伸伸懒腰起床、照照镜子洗脸刷牙时,我们一天的饮食、运动、环境、保健、医疗等,都已经在不知不觉中,遵循个人身体状况,进行个性化自适应,这样我们的健康服务产业一定到家了!”

他的“大健康预言”正在加速变为现实。从用于声音分析的音频分析仪,到用于气味分析的“电子鼻”,再到脉象诊断仪,目前相关技术与产品已经全面覆盖“望、闻、问、切”中医四诊,尤其是“问”。解放日报·上观新闻记者了解到,通过开发“交互型经方系统”,以汉代名医张仲景命名的“仲景-GPT”中医虚拟数字人也问世了。

中医“四诊”。

中医“四诊”。

【大健康全周期,与“医药”分管一端】

值得注意的是,这些一系列数字化、智能化的“四诊仪”,其应用落地、布设部署均不以医疗机构为主,主打“不跑医院或少跑医院”的大健康策略。当天,由全球科技创新大会组委会、上海市科技信息办主办的首届国际大健康战略和科技创新大会上,上海交通大学生物医学工程学院教授、Med-X研究院副院长殷卫海,特别援引了“药王”孙思邈《千金方》所言,“上医,医未病之病;中医,医欲病之病;下医,医已病之病。”

在殷卫海看来,全生命周期可分为四大时期,“医药”主要负责“患病”时期,而“大健康”主要负责健康、亚健康(疾病前期),以及后续的康复和调养时期。真正的大健康不在于外延有多“大”,而是“防止健康向亚健康、亚健康向疾病的转换,并推动疾病后的康复和调养”。

在这一点上,中西医一道加持“大健康”,被各路专家一致看好。比如,中医智能镜拥有多项核心专利技术,包括“面诊舌诊及辅助特征提取、量化、计算及适应证匹配、健康干预技术”等,由此实现中医健康状态自动评估,并根据个性化评估结果进行健康干预。因此,杨永清教授认为,该技术本质上是一个健康沟通平台,“以智能化中医健康状态评估设备为基础的‘健康文化引导、家庭自我管理、移动物联支持’健康服务新模式雏形初现。”

中医虚拟数字人。

中医虚拟数字人。

“仲景-GPT”中医虚拟数字人,则最擅长开经方,也就是以张仲景方剂为代表的汉代以前经典医药著作中记载的方剂。其关键技术包括多个方面:基于大模型及自然语言处理的自然场景中医智能问诊,基于3D引擎驱动及方证AI的中医虚拟数字人构建,基于大模型及知识图谱技术的交互型经方系统构建,以及基于深度学习的中医经方辅助决策自反馈系统构建。

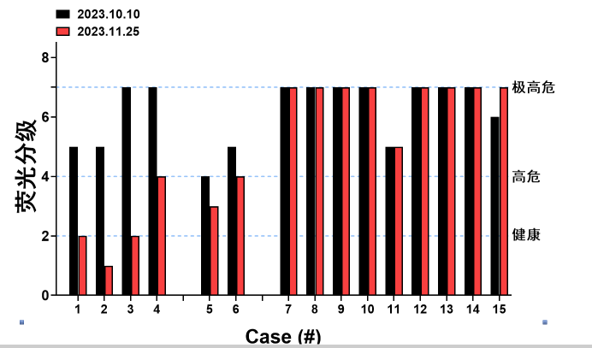

自发荧光分级图表。

自发荧光分级图表。

【大健康内涵中,中西医“你中有我”】

与“看毛病”相区分的大健康内涵中,中医西医正深度融合、你中有我。以殷卫海团队研发项目为例,与中医“望闻问切”中“切”具有一定相似性。他们在国际上首次发现急性脑卒中病人皮肤上有显著的绿色自发荧光,可以作为这类疾病的生物标志物。研究人员进一步比对人体多处皮肤、指甲位置上来源于角蛋白的绿色自发荧光图像,包括其强度结构、所处位置、左右不对称等多种性质。于是,根据疾病特有的自发荧光模式,其发病风险可被快速、无创、经济地评估或诊断,并已发展出预判中风等发病风险的相关技术和仪器。

脑卒中等重大疾病发病风险评估仪器。

脑卒中等重大疾病发病风险评估仪器。

殷卫海告诉记者,这一“自发荧光模式技术”原理在于:表皮棘层角蛋白1和角蛋白10是该皮肤自发荧光强度的来源;皮肤自发荧光的强度表征了体内炎症和氧化应激水平;肺癌等疾病也通过诱导炎症增加皮肤自发荧光的强度。同时,令他有理由相信的是,皮肤自发荧光发生位置,与疾病器官对应的经络相关,蕴含传统医学之道。

“早发现、早干预”,更重要的是疾控中心等权威机构发现,脑卒中发病中的80%左右风险因素是可以被调控的。他透露,在浦东新区新场镇开展“大健康管理中心”初步研究和实践已经表明,仅仅通过对脑卒中易发人群进行健康科普,就能够减少一部分人的脑卒中风险。

“以大数据、人工智能以及远程健康评估终端等创新技术支撑,每年可获取、传输和管理上亿甚至更多人次的生命健康数据。”专题研讨中,殷卫海向同行表示,“社会老龄化加速以及重大传染病威胁等,对各国医疗系统和医保系统造成极其巨大的压力,而至今对脑卒中等重大疾病缺乏有效疗法。大健康产业发展正是为应对当代全球卫生体系面临极大风险这一状况的必然选择,而大健康产业的生产力也属于具有创新性的新质生产力。”

本文作者:徐瑞哲

图片来源:受访高校