当“龙”遇上年,年味中一定有锣鼓震天,喜笑颜颜。龙,是祈福安居乐业的祥瑞图腾,而鼓则是祈福的载体。穿过时间隧道,古老岁月传来回响,听龙吟虎啸,也闻鼓乐欢腾。中国人爱龙,也尚鼓,它们是古人祷福的仪式感,一个内化,一个外放。正如孔子所说:礼以节人,乐以发和。

两千多年前的曾侯乙编钟,是中国礼乐文化的象征。都说钟鼓齐鸣,与编钟一起现世的还有建鼓,它的底座龙形缠绕,工艺叹为观止。两千多年前先人们有着怎样蓬勃的创造力?一起看↓

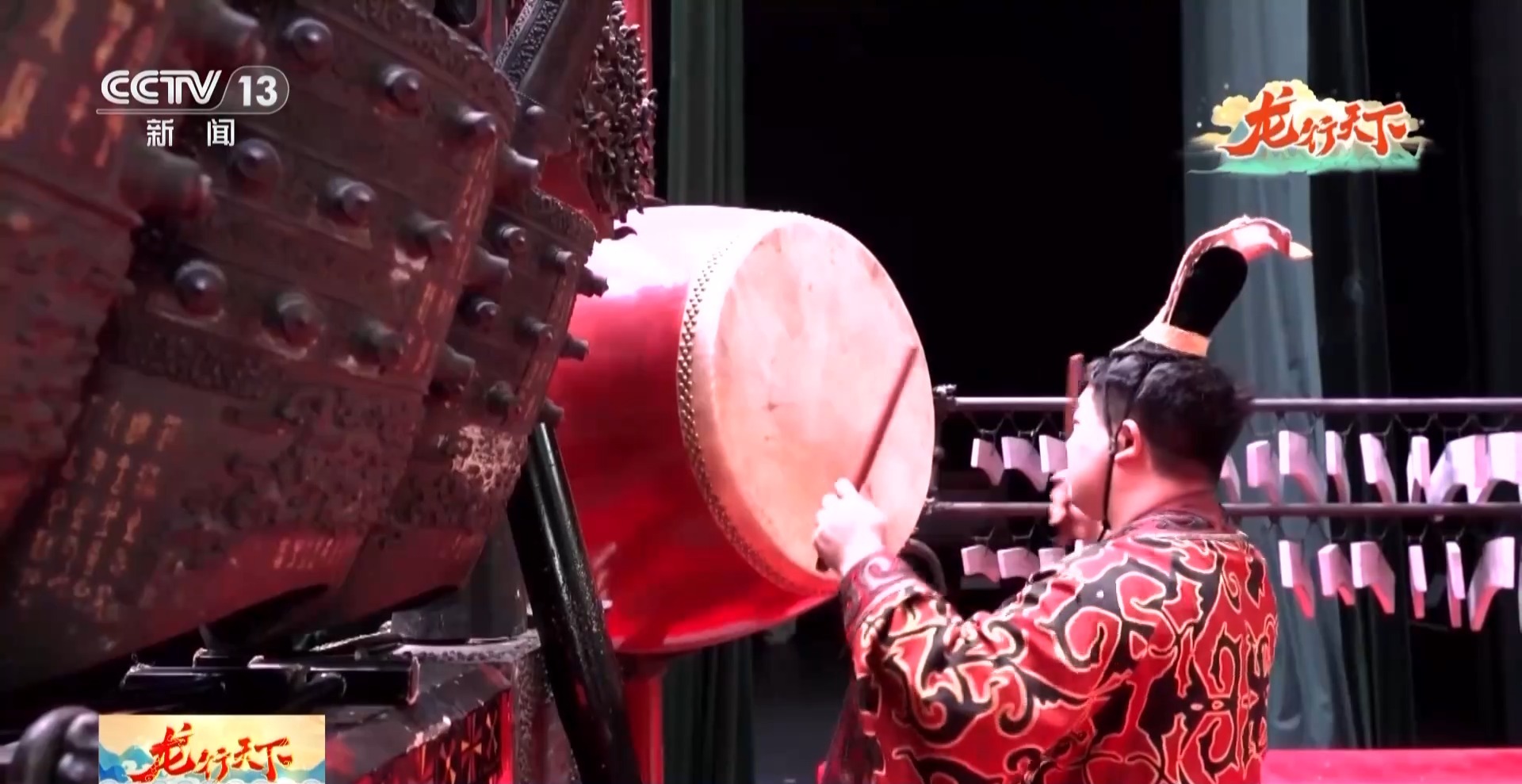

总台央视记者 王晨:湖北省博物馆为大家展现2400年前的曾侯乙编钟演奏现场。提到曾侯乙墓的出土文物,大家首先想到的就是编钟,因为它名声实在是太响了。不过,今天的主角不是编钟,而是这面大鼓,它叫做建鼓。

湖北省博物馆编钟乐团打击乐演奏员 吴国靖:建鼓起到引领和控制乐曲速度的一个作用,它可以让乐曲变得更大气更恢宏。

除了在演奏当中不可或缺的作用之外,这面建鼓还有一个独特之处,就是龙形的底座。造型是不是非常惊艳?不过这个底座是一个复制品,它的原件在湖北省博物馆的展厅里。

曾侯乙建鼓底座,1978年出土于湖北随州的曾侯乙墓,是战国早期曾国国君曾侯乙的常用乐器。这件高50cm、直径近80cm的巨大的鼓座,远看像一盆燃烧的火焰,近处观察却是一群上下翻腾的龙,给人一种纷繁变化、动静结合的感觉。都说卢沟桥的狮子数不清,其实这件鼓座上到底有多少条龙,至今也一直没有人能数清。

湖北省博物馆学术研究中心主任 杨理胜:建鼓座其实从发掘报告的时候,它就没有把龙有多少数量数清楚,只提到了它有八对主龙。其实在它的躯干上面,又会有一个龙长出来,龙上长龙,这样子全部纠结在一起,不是特别好数。有外国游客过来,想把这个龙有多少条数清楚,数了很多遍,他的结论是108条,但是事实上换一个角度,可能就数的数又不一样了,它是一件孤品。

这件鼓座最初每条龙身上都镶嵌着绿松石,再搭配上青铜器本身金色的光泽,显得更加华丽夺目。专家介绍,在春秋末期至战国时代,群龙之“象”与鼓这一乐器形成了较为稳定的组合。比较有名的有安徽舒城九里墩墓和河南叶县旧县4号墓出土的建鼓座。它反映了早期中国文化观念之中,乐器与自然之“象”的对应关系。

湖北省博物馆学术研究中心主任 杨理胜:鼓代表春天之雷,雷声起而蛰虫复苏。所以把建鼓座设计成为一个龙蛇的造型,上面有鼓的话,其实是代表一个春天阳气萌发了,万物复苏的感觉。因为鼓声一响,这个龙就惊醒了,就不再冬眠了。这个是代表冬去春来、百业兴旺的一种状态,给人一种非常澎湃的动力。

总台央视记者 王晨:仔细观察这件艺术品,它给我最大的感觉就是它张扬的造型和蓬勃的生命力,它仿佛让人们看到了在春秋末期、战国初年那个大变革时代,人们思想的解放和创造激情的迸发。

湖北省博物馆学术研究中心主任 杨理胜:在春秋战国时代,士作为一个阶层踏上了历史舞台,他不像商代的那些贵族一样崇信鬼神,也不会像西周的那些贵族一样遵循礼制,追求的是积极进取和自我表达,这种想法也跟我们龙的精神其实是息息相关的。我们今天谈到文化复兴,其实很大程度上面是一种创造力,曾侯乙墓的建鼓座上面体现出的这种创新的精神,对我们今天是很有启发意义的。

栏目主编:秦红

文字编辑:房颖

本文作者:央视新闻

题图来源:央视