不久前,一位复旦人告诉我他们办公室要搬到复旦500号了。我说,那太好了呀!“为什么?就因为它是一幢破旧的老房子?”她疑惑地问我。“不,这是一幢有底蕴的历史建筑!”我笑道。

复旦500号,与子彬院同时建造于1925年。建成后为第四学生宿舍,原是一幢四层洋楼,与子彬院风格相同,气派典雅。因设施豪华先进,第四宿舍的住宿费很高,富有的学生才住得起。1937年八一三事变后,第四宿舍遭日军炮击,尖顶被掀,损毁严重。抗战胜利后,此楼经简单修葺,改建成一幢三层教学楼,并被命名为“寒冰馆”。

从此,寒冰馆便与一位名教授的名字联系在了一起——他,就是孙寒冰教授。

他的风度,“是复旦有名的”

孙寒冰(1903-1940),江苏南汇(当年的区划)人。1920年从中国公学转学复旦商科。1922年赴美,在华盛顿州立大学攻读经济学硕士学位,后又赴哈佛大学进修。此间,他曾得到一起留学的章益先生的帮助。章益认为,孙寒冰“是一个天才,比自己有更好的条件,便毅然从自己的奖学金中筹措了部分给孙先生,而放弃昂贵的哈佛,去了学费较便宜的芝加哥大学”。(章大纯《祖父章益与复旦的缘源》)

孙寒冰先生

孙寒冰先生

1927年,孙寒冰学成归国,不久后结婚。他的夫人唐淑德是前国务总理(也是复旦校董)唐绍仪的孙女、孙寒冰大学同学唐榴的侄女。据唐淑德回忆,孙寒冰赴美前,由于“榴叔的介绍”,她与孙寒冰订了婚。孙寒冰赴美后,“竟有着许多太太小姐们(外国的、中国的),因了爱慕他的人品而愿意委身于他,但他却永远只维持着友谊的程度,没有忘了我们的婚约”。(唐淑德《纪念寒冰》)结婚后,孙寒冰曾住在公共租界大沽路,并先后在复旦大学、劳动大学和暨南大学任教,是当年上海的“十大名教授”之一。

孙寒冰在复旦任教时,学生曾这样形容他:“梳着一头波浪式、烫过的黑发;鼻子上架着一副无框六边形浅视的眼镜;生着一张潇洒的,总是挂着微笑的脸庞儿,虽然够不上《红楼梦》里贾宝玉般的‘面若中秋之月,色如春晓之花’,却也有几分像《西厢记》里的张生那般风雅。”(祝修麟《孙寒冰先生》)

不过,说孙寒冰“烫过”头发,这真是冤枉了他,他的头发是天然卷。在国内读书时,孙寒冰觉得卷发难看,每天都要用热水将卷发烫平。但不到一两个小时,头发又卷了起来,这常让他无可奈何。“后来到了美国,看见很多人是卷头发的,不算很难看,我就随它去,不再烫了。”回国以后,他忽然发现:“嘻!很多人在故意地烫卷头发了,我的难看的卷头发,算是漂亮的了!”(大草《孙寒冰先生纪念》)

孙寒冰的服饰,常常与众不同。当年,复旦教授大多不修边幅、穿戴随意:曹聚仁先生一身蓝布大褂,常被人误以为是“门房”;费巩先生口衔雪茄,喜穿长袍、套马夹,人称“马夹教授”;伍蠡甫先生爱留长鬓角、冬天戴一顶俄罗斯式高帽,学生冠其绰号为“伍蠡诺夫”……孙寒冰却总是西装革履,穿得“山青水绿”。他在实验中学任教时,因学校对教工制服有规定,他不得不穿上了藏青哔叽呢中山装。即便如此,他依然潇洒飘逸,洋气十足。难怪学生们会说,“寒冰先生非常漂亮”——须髭刮得干干净净,衣服穿得整整齐齐,“他的长裤永远有一条直挺挺的摺痕”。1938年底,孙寒冰辗转从香港抵达北碚,吴南轩校长在向新生介绍他时,曾笑容满面地说:“孙先生的风度,是复旦有名的。”(萧敏怡《敬悼孙寒冰师》)顿时,全场大笑,气氛活跃。

他的为人,“是一团春风”

学生们说:“从来没见过孙先生板过脸孔。”他态度谦和,常常妙语连珠,曾这样评价他的复旦女同事:“方令孺犹如清溪涓流,蒋碧微则似高山巨瀑!”他人缘好、朋友多,还很幽默风趣。蒋碧微教授记得:“孙先生平时来看我,总是一走进大门,先叫一声‘蒋公!’”(《蒋碧微回忆录·我与徐悲鸿》)

一位学生曾经把孙寒冰与章益、温崇信教授作过比较:

章先生是严肃的,我说他严肃,并不是说他不爱笑,他也是常常笑的,但是,即使他笑,也总是笑得那么严肃的,像英国首相笑着向下议院演讲那样笑法的。我在他的前面,即使到了现在,总没法忘记他的老师的威严,多多少少总感到些拘束。温先生是率真的、敏感的,他对人对事都非常地认真,他待人是非常地热诚的,但是,你如果偶然触犯了他,他就会觉得非常难受……在他的面前呢,我总是很小心的。而寒冰先生,他的态度,是一团春风,永远是一团春风,他在你面前,你会感到舒适,感到Homely,感到随便好了,感到一切都无可无不可。(大草《孙寒冰先生纪念》)

章益、温崇信和孙寒冰三位教授,都是李登辉校长的得意弟子,在学生们眼中,孙寒冰似乎更有亲和力:他“不比章友三(即章益——引者注)先生凶,也不比伍蠡甫先生来得紧”;他上课从不点名,学生却从不“逃课”;他给的分数常在及格以上,学生不用担心会“挂科”。更重要的是,他的学生们“是常受孙先生赐宴的”。(结文《忙教授孙寒冰》)

在复旦,孙寒冰开过经济学、政治学和英美文学等课程。选他课的人特别多,教室里总是座无虚席。有一门政治学课,每学期选课人数竟在百人以上,普通教室根本容纳不下,只能在子彬院101大教室上课。他上经济学课,为了讲清马克思的《资本论》,索性翻译了考茨基的《剩余价值学说史》。他的英美文学课,更是以文学名家济慈、卢梭、歌德和雪莱等的名著为范本,每篇作品“都有真实的情感和真实的故事”。据著名作家靳以回忆,孙寒冰的课,给了他“莫大的惊喜和对于文学的兴趣”。(靳以《孙寒冰先生》)

今日复旦校景。许云倩摄

今日复旦校景。许云倩摄

孙寒冰的国语并不标准,因为“是南汇人,所以说的普通话,还不免夹些浦东音”,(结文《忙教授孙寒冰》)但他“从容不迫,语调清朗,声音虽不宏大,而能自然及远,极其悦耳动听,使大教室中上百听众于不知不觉中心领神会,有爽然自足之乐”。(张正宣《孙寒冰先生和复旦文摘社》)一位学生说,孙寒冰的课,“有满旨深远的箴铭,也有哀感悱恻的情书;有革命英雄的伟绩,也有绯色的恋爱故事”,他一句一句地讲解,仿佛是在讲解自己的“情史”,“尤其讲到男女间钟情的描写处,孙先生情不自禁的会来个‘现身说法’表演起来,给我们一个深刻的印象,精彩处,简直会使人‘五脏六腑,像熨斗熨过,无一处不伏贴,三万六千个毛孔,像吃了人参果无一不畅快’起来”。因此,上他的课,学生非常轻松,并不感到沉闷,“每个人都聚精会神地兀自坐着,仿佛古代神话里的修道士们失神地听着仙女们的歌乐时的一样神情”。(祝修麟《孙寒冰先生》)

他的杰作,是创办《文摘》

孙寒冰的风度和魅力,让师生们着迷。在他周围,永远团结着一群热情洋溢、志同道合的人。他创办的《文摘》杂志,就是这种团结的象征。

1937年元旦,孙寒冰主编的《文摘》杂志正式创刊。《文摘》以刊登英美书刊文章、介绍全球热点事件为主,16开本,每月一期,由复旦文摘社编辑、黎明书局出版。文摘社成员都来自复旦:冯和法、杨岂深、贾开基、汪衡和吴道存等先后担任过编辑,另有数十名学生协助参与编刊。

《文摘》创刊后,深受读者欢迎,每期发行量在一万册以上。对此,孙寒冰和他的朋友们付出了满腔心血。章益曾动情地记述道,在办刊的日子里,“一个月有八九天的功夫,在冰的书室里,可以看到八九个揎拳拢袖、面带油光的青年,散坐在四面角落里,手不停挥地写作。他们已两三夜没有好好的睡,咖啡和纸烟帮着驱散睡魔。倘若支持不住了,就随随便便地横七竖八躺在沙发上、摇椅上、长凳上,乃至于书桌上。冰的夫人亦常常深夜不睡,把孩子们哄着入睡后,她还忙着煮稀饭、烧咖啡。他们夫妇贴上精神、贴上时间、贴上身体的健康,贴上许多金钱的开支,才能导演出观众们所欣赏的节目”。(章益《忆寒冰》)

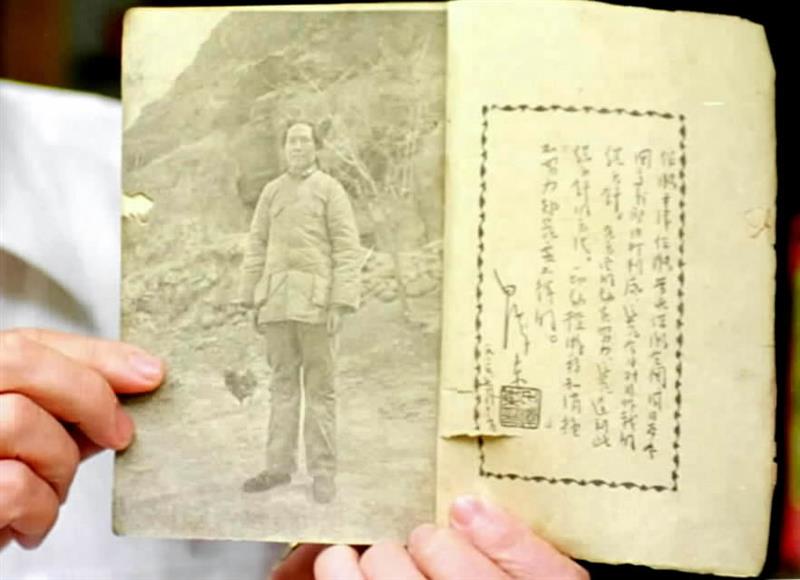

1937年初,孙寒冰读到了《亚细亚》杂志上发表的埃德加·斯诺的《毛泽东自传》,如获至宝。他立即找来汪衡,嘱他全文翻译。译稿完成后,他又逐字逐句地推敲修改。为了通过国民党当局审查,孙寒冰亲自携稿赶往南京,面见国民党元老邵力子先生。邵力子是复旦校友,也是孙寒冰的国文教师,时任国民党中央宣传部部长。他看了译稿后意识到,若同意刊登,虽然会使蒋介石恼火,却可以唤起民众抗战到底的勇气,遂提笔批道:“准予发表。”得到邵力子批示后,孙寒冰连夜赶回上海。不久,《文摘》就以连载的形式全文刊登了《毛泽东自传》。

《毛泽东自传》中毛泽东的照片。

新华社记者宋振平摄 (传真照片)

《毛泽东自传》中毛泽东的照片。

新华社记者宋振平摄 (传真照片)

《毛泽东自传》一刊出,立即轰动全国。从《毛泽东自传》中,人们真正了解了曾被诬为“洪水猛兽”的共产党,发现了共产党军队的真相,也看到了人民解放和民族复兴的希望。自此以后,《文摘》销量急剧上升,一再加印,每期印数达五六万份,仍供不应求。再后来,《毛泽东自传》由黎明书局单独出书,总印数约六七十万册,创造了当年的书刊印刷奇迹。

《文摘》的成功,使孙寒冰收获了众多粉丝。有一次,他从香港乘飞机前往重庆,一位青年海关检查员在查看他的护照时,脱口而出:“啊,您是孙先生!您主编的《文摘》,我每期都看的。”然后,这位检查员只略微翻了翻他的箱子,就放行了。一路上,读过《文摘》、知道孙寒冰的人,都向他问长问短,和他亲如一家。对此,孙寒冰由衷地感慨:“这是我编《文摘》的报酬,我对这报酬比什么都珍视。”

应该说,孙寒冰创办《文摘》,是他人生的华彩乐章。曹聚仁在《复旦大学六十年》一文中,曾把《文摘》杂志与复旦剧社相提并论,称两者是复旦大学“不平凡”的标志。可见,《文摘》在复旦校史上的重要地位。

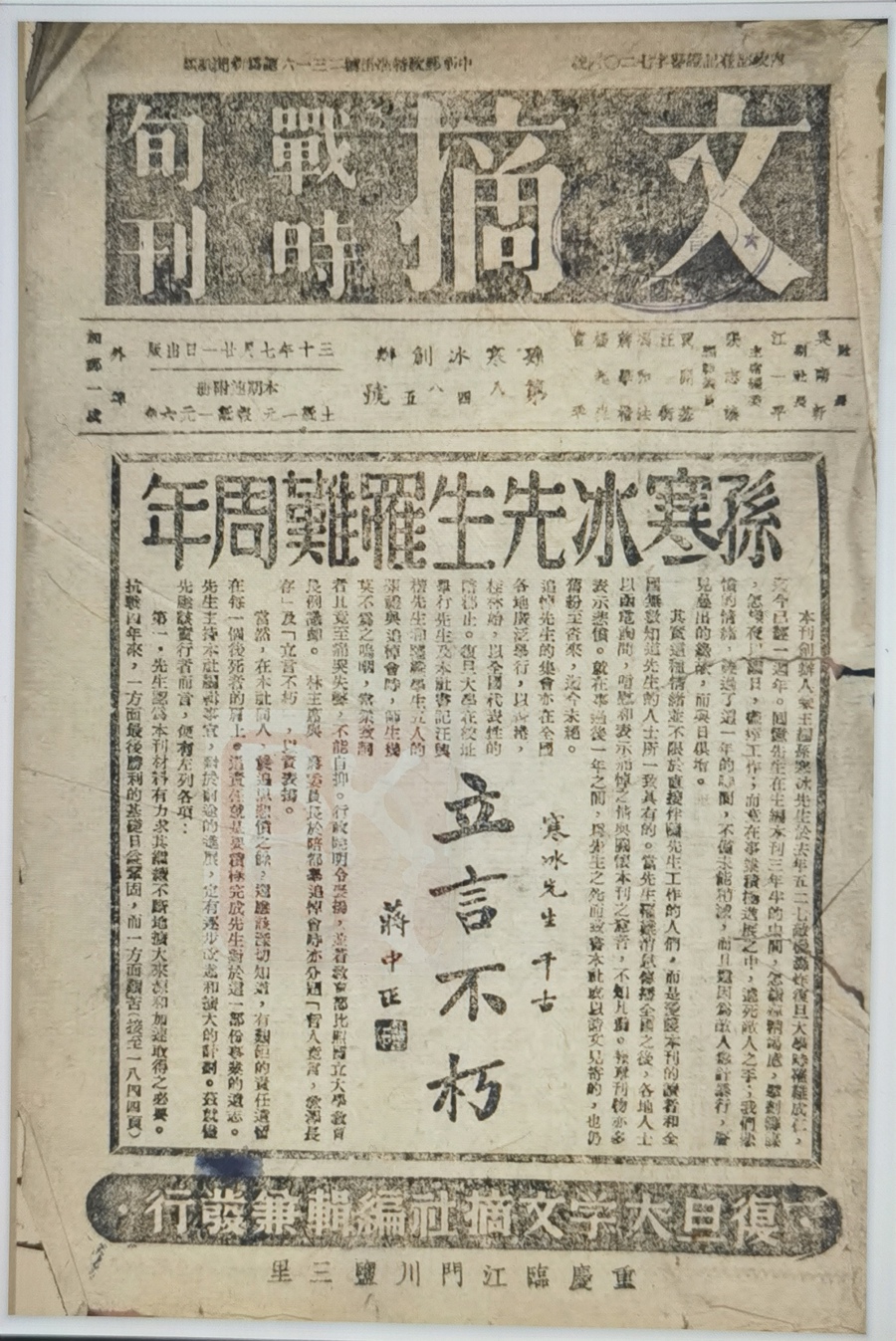

他的罹难,是“复旦之殇”

抗战全面爆发后,复旦西迁重庆。1938年秋冬,孙寒冰辗转来到重庆,住在北碚黄桷镇王家花园复旦教授宿舍,文摘社也设在此处。此时,《文摘》已改为战时旬刊,以宣传“中国必胜,日本必败”为宗旨。因坚持进步,崇尚真理,《文摘》的文章经常被删,有时甚至不准刊登。对此,孙寒冰并不气馁,他曾写了《编者的几句话》,向读者声明:“要为真理讲话。”(张正宣《孙寒冰先生和复旦文摘社》)

1940年5月27日,日本飞机有预谋地轰炸了复旦所在的黄桷镇。十几架日机低空飞行,轮番投弹扫射。黄桷镇顿时陷入火海,复旦校园一片断垣残壁。在狂轰滥炸中,一块飞起来的巨石击中了孙寒冰的头部,他倒下了!“伍蠡甫的夫人周炜等立即拿来急救药物,给他打了强心针,吴校长和许多教授都围拢在他身边,焦急地等待着他睁开双眼,但时间一秒一秒过去,他终究没有醒来。”(郑兰荪《忆念孙寒冰教授》)

《文摘》战时旬刊刊登的《孙寒冰先生罹难周年》纪念报道

《文摘》战时旬刊刊登的《孙寒冰先生罹难周年》纪念报道

噩耗传开,全校震惊。对师生们来说,孙寒冰之死,是“复旦之殇”。他们纷纷前来致哀,悲痛不已。靳以教授说:“假使我不抱了才生一月的婴儿,我会和他同走或同在的,即使在同样的险境,我也能提醒他;那时我只能和他说最后的一句话,催他立刻离开,我记得他答应了就来的,没有想到他就这样倒下了……”(靳以《孙寒冰先生》)胡风教授说:“他今春刚从香港回来,我见过几面,是名教授之一,岁数不大,很有风度,又和气,也有思想。他办的《文摘月刊》和文摘社在学术界很有好评,他在学生中威信很高,这次回来似乎是想把学校搞得更有起色,大家也正是这样寄希望于他的,他的被炸死,实在令人惋惜。”(《胡风全集》第7卷,第477页)

抗战胜利后,复旦师生复员返沪,回到江湾校园。在章益校长的倡导下,校委会决定将原第四宿舍命名为“寒冰馆”,以永久纪念孙寒冰先生。

原复旦第四学生宿舍,后改名为“寒冰馆”。复旦档案馆藏

原复旦第四学生宿舍,后改名为“寒冰馆”。复旦档案馆藏

几十年过去了,被称为复旦500号的寒冰馆历尽沧桑,曾作为教学楼、后勤办公楼,默默地伫立在子彬院后侧。与复旦其他建筑比起来,它显得低矮颓败,不引人注目,它甚至没被列入保护建筑名录……然而,有谁知道,在苍凉、破旧的寒冰馆背后,曾经立着一位风度翩翩、正气凛然的名教授的身影!

栏目主编:黄玮

文字编辑:许云倩

本文作者:读史老张

题图来源:题图为今日复旦500号寒冰馆。读史老张摄

图片来源:照片除署名外由作者提供