近日,一则消息在社交媒体流传,微软中国从事AI(人工智能)相关业务的员工纷纷收到公司邮件,被询问是否愿意迁移至其他地区工作,目的地包括美国、澳大利亚、爱尔兰等国家。

这可以看成国际AI人才争夺战中的一个小小的涟漪。

也是最近,复旦大学宣布,将新增四个“外语类专业+计算机科学与技术”双学士学位项目。

复旦称,语言学和跨文化理论的视角,有助于提升对语言数据质量的精准把控,为语言模型设计提供创新思路,从而突破计算机算力瓶颈、大模型文化对齐等核心问题,为大模型和人工智能语言能力的涌现提供可能的解释。

说通俗一点,就是跨学科、文理兼修的AI人才。

新闻连起来看才有意思。

人工智能人才的培养与争夺之战,正在席卷全球。

这首先是一场国家之间的竞争

微软要把AI人才转移走的背景是,中国AI顶尖人才的数量在全球已数一数二。

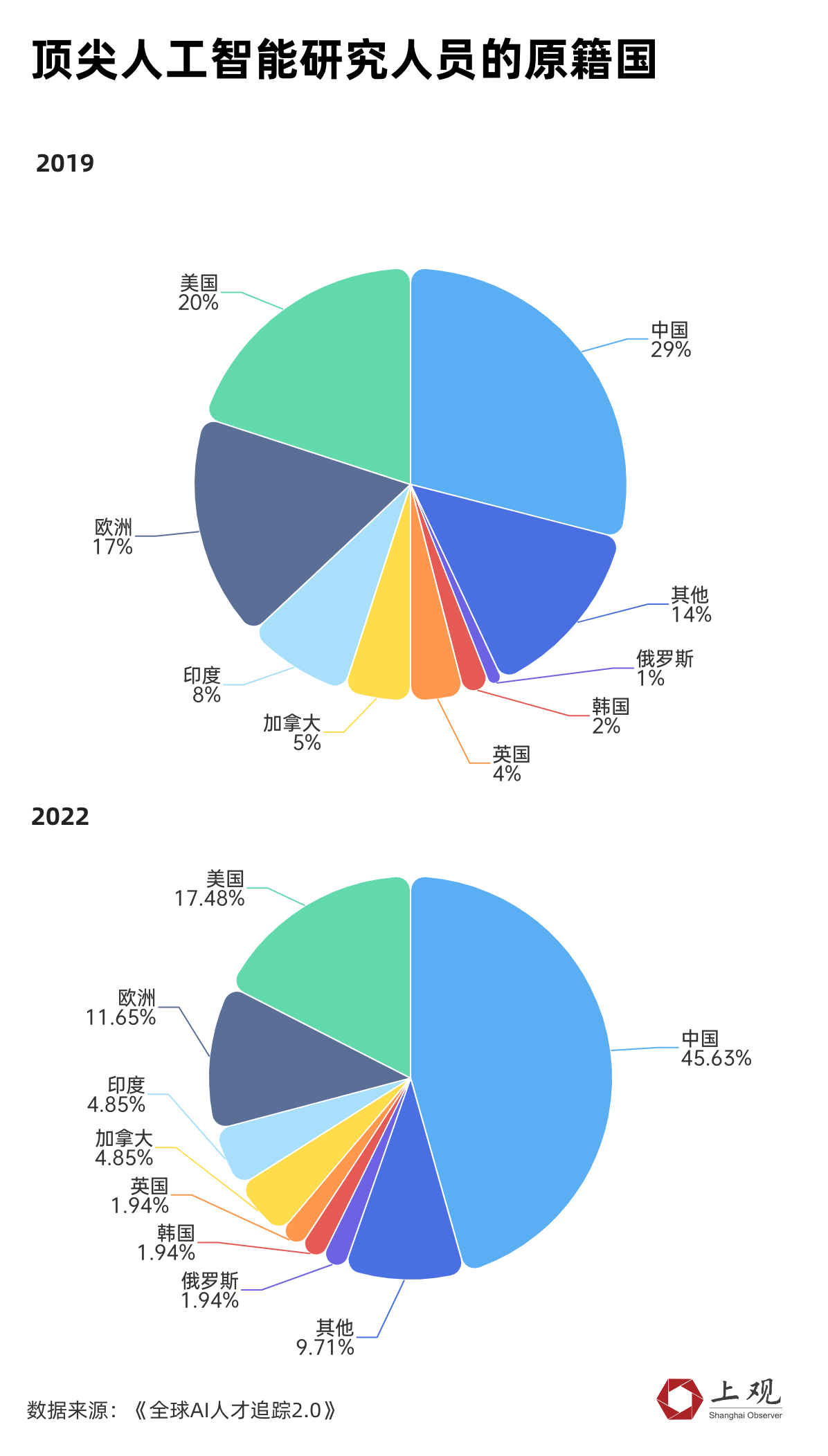

根据美国智库MacroPolo近期发布的《全球AI人才追踪2.0》报告,中国已超越美国,成为人工智能人才的最大产出国,几乎培养了全球一半的顶尖人工智能研究人员。相比2019年,占比从29%增加到45.63%。

该报告是基于神经信息处理系统大会(NeurIPS)的论文接收情况,这是全球机器学习、计算神经科学的顶级会议,反映了相关领域的最前沿水平和主流方向。

不过,中国的AI人才主要集中在应用层,根据中科科界的数据,其占比达到54.3%,而基础层的人才存量较低,仅有17.1%。

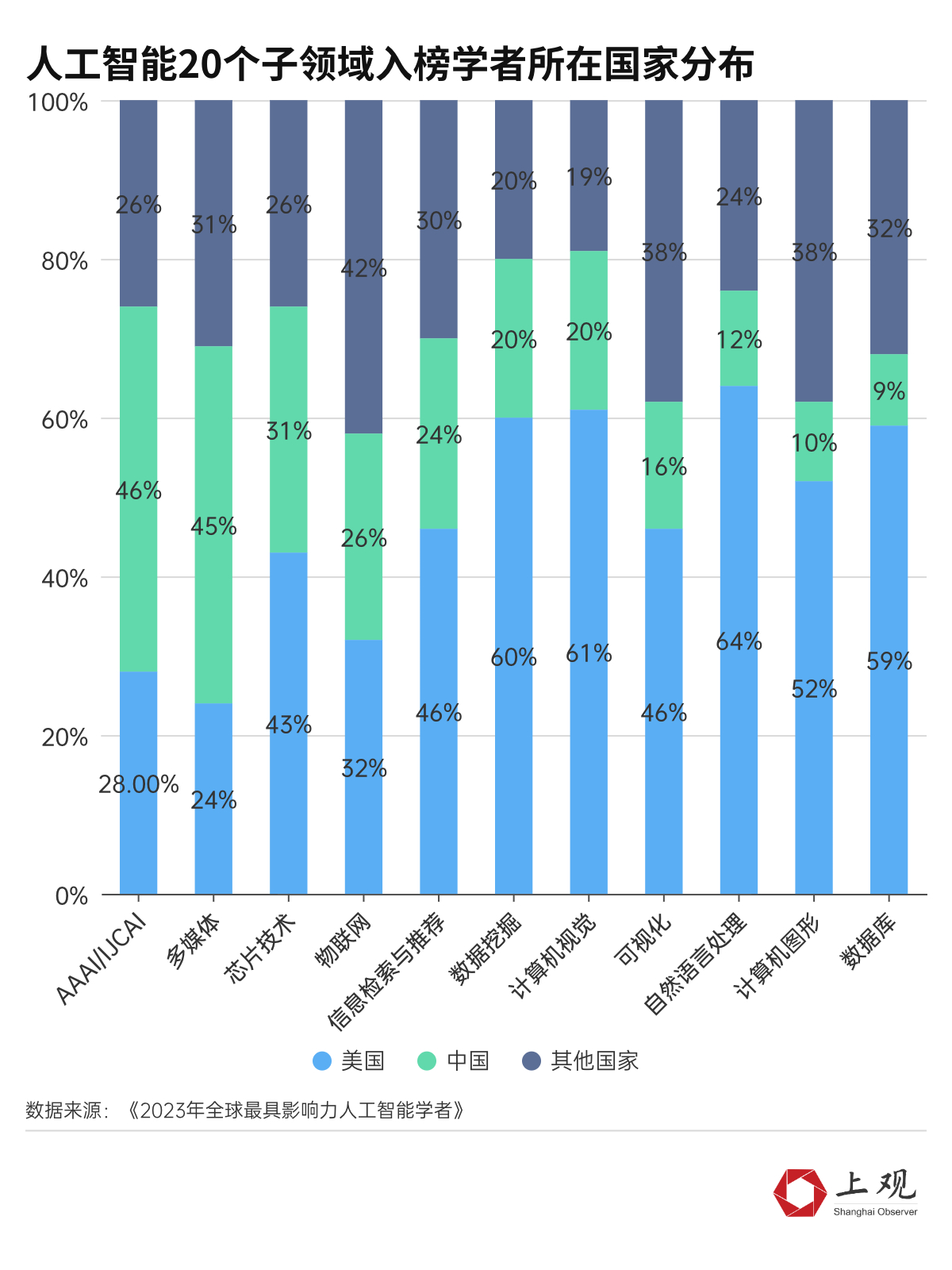

而清华大学AMiner团队发布的《2023年全球最具影响力人工智能学者》表明,在2023年全球AI学者中最具影响力的2000人次中,美国入选人数最多,共有1079人次,占全球54.0%;其次是中国,共有280人次入选,美国学者数量是中国的近4倍。

从这些学者的细化领域来看,在国际顶级人工智能学术会议AAAI与IJCAI中,中国入榜的人才数量超过美国,全球领先。而在物联网、数据挖掘、自然语言处理等9个子领域中,中国入榜的人才数量均低于美国。

值得注意的是,国内AI人才还存在流失的问题。

根据《全球AI人才追踪2.0》,虽然中国培养了全球最多的顶尖AI人才,但他们在中国取得本科学位后,只有51.35%的人选择留在中国深造。最终留在中国工作的更少,只剩下三成。

国内AI人才缺口将达400万

国家与国家之间在竞争,中国的城市之间也在“抢人”。

根据麦肯锡公司此前发布的报告,2030年中国的AI人才缺口可能多达400万人——预计届时中国对熟练AI专业人员的需求将增至2022年的6倍,达到600万,但人才供应量仅能达到200万。

从目前来看,AI人才的区域集中度还是比较明显的。

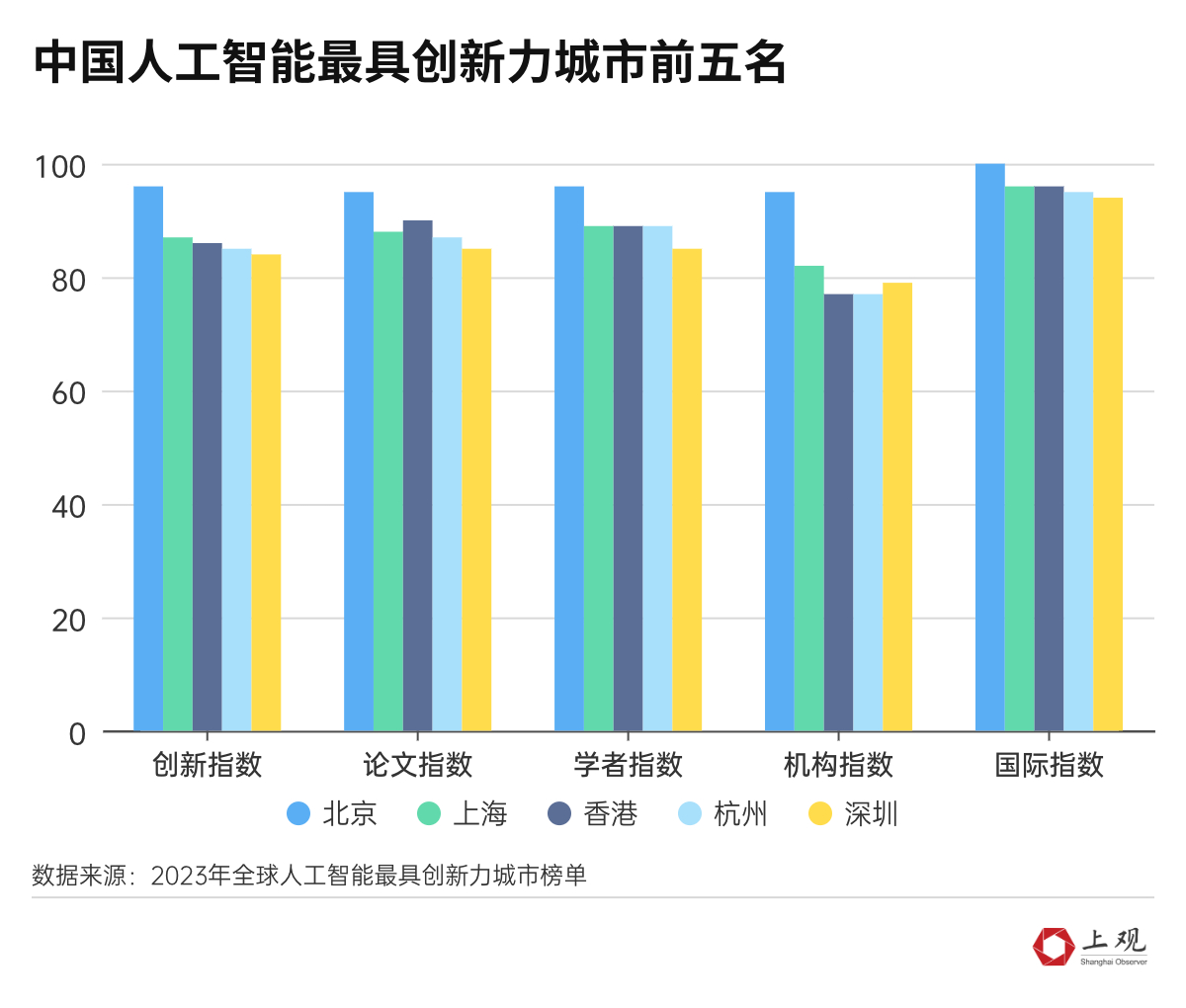

根据2023年全球人工智能最具创新力城市榜单,北京和上海是国内唯二进入全球排名前十的城市。

北京与AI相关的机构数量较多,达到130个,有超过1.5万名相关学者,因此在AMiner榜单中论文指数、学者指数、机构指数都较高,排名为全国第一、世界第二,仅次于美国湾区。

上海则排在全国第二、世界第八,虽然仅有39个相关机构、4525名相关学者,但其创新指数、论文指数并不低,竞争力强。

北京与上海也是中国AI产业的中心,根据猎聘大数据研究院发布的数据,在AIGC、训练模型、对话机器人等AI新领域,北京与上海都是人才需求量最大的,新发职位数量占比之和都超过30%。

其中,上海对AIGC的需求较大,新发职位占比达到总量的23.51%。

根据《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》,到2025年,上海人工智能规上产业规模将达到4000亿元,人才规模将达到30万人。

随着人工智能进入大模型阶段,除了京沪外,深圳、广州、合肥等多个城市围绕人工智能发展和建设,都相继印发了政策文件,发力抢占新一代人工智能创新发展高地。

可以想象,未来,国内各地对AI人才的争夺,也将进入更加激烈的阶段。

大学培养“六边形战士”

除了政府和企业外,大学也通过加大育人投入的方式,加入这场对AI人才的抢夺之中。

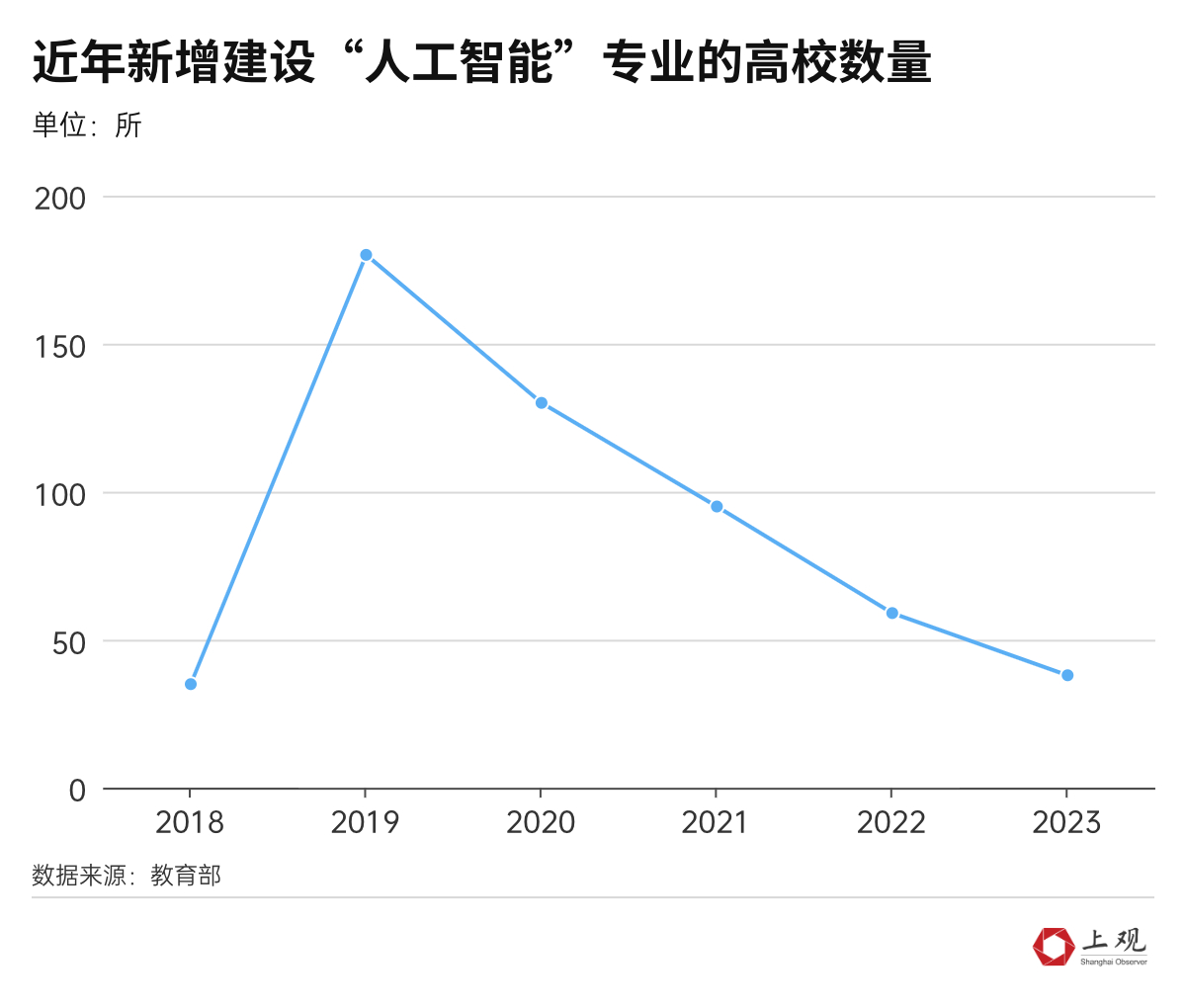

根据教育部历年发布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》,国内高校的人工智能专业设置近年进入了发展“快车道”。2020年,新增备案数量最多的本科专业就是人工智能。这两年虽然有所趋缓,但仍然占据新增备案数量的前几名。

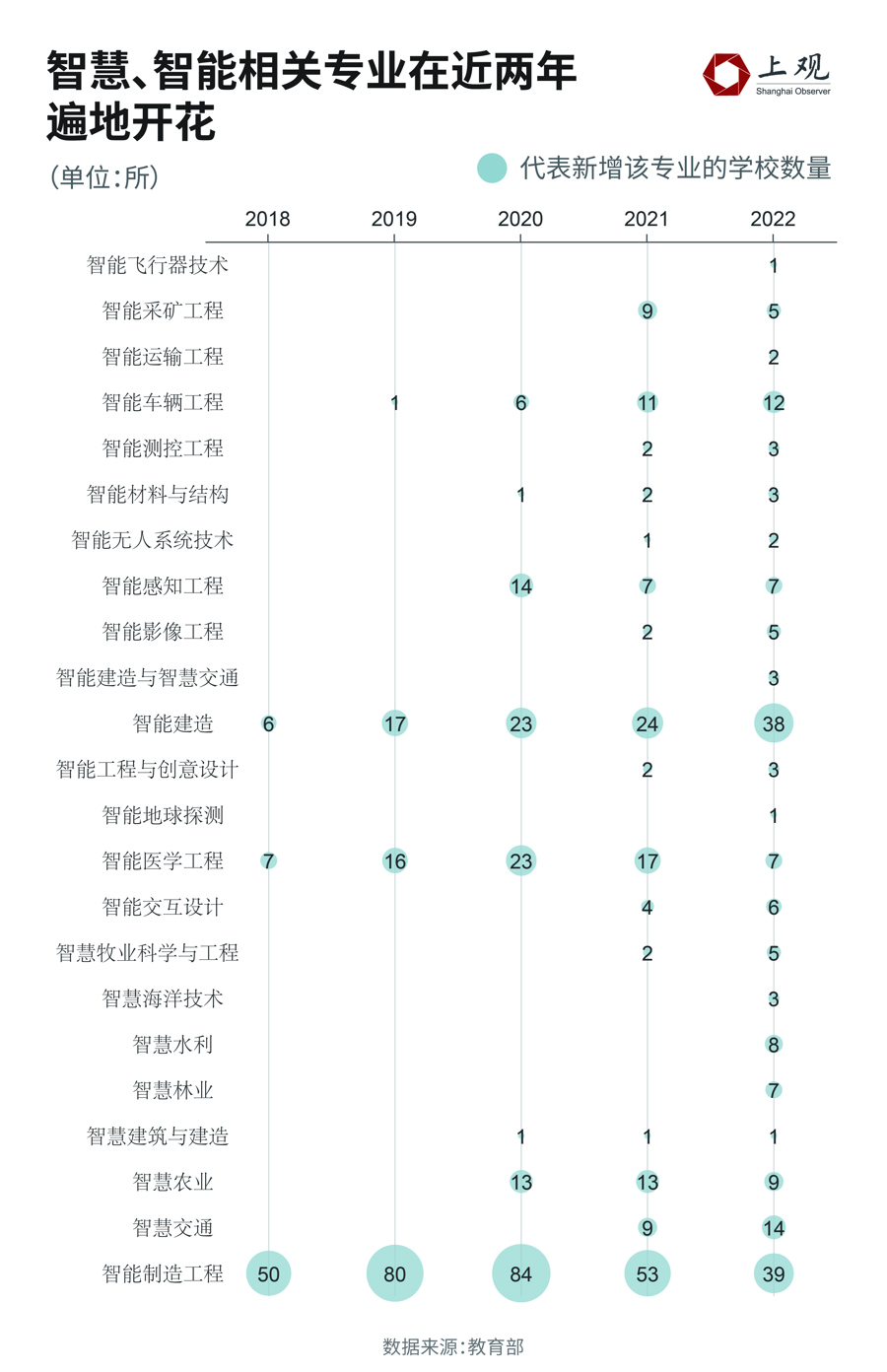

除了人工智能专业,各个高校还衍生出包括“智能水利”、“智能林业”、“智能飞行器技术”等新兴专业。

如今,AI专业已经“卷”到第三阶段,即人工智能与经济学、哲学等社科、人文类专业结合。

复旦大学最新的双学位项目,就是将英语、翻译、俄语、德语与计算机科学技术相结合;上海交通大学的人工智能研究院,则设有人工智能治理与法律研究中心,致力于科技创新与制度创新的相辅相成。而在大洋彼岸,斯坦福大学的人工智能研究院,汇集了全校7个学院的不同专业。

人工智能教育正在融合更多的社会、人文学科,包括心理学、社会学、伦理学等,致力培养“六边形战士”。

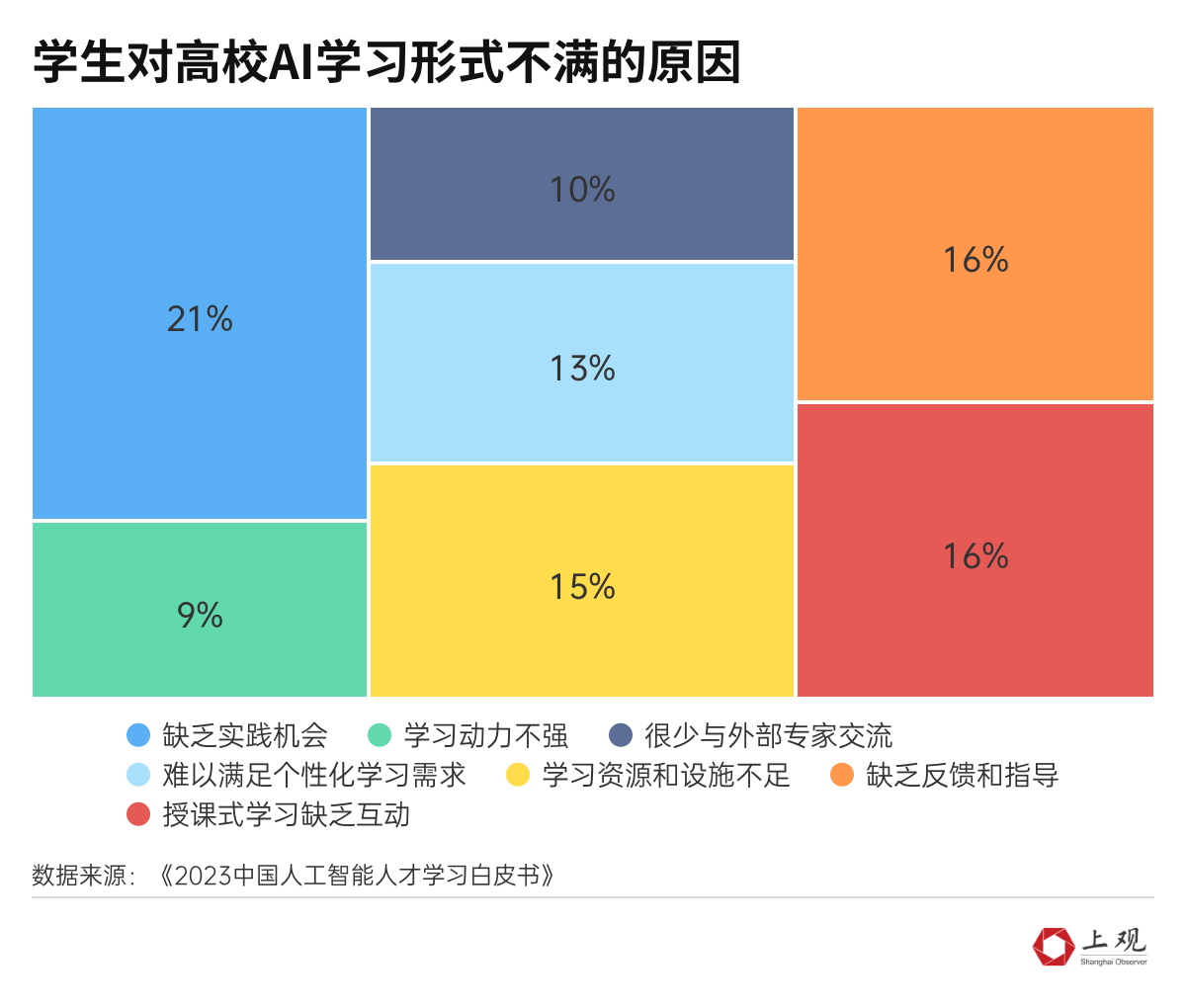

值得注意的是,从整体水平来看,目前国内AI教育与产业仍存在一些“脱钩”。

根据《2023中国人工智能人才学习白皮书》的调查,有接近一半的受访学生表示,高校教育缺乏专业实战能力,达到85%的受访教师认为,高校AI教育缺乏落地实战机会,导致学生就业竞争力较低。

也有美国学者敏锐地指出,中国大学AI人才的培养方向,主要致力于关于人工智能在工业和制造业中的应用,而不是技术更底层的生成式人工智能。

没有人能确定,什么样的方向将赢得这场人才战争的胜利。但恐怕也没有人会否认,人工智能对于下一代技术的重要性与日俱增。着眼未来,这是一场谁也不想输的战争。

(实习生 许涵毅对本文有贡献)

栏目主编:尤莼洁

本文作者:连俊翔