1952年,为了连通包头和兰州两大新兴工业城市,中国决定修建一条连接包头和兰州的铁路,名为包兰铁路。包兰铁路不仅承担着沟通华北和西北的作用,也是经过宁夏的第一条铁路。

经政务院批准,1952年,铁道部开始对包兰铁路进行勘察设计。

然而,经过踏勘后,铁路建设者才发现,这条铁路要想建成,只有选择从宁夏中卫沙坡头经过。

宁夏中卫沙坡头,位于中国第四大沙漠——腾格里沙漠的东南缘。这里分布着大片高大的流动沙丘,常常飞沙走石,环境极为恶劣。

当时世界上虽然已经有国家修筑过沙漠铁路,但都只是把路基建在沙漠外围的平坦地段。在流动沙丘上,有建成铁路的希望吗?

负责包兰铁路沙坡头段勘察选线工作的,是铁道部设计局西北设计分局的地质工程师赵性存。

在一次勘察途中,赵性存和同事们竟发现一座庙宇屹立在茫茫沙海之中。

李肖伦

中铁第一勘察设计院 副总工程师

一了解这个庙是清朝所建,已经100多年了,基本完好。这个庙位于背风侧,当时对技术人员的启发也非常大。那个线路如果选在一个合适的位置,对迎风侧采取一定的固沙阻沙措施,是不是也能让线路安全通过呢?

赵性存所见到的古庙,名叫茶房庙。他思索着,如果将沙坡头的铁路线规划在茶房庙附近的延长线上,应当有建成铁路的希望。

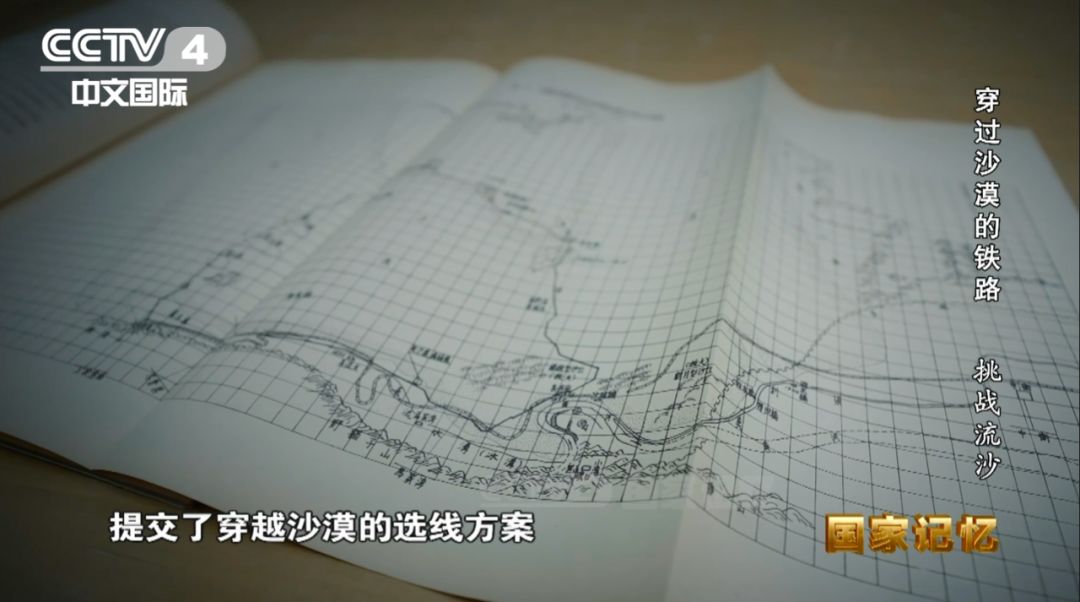

于是,他和同事们在经过充分调查、反复研究和讨论后,提交了穿越沙漠的选线方案。

要在沙漠上修建铁路,无疑是个大胆的举动。但包兰铁路的建成,既能快速推动西北地区工业发展,又能开启新中国建设沙漠铁路的先河,意义深远!于是,在铁道部组织专家鉴定后,铁道部部长滕代远批准采用穿越沙漠的这个方案。

而要做出沙漠路基的设计方案,还得先进行一段时间的科学研究工作。

赵性存他们接下来的工作,是要在沙坡头驻扎下来,进行一段时间的观测,摸清楚流沙的运动规律。

那时候的沙坡头,是一个令当地百姓闻之色变的地带。民间流传着一句谚语,“上了沙坡头,白骨无人收,脚踩阎王砭,性命交给天。”

就是在这种恶劣的环境中,赵性存和同事们开始了风向、风速等气象观测。

赵伟民

赵性存之子

他们长期就在那个地方蹲着测风速、降雨量,那个不是一天两天的,要长期积累的资料,就是每天这么坚持积累下来的。

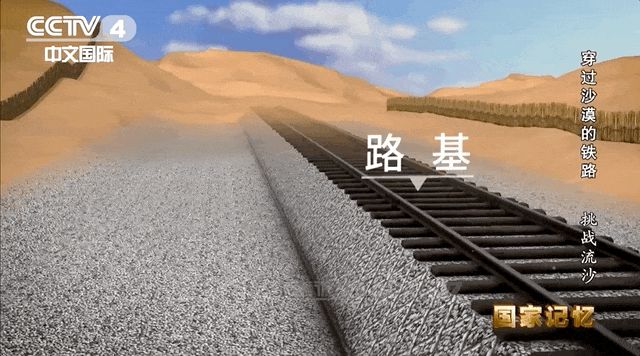

经过观测和分析,他们得出结论,在沙子上建路基,产生的沉降问题和普通的土质并不会有太大差别。最令人担忧的,是路基很容易遭到风沙破坏。

为了加快攻克这一世界性难题,铁道部将铁道科学研究院的研究员翁元庆派到沙坡头,主持路基防沙设计工作。

翁元庆提议,先在沙坡头设计修筑一段450米长的试验路基,并做出了一份翔实的路基防沙设计方案:用鹅卵石铺成一个个小格子,将路基两侧的边坡固定起来。为了防止流沙堆积在铁轨上,他们还在两侧设计了平台和防沙栅栏。将多种方式结合起来,避免路基被风沙侵蚀和淹埋。

1955年5月,凝心聚力奋战3个月后,450米长的试验路基顺利竣工。

试验路基的建成,初步证明了流动沙漠并不是修建铁路的禁区。这给了铁路建设者和中卫人民极大的鼓舞。

在铁路正式修建时,他们又会碰到哪些难题?一场与流沙的持久战役才刚刚开始……

来源:CCTV国家记忆

栏目主编:秦红

文字编辑:李林蔚

本文作者:CCTV国家记忆

题图来源:新华社

图片编辑:雍凯