上世纪二三十年代,在中国革命进入低潮、中华民族处于救亡图存的关键时期,以上海为中心的中国左翼文化运动影响波及全国乃至海外,在打破国民党文化“围剿”、传播进步思想、促进抗日救亡运动、推进中国近代思想发展中留下了深刻印记。

「人才汇集中心」

近代以来,上海因独特的地理环境和政治、经济、社会、文化等各方面综合优势,迅速成为中西文化交锋融合的前沿地带以及革命文化人士的重要聚集地。1927年,随着中共中央机关迁回上海,大量革命青年和进步知识分子从全国各地陆续汇聚上海。

比如,茅盾、郭沫若、潘汉年、钱杏邨、孟超、阳翰笙、李一氓等从革命前线周转来到上海,鲁迅、冯雪峰、柔石等从其他城市辗转而来,夏衍、朱镜我、冯乃超等从日本留学归来。

上海特殊的政治、文化环境,为这些人的生活、创作提供了相对便利的社会条件和文化氛围。他们以上海为中心,发起“革命文学”论争,组建左翼文化团体,创作左翼作品,推动左翼文化运动蓬勃发展。

伴随左翼文化运动兴起,大批进步知识分子和文艺青年逐渐成长为富有才能的、坚定的革命战士。不少人在全民族抗战爆发后奔向延安,其他许多人则坚持在国统区或沦陷区进行不懈的斗争。

「组织领导中心」

我们党对左翼文化运动的领导,重在组织引领和思想引领。

1929年10月,中共中央成立文化工作委员会(简称中央文委)。中央文委在平息“革命文学”论争的基础上,推动中国左翼作家联盟(左联)在上海成立;其后,又相继在哲学社会科学、美术、戏剧、世界语、新闻、教育、电影、音乐等各条战线成立左翼文化团体。为凝聚斗争力量,中国左翼文化总同盟(简称中国文总)于1930年10月成立。

在中央文委、中国文总的领导下,左联、社联、剧联等一些大的左翼文化团体还在北平、天津、南京、青岛、广州、哈尔滨等城市以及日本东京等地设立分盟或进行活动。

1930年夏,北平普罗文化运动大同盟的代表参加在上海召开的全国苏维埃代表大会准备会议,会后被鲁迅约见。这些代表从上海返回时,带回左联、社联等左翼团体的纲领和工作大纲,作为推进下一步工作的参考和遵循。9月,经过周密准备,北方左翼作家联盟召开成立大会,由段雪笙、潘谟华等人组成第一届执委会。其后,北方左联抽出大批骨干,成立北平社会科学、美术、教育、戏剧、世界语、音乐等左翼文化团体。

1933年初,中共党员温健公回到广州,带回关于扩大进步文化团体、开展抗日救亡活动的精神。三四月间,中国文总广州分盟成立,何干之任书记,下有左联广州分盟、社联广州分盟、剧联广州分盟。

「知识传播中心」

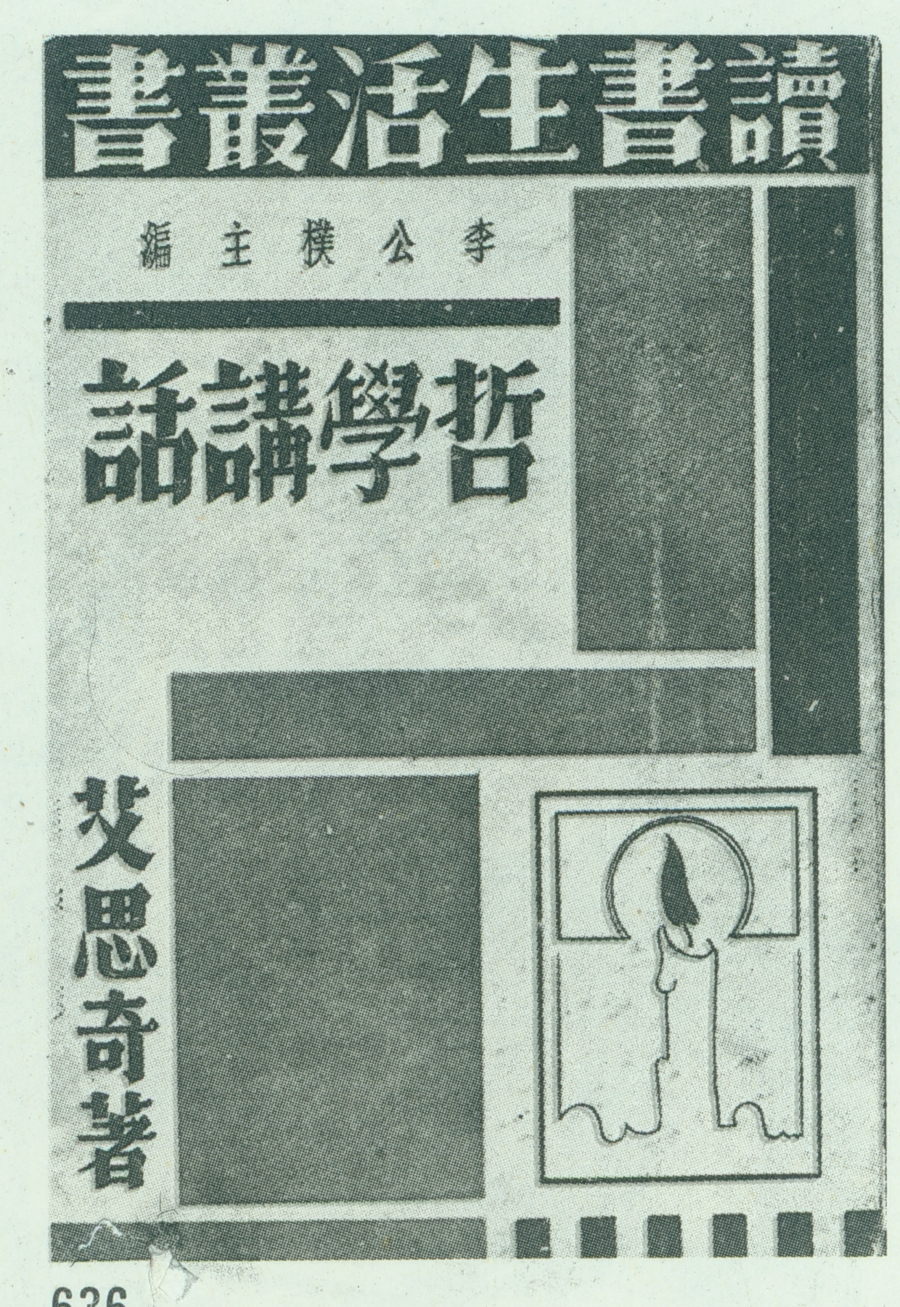

这一时期,左翼社会科学工作者是传播普及马克思主义的主力军。《资本论》第一卷以及《反杜林论》《政治经济学批判》《唯物主义与经验批判主义》等马克思主义经典著作的第一个全译本出版,让马克思主义的辩证唯物论得到广泛接受;艾思奇为《读书生活》杂志撰写的文章于1936年结集为《哲学讲话》出版,不久更名为《大众哲学》再版,1936年至1948年间共发行上百万册,被誉为“青年认识世界的一盏明灯”。

为启发民众觉悟,上海左翼文化工作者还提出文艺大众化口号,走向工厂、乡村,深入工农群众,宣传革命思想。左翼作家通过创办通俗刊物、创作民谣歌谣、组织读报班、建立工人夜校等方式,为普通大众补习文化;左翼戏剧工作者推动戏剧大众化实践,举办工人蓝衣社、艺术供应社,使戏剧以新颖的方式走上街头、走入民众生活。

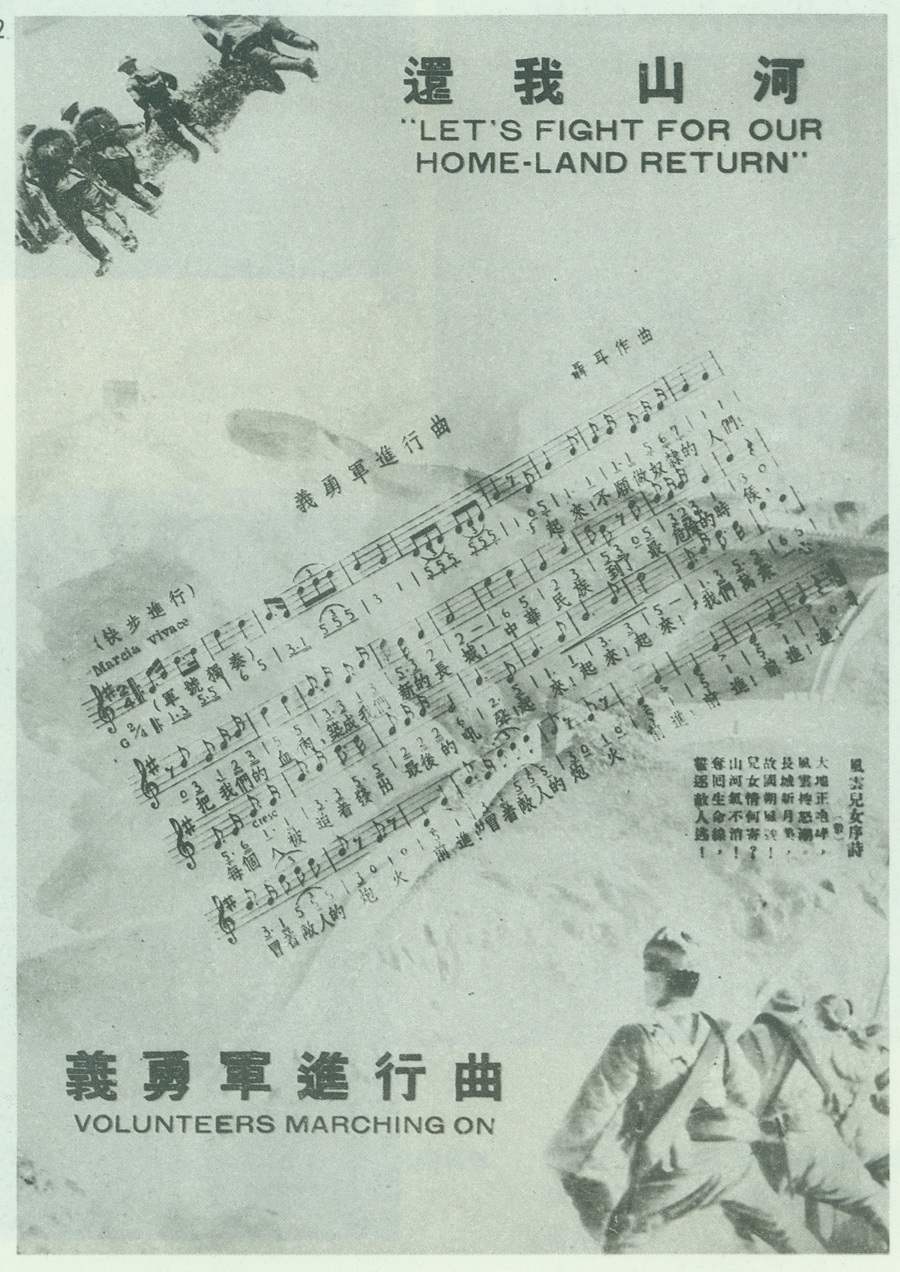

其中,陈鲤庭的独幕剧《放下你的鞭子》常演不衰,成为抗战期间演出次数最多、影响最大的街头剧;《渔光曲》《风云儿女》等左翼电影将劳苦大众作为主人公展现在影片中,形象地诠释了中国民众奋起抗争的力量;田汉、聂耳创作的《毕业歌》《义勇军进行曲》飞入千家万户,对动员人民奋起抗战起了巨大作用。

「创作出版中心」

上海是中国近现代出版印刷中心,大量具有鲜明时代性、思想性和艺术性的左翼文化作品在此创作、出版、发行,进而风靡全国。

在左翼文艺创作方面,鲁迅爱憎分明、蕴含强烈的战斗性和思想性的杂文以及倾心栽培的新兴木刻艺术,至今仍散发着激荡人心的魅力;茅盾的小说《子夜》、艾青的诗歌《大堰河——我的保姆》、夏衍的报告文学《包身工》、赵家璧主编的大型文学作品选集《中国新文学大系》等,在上海创作、出版或演出后引发强烈社会影响。

在哲学社会科学创作方面,杨贤江的《新教育大纲》、李达的《社会学大纲》、沈志远的《新经济学大纲》《现代哲学的基本问题》、何干之的《近代中国启蒙运动史》、钱俊瑞的《中国经济问题讲话》等,都在上海出版。

其中,李达的《社会学大纲》是一部系统阐述历史唯物史观和科学社会主义的专著。毛泽东收到后读过很多遍,称之为“中国人自己写的第一本马克思主义的哲学教科书”,并对其中的唯物辩证法等篇章至少批读了两遍,写下3000多字的批注。

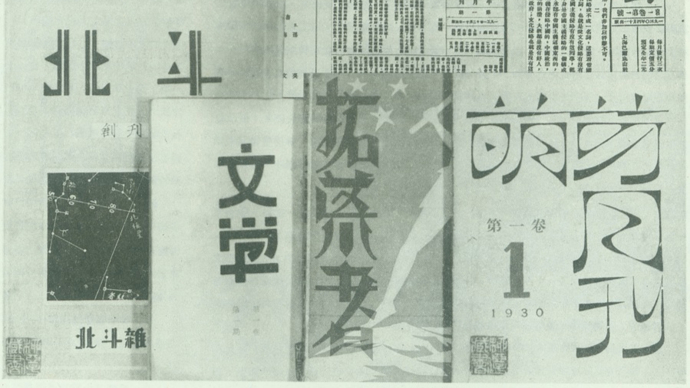

左翼文化工作者还在上海创办了大量进步期刊,如《太阳月刊》《创造月刊》《奔流》《萌芽》《拓荒者》《文学月报》《海燕》《世界知识》《妇女生活》等,在传播进步思想、启发革命觉悟上发挥了积极作用。

邹韬奋等在《生活》周刊社基础上成立的生活书店发展迅速,至全民族抗战爆发前拥有邮购户6万多户,全国各地有300多个代销处,出版的杂志有29种、图书有1000多种。

钱俊瑞、徐雪寒等人创立的新知书店,自1935年创建后直至1937年八一三淞沪抗战爆发,共出版20多种研究阐释马克思主义政治经济学、社会科学方面的书刊,包括中国农村经济研究会主编的《中国农村》月刊、叶籁士主编的《语文》月刊、薛暮桥著的《中国农村社会性质论战》等。

总之,以文化人,更能凝结心灵;以艺通心,更易沟通世界。上海是中国共产党的诞生地、初心始发地、伟大建党精神孕育地,是中国左翼文化运动的发轫地。新形势下,我们要深入系统做好红色文化资源挖掘和保护利用工作,高水平推进“党的诞生地”红色文化传承弘扬工程。

(作者:中共上海市委党史研究室研究二处副处长 陈彩琴)

栏目主编:龚丹韵

文字编辑:夏斌

本文作者:陈彩琴

图片来源:作者提供

图片编辑:邵竞