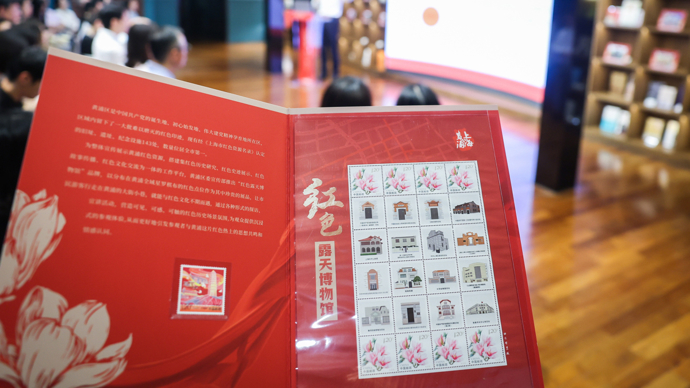

今年5月到7月,“光荣之城”2024上海红色文化季火热举行,其中仅“红色印记”上海城市红色寻访活动就吸引了数万名市民参与,打卡手册一度一册难求。这也是近年来上海在全社会营造传承光荣传统浓厚氛围,赓续红色血脉、打造红色文化品牌的一次最新实践。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“深化文化体制机制改革”重大任务,其中对“优化文化服务和文化产品供给体制”提出了具体要求。上海是中国共产党诞生地、初心始发地和伟大建党精神孕育地,红色资源丰富,承载着闪亮的红色记忆,凝结着鲜活的红色价值。新时代新征程,上海在以中国式现代化推进民族复兴、强国建设中承担着重大历史使命。伟大事业需要伟大精神,更深度挖掘保护利用红色资源,从中汲取精神伟力,在进一步全面深化改革、推进中国式现代化进程中创造新辉煌,成为更好打造上海这座“光荣之城”城市软实力的重要任务。为此,需要健全红色资源保护利用体制机制,传承好“光荣之城”红色基因。

一、健全红色资源协同治理机制

2024年4月,上海市委书记陈吉宁在对红色文化传承弘扬工作进行调研时指出,要构建红色遗址、革命文物、纪念设施、档案文献等联动保护利用格局。8月,他再次就红色文化传承弘扬工作进行专题调研,强调要加快构建红色资源保护利用大联动格局,让红色景点连点成线、连线成面。

加快构建红色资源保护利用大联动格局,需要加强资源协同、加大治理合力,深入挖掘和整理红色文化资源,赓续红色血脉。为此,要统筹整合红色资源,统筹安排,打破地域、部门壁垒,推进各区之间以及各区内部红色资源的整体联动,切实增强红色文化资源保护利用的针对性、系统性和整体性。紧扣“党的诞生地”红色文化传承弘扬工程,建立整体性保护和统一性监管机制,加大治理合力。此外,要加强红色场馆之间的联动,如建立“红色场馆共同体”,同步迭代更新红色资源服务产品供给机制,力求实现不同场馆的展列方式、展列内容各具特色,给受众以“差异化”体验,避免 “同质化”的参观感受。

二、健全推进红色资源数字化发展机制

数字技术发展拓展了红色文化阵地、红色文化传播途径。要加快推进数字科技与红色文化的深度融合,探究红色数字动漫、红色数字影视等新形式,重塑红色文化生产传播方式,提升红色文化鲜活力、感染力、亲和力。目前上海在这方面已有不少有益的尝试,例如,在全国率先建设红色文化资源信息应用平台“红途”,上海图书馆建设“上海市红色资源联合目录数据库”,中共一大纪念馆推出“数字一大元宇宙”等。

今后,需要进一步借助AR/VR等数字技术,打造一批具有较强互动性、沉浸式体验的红色文化样本。运用大数据、人工智能等数字技术,借助数字集成技术创新赋能,升级文化体验设备,提升红色文化体验效果,增强红色资源的立体化展示,创新红色文化产品形式。通过融合三维立体投影、特效动画等技术,创造沉浸式、互动式、体验式的红色文化体验模式等。

三、健全志愿者服务机制

目前已公布的《上海市红色资源名录(第一批)》主要覆盖新民主主义革命时期本市的红色资源,对于社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、中国特色社会主义新时代三个历史时期的红色资源还需进一步完整梳理和认定。而红色资源调查认定等工作具有较强的专业性和综合性,需要大量党史、文物考古、古建筑等专业人员支持和参与。除了专职人员外,需要进一步挖掘志愿者资源,积极推进和鼓励学校、机关、企事业单位、社会力量参与,建立志愿者常态化服务机制。比如,邀请老党员、老战士、英雄模范、党史专家、考古专家等定期开展服务基层活动,尤其是定期培育青少年志愿者,为基层场馆更好地配备资源力量。同时,针对不同受众采取不同的话语方式进行讲解。比如,针对老年人群体,采用老年人喜好的方式,增加历史感、浸润感;针对青少年群体,采用青少年喜好的方式,增加时代感、亲近感。

(作者分别为中国浦东干部学院教学研究部副主任、教授,上海开放大学信息安全与社会管理创新实验室实习研究员)

栏目主编:王珍

文字编辑:王珍

本文作者:王永杰 周怡辰

题图来源:解放日报记者 海沙尔 摄

图片编辑:邵竞

编辑邮箱:shhgcsxh@163.com