【编者按】

当我们讨论灿若繁星的中华文明,G310、G215、G104,这三条连通东西、纵贯南北的国道线远不足以举其大、及其深。但行路间,仍可见一幅恢弘壮美的历史画卷铺展开来——

良渚、二里头、殷墟,实证中华文明五千年;秦月汉关人不见,莫高窟、榆林窟、龙门石窟的造像壁画历千年而不朽;从西安到玉门关,从杭州到泉州港,“陆上丝绸之路”和“海上丝绸之路”交相辉映,展现中华文化自古以来开放的姿态、包容的胸怀。

今年7月至8月,解放日报“信仰之路Ⅱ·大国之道”报道组沿310、215、104三条国道路线,探寻中国历史文化传承保护和中华文明探源工程成果。古人用脚步丈量的土地,正在今人脚下跑出新的速度与风景。

“见人、见物、见生活”,“留形、留魂、留乡愁”。

这是记者在泉州花巷一栋闽南风格传统建筑里见到的一副对联,采访那天,泉州古城保护提升图片展正在此展出。走一走附近的大街小巷就不难发现,这幅对联很准确地概括了泉州古城改造的效果。

今天,在总面积6.41平方公里的泉州古城里,仍生活约20万原住民,此外还有历史文化街区 4个、世界文化遗产8处,各级文保单位59处。通过微更新的方式,古城里“万井烟景”的人间烟火,正在当代重现。

复原传统风貌

金鱼巷东起于中山中路,西接许厝埕,全长约230米。

记者跟着泉州市古城保护发展指挥部建设组副组长王顺福走在巷子里,每走几步就得停一下,听他揭秘一处街巷改造的细节。

比如脚下正踩着的石板路。“我们没有采用新石材,而是选择了从拆迁工地上收来的旧石板,更有厚重感和年代感。”王顺福提醒记者看,石板路上的下水道孔,被设计成了金鱼的形状,别具一格。

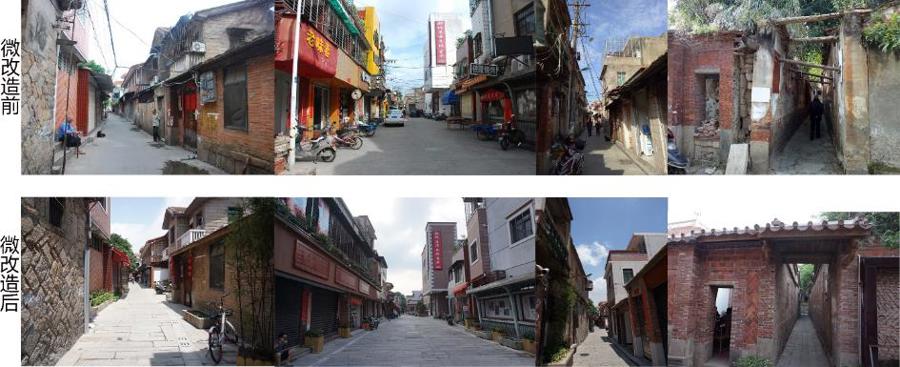

金鱼巷微改造前后对比图

金鱼巷微改造前后对比图

再往前走几步,一处破败的墙壁很吸睛。这是一片被保留下来的出砖入石老墙,块石与红砖混合堆砌,当地人称之为“金包银”,是闽南地区传统建筑特有的砌墙方式。再仔细看,缠绕在破壁的绿榕也得以保留,这是当地居民童年的记忆。

很难想象,过去的金鱼巷沿街狭小杂乱,几乎没有可以停留的空间,如今,游客一步一停,周遭有太多可回味的细节,其中不少元素是通过调研街巷的建筑与人文历史,多次走访原住民后改造保留下的。

巷子里的传统风格建筑

巷子里的传统风格建筑

“2015年,泉州开始新一轮较大规模的古城整治,但我们舍弃了以往大拆大建的做法,而是采取微整治微更新的方式。”王顺福解释说,主要是完善基础设施,修整建筑立面,拆除部分不和谐或乱搭建的建筑,把空间腾出来做街头公园、休闲空间等配套设施。

如今走在泉州古城街巷里,很容易看到各种精美传统的红砖、花砖、砖雕、灰塑,这是清理建筑立面后的结果。“很多老建筑表面之前都有违章搭盖,清理之前,甚至周围居民都不知道里面藏着这些宝贝。”王顺福说。

在主干道中山路上,经过综合保护提升后,人们可以直观感受20世纪二三十年代中山路的风貌。“不能说一模一样,但我们尽量采取原材料、原工艺,力求原汁原味。”

更多的秘密,藏在地底。

曾经,古城街巷里到处密密麻麻的管线,挂在半空像“蜘蛛网”,为了让管线下地,相关部门动足了脑筋。特别是,很多巷子非常细窄,最窄处只有70厘米,各种管线无法直接横排在地下,于是创新线网排列方式,采取“井中井,盖中盖”的双层竖排方式,螺蛳壳里做道场。

今天,泉州古城街道的肌理、走向、格局,和千年前几乎没有太大出入。

留住生活业态

走进金鱼巷一家小店,销售的是用闽南民居红砖为材料制作的各类工艺品,店主就是创作者,坐在店门口详细介绍创作经历;花巷一座透天厝,设计师重新描画闽南特色“滴水兽”,将昔日的排水构件变成文创灯罩。

走在泉州古城街巷,记者发现,这里见不到其他景区标配的“油炸大鱿鱼、旋风薯塔、长沙臭豆腐”,反而很有逛头。

“我们不希望看到千篇一律的东西,而是要能看到当地特色和生活气息。”王顺福告诉记者,金鱼巷、花巷等售卖的都是本地特色产品,既有新意,又有日常感,现在相关部门还在扶持鼓励泉州老字号在老城区开分店,做出特色来。

这种业态的整体性把控是如何做到的?

原来,针对街巷中业主无力修缮的闲置危房,泉州采用“以修代租”的方式进行盘活改造,通过将修缮资金作为房租租金的方式,将业主空置的危房由“古城办”代为修缮。在产权不变的前提下,在巷子里植入合适的业态功能,老建筑得以恢复活力。

金鱼巷内的咖啡馆

金鱼巷内的咖啡馆

这些鲜活的业态,既有培育咖啡人才的孵化基地,也有展示古城文化的青年创客文化空间,还有为居民和游客提供公益演出的“古城南音阁”等等。

有了平台和空间,越来越多的年轻人开始回流到古城。在巷子里,一些年轻人租下店铺,售卖自己设计研发的文创产品,租金也有优惠,采取“1+3”模式,即首月免费,后三个月低租金。

更难能可贵的是,老居民仍在巷子里生活,居民生活所需的业态仍旧保留。在金鱼巷的巷子口,有一家开了几十年的理发店,至今仍在为生活在巷子里的居民提供理发服务。

金鱼巷里原住民的生活

金鱼巷里原住民的生活

“我们这里还有一家茶店,是当地一位老人家开的,其实如果租给别人,租金可能比他自己卖茶叶赚得更多,但老人家仍然选择留下经营这家老店,原住民对巷子是有感情的。”王顺福说。

走在巷子里,不仅可以看到拿着相机拍照打卡的游客,更可以看到街头邻里的老居民聊家常的场景。柴米油盐、家长里短、烟火人情,都在。

栏目主编:简工博

本文作者:顾杰