在中国现当代文学史和出版史上,丁景唐是公认的将鲁迅、邹韬奋、巴金、赵家璧等与1980年代的文学圈和出版界接续起来的里程碑式的人物。由复旦大学出版社出版的《丁景唐研究丛书三种》新书首发座谈会近日在上海图书馆举办,让读者进一步走近、了解这位出版界的“全能大家”。“尤为重要的是,丁景唐的一生及其文学创作,始终与他深沉的爱国情怀紧密相连。”复旦大学出版社人文编辑部主任陈军说。

首发座谈会现场

首发座谈会现场

丁景唐出生于1920年,1938年加入中国共产党,在上海地下党“学委”系统领导学生宣传调研工作。他毕业于光华大学中文系,曾参加编辑《蜜蜂》《小说月报》《译作文丛》《文坛月报》等刊物。作为一名出版家,丁景唐主持影印上世纪30年代赵家璧主编的《中国新文学大系(1917-1927)》,后又主持编纂《中国新文学大系(1927-1937)》第二辑,并任第三(1937—1949)、第四辑(1949—1976)顾问和第四辑《资料·索引》卷主编。《中国新文学大系(1927—1937)》获得学界高度评价,获第六届中国图书奖一等奖。丁景唐为这一“世纪工程”定下的收录原初版本等原则,指导编选并请名人做序,影响深远,堪为成功之基础。

作为一名文史学者,丁景唐年轻时留意左联史料,搜集鲁迅、瞿秋白著作甚勤,上世纪五六十年代,他策划影印创造社和“左联”“文总”时代的文艺刊物共四五十种,惠泽后人。他面对星星点点的史实,钩稽史料,编著有《瞿秋白研究文选》《学习鲁迅作品的札记》《鲁迅和瞿秋白合作的杂文及其他》《诗人殷夫的生平及其作品》《左联五烈士研究资料编目》等。

“景唐先生对瞿秋白与鲁迅的研究,以及他在上世纪60年代编纂的目录,尤其是他对20世纪30年代左联期刊的重印工作,具有非凡的意义。若非他当年的精心编纂与保存,这些期刊或许早已遗失无踪。他的这些努力,为我们后来搜集与积累革命文艺资料奠定了坚实的基础,起到了至关重要的作用。”复旦大学资深教授陈思和说。

在出版家和学者这两个身份之外,丁景唐也曾是一个怀有文学梦的青年,青年时期的他喜欢文学,积极从事文艺创作,更钟情于编辑文艺刊物,但由于投入救国运动,他的文学梦并没有那么圆满地实现,他在20世纪40年代创作的大量诗文没有引起新文学史研究者的关注。

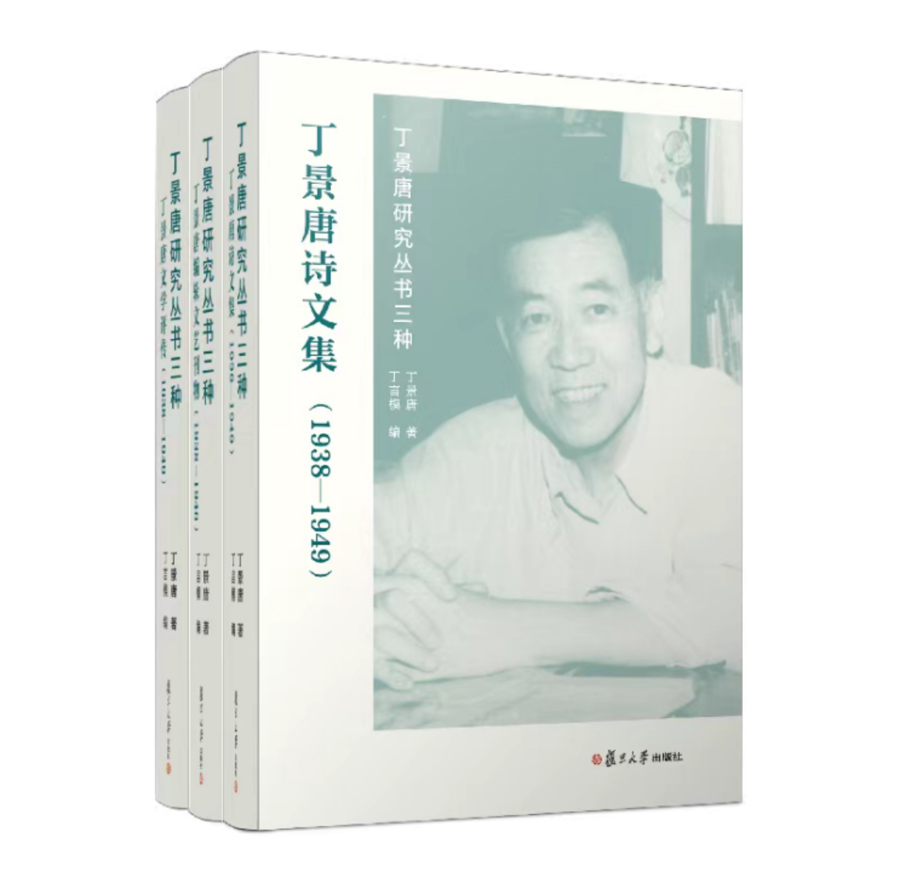

《丁景唐研究丛书三种》包括《丁景唐诗文集》《丁景唐编辑文艺刊物》《丁景唐文学评传》三册,前两册分别从文学创作、期刊出版角度,整理丁景唐的著作文章,尤其是前者,填补了对丁景唐前半生文学创作方面研究整理的空白;第三册在前两册文献整理基础上对丁景唐的文学创作、编辑历程进行了系统评述。“景唐先生哲嗣丁言模发掘大量不为人知的丁先生早期诗文作品,并将这些作品搜集编册,在细读文本的基础上,考证辨析,写导读,做注释,补材料,添附录。” 陈思和说。

《丁景唐研究丛书三种》

《丁景唐研究丛书三种》

上海市新闻出版局原局长孙颙表示,这套丛书掀开了丁景唐早年鲜为人知的人生篇章,“我们得以领略景唐先生青年时期丰沛的诗才,洞悉他初涉文坛时在出版、编辑及治学领域的辛勤耕耘,更能了解到他与众多文化名人并肩作战,于黑暗年代中闪耀个人光芒、传递希望与力量的行举。”

丁言模向上海图书馆赠送新书

丁言模向上海图书馆赠送新书

上海韬奋纪念馆(中国近现代新闻出版博物馆)与丁景唐渊源颇深,他一直关心支持新闻出版博物馆筹建工作,不仅献计献策,还将自己珍藏的国人编纂的第一部大型英汉双解字典──商务印书馆1902版《商务书馆华英音韵字典集成》等书籍及一些老照片等无偿捐赠给该馆。新书座谈会上,丁言模向上海韬奋纪念馆捐赠了皮面《海上述林》两卷初版本。“鲁迅编辑的瞿秋白译文集——皮面《海上述林》两卷初版本,是我家的传家宝,见证了我父亲长期研究鲁迅和左翼文艺运动史的严谨治学精神。他大半辈子从事出版编辑工作,捐赠给中国近现代新闻出版博物馆是这套书的最好归宿。”丁言模说。

本文作者:施晨露

图片来源:主办方提供