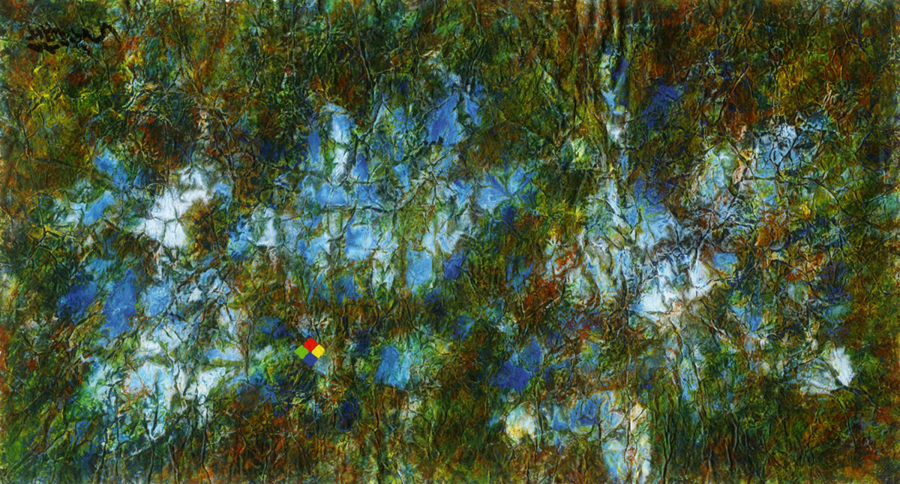

立春初候·东风解冻——万物含新意

画无声,从中却好像能听到厚厚的冰层开裂的声音,细细碎碎的声音,从河床深幽的冰冻处传来,越来越有节奏,越来越有力量,渐渐地,声音快速地大了起来,冰封的河面与坚硬的大地在春风中战栗着、吟唱着,带来了温暖、柔和与活跃的气息。虽然入目仍是冬天的褐色、赭石、深蓝与白灰,但画面的气韵已然完全不同。

这便是“东风解冻”的感觉。此时的北国,依然是冰雪连天、衰草漫漫的景象。寒林远山,疏枝老树,依旧未显绿意,雨雪、低温让人们仍然瑟缩在厚厚的冬衣里,不敢轻易走出那人为制造的一屋暖热。

但这样的景象不再给人以荒凉萧瑟之感了。就在这短短几天之内,已然斗转星移,换了人间!

几天之前,站在冬的终点、年的末尾,大寒三候“水泽腹坚”还处在冰最厚、水至寒的状态,冬在天地阴气盛极的高潮中铿锵结束。几天之后,立春节气来临,开启新的春天、新的四季、新的一年,天地之气顿时不同,阳光忽然间就明亮了许多,东风吹过之处,那看似坚不可摧的冰冻立刻开始迎风消融。东风浩荡,大地似乎在瞬间解冻,春天来了!

如果说北国立春的气息隐藏在冰雪融解的伊始之中,隐含在草木返青的等待之中,那么,立春时节的岭南已是无限春光:桃花红得娇艳,俏立在青山绿水之间;玉兰朵朵,盛放在蓝天丽日之下;气温回升之快令人猝不及防,昨天还是笨重的冬衣在身,今天已是轻盈的春衫夏裙了。

春是温暖的,和煦的,明媚的,春的来临却绝不温温吞吞、柔柔弱弱,而是高亢有力、霸气十足!无论南北东西,天地之气的变化都以一种迅猛、急切、激烈的状态发生着,迅速地改变着世间万物。天空,水波,那一片雪,那一棵树,看得见的,看不见的,触摸得到的,触摸不到的,一切都和冬天时节完全不同了。

这些急剧发生的变化,其原因和本质,都在于天地之气发生了根本的转换。作为二十四节气之首,立春是从天文上来划分的,即太阳到达黄经315度时。《月令七十二候集解》如此描述立春节气与初候“东风解冻”:“立,建始也。五行之气往者过来者续于此。而春木之气始至,故谓之立也。”“东风解冻。冻结于冬,遇春风而解散;不曰春而曰东者,《吕氏春秋》曰:东方属木,木,火母也。然气温,故解冻。”意思是说,天地阴阳之气的继往开来由立春开始,春木之气,也就是消融冰冻、催生万物的阳气,由此开始主宰天地。

新故相推,日生不滞。曾经笼罩四野盛极一时的阴气消退了,孕育着生命、饱含着温暖、勃发着生机的阳气昂扬着,舒展着,奔涌着,腾跃着,天地之气发生了由“冬藏”转向“春生”的变,新的气韵充盈在天地之间,这便是立春的力量,这便是春天的本质。

立春初候·东风解冻 徐冬冬(绘)

立春初候·东风解冻 徐冬冬(绘)

在画家徐冬冬笔下,冬的色彩具有了春的气韵,并赋予天地极其剧烈的动感,春木之气那破冰融雪、改天换地的气势,以一种特别的美感呈现出来,塑造出立春在二十四节气中独一无二的内在气质。

“万物含新意,同欢圣日长。”在吟诵立春的诗句里,我最喜这一句。我喜欢其中所含的天地之变,以及这种天地之变所蕴含的改变一切的力量和那无限明亮的美好。感悟画作,便要读出这非同寻常的立春之力与立春之美。

如果人们能体悟到立春那开启春天、开启四季的动人心魄的力量,体悟到柔美的春天是以势不可挡的气势磅礴登场的,那么对春天的到来,内心在喜悦之外一定会多几分敬畏。这样的欢喜与敬畏,是面对宇宙面对生命而生发的。

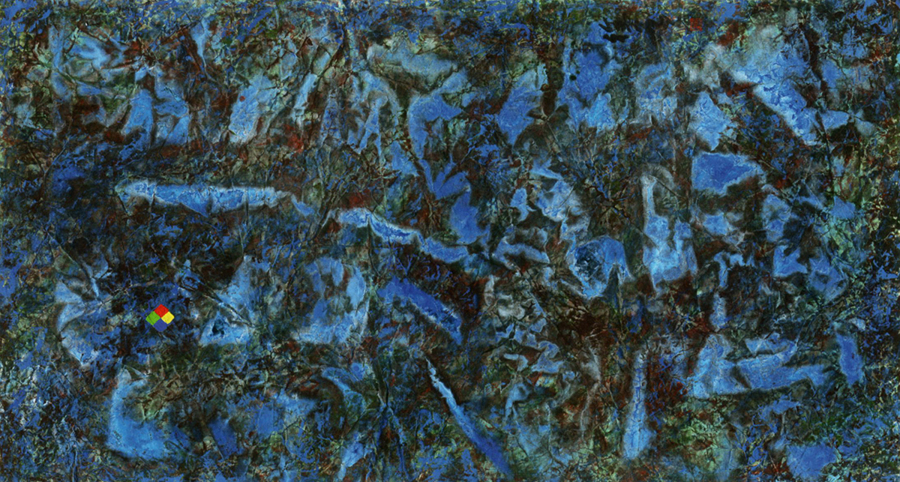

立春二候·蛰虫始振——得天地仁气

不同的构图,不同的用色,不同的手法,其所蕴含的神奇美妙、所散发出的天地灵气,却是一致的。不管观者看到这些画作会联想到什么,都会受到莫名、难言而又挥之不去的感染与触动,大有虽不知所起却坠入其中的艺术享受之感。

奇异的画面在这里展开:像古老瓷器的冰裂纹,又比那稀世的青瓷开片色彩更丰富、变化更多端;像戈壁深处的筋脉石,而其变幻的纹理、绚丽的颜色,又比那受亿万年风雨侵蚀的奇石更细腻更灵异……

这样的艺术境界,观者或许不知其所起,画者却是有心而为之。

起自何处?去往哪里?起自天地之气,去问生命之道也。

此时的天地阳气,正在快速生发。《月令七十二候集解》如此解释立春二候“蛰虫始振”:“蛰,藏也;振,动也。密藏之虫,因气至,而皆苏动之矣。”意思是说,伏藏在地里的虫儿们感受到了春之阳气的到来,开始活动起来了。

唐代王起写有一篇《蛰虫始振赋》,甚妙。他写道:“蛰以寒闭,春以阳和。闭者得时而后振,和者煦物而无颇。”蛰虫因为冬之阴寒而潜藏到地下,当春天来临,勃发的阳气使天地变得和煦之时,蛰虫便感阳而动、应时而振了。最妙的是这一句:“跂行喙息,负日月之融光;蠕动蠉飞,得天地之仁气。”小小蛰虫是敏感的,又是幸运的,你看,当初春的气息最早降临时,它们便灵敏地感知到了。它们钻来钻去,从地下伸出头来快活地呼吸着被春阳丽日熏暖的空气,而春天是多么仁爱啊,她刚到世间就把自己的和暖投向了藏伏在地里的不起眼的蛰虫,春之阳气不正是天地之仁气吗?

天地之仁气,正是立春二候“蛰虫始振”时节天地之气的本质,是春之阳气的本质。

立春二候·蛰虫始振 徐冬冬(绘)

立春二候·蛰虫始振 徐冬冬(绘)

在这个时节,南北呈现出的气温景观差异颇大。南国已然春花盛开,春江水暖;北方则冷意犹在,间或阵阵飞雪落下。但是,“顺地之理,承天之休”,冬之阴已然转换为春之阳。此时的雪是春雪,雪花片片带着“瑞雪兆丰年”的祥和;此时的寒是春寒,丝丝寒意挡不住一天更比一天增多的春色。智慧的古人以“蛰虫始振”这个物候现象提示我们,不要再为依然飞舞的飘雪、依然脱不下的厚衣而疑虑,你看,连深藏地底的蛰虫都感受到天地之气的仁爱和煦而“逢时出幽”了,世间的一切生命,不正应该赶快昂扬起来,振奋起来,舒展起来,敞开心胸去迎接吸纳春的气息吗?

我总以为,古人以“蛰虫始振”作为立春二候的物候总结,也许还有一层深意,就是提醒人们,春之阳气是自内而外生发的。日月照耀山川,万物的生命离不开阳光给予的能量,最先获得春阳的,理应是离太阳更近的地方。可是,为什么立春的象征是“蛰虫始振”,而不是高高山顶上那最挺拔的树,不是天空中那飞翔得最高的鸟呢?

这便是天地之仁气的厚德载物了。它把它的能量首先给予了大地!大地在漫长的冬天默默吸蓄着天地之阳,如孕育生命的胎体,在春天来临时已经准备好了成熟丰满的子宫。当天地之阳解冻了生命的河床,大地的子宫开始迅速地柔软起来,滋润起来,活跃起来。眼下是“蛰虫始振”,很快便会依次展开“鱼陟负冰”“獭祭鱼”“候雁北”等种种生命萌动的情景,春生万物的旋律开始奏响了。

感悟《立春·二候蛰虫始振》,便要体悟到这个时节的天地之仁气,以及由此带来的大地子宫那丰富、生动而又厚重的变化。艺术手段的创新,是为了最精彩、最准确地表现出这样的天地之气和大地之变。如何做到这一点,答案是“问道”而非“问技”。要描绘出春之阳气的仁爱和煦,必然要以仁和之心养生命之阳,自内而外去感悟春天的气息。只有当我们的内心充满了春的祥和,充满了天地仁气,才可能真正走近春之灵动美丽。

立春三候·鱼陟负冰——飞雪作花万物春

奇幻、瑰丽的画面,是灵魂对初春天地之气的细致呼吸。

春的初始,写就的是冬去春来的天地文章。

春之声开始鸣响天地。那一段令全世界都为之陶醉的经典旋律《春之声》,歌词是这样的:“小鸟甜蜜地歌唱,小丘和山谷闪耀着光彩,谷音在回响。啊,春天穿着魅力的衣裳,同我们在一起,我们沐浴着明媚的阳光,忘掉了恐惧和悲伤。在这晴朗的日子里,我们奔跑,欢笑,游玩。”耐人寻味的是,这么美丽的歌词没有多少人会记得,也无须记得,只要旋律一响,每个人就立即落入春的气息里,整个身心都欢畅起来。

我觉得,《春之声》之所以拥有倾倒众生的永恒魅力,就在于它极其准确、优美、生动地奏响了“阳和启蛰,品物皆春”的春之气息。不需要任何歌词描绘和文字解说,那旋律所表现出的明亮有力、和暖美好、欢乐激荡,就完美地无所不包地把充盈在天地间的春之气息渲染开了。

春之气息是高亢的,有化至寒、破坚冰之威力,是谓“东风解冻”;春之气息是和煦的,有温暖大地、苏醒百虫之热力,是谓“蛰虫始振”;春之气息是悦动的,有振奋天地、繁育万物之活力,是谓“鱼陟负冰”。

从“东风解冻”到“蛰虫始振”,再到“鱼陟负冰”,可以明显看到,春天的阳和之气在迅速地改变着宇宙天地。你看,才十来天时间,河里厚厚的冰层已经快要融化开了,深冬里迫于寒威而伏于水下的鱼儿,正追随着上升的阳气往水面游去,那正在快速融解又没有完全消融的碎冰浮在河面,如同被鱼背负着一般。看着鱼儿在水面顶着浮冰游来游去,好像听到了残冰急速消融破碎的声音,听到了水流奔放涌动的声音,听到了鱼儿鼓着腮欢快呼吸的声音。

这样的初春破冰游鱼图,真是一幅天然的好画!但要把这幅天然好画画得入木三分,却不能只用眼、用手,还要用心、用灵魂。

立春三候·鱼陟负冰 徐冬冬(绘)

立春三候·鱼陟负冰 徐冬冬(绘)

“鱼陟负冰”,融尽阴寒而育万物。初春之美,在于阳和之气化泽万物,万物皆是春意!用一幅画纸画出万物春意,这才是对立春的绝妙抒发。徐冬冬画的,正是心中所感春之天地气息,而非眼中所见具体一事一物。

只有用心、用灵魂去体会初春的天地气息,才能真正感悟到立春作为“春之建始”、二十四节气之首的内涵。立春,是春的来临,却并非立即就春光明媚、春意盎然,此时的茫茫北国,还是雪在飞、草未青,即使南方已然春花烂漫,却依旧在骤高骤低急剧变化的气温中承受着阴晴不定的煎熬。苏醒的蛰虫还在地下活动,逐阳的鱼儿还在负冰而游,这时如果用眼睛去寻找春天,看到的是雪花飘、雨阵阵,是冰未消、山苍苍。在这依然被阴寒所包裹的表象之下,只有用心去寻找春天,才会感知到那雪里的春意,那雨里的和润,那冰下的和暖,感悟到春之气息已充满天地,万物已含春意!也才会明白为什么立春会是春之始,会是二十四节气一个新的轮回的开始。

用心去感悟立春,不唯冰之状,而有东风消融坚冰之震动;不见虫之具,而有春阳苏醒蛰虫之萌动;不限鱼之形,而有春意化解阴寒之灵动,正所谓不着万物一形一色,而俱得万物之春也。立春开启新的春天之旅、四季之旅,灵魂的舞动也引领我们开启新的生命之旅、问道之旅。

栏目编辑:史佳林

文字编辑:钱卫

本文作者:文/徐立京 绘/徐冬冬