今天,记者从中国科学院自动化研究所获悉,该所脑网络组研究团队联合国内外多个科研机构,发布了迄今为止最精细的黑猩猩脑图谱——黑猩猩脑网络组图谱(ChimpBNA)。相关研究工作发表于综合性期刊The Innovation。

这一成果不仅为比较神经科学领域的研究提供了重要工具,也为理解人脑的演化提供了新的视角。

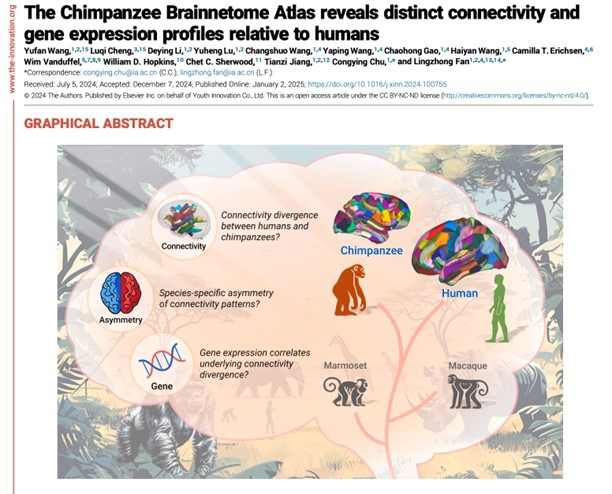

黑猩猩脑网络组图谱研究图文摘要

黑猩猩脑网络组图谱研究图文摘要

突破神经科学跨物种比较瓶颈

黑猩猩是人类最亲近的灵长类亲戚之一,约在600万至800万年前,它与人类有着共同祖先。

尽管黑猩猩的大脑大小只有人类的三分之一左右,但它们在神经解剖学和认知功能上展现出许多相似之处,包括社会行为、工作记忆和工具使用。这些相似性使得黑猩猩成为理解人类演化的关键比较对象。

然而,缺乏具有生物学意义的标准化脑部参考系统是当前跨物种神经科学研究面临的一个主要挑战。

以往的比较分析,尝试通过细胞构筑、髓鞘配布、宏观解剖、功能连接模式、功能激活或这些特征的组合,来定义物种间的同源大脑皮层区域。

可是,由于构建这些图谱所使用的模态和尺度不一致,跨物种的直接比较十分困难。

针对这一难题,脑网络组研究团队基于先前提出的利用脑连接信息绘制脑图谱的基本思想,成功绘制出黑猩猩脑网络组图谱。

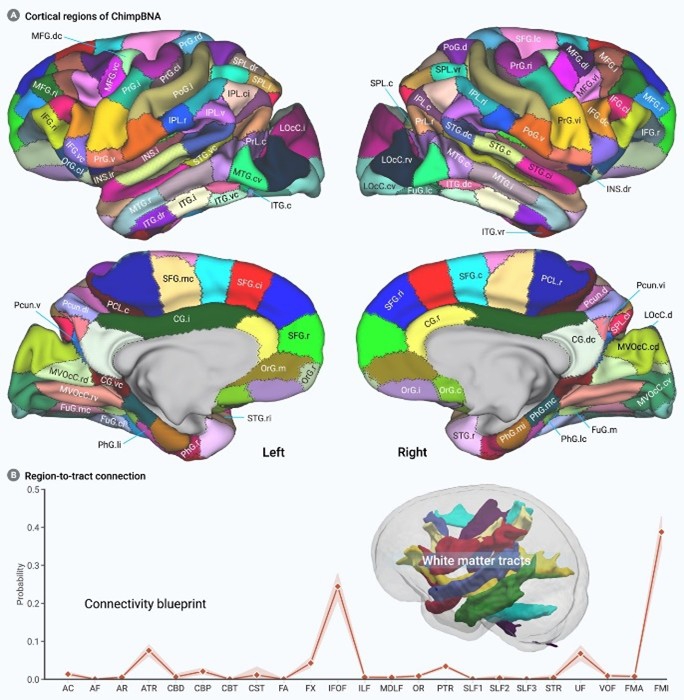

黑猩猩脑网络组图谱

黑猩猩脑网络组图谱

与人类大脑皮层显著不同

利用这一图谱,研究团队重建了同源白质纤维束,并为人类和黑猩猩构建了连接指纹图,为在亚区级别进行细粒度的跨物种脑连接差异分析以及识别相关的白质束提供了可能。

而且,研究团队还顺利识别了与物种间连接性差异相关的基因及其表达模式。

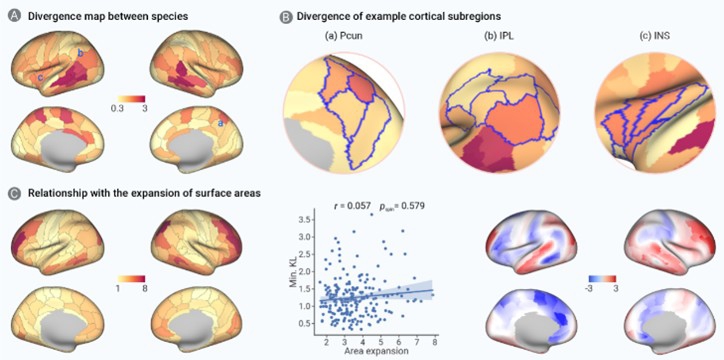

研究结果表明,黑猩猩脑网络组图谱揭示了与人类大脑皮层显著不同的连接模式,特别是在外侧颞叶和背外侧前额叶皮层。这些差异与大脑皮层扩张的模式不同,表明大脑皮层演化中的连接性变化可能比之前认为的更为复杂和微妙。

脑连接模式的跨物种差异

脑连接模式的跨物种差异

此外,研究还发现了物种间连接性不对称的区域,其形成可能与演化分歧有关。在这些连接性差异区域高表达的基因,大多富集在对皮层投射回路和突触形成至关重要的细胞类型中,这表明它们在神经回路的发展、功能和演化中发挥了重要作用。

为揭示人类大脑独特性提供新线索

此次发布的黑猩猩脑网络组图谱呈现了黑猩猩脑部的详细地图,将成为神经科学研究的重要资源,并为揭示人类大脑独特性提供新线索。该研究通过将神经影像数据与遗传数据相结合,为人类认知能力演化的物种特异性差异提供了潜在的基因表达相关性。

研究团队表示,将在后续工作中专注于建立更准确的跨物种同源映射,进一步增强跨物种脑图谱在理解神经系统演化中的实用性。

为了促进全球科研人员的合作研究,研究团队已公开黑猩猩脑网络组图谱的表面和体积数据文件,以及支持所有图表的源数据。

论文的第一作者为自动化所博士生王玙璠和桂林电子科技大学程禄祺博士,自动化所樊令仲研究员及初从颖副研究员为共同通讯作者。

该研究受到国家科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目和国家自然科学基金等项目的资助。

栏目主编:任荃

本文作者:文汇报 许琦敏