2024年,某全球知名科技公司进行业务调整时,向员工提供的新职位远在印度班加罗尔。这座国人并不熟知的城市,却是集聚谷歌、微软、IBM等巨头的“印度硅谷”,已经深度嵌入全球软件产业链。

问题来了,班加罗尔海拔近千米,区位不占优势,为何能在短时间内迅速崛起?

2024年7月起,上海市规划资源局启动全球视野人才行动计划,遴选100名观察员跟踪研究60个全球性代表城市,视野突破以往,研究更加深入,首批研究成果于近期出炉。

研究发现,许多非“全能型选手”甚至谈不上发达的城市,已经成为特定领域的“单项冠军”。如今,它们在城市发展和产业规划上的独到经验,开始被上海研究、学习。

班加罗尔产业园区 来源:市规划资源局全球城市观察组

班加罗尔产业园区 来源:市规划资源局全球城市观察组

从“纽伦巴东”拓展到60城

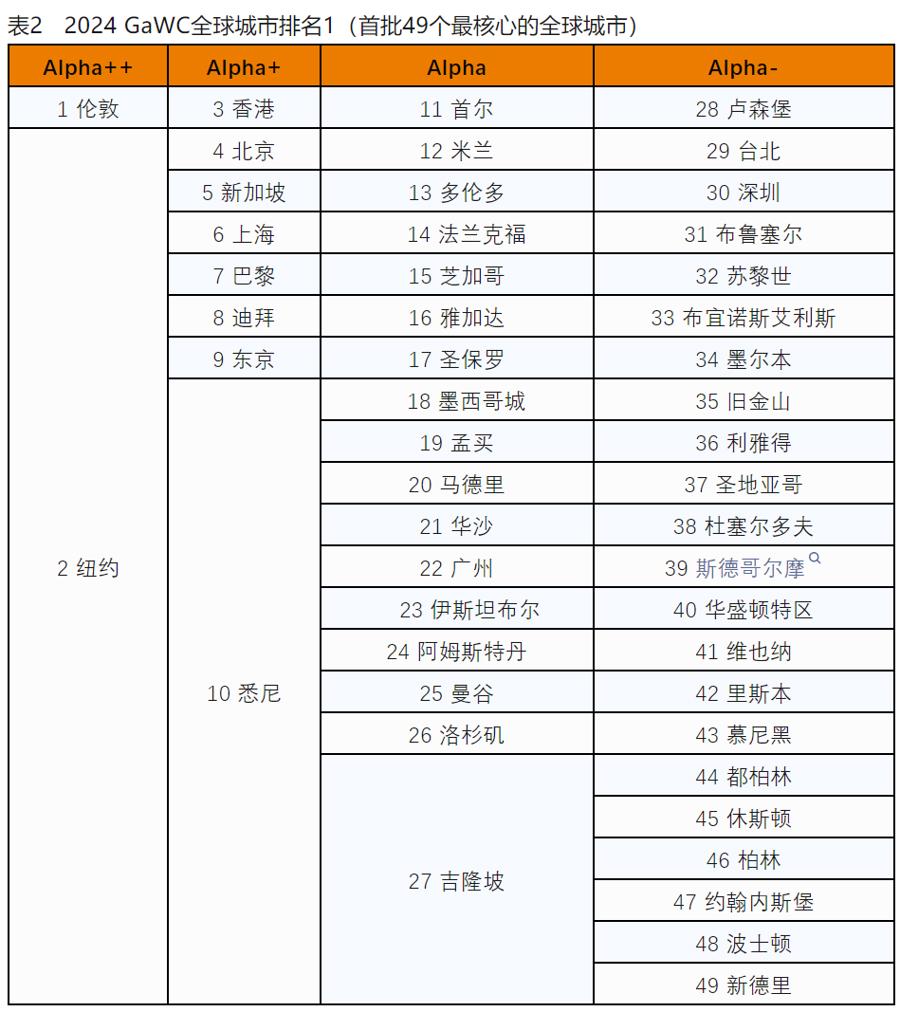

“全球化与世界城市研究网络(GaWC)”是衡量城市全球影响力的权威榜单。2024年,上海位居第六,仅次于伦敦、纽约、中国香港、北京和新加坡。

不过,根据全球视野人才行动计划,上海跟踪研究的60个全球城市还包括班加罗尔、基辅、奥斯陆、阿拉木图等等。

为什么上海要向排名不如自己的城市学?

“盛衰交替是城市发展过程中的常态。一个地方先进,不代表方方面面都领先,也不代表可以一直保持领先;一座城市落后,也不代表永远落后,抓住机遇也能实现爆发式发展。”全球城市观察员、上海市城市规划设计研究院高级工程师吴芳芳说。

60城,囊括纽约、伦敦、巴黎、东京、新加坡和中国香港。其中缘由不难领会。在全球城市竞争的舞台上,“纽伦巴东”(纽约伦敦巴黎东京)是公认的全能型标杆,也是上海建设“五个中心”长期跟踪的对标城市。

一直以来,上海向东京学精细化管理,向新加坡学住房体系,向纽约和伦敦学打造世界级滨水活力空间,向香港学空间集约化利用和金融监管机制,又融合自身特色,不断向前。

然而,现在的上海处在产业结构转型关键期。对于这么一座体量庞大、人口众多、管理复杂的城市而言,碰到的很多问题是前所未有且没有先例可以参考的,这就需要借鉴不同城市的发展经验来应对多样化挑战。

“上海作为中国参与全球竞争的前沿阵地,必须要有更深远的全球视野和战略思维,保持时刻学习的态度、强烈的竞争意识和必要的危机感。”上海市数字城市规划中心主任奚文沁说。

在60城中,洛杉矶、布鲁塞尔、首尔是具备全球影响力的节点城市,法兰克福、亚特兰大、迪拜是枢纽城市,巴塞罗那、哥本哈根是创新型城市。他们在绿色低碳、产业发展、城市韧性、空间品质这些关键领域的发展目标与上海极为相似,可以提供不同的灵感和路径。

迪拜杰贝阿里自贸区是全球最大的自由贸易区之一 来源:市规划资源局全球城市观察组

迪拜杰贝阿里自贸区是全球最大的自由贸易区之一 来源:市规划资源局全球城市观察组

处在动荡中的城市也在大手笔投资数字化建设。一项有关乌克兰的排名让人颇感意外。《2024联合国电子政务调查报告》显示,乌克兰公众电子参与指数位居全球第一,其中,基辅本地服务数字化指数比两年前上升8位,位居全球第13名,仅次于上海。

基辅智慧城市计划涉及项目 来源:市规划资源局全球城市观察组

基辅智慧城市计划涉及项目 来源:市规划资源局全球城市观察组

摸清全球城市发展的底层逻辑

研究范围拓宽,传统“全能型选手”还要学吗?

答案是肯定的。“到了今天,上海向全球对标学习的,不能只是单一项目做法,而是要摸清全球城市发展的底层逻辑和路径规律。”巴黎观察组组长、上海市城市规划设计研究院规划师唐思远说。

以城市更新为例,全球城市化进程较快的城市,普遍进入更新阶段。2023年,上海宣布全面进入存量更新阶段,东京、巴黎、中国香港也早早探索。

问题是,在全球经济不景气的情况下,城市更新能不能找到一条“少成本、见成效、谋深远”的路径?巴黎提供了解题思路——

最近,巴黎大皇宫在当地频频露出。包括香奈儿在内的一众顶级品牌,都把2025年春夏季新品发布会放在这里,今年春天,巴黎大皇宫要向公众全面开放,从传统的贸易展馆和时装周活动场所,更新为当代文化中心。

借巴黎奥运会举办之际焕新的巴黎大皇宫重新启动 来源:新华社

借巴黎奥运会举办之际焕新的巴黎大皇宫重新启动 来源:新华社

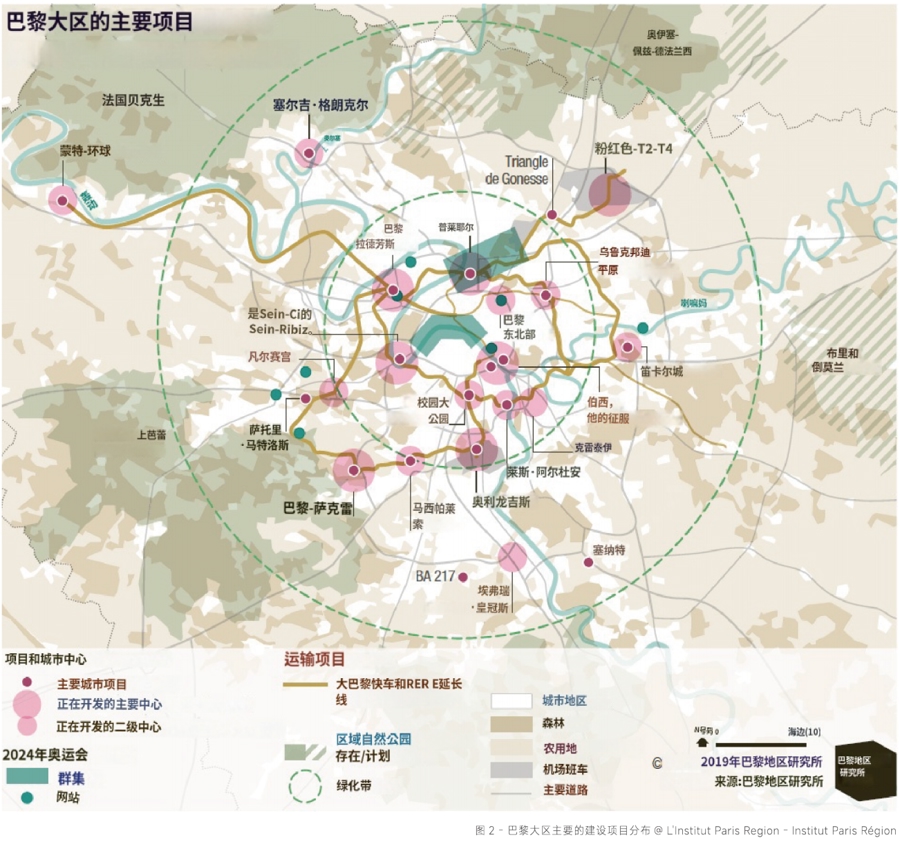

这次彻底转型的起点,是巴黎奥运会。比如,场馆布局聚焦增强地区发展的可持续性,95%场馆选址是基于现有建筑或临时场馆。借助集约化理念,巴黎在这场大型赛事的投入,只有其他城市的十分之一。

巴黎奥运会还融入城市规划思路,将80%的公共资金投入塞纳—圣但尼地区,这里是“大巴黎计划”等多版规划中被定位为需要振兴的“大巴黎中心”。片区借助赛事引入基础设施、文体产业,打造大巴黎快线这一总长200公里的新增轨道交通网络,以圣但尼站为关键站点,汇聚多条线路换乘,激活沿线区域的经济活力。

巴黎大区建设项目分布 来源:市规划资源局全球城市观察组

巴黎大区建设项目分布 来源:市规划资源局全球城市观察组

“从空中俯瞰巴黎,奥运会没有为城市面貌带来很大改变,却在细节之处触发了长久活力,这种有机更新的理念,人们置身其中才能体会。”观察员、上规院城市规划设计有限公司规划师卢睿说。

巴黎观察组发现,这场大型赛事是与巴黎城市更新和现有城市发展规划完全挂钩的大型城市营销。将赛事、活动和整体城市规划、城市发展结合的系统化理念、连贯的设计思维,重视投资效益的城市更新模式,都值得上海借鉴。

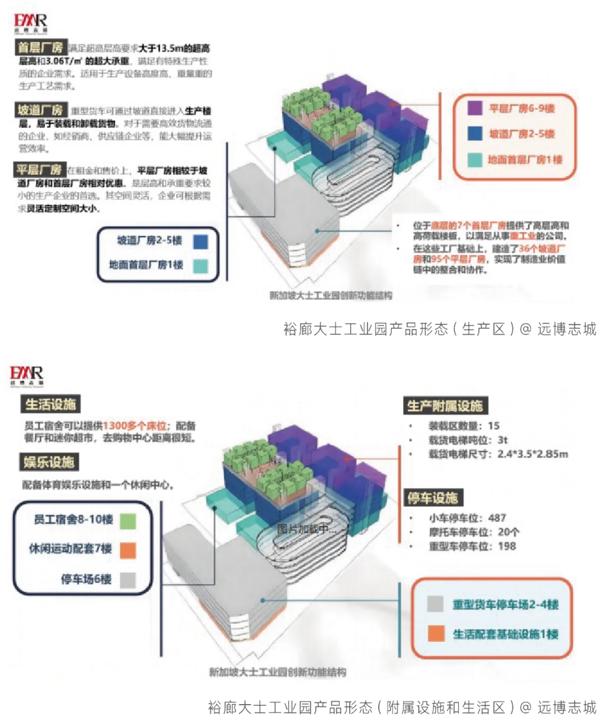

系统化思维在全球一流城市的方方面面都有体现。目前,北京、深圳都在推行工业上楼,以实行工业生产的空间集约化,上海还推出产业融合用地“M0政策”。“工业上楼不能简单理解为让企业在一些高层楼房中进行生产。”上海市规划资源局产业用地处三级调研员徐先飞说,新加坡探索经验表明,工业上楼的根本是促进人员、产业、城市深度融合的新型空间模式,但又要避免一味的办公上楼、商业上楼等“上楼有余,而工业不足”现象。

新加坡大士工业园分布 来源:市规划资源局全球城市观察组

新加坡大士工业园分布 来源:市规划资源局全球城市观察组

新加坡大士工业园是当地第一个一体化综合性工业项目,它立体整合生产、办公、生活、休闲娱乐等功能,一楼是重型厂房,二楼至五楼设置坡道厂房,六楼到九楼是平层厂房,再往上叠加了员工的休闲运动设施,七至十楼是员工宿舍,很多员工工作生活甚至可以不用走出大楼。

上海正在推行慢行交通体系建设。观察员、上海市测绘院技术人员何璇迪认为,慢行系统建设需要一体化的设计思路,强调规划先行。

比如,阿姆斯特丹不断出台自行车相关规划,除打造连贯的骑行道之外,还规划了大量无障碍接驳系统和停车区,解决“最后一公里”问题。最著名的火车站前Stationsplein水下自行车场可容纳7000辆自行车,直接与地铁和铁路系统相连接,是全球首个此类设施,避免占用地面公共空间。另一处lJoulevard水下停车场于今年开放,可停4000辆自行车。

阿姆斯特丹官方指定的自行车道,已经形成错综复杂的网络 来源:市规划资源局全球城市观察组

阿姆斯特丹官方指定的自行车道,已经形成错综复杂的网络 来源:市规划资源局全球城市观察组

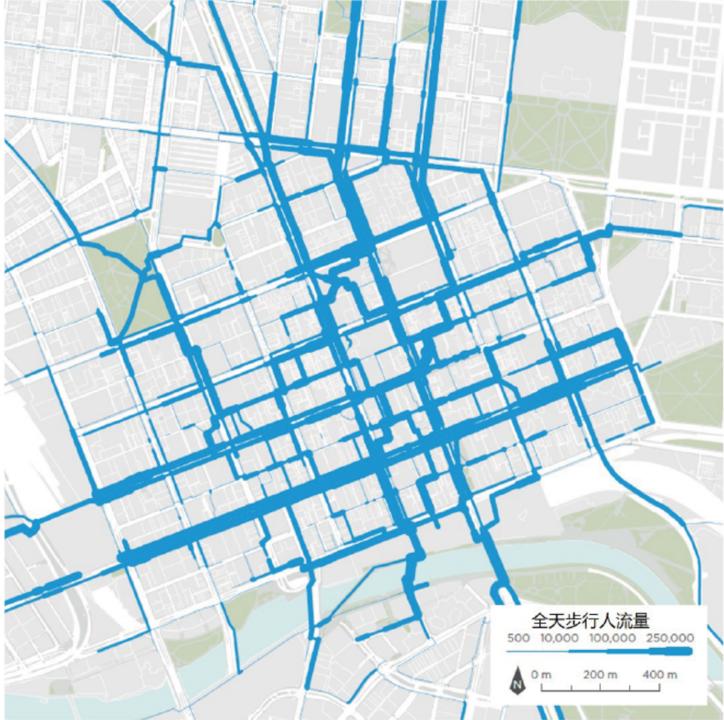

墨尔本更是从顶层设计出发,点燃社区“烟火气”。如推进巷道绿化行动,涵盖公园巷道、森林巷道、农场巷道、垂直花园等不同绿化类型;准许“占道经营”,制定许可证管理制度,引导街边餐饮有序发展;鼓励街头文化艺术,以执照许可弹性管理。建设慢行城市以及打造步行经济为城市发展带来显著经济效益,步行网络密集区有效促进了就业密度增长,每平方米户外餐饮区每年最高可产生2.5万美元的收入。

墨尔本CBD步行网络的人流量图 来源:市规划资源局全球城市观察组

墨尔本CBD步行网络的人流量图 来源:市规划资源局全球城市观察组

拉长板更能在竞争中抢占机遇

从新兴城市“单项冠军”身上,上海又能得到什么启示?

可以发现,上海研究的新兴城市,无不在科创和产业发展上有所建树。

班加罗尔忽然之间成为世界通信产业链的明星城市,得益于完善的配套政策、人才培养和品牌意识。吴芳芳介绍,班加罗尔建立了强大的微波通讯基础和专门的卫星配套,使其克服城市交通不便、地理方位相对孤立的劣势,成为能与全球进行紧密通畅信息联络的枢纽节点。

早前,印度政府围绕“软件立国”战略,提供了土地作价入股、外资申办免审批、税收优惠、版权保护、风险基金、产业园区自治等支持政策,班加罗尔紧紧抓住机遇,并在头部科技企业入驻过程中,快速建立针对科技和工程的相关培训和教育系统,人才输送源源不断。1998年,全球遭遇“千年虫”问题(一种计算机程序故障),由班加罗尔工程师成功解决,彻底打响业内名声。作为全球最大的IT后台和外包中心,这个“印度硅谷”的国际科技创新中心排名快速提升,城市创新活力旺盛。

“从城市的发展实践中可以看出,那些突出地方特色,把长板拉长的城市,整合资源,做大做强,使其释放出最大的价值,更能在激烈竞争中收获红利。”上海市城市规划设计研究院高级工程师吴芳芳表示。

城市规划引导和空间设计,可以助推一个地区的产业发展。有“以色列硅谷”之称的特拉维夫,常年面临地区冲突挑战,却成长为全球创业者人数最高的城市之一,创新产业浓度高。观察员、上海市规划资源局地质处三级调研院徐俊杰发现,特拉维夫官方有意识地引导产业链企业集聚,如在产业园区内,让风投公司、初创企业、大公司科创中心等不同资源集聚,并配套大量多功能公共空间,营造交流氛围。此外,政府主导搭建信息公开的网络平台,让产业链上所有相关方可以快速找到沟通渠道、投资渠道,打通了科研、金融、产业转化之间的链路。

对数字产业的重视,也能强化城市韧性。观察员、上规院城市规划设计有限公司规划师张欣表示,乌克兰数字化转型部在俄乌战争期间的重要角色,民众惯常使用的“数字基辅”城市服务APP,因为战火在24小时内迅速升级为“数字保护伞”,成为与水电通信同等重要的生命线系统,提供实时动态预警服务。

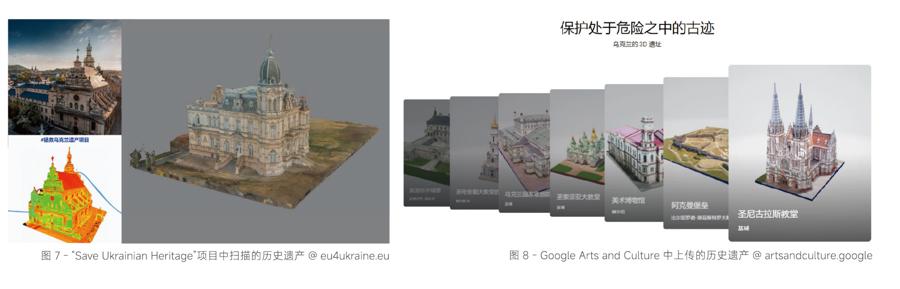

事实上,俄罗斯圣彼得堡和乌克兰基辅目前都在大手笔投入数字化建设,使用智慧手段在虚拟世界中重构历史建筑和其他文化遗产。比如,圣彼得堡已有1000多处历史文化遗产进入虚拟城市,并建立了3D模型数据库,为城市文化遗产提供了战略性保护。基辅打造的“梦重建”生态系统,不仅为开发单位提供清晰的修复路线图,而且公众可以在线实时跟踪项目修复进展,对建筑的修复优先级投票,甚至提供资金捐助。

乌克兰城市重建工作通过数字化手段扫描保留的古建模型 来源:市规划资源局全球城市观察组

乌克兰城市重建工作通过数字化手段扫描保留的古建模型 来源:市规划资源局全球城市观察组

观察员坦言,新兴城市在应对复杂局面时,的确展现出强大的创新能力,能在困境中开辟新路径。然而,它们在快速发展过程的“试错”经历,同样值得其他城市警示学习,如数字基础设施缺乏独立自主性,城市交通生态挑战。

栏目主编:陈玺撼

本文作者:戚颖璞 王绎淩

题图来源:上观题图

图片编辑:邵竞