背着黑色书包、一身深色运动装,同济大学电子与信息工程学院教授范睿快步走进位于嘉定校区智信馆的办公室,和几位研究生快速交流后,又风风火火地赶往校内无人车试验场,协助团队带头人进行“科技创新2030重大项目”的课题验收。这个项目由同济大学、清华大学、北京理工大学等8家单位合作完成,范睿是主要参与者。“我们在研发可信、可解释的人机共驾系统上投入了大量的时间和精力,春节期间还要准备项目验收,相信这会是蛇年的第一份科研礼物。”范睿笑着说。

今年31岁的范睿刚获评第四届“上海科技青年35人引领计划”,是入选者中最年轻的一位。“每天早上一睁眼,我都会看一眼微信,要是看到同行分享了最新研究成果,瞬间就清醒了。”今年春节,范睿决定不回内蒙古老家了,除夕吃个简单的年夜饭,从大年初一开始,他就“开工了”——回到最熟悉的实验室“奋力一跳”,在科研路上持续奔跑。

不满足增量式提升,持续攻坚新问题

作为战略性新兴产业之一,智能网联汽车要跑出“加速度”,离不开关键技术的创新突破。这其中,安全发展更是产业发展的重中之重。

“要是完全让汽车无人驾驶,你放心把自己交给它吗?”范睿直言,尽管无人驾驶已在部分城市落地应用,但依旧有很多人不能完全信任算法和机器。这背后,既有车辆在平稳驾驶能力、乘坐舒适度、可行驶区域检测能力等方面的技术瓶颈,也有科技伦理导致的可信度难题。

范睿的研究聚焦面向陆地机器人的视觉环境感知。用他的话说,就是将人的大脑和眼睛赋予机器,让机器能同时具备“双通路”视觉感知机制。通过这一机制,机器不仅能够精准感知空间距离,还能深入理解场景中所包含的具体内容。目前,范睿已经和蔚来汽车为代表的新能源车企、机器人公司开展合作,提供技术支撑。

寒假前,范睿团队已深入校园周边和城市街头采集了大量真实数据。寒假期间,团队正在进行三维重建工作。“收集的真实数据越多,模型的训练质量越高。”范睿进一步解释,这是因为已有的道路数据集大多呈现的是理想状况,但在真实的环境中,光照强度、树影晃动乃至路面反光等因素都会影响到驾驶。这些恰恰是目前公开数据集中欠缺的部分。

这并非一条研究的捷径,费时费力,但范睿坚持和学生们一起从数据采集开始。“单纯依靠已有的数据来开发算法,虽然能够让算法的精度从90%提升到91%,但这种增量式提升意义不大。在科研领域,解决新问题的意义要远大于设计新方法。”范睿发现,来自新问题的挑战也备受“00后”学生的青睐。

科研不停转,“热爱+努力”是不变法则

翻看范睿的简历,不少人感慨于他的“顺风顺水”:大四开始踏上了人工智能和深度学习的探索之路,在国际顶尖高校做博后,2021年回国到同济任教,一年后升为教授,连续三年荣登斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单……对于这些殊荣,范睿本人则看得很淡。

“‘热爱+努力’是不变的法则,比我优秀、努力的同行太多,他们从未停止科研的脚步,这也是对我最好的鞭策”“除了坚持,在合适的时间点,做出正确的选择同样重要,要把有限精力放在有价值的事情上”……这些经历分享也是寒假期间团队组会中的重要内容。

在范睿课题组,博士生张孟谈是天津人,这个寒假一直留在实验室修改投稿的小论文,直到除夕前几天才离开。原来,张孟谈的论文此前被“打回”了几次,心中难免失落。好在,范睿及时给出修改意见,不断为他鼓劲。“都说假期也是科研黄金期,我抓紧修改,说不定下个学期就能顺利发表。”

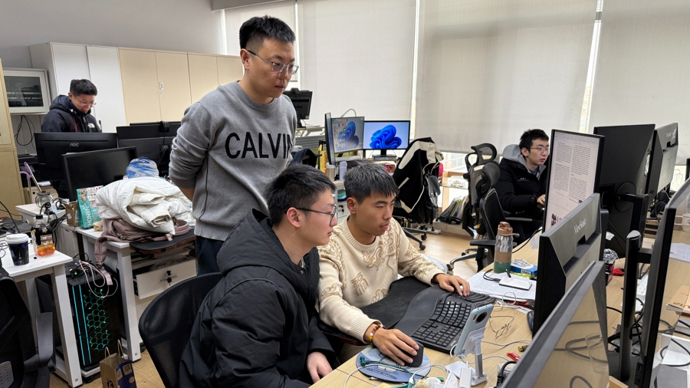

即使早放寒假,范睿课题组14名研究生坚持工作到春节前夕。

即使早放寒假,范睿课题组14名研究生坚持工作到春节前夕。

“不能小看学生的热血和努力。”范睿自豪地说,春节前,无论他几点走进实验室,这里总亮着灯,总能看到学生的身影。学生的努力也是另一种鞭策。新的一年,课题组将继续在机器人感知领域这一赛道上“加速”。

栏目主编:樊丽萍

本文作者:文汇报 吴金娇

图片来源:受访方供图