面对少子老龄化的挑战,日本对外国劳动者的依赖不断加深。据日本国立社会保障·人口问题研究所预测,到2070年该国人口或下降至8700万,外国人口比例将达到10%。从“单一民族”到“多文化共生”,日本还有很长的路要走……

2024年10月,我时隔6年重访日本,感受到的最大变化莫过于在日外籍劳工、特别是来自东南亚和南亚地区的劳动者明显增多。在从名古屋站开往岐阜县的通勤列车上,我乘坐的车厢起初只有两三位南亚模样的青年,当行程过半后,他们和同伴已坐满整个车厢,并在土岐站集体下车,前往工厂开始一天的辛勤劳作。回到繁华都市,在餐厅、宾馆、便利店等场所,也随处可见外国店员忙碌的身影,他们已然成为支撑日本社会正常运转的重要力量。

日本轨交一景。作者摄

日本轨交一景。作者摄

从“新来者”到“生活者”

日本人口自2009年以来连续减少,劳动力短缺是日本在少子老龄化背景下面临的一大挑战。据厚生劳动省统计,2023年在日工作的外国人数量约为205万,比2011年增加近2倍,创历史新高。其中1/4为越南人,自2020年首超中国人以来继续位居榜首,其他增幅较大的群体主要来自菲律宾、尼泊尔、印尼、缅甸等国。

造成在日外籍劳工数量和来源变化的原因是多方面的:首先,随着日元贬值和中国工资水平的提高,赴日打工对于中国人的吸引力逐渐减弱。其次,东南亚和南亚等劳务输出国与日本的工资差距依然较大,在今后一段时间内日本的虹吸效应仍将持续。再次,面对日趋激烈的劳动力争夺战,日本政府尝试放宽对外籍劳工的限制,于2019年新设“特定技能”制度,确保外国劳动力进入护理、农林渔业、建筑业和运输业等16个人手严重不足的领域。2024年通过的“育成就劳”(培养就业)制度将在3年后正式取代饱受诟病的“外国人技能实习制度”,旨在保护外籍劳工的合法权益,为其提供更长期的在日就业机会。

对于在移民问题上长期持保守态度的日本来说,如何接纳与日俱增的外国人并与之和平相处是一个老生常谈的话题。

日本在20世纪80年代开始出现劳动力短缺,随着“定住者”在留资格(1990年)以及“技能实习制度”(1993年)的实施,来自巴西等南美国家的日裔以及来自中国、菲律宾等亚洲国家的劳动者成为世纪之交在日增长最快的外劳群体。日裔南美劳动者主要集中在制造业较为发达的爱知、岐阜、三重、静冈、群马等县。由于语言隔阂以及生活习惯和文化等差异,这些“新来者”与当地居民之间经常发生矛盾甚至冲突。2001年,首届“外国人聚居城市会议”在静冈县滨松市召开,来自13个城市的与会者通过了“滨松宣言”,呼吁国家和相关部门在教育、社会保障、外国人登录手续等方面建立促进新老居民共生的支持体系。基于这些前期实践,日本总务省在2006年出台《地方多文化共生推进计划》,体现了将外国劳动者视为“生活者”的转变。

徘徊在边缘的“异乡客”

我曾于2007-2008年在名古屋大学留学过一年,初来乍到便被地铁里的多语种报站广播所吸引。除了日语和英语之外,还能听到中文、韩语以及葡萄牙语,车站内也随处可见多语种标识。

名古屋市所在的爱知县是日本重要的工业基地,曾举办过2005年世博会和2010年《生物多样性公约》第十次缔约方大会,以丰田汽车为代表的汽车制造业是其支柱产业。在日本,爱知县是仅次于东京都的第二大外国人聚居地,其中尤以巴西人居多。早期来日的巴西劳动者主要居住在汽车工厂周围的集体住宅区(即日语中的“团地”),他们大多拥有日本血统,但几乎不会说日语,日本居民对其乱扔垃圾、违章停车、噪音扰民等行为积怨颇深。1999年,在丰田市保见团地曾发生过右翼团体与巴西人之间的暴力冲突事件,所幸在警方的及时干预下没有造成人员伤亡。

在“多文化共生”的政策导向下,新老居民之间的关系逐渐得到改善,但随着时间的推移也出现一些新挑战,其中教育和养老问题最为突出。2011年在日上映的纪录片《孤独的燕子:生为打工者子女》(孤独なツバメたち:デカセギの子どもに生まれて)以日裔巴西劳动者的子女为对象,在5年时间里(2006-2011年)以小组访谈和生活史调查等方式追踪记录了这一青少年群体在教育、就业和身份认同等方面遇到的困境。

由于外籍儿童不属于日本义务教育的对象,一些受访者因日语能力欠佳、受欺凌以及生活窘迫等原因不能正常完成学业甚至辍学。受2008年金融危机影响,不少日裔巴西人失业归国。但对于年少赴日以及在日出生的打工者后代而言,巴西已是回不去的故乡,而日本始终视自己为异乡客。他们游离于两者之间,在教育体系和就业市场中不断被边缘化,不得不在社会底层徘徊。

近年来,在日外籍劳动者的养老与善终问题也逐渐得到关注。由于缺少家人的陪伴和必要的医疗照护,在“团地”住宅区内发生“孤独死”的报道屡见不鲜。日本放送协会(NHK)的王牌新闻调查栏目“聚焦现代”曾在2020年2月27日深度报道了两例六十多岁孤独离世的日裔巴西人,并邀请公益组织“九番学舍”代表川口祐有子女士和爱知县立大学松本朝教授共同探讨造成这一现象的社会经济原因。

松本教授指出,在爱知县居住的巴西人中有七成为非正规雇佣者,有相当一部分人未加入年金和健康保险,在这样的劳动条件下很难保证有稳定的生活基础,也无法与周围建立稳固的人际关系。为了防止更多外国人受到孤立,川口女士认为应加强社区纽带,在日本人和外国人之间建立互助关系,为后者创造更加安心的生活环境。在日本各地活跃着一批像“九番学舍”一样的公益组织,他们为外籍劳动者及其子女提供生活和教育等方面的支持,帮助其更好地融入日本社会。

如何让外籍劳动者既“安心”又“安身”

为了适应外籍劳动者日益多元化以及常住化的趋势,日本总务省于2020年修订了《地方多文化共生推进计划》,为“多文化共生”赋予新的时代内涵。该计划依照联合国可持续发展目标,强调建立多样性和包容性社会,同时更加注重发挥外国人才在地方振兴中的作用,鼓励地方自治体建立和完善支持外国人居住、生活、就业以及参与社区建设的制度,借助“外脑”和“外力”来应对少子老龄化带来的挑战。

作为文化多样性的体现,近年来迅速增加的东南亚和南亚穆斯林劳动者正在悄然改变着日本的宗教面貌。据早稻田大学名誉教授店田广文统计,2010年日本约有10万穆斯林外来人口,2024年初已增至29.4万,主要来自印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉等国,另有逾5万穆斯林人口拥有日本国籍,两者合计约为35万。同一时期,日本的清真寺数量也由60余座增至150余座,主要分布在以东京、名古屋、大阪为中心的都市圈及其周围。在日本,清真寺一般规模较小,且大多位于隐蔽场所。前文提到的岐阜县土岐市便有一座由二层木屋改造而成的清真寺,在外观上与日本传统民居并无二致。

原本并不起眼的日本穆斯林群体近期却因为墓地开发问题走进公众视野。伊斯兰教实行土葬,而日本的火葬率接近100%,全国仅有约10处墓地可以接受土葬,且已趋于饱和。为了在九州建造首座土葬公墓,大分县别府市穆斯林协会于2018年开始向日出町提出行政许可申请,却因遭到当地居民强烈反对而不得不暂时搁置开发计划。反对理由主要包括担心水源地受污染、影响农产品销售等。2021年6月,立命馆亚洲太平洋大学教授可汗(Khan Muhammad)代表别府穆斯林协会向厚生劳动省提交关于设立“多文化共生公营墓地”的请求,建议在所有都道府县新设可以自由选择埋葬方式的公墓,或在现有公墓内划出可供土葬的区域。之后,别府穆斯林协会与日出町就选址变更达成和解,并签订了协议书,不料却又遭到新选址附近的杵筑市居民反对。2024年8月,新当选的日出町町长安部徹也明确表示反对建造土葬墓地,声称将不会出售目标地块,迫使该计划陷入前途未卜的境地。类似事件在日本其他地方也时有发生,多以“邻避派”取胜告终。此外,日本社会对于穆斯林存在一定的偏见也是不可否认的事实。

如何让外籍劳动者既“安心”又“安身”,是日本构建“多文化共生”社会不得不正视的问题。2022年,日本政府制定了《为实现与外国人共生社会的路线图》,提出三大愿景,希望日本成为安全安心的社会、富有多样性的活力社会,以及尊重个人尊严与人权的社会。该路线图在中长期重点事项里首次提出要根据生命阶段/周期为外国人提供支持,旨在帮助外国人更好地完成从“异乡客”到“生活者”的转变,这需要日本民众给予外国人更多理解与包容。2023年,日本出入国在留管理厅以日本人为对象开展“关于与外国人共生的意识调查”,结果显示对身边外国人增加持积极态度的日本人占28.7%,持否定态度的占23.5%。从年龄结构来看,18-44岁受访者持积极态度的比例高于年长者,这与其在学校和职场有更多机会接触外国人有关。

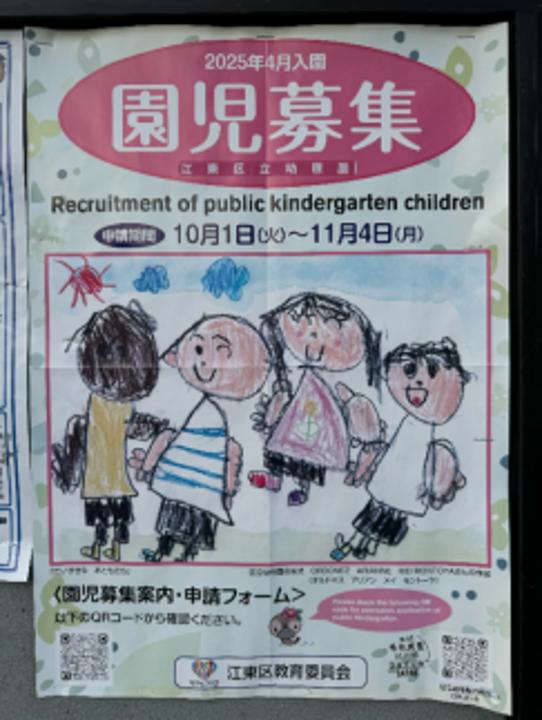

行文至此,我不禁想起在东京都江东区街头看到的公立幼儿园招生海报,中间的插图出自一位外国学童之手,从名字看可能是菲律宾籍。插图的主题是“我最喜欢的朋友们”,四位不同肤色的儿童手拉着手,沐浴在阳光下。教育部门的用意可见一斑。当这些孩子们成为社会主力军的时候,日本也许会离“多文化共生”目标更进一步吧,让我们拭目以待。

幼儿园招生海报。作者摄

幼儿园招生海报。作者摄

作者系上海社会科学院世界中国学研究所副研究员

栏目主编:伍斌 曹静

文字编辑:曹静 夏斌

本文作者:顾鸿雁

题图来源:新华社