文人画如何成为中国绘画的主流?“诗、书、画、印”结合的方式为何能够成为中国画的经典范式?怎样在历史发展中理解明代绘画中的“浙派”与“吴派”?如何看待寺观壁画在元、明、清时期的发展?

在元至清这长达六百余年的历史过程中,绘画蓬勃发展,传世画作与画论浩如烟海。延续“中国绘画”系列,《中国绘画:元至清》跳出传统画史写作的窠臼,在历史原境中展开对元、明、清三代绘画作品的细读与梳理,不止围绕名家名作展开,亦将目光投向女性画家与女性题材绘画、风俗画和人物画,探讨图像创造者的不同身份和性别,以及图像在不同场合中的应用和流通,剖析文人画、宫廷绘画与商业绘画的交融互动,揭示绘画在不同时期的发展状况,以及地域文化对绘画发展的影响,以更全面、立体的视角重新理解中国绘画。

《中国绘画:元至清》,[美]巫 鸿 著,世纪文景·上海人民出版社2025年3月出版

《中国绘画:元至清》,[美]巫 鸿 著,世纪文景·上海人民出版社2025年3月出版

>>内文选读:

总 论(节选)

本卷涵盖的时期——元至清(1279—1911年)——构成中国古代绘画史的第三段也是最后一段。

从历史发展的宏观角度看,元、明、清三朝构成中国朝代史的最后一个时期。元与清分别由蒙古人和女真人建立,之间的明代由汉人掌权,但这三朝都是以儒家政治思想为主导的统一国家,政权的交替也没有造成以往历史上如南北朝、五代十国那样的长期分裂局面。因此在这个长达六百余年的历史过程中,作为多民族共同体的国家不断重组和扩大,包括视觉艺术在内的中华文明持续发展,以卷轴画为主的中国绘画也适应着社会、政治、文化、商业的诸多变化而不断更新。这一朝代史框架中的持续发展在19世纪中期被打断:此时,已进行工业革命近百年的欧洲走上了扩张的道路,加剧了中西之间的政治冲撞和文化渗透。随着中国进入半殖民地半封建社会,摄影、石印、画报等新型视觉形式通过通商口岸和租借地被引进,迅速地重塑了中国视觉文化的面貌。

本卷的研究方法和撰写方式沿袭了本系列中的前两卷。如笔者在《中国绘画:五代至南宋》中提出的,我们需要在两个基础上确定各段中国绘画史的研究和叙述方法,一是绘画发展的阶段性,二是历史资料的留存状况。从叙述方法看,所采取的方式应该尽量全面地揭示绘画在不同时期的发展状况,不但关注形象和风格的特点,而且注意到媒材、内容、样式、画家、观者、社会环境等诸多因素。从历史资料看,由于有关画家的文字记录和具有明确画家归属的作品在五代至南宋这一时期都还相当贫乏,笔者在前书中倡议改变以画家为线索撰写绘画史的传统方式,转而立足于新发现的考古资料和可信的传世作品,将其作为重新构建画史叙述的基础。这一情况自元代以降发生了很大变化:与代表性画家有关的文献在此期间大大增多,不但有不少同代记录,画家本人也常常留下大量文字材料,包括画论、诗文和题跋等。这些材料使研究者能够在相当程度上重构重要画家的生活经历、社会关系和思想变化。此时期的另一重大变化是可靠的传世画作数量大大增加,许多作品具有确切的纪年并带有画家本人、观者、收藏者的题跋和诗文。这两类材料为绘画史研究提供了一个全新的基础,使美术史家能够以单个画家和重要画作为对象,将这类个案研究发展为美术史写作的专门体裁,并取得了许多成绩。

在这类材料的基础上,许多由现代美术史家编写的元、明、清绘画史聚焦于单个画家,进而根据艺术成就和影响力将之分为三六九等,重要者占据单章,次要者集中叙述,再次者简单提到或从略。这些著作中不乏典范之作,提供了富有价值的历史材料和艺术史的真知灼见。但从方法论的角度看,以独立画家为纲的叙事方法延续了传统画史的局限,由于不把宏观历史潮流作为主要观察对象,难免会出现见木不见林之感。写作者对画家的选择也多因循传统看法,习惯性地将大量篇幅给予最著名的文人画家,如赵孟頫、钱选、董其昌(1555—1636年),或是“元四家”(黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙)、“吴门四家”(沈周、文徵明、唐寅、仇英)、清初“四僧”(弘仁、髡残、八大山人、石涛)、“四王”(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)等群体;非文人画家和女性画家或从简,或付之阙如。本卷希望尽力改变这种情况,给予后者更多的讨论篇幅;但更重要的是把单个画家纳入整体艺术潮流之中,在讲述更广阔历史运动的过程中呈现出画家个案。

由于元、明、清三代绘画在诸多方面具有各自不同的社会和文化条件,本书也据此分期,但尝试在朝代史框架中建立一个基本的分层叙事结构,以便对绘画的自身发展进行更为系统的考量。延续《中国绘画:五代至南宋》的做法,这一分层叙事结构的最基础的层面是媒材。这是因为我们讨论的绘画并不仅仅是图像,而且涵盖了承载图像的不同物质形式、不同的展示和观看方式,以及不断发展变化的图像、题款、印章之间的关系。通过对这些因素的综合讨论,我们才能理解绘画在功能、意义及美学价值上的变化。

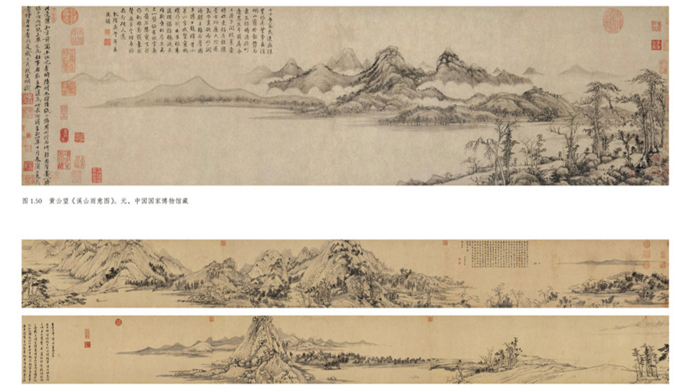

由此观之,经过宋代的发展,卷轴画在元、明、清时期终于牢固地占据了绘画创作的主流。但这并不意味壁画全然消失或不值一提。实际上,元、明两代仍留下了一些宗教壁画杰作和富有时代特点的墓葬壁画,在中国绘画史中具有不可忽视的地位。而清代的许多宫廷绘画是为了营造完整建筑环境创作的,其中包括一些大型的贴落。由于这些建筑绘画与可移动的卷轴画有着不同的社会功能、画家身份、内容构图及技术要求,我们既不应该忽视二者的并存,也不能将其不加区分地混为一谈。本卷的做法是在以卷轴画为主线的同时,另辟专门章节介绍重要的宗教、墓葬和宫室壁画实例。在讨论“可移动绘画”的时候,我们需要继续注意手卷和立轴的使用场合、社会功能和相互之间的关系。如在“元代绘画”一章中,我们将注意到文人对这两种形式的搭配使用。适应着创作和流通的新需要,册页、折扇、条屏等绘画媒材也在明清时期得到普及。

原标题:在历史原境中立体勾勒元、明、清三代绘画的发展轨迹

栏目主编:朱自奋

文字编辑:蒋楚婷

本文作者:[美]巫 鸿