说到51路公交车,对于曾经需要往返于老北站与吴淞码头之间的崇明、长兴、横沙三岛人来说,再熟悉不过了。

那是30年前的记忆:盛夏的午后,从崇明驶出的客轮缓缓靠上吴淞码头。父亲的叮嘱在耳边回响:“从码头出来,乘51路,要快!”我像箭一样冲在人群最前面,攥着车票挤上公交车的那一刻,才第一次真切感受到——终于到上海了。

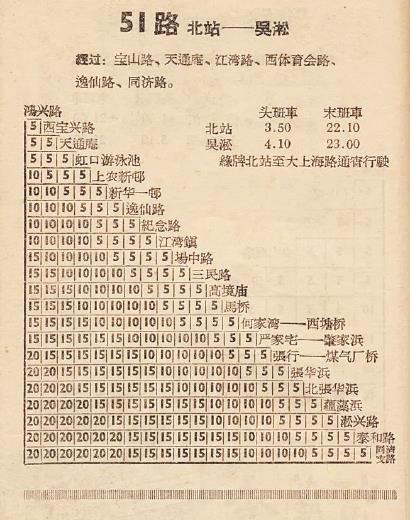

20世纪90年代,51路逸仙路沿途的仓库与码头间,点缀着盎然的郊野风光。随着售票员一一报出张华浜、殷家桥、严家宅、何家湾、高境庙、江湾镇、大柏树等的站名,一段段记忆开始鲜明:第一次望见道口的绿皮火车呼啸而过、第一次透过车窗窥见城市的灯火辉煌、第一次在其中的一个站点安了家……

时光飞逝,窗外那些风景大多已远去,却深深镌刻在心底,偶尔被某个站名唤醒,记忆便如潮水般涌来。原来,这条线路沿线的那些桥、浜、湾、庙背后的故事见证了我,也见证了城市的变迁。

从蕰藻浜大桥北堍出发

吴淞与市区的交通往来,原以淞沪铁路为主。

1949年7月1日,51路作为吴淞地区首条公交线路正式开通,用接管的美国军用卡车改装成客车,载着第一批乘客从天目中路北火车站正门一侧的北站驶向蕰藻浜大桥北堍。

蕰藻浜大桥就是现在的吴淞大桥。这座桥建成于1935年,是吴淞地区首座横跨蕰藻浜的钢筋混凝土公路桥。桥头堡仿欧洲新古典主义风格,护栏镶嵌铸铁浪花纹饰,体现20世纪上半叶中西融合的工程美学,《申报》报道称其为“远东第一工业桥”。

1937年淞沪会战,日军为阻断中国军队补给线,炸毁大桥南侧两跨,导致吴淞至市区陆路交通中断。上海解放前夕,这里又险些毁于溃军之手。1949年后,市军管会紧急修复大桥,把51路公交车终点站设在了大桥北堍。

在上海解放后30年里,日均超500辆重载卡车从老桥桥面轰鸣而过,为上钢一厂、吴淞煤气厂等国营大厂输送物资逾亿吨。王安忆在《纪实与虚构》中写道:“蕰藻浜大桥的锈铁栏杆上,总粘着工人手套脱落的线头,江风一吹,像招摇的细小旗帜。”这画面,成了工业时代最生动的注脚。

“昨日上午十时,服役47载的吴淞蕰藻浜老桥在爆破声中功成身退。随着最后一辆51路公交车缓缓驶离桥头,这座曾托起上海工业脊梁的钢铁巨人,将把使命交予身旁的新桥——跨度120米、荷载能力提升三倍的蕰川公路大桥。”——1982年10月12日,《文汇报》的头版报道《老桥退役,新桥擎起钢铁洪流》记录下这个历史瞬间。1993年,第五次重建后的大桥更名为“吴淞大桥”,主桥梁跨长90米,创华东地区之最;桥宽40米,居全国同类桥梁首位。

从蕰藻浜大桥到吴淞大桥,从昔日“远东第一工业桥”到“上海市内河第一跨”,从经受战火洗礼的残躯到擎起工业重镇的钢铁脊梁,51路始终是这座桥涅槃的见证者。

绿牌车停经“肇家浜”

1958年,上海工业重镇吴淞地区集中了钢铁厂、煤气厂、化工厂等重工业企业。据《宝山区志》记载,吴淞工业区当年日均通勤人口超5万,原有的51路单一线路已无法承载。市公用事业管理局对51路公交线路进行调整,实行红绿牌分线运营方案——这一举措被誉为上海公交史上经典的“工业配套”实践。

红牌车自北站鸿兴路始发,沿原51路走向向北延伸至吴淞同济支路,主要服务吴淞镇、上钢五厂职工。绿牌车自北站出发,改走大上海路(今长江路)、肇家浜、煤气厂桥,终点设在张华浜,重点覆盖上海钢研所、吴淞煤气厂等企业。

“绿牌车经过肇家浜时,能看见厂里通红的钢水包,夏天车厢热得像蒸笼,但没人抱怨——赶不上班车要扣奖金。”上钢一厂退休工人陈根宝回忆里的肇家浜可不是徐汇区的肇嘉浜,实为吴淞工业区内河道,1956年填筑为路后,沿河设上钢一厂原料码头,绿牌车在此设“上钢一厂站”。

据1959年《上海公用事业统计年报》,分线后51路日均客运量从2.8万人次增至4.5万人次,工人通勤时间平均缩短40分钟。吴淞工业区形成“红牌进城、绿牌串厂”的交通网。“红牌车凌晨4点头班发车,天没亮就挤满穿帆布工装的工人。”这是来自原上钢五厂退休职工王志强的回忆。

从上钢一厂(炼钢)到吴淞煤气厂(焦炭供应),再到上钢五厂(特种钢生产),绿牌车的公交班次与工厂三班倒时间严格对齐,两条线路如同城市血脉,为“大跃进”时期的钢铁洪流输送人力与生机。尽管红绿牌编号已湮没于岁月,但其开辟的走向仍沉淀在今51路、52路的基因中。

张华浜工场与何家湾

“张华浜到了!”报站声响起,却鲜有人知道这里曾经流淌过一条叫张华浜的河流。

1915年,浚浦局在吴淞口南岸张华浜地块筹建张华浜工场,主要承担挖泥船、拖轮等疏浚船舶的维修与保养工作。工场选址基于地理优势:它毗邻黄浦江主航道,便于船舶停靠;靠近吴淞铁路,利于设备运输。抗战时期,张华浜工场被日军侵占,改名为“朝日船渠”。

上海解放后,市军事管制委员会财经接管委员会贸易处接管张华浜工场,先后改名为张华浜船厂、东海船厂和东海船舶修造厂。这一时期的工场逐渐从维修业务扩展至船舶建造,成为上海重要的船舶工业基地。

鼎盛时期,工场占地逾千亩,船坞内焊花飞溅,码头边货轮如织。老工人刘德昌回忆:“那时张华浜的汽笛声,隔江都能听见。”如今,1915年初建时的铸铁坞门框架仍嵌于军工路隧道浦东段绿化带间,锈迹斑驳的钢铁骨架静默无言,仿佛诉说着往昔的荣光。

如今的何家湾站冷清寂寥,但在上世纪,这里曾是淞沪、南何、何杨三条铁路支线的枢纽。当车子驶近铁路平交道口,栅栏缓缓落下时,心急的乘客总会探头张望隆隆驶过的绿皮货车。

据《上海铁路史》记载:何家湾站始建于1943年,是侵华日军为运送和储备军火而设在淞沪线上的一个仅有3股道的小站。新中国成立后,何家湾站因邻近沪北工业区和黄浦江边,车站四周的大中型工厂企业和港口码头较为集中,货物集散量不断增加。为适应形势的需要,经多次改造扩建,形成了一个二级三场的大型站场结构,成为上海枢纽内铁路疏港任务最大的一个站。

寻找高境庙与虹口游泳池

“下一站,高境庙!”第一次听到站名时,我向外张望:外面是不是座庙?

高境庙确实是当地一座规模颇大的道教庙宇。据地方志史料记载:元朝末年,在域内的张奚宅西、小吉浦东侧建庙宇,庙宇名高境庙,高境由此而得名。高境庙初为道教场所,1924年后成为道、佛共祀庙宇,一跃成为江湾地区规模较大、香火旺盛的庙宇之一,可惜庙宇正殿毁于一·二八事变和淞沪抗战。1980年,江湾人民公社疏通取直小吉浦河道,庙基遂湮没,高境庙彻底从人们的视野中消失。但51路长期保留高境庙站名。

值得一提的还有虹口游泳池站。

虹口游泳池可以说是上海最早的公共游泳池了。1905年8月,工部局代理总办赖维逊在上海运动事业基金董事会的会议上提出“在上海建造一座公共游泳池”的设想。游泳池选址虹口区东江湾路500号,毗邻虹口公园(今鲁迅公园),形成租界北部的休闲生活圈。作家林文月在《江湾路忆往》中这样写道:“戏水的人很多,但那是卖票子的。我有时跨越铁轨,在那门前晃来晃去,趁机会偷觑内里的景象。可真热闹得很,有男有女,穿着各式花花绿绿的泳装,而且,里面的世界好像很自由放任,常常有大声惊叫溢出门外来……”

抗战胜利后,游泳池由上海市政府接管,更名为“虹口游泳池”,逐步向市民开放。20世纪50年代,游泳池收归国有,成为上海首个向普通市民开放的公共泳池。许多上海人在这里学会了游泳,称其为“童年夏天的代名词”。

如今,51路已南延至人民广场,逸仙路段已经从路面改为高架桥,张华浜、何家湾、高境庙等站名逐渐被撤销。但这条和共和国同龄的老线路见证了上海的工业往事,在一次次往返中编织出这座城市独特的记忆经纬。

原标题:《【海上记忆】51路,天没亮就挤满穿帆布工装的工人》

栏目主编:沈轶伦

文字编辑:沈轶伦

本文作者:施敏