无论是在中国还是全球,肺癌的发病率和死亡率都居恶性肿瘤之首。

肺结节,这一在体检结果中越来越常见的名词,成为压在许多人心头的“巨石”。

复旦大学附属肿瘤医院胸外科陈海泉教授研究肺结节与肺癌筛查二十余年,他曾改写肺癌的国际诊治指南,并向全世界介绍“中国标准”和“上海方案”。

近日,解放日报·上观新闻记者走进肿瘤医院,专访刚刚获评上海市先进工作者的陈海泉教授。

肿瘤医院胸外科主任陈海泉教授在诊室中认真读片 陈俊珺摄

肿瘤医院胸外科主任陈海泉教授在诊室中认真读片 陈俊珺摄

周三上午,是陈海泉的门诊时间。一大早,他的诊室门口站满了病人和家属,他们手中大都提着印有全国各地医院名称的CT报告袋,眼神中透着焦虑。

记者走进诊室,陈海泉正在电脑前端详着片子,三位医生从旁协助,有的在做记录,有的在提前了解下一位病人的病史。

“陈医生,我体检查出一个肺结节,肿瘤标志物指标也升高了,我……我是不是得了肺癌?要不要手术?”病人的语气很忐忑。

“不是癌,放心吧。”陈海泉答。

“可是,我的肿瘤标志物指标升高了啊。”

“这个指标轻度升高,不能代表你患了癌症。”

“那我能不能吃点补品?”

“不用吃。”

“听人家说,长了结节不能喝咖啡?”

陈海泉摇摇头,笑了。身旁的助手立即向病人解释:“这都是谣言,不能当真……”

下一位病人的陈述几乎是“无缝衔接”:“我是从无锡来的,三个月前查出一个磨玻璃结节,吃了一段时间消炎药,您看我需不需要开刀?”

“可以再观察半年。”陈海泉滑动着鼠标,眼睛盯着屏幕上的CT影像。

“那这半年里,结节会不会长大?”“这个结节不一定是癌,如果是癌,也在治愈窗口期内,过半年再开刀也来得及。”

“那我要不要继续吃消炎药?” “不用吃。”

“真的不用?”病人追问。

“如果我是你,我不会继续吃,过半年再检查。但这半年里千万不要着急做CT,做得太频繁对身体不好。”陈海泉嘱咐道。

一位肤色黝黑的壮汉提着好几个医院的CT片袋子迫不及待地坐了下来,他手里捏着一张皱巴巴的纸条,上面写着为这次看病准备的“草稿”:“陈主任,我是从贵州来的,我去年体检时查出一个肺结节,这半年来在老家和四川的医院做了6次CT……”

“6次?你跑了几家医院?”

“好几家……每个医生都让我吃药,过两三个月复查,但没有人给我定论,我饭都吃不下去。我在网上查到你的名字,就从老家过来了。”

陈海泉仔细看了他的片子,询问他是否有吸烟史和其他病史:“你这情况,需要手术。”

病人愣了几秒,说不出话来。等了半年,他终于等到了确切的诊断,但这个诊断之干脆,让他有些措手不及。

“你可以在我这里手术,也可以选择你信任的医生。”

“我就在您这里手术,能不能快一点?”

陈海泉给他开了一张住院单,嘱咐他去隔壁房间,那里的医生会为他登记住院。

下一位病人很快就开始了与陈海泉的对话。和其他人不同,这位老人的脸上并没有紧张的神色:“陈医生,半年了,我来复查。”

“最近怎么样,还和老伴吵架吗?”陈海泉和这位病人非常熟。

“不吵了,我们还买了新房子。” 病人笑了。

陈海泉告诉记者,这是他的一位老病人。2012年,他被诊断出肺癌3a期,挺过了18次化疗和两次手术,到如今已经12年了。

几乎每位病人都抱着等待“宣判”的心情走进诊室,离开时是几家欢喜几家愁。

下一位病人十年前得了乳腺癌,今年在肺部发现一个结节。“没事,你可以放心回家。”听到陈海泉的这句话,她前一秒还紧绷的表情瞬间松弛下来:“陈医生,你真帅!”

一位安徽阜阳来的女病人,拿出两盒药递给陈海泉看:“我们那儿的医生让我化疗,我很怕化疗,又找了一个医生看病,他也叫我化疗。他们还给我开了两种不同的药,我不知道该听谁的。”

“你的情况根本不用化疗,吃药就可以。”

陈海泉建议她该吃哪种药,并告诉她在当地医院就可以开。病人走后,陈海泉轻声对记者说:“看到这种过度治疗的情况,很难不生气。”

最后一位病人,是一个年仅18岁的帅小伙,站在他身旁的父母紧锁着眉头。男孩的情况不太乐观。陈海泉给他开了住院单,告诉他会尽快为他手术。

接过住院单的瞬间,男孩的眼圈红了。

“放心吧,我们会尽力的。”

一上午,陈海泉看了90多个病人,共开出了30张住院单,几乎没有开过药。面对病人事关生命的追问,他的回答总是明确清晰,斩钉截铁,“酷”却不冷。

陈海泉教授(右)在手术中 受访者提供

陈海泉教授(右)在手术中 受访者提供

实话实说,破除“肺结节焦虑”

上观:您这一上午的门诊,看了好几十个肺结节患者,平时都是如此吗?

陈海泉:是的,肺结节可以说是当下引发全民“第一焦虑”的病症。自从2011年有研究证实,低剂量螺旋CT筛查能有效地发现早期肺癌后,越来越多的人开始重视在体检中进行肺部CT检查,再加上医疗技术的不断进步,肺部结节变得越来越常见。

上观:我国的肺结节发病率在国际上是否处于高水平?

陈海泉:目前并没有数据表明我国的肺结节发病率高于世界平均水平。

现在做CT检查非常便捷,像刚才那个在半年时间里做了6次CT的病人并不是个例。过度诊断、过度治疗的现象太普遍了。

打个不恰当的比方,如果我们每个月都去做一次CT,那几乎没有人能逃过肺结节。因为肺部的许多疾病,包括感染性疾病过后,都有可能在短期内在肺部留下结节。

过去,4毫米以下的结节几乎是不出报告的,因为太小的结节难以判断其性质。但现在有些医疗机构会把3毫米,甚至2毫米的结节写在报告上。

很多人看到“结节”两个字,就陷入了焦虑,以为结节就是早期肺癌,或者将来会变成肺癌,于是病急乱投医,在短时间内频繁做CT、找不同的专家看病,结果得到的是模棱两可,甚至截然不同的答案。

上观:我看您下诊断时非常干脆,有些病人可能一时间难以接受,甚至还带着疑惑。您和病人沟通的原则是什么?

陈海泉:我从来不会为了吸引病人在我这里做检查、做手术而刻意迎合病人。如果我认为病人需要手术,我会告诉他——你可以选择在我这里继续治疗,也可以找你信任的医生去做手术。

我的原则就是实话实说,绝不忽悠病人。我对我们科室的医生也是这样要求的——你的每个医疗行为都必须为病人带来切实的好处。要学会设身处地为病人着想,该用的治疗一定要用,不该用的千万不要用。

我看门诊很少开药。特别是遇到外地来的病人,我会告诉他们该用哪些药。这些药可以在我这里开药,如果条件允许,也可以回到当地去开,免去不必要的奔波。

有病人对此很不理解:“我排了这么长时间的队,你竟然不给我开药?”还有很多病人问我:“我好不容易挂到你的号,就给我拍个片子吧。”

我只能坦诚相告:“距离你上一次拍片才没多久,没必要再拍。频繁做CT对身体不好。”

也有病人说:“你怎么才说几句话就把我打发走了?”其实,我是用最简洁明了的话语表达我的认知和判断。大多数病人都会明白我究竟是出于善意,还是“打发”病人。

上观:磨玻璃结节到底是该切还是该留,为什么这么难判断?

陈海泉:磨玻璃结节不必“一切了之”。良性的磨玻璃结节通常会在随访期间消失。持续存在、缓慢进展的磨玻璃结节,90%左右都是早期肺癌,而这种类型肺癌的治愈窗口期比较长,手术完全可以在治愈窗口期内,选择不影响人生轨迹、不影响职业生涯的时机进行。

上观:如何理解“治愈窗口期”?

陈海泉:“治愈窗口期”就是肺腺癌能被彻底治愈的阶段,这一阶段在肺腺癌的发展过程中处于极早期。

对于持续存在但无进展的磨玻璃结节,我们不建议首次发现就立即手术,可以进行一定时间的随访,如果持续存在且缓慢进展,那就要考量自然病程与预期寿命的关系。如果预估病人的寿命大于自然病程,那可以考虑手术;如果预估寿命小于自然病程,则应该避免过度治疗。

陈海泉 复旦大学胸部肿瘤研究所所长,复旦大学附属肿瘤医院胸外科主任、胸部肿瘤多学科诊治组首席专家。现任中国抗癌协会肺癌专业委员会副主任委员、上海医学会胸外科分会主委、上海市抗癌协会肺癌专委会主委。

陈海泉 复旦大学胸部肿瘤研究所所长,复旦大学附属肿瘤医院胸外科主任、胸部肿瘤多学科诊治组首席专家。现任中国抗癌协会肺癌专业委员会副主任委员、上海医学会胸外科分会主委、上海市抗癌协会肺癌专委会主委。

没必要的手术不做

没必要的检查不查

上观:对那些在治愈窗口期内的病人来说,手术时机的判断很重要,这是否意味着医生要承担更大的责任与压力?

陈海泉:经常有人问我,为什么有底气劝退一些急于手术的病人?我们的底气来源于对磨玻璃结节的长期研究,明确了医生最佳的介入肺癌治疗的时机,以及如何为患者提供专业且个体化的治疗方案。

我一直反对把早期当晚期治,把良性当恶性治。我也很感谢病人对我们的信任。我曾经遇到过一个二十多岁的女孩,结婚前夕查出一个7毫米的肺部磨玻璃样结节。她找到我的时候非常焦虑,觉得这个结节会毁了她的生活。我判断她的结节在“治愈窗口期”内,就建议她定期随访,选择合适的时机再手术。她很相信我,每年接受一次CT检查。两年后,她平安生子。

30岁那年,她的结节有了变化,我们为她做了手术,术后的病理显示是“微浸润腺癌”,和我们术前判断的一样,现在她生活得很好。这样的病例还有很多。

上观:您是从什么时候开始对肺结节进行研究的?

陈海泉:2002年前后就开始了。2011年,我们全院职工做肺部CT筛查,结果发现了十几个结节病例,其中只有一个是有抽烟习惯的男性,其余全是女性。当年,上海的其他医院也在全院筛查中发现了类似的情况。于是,我收集了上海以及外地几家医院的数据,经过研究发现,年轻女性、不吸烟人群是磨玻璃结节型肺腺癌的高发人群。

我当时想把这一研究结果发表在国际期刊上,可外国专家觉得这个结果是天方夜谭。后来经过多年的数据积累,相关文章最终发表在美国心胸外科杂志上,让全世界医生认识到亚洲肺癌的流行病学发生了重大改变。

上观:该如何减轻人们对肺结节的普遍焦虑?尽可能减少过度诊断、过度治疗?

陈海泉:2023年,我受美国胸外科学会的邀请,带领国际权威学者撰写了《肺磨玻璃结节管理专家共识指南》。“治愈窗口期”等观点及研究成果都写入了这份指南中。去年,美国胸外科学会发布了由我领衔制定的关于“肺部亚实性结节管理”的专家共识,为各国医生处理肺部结节提供了重要指导。我还多次在国内外演讲,把我们的诊疗经验与同行分享。

但我个人的力量终究是有限的。现在的自媒体很发达,每个人都有“麦克风”,都能发表自己的观点,一般的患者很难作出准确的判断。有些人查出结节后就到处看病,吃不下睡不着,强烈要求开刀。假如手术后的病理检查发现结节是良性时,医生一般会表示祝贺:“恭喜你,你的结节是良性的。”病人的心结虽然解开了,但手术毕竟会带来创伤,影响生活。

目前,我们医院的肺结节手术良性率在8%左右,也就是100个因肺结节而手术的病人里,最终有8个被证实并不是肺癌。这一比例虽然属于世界领先水平,但我们还在努力降低这一数字,坚持“没必要的手术不做、没必要的检查不查”。

上观:我注意到您诊室的墙上贴着有关“微创3.0”手术的介绍,什么叫“微创3.0”?

陈海泉:“微创3.0”是通过对上千例手术的反复思考、归纳和提炼后提出的。简单来说,就是切口微创、器官微创和系统微创。微创不只是伤口小,还要做到少切肺,少清淋巴结。

20世纪80年代,我刚刚当医生的时候,判断一名胸外科医生合不合格,就是看他的开胸手术技术是不是过硬,而当时的手术基本都要开胸、切除整片肺叶。

近十几年来,随着肺癌筛查的普及,肺癌的疾病谱发生了很大的变化,越来越多的早期肺癌被诊断出来。早期肺癌的肿块一般比较小,恶性程度也相对较低。我们探索了一系列有关肺癌的精准外科治疗手段:比如建立术中快速冰冻病理检查方法,手术中只需要5到20分钟就可确定病灶是否为浸润性肺腺癌,等待片刻,就可以确定是否需要做亚肺叶切除术。

我们还总结出6条淋巴结转移规律,并根据不同情况提出相应的选择性淋巴结清扫策略。目前,这项个体化的淋巴结清扫术已在全国多数三甲医院应用和开展。

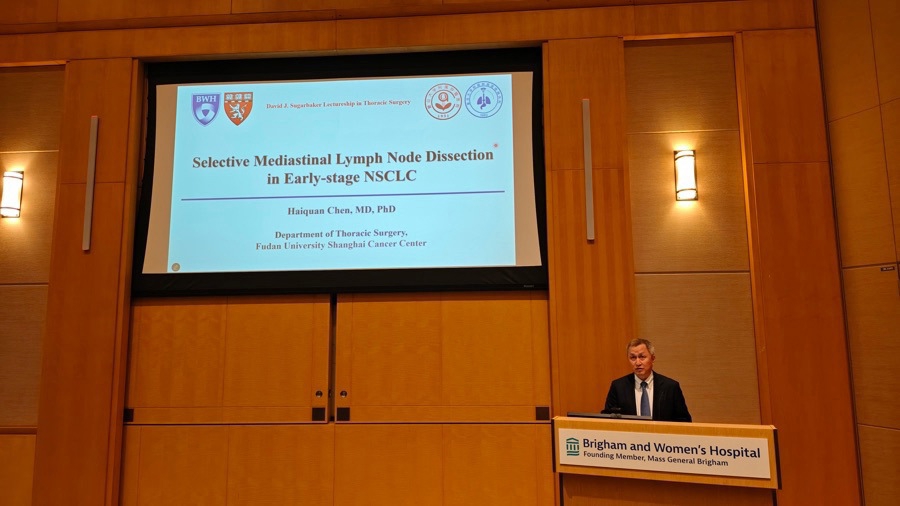

2024年10月,陈海泉教授受哈佛大学布莱根妇女医院邀请,登上“哈佛讲坛”。

2024年10月,陈海泉教授受哈佛大学布莱根妇女医院邀请,登上“哈佛讲坛”。

在国际医学舞台,发出中国声音

上观:您从医40余年来,有哪几位前辈影响着您的行医理念?

陈海泉:40多年前,我从山东来到上海第二军医大学(今海军军医大学)求学,郑宝琦、孙耀昌老师对我的影响很大,他们让我意识到:做医生首先是心术要正、医术要精,在此基础上还要引领创新,为学科发展作出贡献。

到复旦大学医学院读研究生后,石美鑫、王敏生等老师用言行告诉我:做医生就是要考虑如何让病人的利益最大化,如何让他们花合理的钱,活得长、活得好。

1997年,我第一次走出国门到美国进修,跟随“心脏瓣膜外科之父”Albert Starr教授学习。他告诉我,治疗过程中总免不了遗憾,要善于发现问题,总结规律,不断改进,这就是创新的动力。

上观:多年来,您和团队的科研成果频频发表于国际权威期刊上,这些源源不断的灵感来自哪里?

陈海泉:从2009年到现在,我们团队共发表了200多篇论文,其中有十分之一被列入全世界各种医学指南。我对学生说,要写“活文章”,发论文前一定要问问自己,这篇论文对临床工作中的哪一部分是有促进作用的,能让病人获得哪些好处?不能为了发论文而发论文。

很多国际同行也问过我,这些持续不断的创意从何而来。我告诉他们,都是从我的病人身上来的,是他们给我出的“题目”。

上观:您近年来多次登上国际学术交流舞台,发出中国医生的声音。在与国际同行的交流中,您受到哪些启发?

陈海泉:2019年欧洲、美国、亚洲的心胸外科学会在一起开会,我代表亚洲心胸外科医生做了有关肺癌筛查的演讲。在2023年的世界肺癌大会上,我讲了亚洲的肺癌筛查问题。在去年的世界肺癌筛查联盟大会上,我进行了发言。去年,我还第二次受哈佛大学布莱根妇女医院的邀请,登上“哈佛讲坛”,做了两场有关早期肺癌诊治的专题报告。

我发现,国外的顶尖学术活动有一个共同点,就是不讲究排场,参加会议的同行们都非常务实且认真。在演讲环节之后,一般都设有讨论环节。这种讨论不是走过场,而是实实在在的,经常能碰撞出火花。看了某位专家的论文,你能“挑战”他,在讨论中,往往不经意的几句话就会带来新的启发。

上观:中国医生如何才能在国际医学界发挥更大的作用?

陈海泉:近十多年来,我国的医学进步非常快。过去,我们是努力抓住医学潮流,并触及未来。现在,我们完全能在抓住潮流的同时,引领医学的未来。

未来,我们应思考如何把临床优势转化成学科优势,总结出更多科学创新成果,制定更有效的诊治方式,帮助病人活得更长更好。只有这样,由中国医学专家参与制定的各类指南或专家共识才能获得更多引用,中国医学专家才能在国际医学舞台拥有更大的话语权。

原标题:《半年做了6次肺部CT!面对纠结无助的肺结节患者,这位专家直言不讳……》

本文作者:解放日报 陈俊珺