1

5月底,上海高岛屋百货宣布增资1亿元,推动商场转型升级。

这很容易让人联想到2019年的一轮反转:当年6月,上海高岛屋宣布将于当年8月25日闭店;而就在原定闭店日期前2天,上海高岛屋再度发布公告,将继续正常营业。

时隔6年回看这一反转,再看如今高岛屋日本总部增资上海的决心,可以发现,这些年日系百货在中国市场确实经历了一番波澜起伏——

去年6月30日,陪伴上海消费者27年的梅龙镇伊势丹正式歇业;

今年以来,GUCCI等国际品牌相继关闭其在上海新世界大丸百货的门店,但商场也引入了劳力士等名表品牌和国际美妆品牌“补位”;

上海高岛屋,则成为沪上纯日资百货的“独苗”……

是日系商业、日式服务不吃香了吗?答案不尽然。在携程等平台,日本仍高居出境游目的地前列。

然而,当去大阪、京都的飞行时间,比从崇明到临港的行驶时间还短暂,日系百货对沪上消费者的吸引力何在,这是个问题。

是更充分地融入国内消费市场实现本地化,还是坚守日系商业原汁原味的特色?这不仅是高岛屋、大丸要思考的事,也是上海如何更好留住外资的一道考题。

坐落于南京路步行街,新世界大丸百货吸引着不少游客和消费者。(海沙尔 摄)

坐落于南京路步行街,新世界大丸百货吸引着不少游客和消费者。(海沙尔 摄)

2

据悉,高岛屋此次增资上海的资金用途,将部分用于对上海高岛屋的设施设备升级,推动商场硬件翻新。

上海高岛屋百货有限公司董事长竹原贤之在接受记者采访时表示,商场开业已有13年,每天来高岛屋的客人中,周边古北地区的居民占比很高,因此商场有一种使命感,“不会轻易放弃在上海的事业。”

这里还有一个更重要的前提。对于此次增资,日本高岛屋集团社长村田善郎表示,中国是目前全球最大的消费市场,高岛屋日本总部将上海高岛屋百货作为在中国市场的大本营,即便整体消费环境仍处在恢复活力的上升期,高岛屋始终要在中国这个大市场保留重要的一席之地。

这不是简单的场面话。

从高岛屋过去196年的发展历程,可以找到这家老牌百货的“定力”所在:1829年,饭田新七在京都创立一家纺织品零售店,成为高岛屋的前身;1932年起,高岛屋在大阪、东京开设现代化大型百货商店,成为日本最具代表性的百货公司之一。

时间来到2009年,株式会社高岛屋、高岛屋新加坡有限公司及东神开发株式会社共同投资设立上海高岛屋百货有限公司,投资总额达18.3亿元。3年后,高岛屋在中国的首家门店在上海开业,成为第一家进驻中国的纯日资百货。开业伊始,上海高岛屋一度成为外资品牌进入中国开设首店的扎堆处。

即便如此,上海高岛屋的诞生也经历了一番考验——开业前历时5年磨合,还要克服后金融危机时期的各种挑战。但日本高岛屋方面对上海以及长三角的投资环境、市场潜力做了充分调研,得出结论是“必须进驻中国,且首选上海”。

记者采访中,高岛屋方面多次提到“长期主义”。进一步深究则让人惊讶:高岛屋所坚持的长期主义是十年、二十年都不会动摇的目标,而在国内当下的消费市场,一家网红店红火超过一年已经算“坚挺”,长红三年以上的商场和品牌,已能让同行艳羡。

上海高岛屋百货日本馆 舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆 舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆新品区 舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆新品区 舒抒 摄

这样的“时间观念差异”,让2019年的反转显得来之不易,也让今年的顺利增资变得在情理之中。

从合同看,上海高岛屋百货有限公司与中华企业股份有限公司签订的租赁合同周期为2012年6月至2032年6月,为期20年。其中,2019年8月双方经过商榷,将在未来6年执行优惠期的租金价格。今年初,双方在房租优惠价到期前完成了新一轮租金谈判,最终取得了双方满意的结果。

“我们希望让外界看到,高岛屋集团想要继续扎根中国,扎根上海市场。”村田善郎说。

3

高岛屋增资的消息公布后,很多人将这一决策归结为“租金谈拢”。

这的确是原因之一,但并非全部。毕竟,运营实体百货,即便房东有免租优惠,商场运营仍需要实打实的资金投入。

高岛屋留在上海的原因已然明确,但如何留在上海,仍需要长久之计。

在上海高岛屋的2楼会议室,一进门就能看到一面中式锦旗,这是长宁区授予高岛屋积极参与“五五购物节”的一份荣誉,而今被悬挂在了会议室正中央。

这从侧面反映了上海高岛屋一直在平衡其日系商业特点和在中国市场的本地化进程。

目前,上海高岛屋的主力客群为30岁到40岁的年轻家庭客群。在竹原贤之看来,上海市场非常大,高岛屋并不急于扩展客群圈层,但会围绕“品质生活方式”引进更多日本好产品,并策划相应活动。

高岛屋百货日本馆漆器商品

高岛屋百货日本馆漆器商品

记者身边,最近半年内前往日本旅行的友人几乎人人感叹,在东京、大阪这些热门城市,线下商业的繁荣程度足以让上海商业地产的从业者们羡慕。

但竹原贤之则指出,日本当下的消费市场主要依赖入境旅客,自身的内需正处于历史低位。

这与上世纪90年代日本进入后泡沫经济时代有关。当社会历经泡沫经济的崩坏,人们的物欲降低,商品进入“价格低廉才卖得动”的阶段。售卖折扣商品的“唐吉诃德”代替高档百货成为日本最火爆的连锁店之一,这一状况一直持续至今。

那为何日本的实体商业依旧让人觉得繁荣?电商冲击小只是部分原因。另一重要原因来自日本消费者多年来养成的购物习惯——他们更愿意自己出门,到店里看到商品实物,再付款购买。

截至目前,日本高岛屋百货已连续三年达成历史最高的利润结算周期。高岛屋将其归功于入境旅客,其中60%的销售贡献来自中国旅客。在上海高岛屋所在的长宁古北地区,能时常看到拎着日本高岛屋购物袋的本地居民。

“上海消费者到日本出境游,对我们在上海的经营并不是‘分一杯羹’;相反,大家对日系品牌和服务模式有了了解,反而更利于我们在上海运营商场。”竹原贤之说。

有趣的是,上海高岛屋五楼的日本馆里,已经有了类似的入境游“对照组”。

走进全部都是日本进口直采商品的高岛屋日本馆,“小鹿纯子”的扮演者荒木由美子的限定款商品非常吸睛,售卖围巾、披肩、西式茶具等商品,价格从200多元到4000多元不等。其中一款印有她亲笔撰写中文的杯子销售火爆,记者采访时只剩下最后一份样品陈列。

高岛屋百货日本馆荒木由美子限定商品区 舒抒 摄

高岛屋百货日本馆荒木由美子限定商品区 舒抒 摄

舒抒 摄

舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆负责人陈凌君介绍,随着今年离境退税起退点的下调以及“即买即退”等新政推出,来自中国台湾、欧美以及东南亚等地的入境游消费者显著增加。日本馆内受这些游客欢迎的产品有传统的手工艺品、茶具、漆器等,而本地消费者对日本进口的人体工学座椅、银壶等不易带走的高价值产品更感兴趣。

数据最具说服力。今年前5个月,上海高岛屋离境退税额较去年同期增长60%,其中5月“即买即退”服务上线后,离境退税金额较去年同期增长超200%。

上海高岛屋百货日本馆 舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆 舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆 舒抒 摄

上海高岛屋百货日本馆 舒抒 摄

4

不过,高岛屋的离境退税体量在商场整体收益中微乎其微,想要借助此次增资势头破局商场原先运营中存在的各类问题,还要找到其他切入口。

高岛屋的问题,在上海日系百货中并非个例。

比高岛屋还早100多年诞生的大丸百货,2015年与上海新世界共同开设了上海新世界大丸百货,开业后不仅GUCCI、Burberry、Bottega Veneta等奢侈品牌相继进驻,商场美妆品牌数量也高居沪上首位。

但今年以来,伴随部分成衣品牌和钟表品牌退出,坊间也有疑问:“奢侈品在南京东路是否水土不服?”

新世界大丸百货则在5月中旬十周年店庆期间,交出了一张亮眼的成绩单:5月17日、18日,全馆销售额突破2.06亿元,同比增长3%;两天客流量超13万人次,较去年同期增长6.8%。

新世界大丸百货内,集聚了51家高化个护品牌。(海沙尔 摄)

新世界大丸百货内,集聚了51家高化个护品牌。(海沙尔 摄)

更早进入上海的伊势丹集团,早在1993年就在当时外贸商品集聚的淮海路开出华亭伊势丹百货。1997年开业的梅龙镇伊势丹则开启了南京西路商圈“梅泰恒”商业金三角的历史。梅龙镇伊势丹的购物袋与大上海时代广场连卡佛的购物袋,一度是沪上的商业潮流符号。

此外,上海还有一座拥有日系百货基因的商场:静安寺久光。其开发商香港利福国际集团旗下知名的香港崇光百货原为日本崇光百货在中国香港的分支,商场B1层以售卖日本特色商品为主的“FreshMart鲜品馆”,长期是上海消费者购买日系食品的热门目的地。

梅龙镇伊势丹

梅龙镇伊势丹

有意思的是,一家从梅龙镇伊势丹撤离的家具品牌,已经在上海高岛屋5楼开设新店。品牌方兜兜转转,最后还是选择了与伊势丹有着相似商业氛围和运营逻辑的日系百货。

然而,伴随年轻一代消费者转向体验式购物中心以及垂类的二次元商场、非标商业街区,坚持传统百货展陈和零售方式的日系百货,在“Z世代”中的影响力开始式微。

不仅是日系百货,上海的百货业态乃至整个“盒子”商业体模式,近年来都面临来自“非标商业”的新挑战。

日系百货如何满足见多识广、口味“刁钻”且不断需要新刺激的上海消费者?即便是引以为傲的日式服务,也面临是否需要本地化改良的转折点。

但高岛屋给出的答案是坚持正统的日式服务,包括友好的鞠躬问好。“日本消费者喜欢‘眼见为实’,造就了商品包装的匠心,虽然在中国,日用品、快消品网购便捷,但仍有很多人希望来商场亲自挑选礼物送给亲朋好友,高岛屋将在这类需求上提供更多样的选择和更精美的包装服务。”竹原贤之说。

5

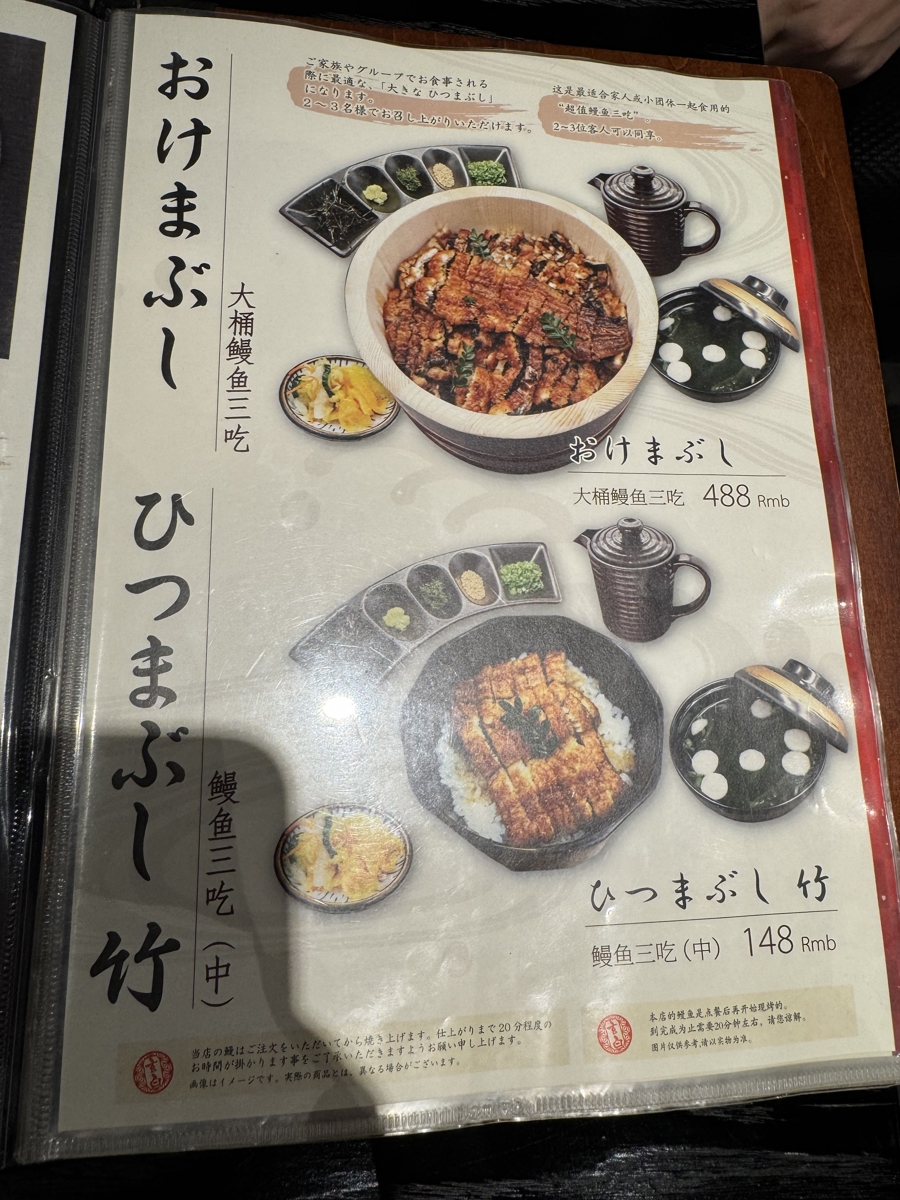

在高岛屋5楼的鳗鱼专门店餐厅“玄白”,一份包含“直接吃”“拌着吃”“泡汤吃”等三种吃法的“鳗鱼三吃”售价190元,是店内的主打菜品。门店负责人翠姐最近有些苦恼,国产鳗鱼价格居于每公斤195元的高位,这让餐厅成本水涨船高,但又不能轻易涨价“吓跑”客人。

“玄白”菜单 舒抒 摄

“玄白”菜单 舒抒 摄

“虽然经营成本上升,但希望政府部门能为餐厅和商场多拓宽一些推广渠道,让更多上海消费者知道我们售卖的是正宗日本关西风味的鳗鱼料理。”翠姐说。

记者采访中发现,与其要资金扶持,不如要更大的舞台“被看见”,是不少品牌和商场共同的诉求。

被问及增资后对政府服务的期待,竹原贤之很爽快地提出,长宁区可否进一步引导高岛屋周边的楼宇更积极地发展裙楼商业,尤其是引进尚未进驻高岛屋的品牌,形成差异化发展。同时,希望商场周边聚集更多餐饮业态,服务高岛屋最重要的家庭客群,让高岛屋不再“单打独斗”。

对于“政府引导”的信任,是外资加码投资上海的重要底气。

这一引导可以是国企对租金的让步,但换个角度看,“让利”的租金能够通过政府更精准高效的营商服务来“返还”。当商场获得了专业的监管和指导,获取了更大的平台导流资源,商业业绩增长所创造的价值上限,将远高于一时的租金指标“圆满”。

这个道理不仅存在于商场与房东的沟通洽谈中,对于上海正在推进的商务楼宇更新、“工业上楼”项目等,亦是如此。

原标题:《品区·周末侃 | 高岛屋、大丸、伊势丹,上海日系百货“命运大不同”》

栏目主编:茅冠隽

本文作者:解放日报 舒抒

题图来源:舒抒 摄