【编者按】

起来!前进!在中华民族最危险的时候,上海发出了抗日救亡的民族强音。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,解放日报“抗战•上海寻迹”报道组兵分多路,从不同视角寻找上海抗战印迹。我们寻访的第二路,寻找当年那些鼓舞人心的文艺作品诞生之处,访问文化名人抗战期间在上海奔走的人生轨迹,回望上海民众在民族危亡之时万众一心的觉醒。

“八·一三”事变后,众多宣传抗日的演剧队纷纷在上海成立,试图以文艺的力量唤醒民众、抗日救亡。其中,一支全由儿童组成的抗日宣传队伍十分特殊,它就是成员最小年龄仅8岁的“孩子剧团”。

“我们愿意永远演戏,愿意上前线去演,愿意到内地去演,也愿意到受难的同胞里面去演……”在中国共产党的领导下,孩子剧团的儿童们活跃在各难民收容所、伤兵医院和工厂、学校、里弄,以高涨的热情开展抗日演讲、演剧和歌咏活动,引起了强烈的社会反响。

虽然只存在了五年时间,孩子剧团的足迹却遍布大江南北8省区50多个县市,在抗日救亡运动中发挥了积极的宣传作用。正如郭沫若所说,他们尽可以成为一部抗战的侧面史。

“不逃,不躲,要同日本鬼子拼”

1937年夏秋之际,上海。

沪东临青初级中学的部分中小学生,组织成立了一支孩子歌咏队。他们经常在课余时间练唱,同时参加一些校外的抗日救亡活动。这些学生,大多数是杨树浦的穷苦孩子,还有人是从东北或江南流落到上海的。

这所学校,与中国共产党的关系十分紧密。在1933年秋,中共地下党员严镜余等为掩护革命活动、培养革命种子,秘密建立了临青学校, 接收失学的工农子弟,业余指导儿童排演戏剧、演唱歌曲。

“八一三”后,日军对上海江湾、闸北一带以及中心市区发起炮轰,沪东首当其冲,临青学校一夜之间成了战区。站在倒塌的房前,面对着血流成河的惨象,幸存的孩子们心中升腾起难以磨灭的抗日情绪。

恩派亚大戏院

恩派亚大戏院

在老师的带领下,孩子们进入租界,逃难至霞飞路恩派亚大戏院的难民收容所避难。但这些孩子不愿整日躲在难民所内,他们一到这里就积极要求参加救亡宣传活动,走上街头,通过演戏、唱歌、演讲等方式宣传抗日,情绪高涨。

这股儿童救亡力量引起了上海中共地下党组织的注意。当时,国难教育社中共党组书记王洞若到难民所看望孩子们时,特意指派临青学校党员老师吴新稼,将孩子们组织起来开展抗日演剧活动。

1937年9月3日,在恩派亚收容所二楼召开大会,由难童组成的孩子剧团正式成立,并成为文化界救亡协会的团体会员。大会选举吴新稼为干事长,通过了《孩子剧团宣言》《孩子剧团公约》和《孩子剧团团歌》。

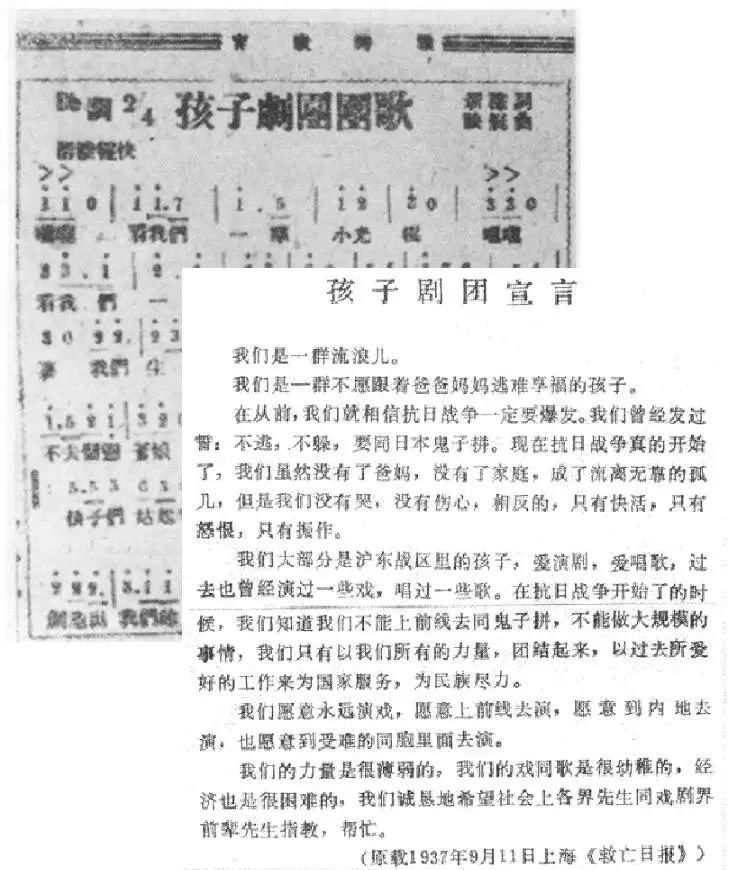

孩子剧团宣言与团歌

孩子剧团宣言与团歌

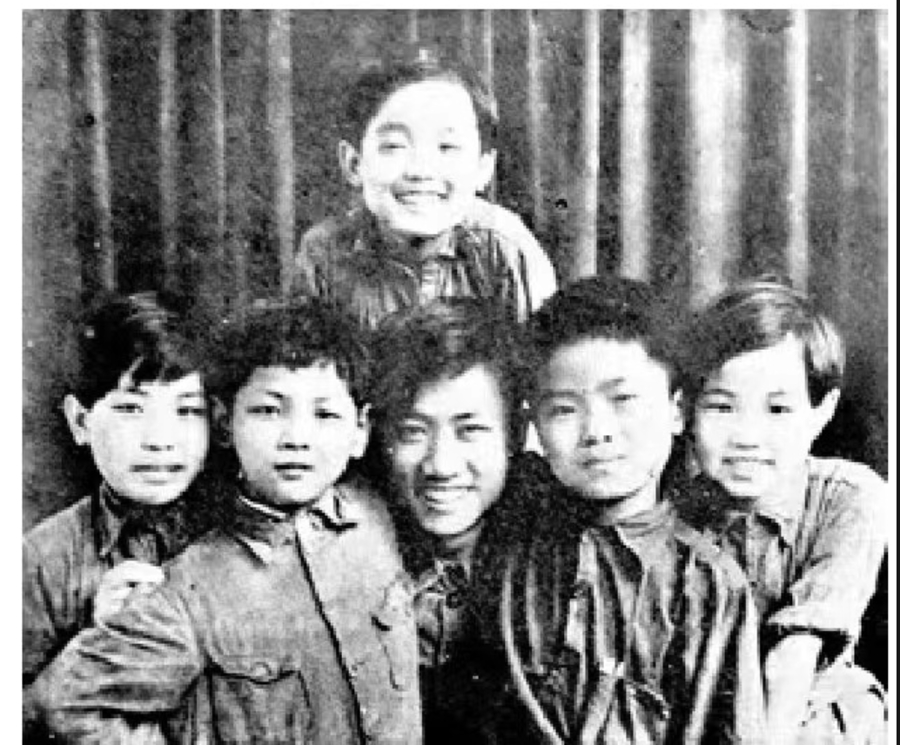

孩子剧团成员,既有临青学校歌咏队的成员,也有不少工人子弟。当时,吴新稼以该校8名在读中小学生为基础,吸收绍芳小学等学校的儿童以及部分少年工人等共19人组建剧团,团员平均年龄14岁,最幼者仅有9岁,多数成员都来自上海本地及周边乡镇流落来沪的贫民家庭,一些孩子是孤儿,部分还有过参与革命的经历。

“我们是一群流浪儿……在从前我们就相信抗日战争一定要爆发。我们曾经发过誓:不逃,不躲,要同日本鬼子拼。”《救亡日报》发表的孩子剧团的成立宣言中这样写道:“我们知道不能上前线去与鬼子拼,不能作大规模的事情,我们只有以我们所有的力量,团结起来,以过去所爱好的工作来为国家服务,为民族尽力。”

“小先生”们的火种

孩子剧团成立后,儿童们立刻以巨大的热情和极具代表性的方式,投入到上海如火如荼的抗日救亡宣传浪潮中。

1937年9月11日,在静安寺路(今南京西路)上的静安难民收容所,孩子剧团举行了成立后的第一场正式公演。

孩子剧团演出照片

孩子剧团演出照片

早上9点,年仅15岁的女团员许立明率先登台演讲。她稚嫩却充满力量的声音控诉着日寇暴行,呼吁同胞奋起抗日,立刻引起了轰动。观众席中不断发出“年轻的战士们”“了不起的小英雄”的惊叹声。

如果说言语点燃了民众抗日的意念,那么歌声则彻底激发了人们心中最深沉的家国情怀。当孩子们高唱起《孩子剧团团歌》《义勇军进行曲》《救国军歌》等激昂的抗日歌曲时,整个收容所的气氛被推向高潮。

据当时在场的记者描述,一位工人模样的难民激动地说:“我的眼睛湿了,你看,他们的也湿了。”这泪水不仅包含着感动,更凝聚成“大家联合起来,把日本强盗赶出去”的钢铁般决心。

尽管条件极其艰苦,缺乏专业的演技训练、合适的道具与统一的服装,孩子们的热情与责任感依然克服了一切。在成立后至上海沦陷前的短短三个多月里,他们的足迹遍及上海三十多个地点,包括工厂、学校、医院、街头、其他难民收容所乃至电台,进行了四十多场演出。他们精心排练的节目形式多样,包括《仁丹胡子》《捉汉奸》《火线上》《帮助咱们的游击队》等五个儿童剧剧本,以及双簧、小歌剧,如《不愿做奴隶的孩子》等。

随着战局日益紧张,特别是淞沪抗战后期,大量难民涌入租界。孩子剧团的主要成员也随难民队伍进入了国际难民收容所。这是由慈善机构搭建的大型芦席棚区。芦席棚的角落空间成了孩子们集起居、办公、排练、自修于一体的“小天地”。他们常常在地铺上围坐讨论剧本、撰写宣传稿、学习文化知识。

团长吴新稼和小团员的合影

团长吴新稼和小团员的合影

进入收容所后,剧团的团员还多了一重新的身份——“小先生”。收容所里有数百名失学的难民儿童,孩子剧团的团员们主动承担起教育他们的责任。他们在六个大草棚里开设了难民儿童识字班,利用饭后或空余时间,教孩子们认字、读书、唱救亡歌曲。

“小先生”们并不满足于棚内教学,他们更带领着难民儿童中的积极分子,勇敢地走出收容所,走向街头巷尾进行抗日宣传。一次典型的行动发生在1937年11月17日:孩子们从胶州路的国际难民收容所出发,走出马斯南路(今思南路),来到辣斐德路(今复兴中路)。在一个弄堂口,看到聚集了不少居民,“小先生”便指挥难民小学生在宽阔的墙面上迅速贴上醒目的标语——“保卫大上海!”“上海是中国人的地方!”

其他孩子则向路人分发传单,更有胆大的孩子站在台阶或石墩上,进行简短的抗日演讲,带领大家高唱《打回老家去》《大刀进行曲》等歌曲。这些由孩子带领孩子的宣传小队,以其纯真无畏的形象和直击人心的内容,常常能迅速吸引路人驻足,在当时的上海街头形成独特的、极具感染力的抗日宣传力量。

“抗日战争血泊里的一朵奇花”

1937年11月,日军占领了上海,上海成了“孤岛”。党组织决定,让孩子剧团撤离上海,先到武汉,再研究以后的去向。

为了躲避敌人的搜查,22名孩子剧团团员有的乔装成难民的儿女或兄妹,有的在海员掩护下藏在轮机舱里离开,还有年长一些的团员装扮成小商贩、小伙计,两个年龄小的孩子则被托付给人当“儿子”,请他们帮忙带到目的地。

从11月18日到23日,前后分成5批,孩子剧团的团员们才全部离开上海。孩子们冒着敌人的炮火,沿途风餐露宿,经南通、如皋、扬州、高邮、淮阴、徐州、郑州,沿途还一路演戏唱歌、四处宣传,终于在1938年1月10日到达当时的战时首都武汉。当时,武汉还汇集了一批从东北、平津、沪宁转移出来的进步文艺人士。

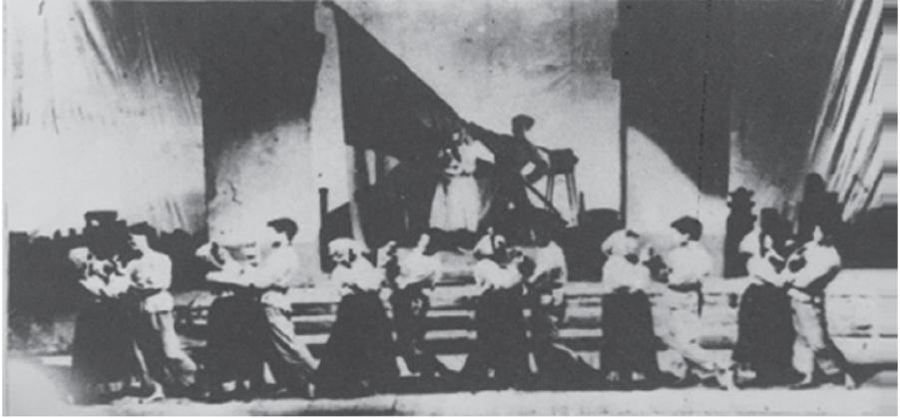

孩子剧团在武汉演出,1938 年,罗伯特·卡帕摄。

孩子剧团在武汉演出,1938 年,罗伯特·卡帕摄。

1938年1月30日下午,周恩来派人将孩子剧团的成员接到八路军办事处,为大家举行了一个欢迎会。会上,孩子剧团演唱了《孩子剧团团歌》及《流浪儿》等歌曲。当孩子们唱到“我们都是没家归的流浪儿,流落在街头没饭吃,没饭吃,爸爸妈妈全被杀”的时候,周恩来和参会的其他同志都湿了眼眶。

会上,周恩来以“救国、革命、创造”勉励孩子们为抗日救亡多作贡献。郭沫若则说:“有了你们这群不怕艰苦的儿女,中国也要在苦难中渐渐长大起来的。”

当时,为了深入开展国共第二次合作,国民政府军事委员会改组,成立政治部,陈诚任部长,周恩来、黄琪翔任副部长。在周恩来和郭沫若等人的努力下,陈诚同意孩子剧团由政治部收编,作为一个宣传单位,隶属主管文化活动的第三厅领导。

在武汉安定下来后,孩子剧团很快投入到救亡歌咏、演剧活动中。

“五四”当晚,孩子剧团在武昌体育场参加“五四”歌咏大会,听众有1000多人。“起来,不愿做奴隶的人们……”“前进!中国的青年……兴国的责任,落在我们的两肩……”唱了4首歌后,刚要下台,又有人喊“再来一个”,孩子们又唱了两首。有剧团成员回忆,虽然“我们的小嗓子嘶哑了,可是不能拒绝大家的期望,我们非常兴奋,因为我们看到了歌咏的伟大的力量”。

1941年,孩子剧团在重庆演出六幕儿童剧《乐园进行曲》

1941年,孩子剧团在重庆演出六幕儿童剧《乐园进行曲》

随着日军的深入,孩子剧团撤离武汉,先后撤退到长沙、桂林,后抵达重庆,继续开展丰富的抗日宣传活动。1940年下半年,孩子剧团在重庆歌乐山下金刚坡国民政府政治部总务厅大草坪的土台上,唱响了《黄河大合唱》。剧团没有正式乐队,就用二胡、口琴、笛子、锣、鼓、汽油桶等替代。那天来的观众很多,草坪上,山坡上,站满了人。

在中共地下党领导下成立的孩子剧团,总共活跃了5年时间,辗转多地,用稚嫩的嗓音,演唱出了民族的希望的声音。在他们的动员下,知识分子与普通民众的情绪被热烈地感染,左翼戏剧家许幸之致函孩子剧团:兴奋而明朗的歌声“充溢了整个的教室,整个的弄堂,一直传达到街头”;茅盾赴剧团武汉驻地访问,赞叹他们“逃过敌人的虎口,越过兵荒马乱的火线”的果敢,是“抗战血泊中的一朵奇花”。

原标题:《这支抗日宣传队全由儿童组成,最小成员8岁,成为抗战“血泊中的一朵奇花”》

栏目主编:简工博

本文作者:解放日报 顾杰 肖雅文 林子璐