1937年12月13日,南京沦陷。枪炮声渐息,屠杀却刚刚开始。

日本少尉军官向井敏明和野田毅进行一场比赛,以军刀砍掉中国人的头颅数量定胜负。二人拄刀洋洋得意的神情,被照片定格,出现在当年的日本报纸上。

这张照片,成为电影《南京照相馆》重要细节。在历史上,这张照片以及相关报刊报道,将已改头换面的两个刽子手揪了出来,得到应有的惩治。

发现这张合影照片的,是高文彬。他先后担任远东国际军事法庭翻译官、中国检察官办事处秘书,是东京审判的全程亲历者。

2020年,定居在上海的高文彬以99岁高龄辞世。此后,他的家属将其生前手稿、图书、照片等2000余件物品捐赠给虹口区档案馆。档案馆用了一年多的时间,将这些资料编码归类,并翻拍整理成册。

在虹口区档案馆恒温库房,我们透过这些档案,走进这位东京审判的亲历者,以及那段审判过程。

高文彬(左)在远东国际军事法庭前(文内照片除特殊说明外,均为高文彬家属捐赠,虹口区档案局整理,刘雪妍翻拍)

高文彬(左)在远东国际军事法庭前(文内照片除特殊说明外,均为高文彬家属捐赠,虹口区档案局整理,刘雪妍翻拍)

参与东京审判

在高文彬留下的资料中,有一份他手写的辞职信。他向原本任职的上海第一绥靖区司令部军事法庭提出辞职。信中写道:“日本远东国际军事法庭中国检察官向哲濬氏来沪招致中国译员,幸录取该庭,复以工作紧急命令即日就道,遂致不及走辞所有原任书记官一职,恳请准予辞去……不胜感戴。”

1946年1月19日,远东国际军事法庭成立。这个时候,一年前从东吴大学法学院毕业的高文彬,还不知道自己即将参与这场大审判。

这是中国第一次参与国际审判。东京审判的审讯以英文进行,大量的文件和证据需要整理翻译,但中国检察官办事处人手极为缺乏,所以在正式开庭前,首席检察官向哲濬回国招聘几位翻译前往东京工作。

在东吴大学法学院,高文彬接受了系统的英美法和中国法学习,且英语能力极佳,经老师刘世芳举荐,通过了向哲濬的面试。就这样,他成为参与东京审判的17位中国代表中的一员。

1946年5月16日,高文彬抵达日本。最初,他主要负责文书翻译。大约三四个月后,前期翻译工作基本结束,高文彬转任向哲濬秘书,负责国际检察局和中国检察组的联络和往来文件处理等。从他留下的资料可以看到,即使任务繁重,他的笔记依旧一丝不苟。

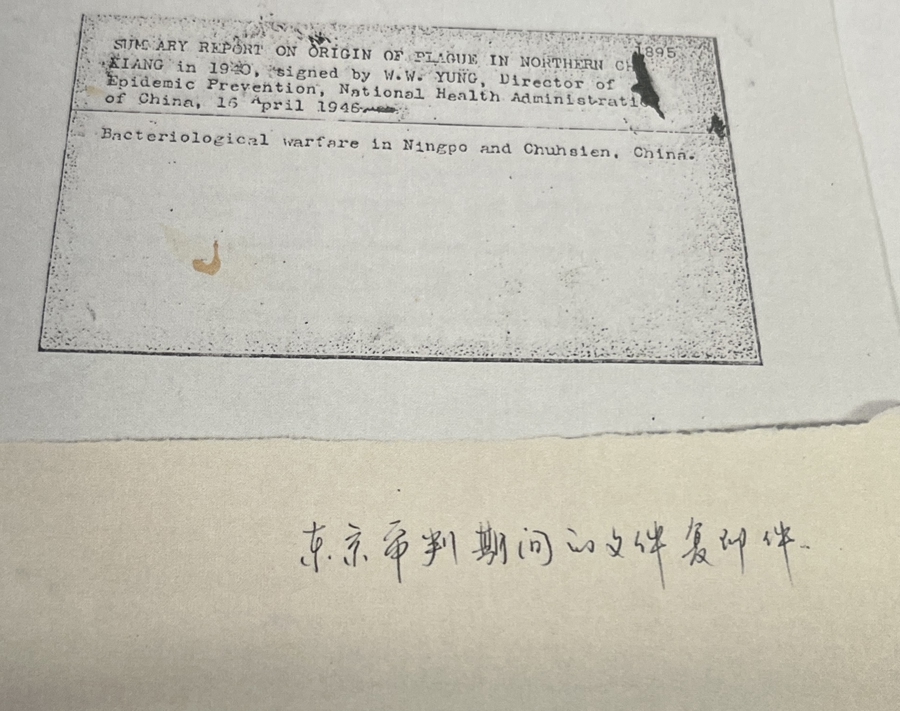

东京审判期间的文件复印件

东京审判期间的文件复印件

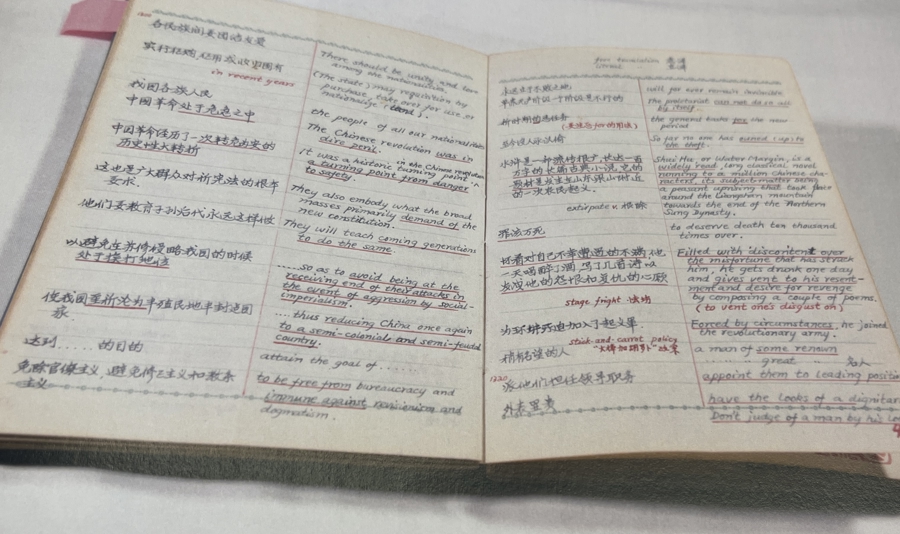

高文彬的笔记本里,摘录了很多语句搭配

高文彬的笔记本里,摘录了很多语句搭配

揪出“百人斩”元凶

东京审判是对外开放的。法庭门口有一间小屋,民众可以去购买旁听券,售完为止。南京大屠杀是东京审判的重要部分,旁听者特别多。

日本在1945年签署投降书前后,有组织地销毁大量证据,要求“一张纸片也不能留下”,连士兵和将领的私人日记都要毁掉。所以在东京审判中,根本找不到任何一份日本的会议报告,也没留下最高战争指挥委员会的笔录。

本以为南京大屠杀,举世皆知,但到了法庭上,日本战犯口径一致说自己无罪,就连旁听的日本人对这一事件也将信将疑。东京审判遵循英美法系,实行无罪推定。要给日本战犯定罪,必须有足够的证据。

于是,找到南京大屠杀证据的重任,再次落在中国检察组肩上。

为此,向哲濬陪同国际检察局局长回到中国,带着大量的证人证言再次来到东京。证据面前,南京大屠杀不容辩驳。

高文彬晚年回忆,当有关南京大屠杀的审判退庭时,他正巧碰到旁听的日本人离开,“女的看到我们中国人就低着头,不敢正视我们。为什么?她们觉得羞愧!”

事实上,中国检察组对日军暴行的证据收集没有停留在已有的证人证言上。在东京审判中国部分的检察工作完成后,高文彬仍旧有空就到国际检察处的档案室查资料。那里集中了各种媒体报道、相关档案以及日方来不及销毁的机密文件。1946年的一天,他发现一份1937年12月的《东京日日新闻》(今《每日新闻》),有篇标题为《百人斩超记录》的报道——

片桐部队的向井敏明、野田毅两名少尉,在南京开创了“百人斩竞赛”的先例。在这场罕见的比拼中,两人在10日紫金山攻略战的战绩分别为106人对105人。10日中午,两少尉手持刀刃残缺的日本刀会面时,展示了这一结果。

野田:“喂,我斩了105了,你呢?”

向井:“我杀了106了!”

两少尉哈哈大笑起来。不管是谁先砍到100人的,他们马上达成一致意见,“算作平手游戏吧,再重新砍150人怎么样?”11日,他们果真开始了斩150人的竞赛。

资料图

资料图

高文彬基本读懂了报纸的意思。“想到自己的同胞像牲口一样被屠戮时,我的心都碎了。”他在回忆录中写道,“作为中国人,我唯一的想法就是将两人处决。”

高文彬马上到资料室,将报纸复印了3份,一份自己留底,另两份交到中国驻日本军事代表团,转寄到南京审判战犯军事法庭。因为东京审判主要针对甲级战犯,乙、丙级战犯的审判主要在国内。

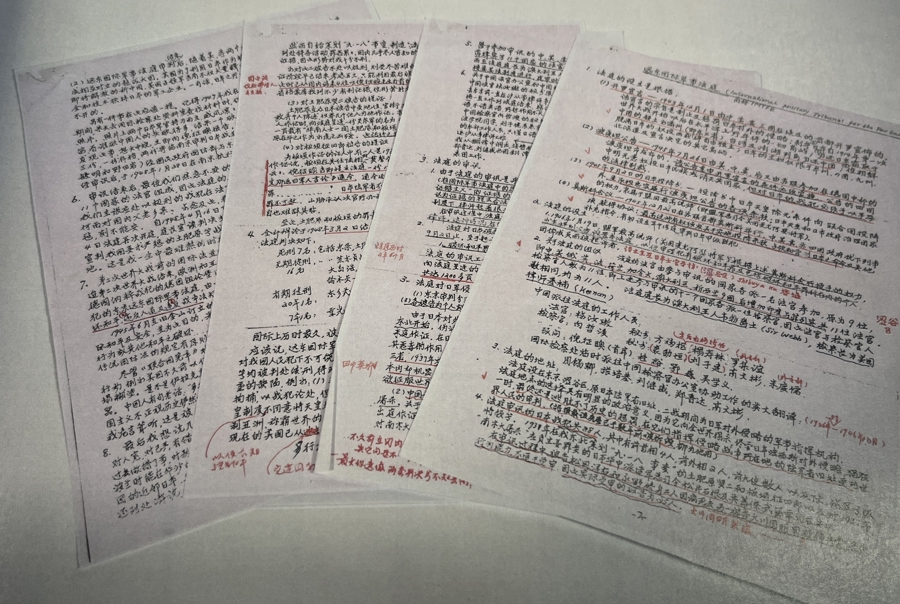

高文彬在远东国际军事法庭的手稿

高文彬在远东国际军事法庭的手稿

东京审判中国代表团部分成员在日本的留影

东京审判中国代表团部分成员在日本的留影

1947年,向井敏明和野田毅作为丙级战犯,被押到南京军事法庭受审。被捕前,他们混迹于被遣返的日军当中,返回家乡,脱掉军装,头裹白布,在街边做起了小生意。

接受审判时,抵死不认。向井敏明一口咬定,《东京日日新闻》的报道是假新闻,“记者浅海专为我颂扬武力,以博日本女界之羡慕,希望能早日获得佳偶,因此毫不足信。”野田毅坚称根本没有“百人斩竞赛”这回事,即使法庭出示了报纸上的照片和报道,他仍表示“那是记者的想象”。不过,他自己在家乡做报告时,却多次得意扬扬地说过“斩杀百人竞赛之勇士,说的就是我”。

两名战犯极力推诿,但终因证据确凿最终被判处死刑。1948年1月28日,他们被拉到南京雨花台刑场执行了枪决。

留住历史现场

在东京审判的两年多时间里,高文彬一直住在东京。或许是出于安全方面考虑,盟军严格控制各国代表团接触日本普通百姓,吃饭也要去指定地点。但高文彬没有闲着,他花90多美元买了台相机,每逢休息日,就带着相机和同事四处走走,留下了很多珍贵的相片资料。

历经数十年,不少相片已经遗失,但留下来的依旧向世人展示了东京审判期间的日本。

有一个场景的照片特别多,其中最显眼的标志是照片上有一块标牌,上面写着:International Military Tribunal Far East(远东国际军事法庭)。

这就是东京审判所在地。代表远东国际军事法庭的标牌,插在门口小花园的土堆上;花园后面的大楼原先是日本陆军司令部,即日本侵华战争策源地,其时却成为日军罪行审判地。这可能就是历史的轮回。

远东国际军事法庭

远东国际军事法庭

还有些以远东国际军事法庭为背景的照片,主体是中国代表团成员。有的照片中,他们神情肃穆,还有的,看似神色轻松。但只要比对高文彬留下的其他资料,不难推测,所谓的“轻松”,只停留在摄影的一刹那。

因为更多的时间,他们埋头书案,搜集、整理日军罪行。晚年的高文彬在接受记者采访时曾说:“如果我们不能在有效时间内拿出足够证据的话,那些罪大恶极的日本战犯很可能会逃脱正义的惩罚,如果不能把他们绳之以法,那我们在东京法庭的这些人怎么回来面对国内的老百姓?所以那段时间,我们在东京的那些人真有点度日如年的感觉。”

中国代表团部分成员在远东国际军事法庭前留影

中国代表团部分成员在远东国际军事法庭前留影

晚年高文彬(资料图)

晚年高文彬(资料图)

高文彬保存的徽章

高文彬保存的徽章

除了搜集证据、拍照记录,高文彬还有整理庭审记录的习惯。

在日常工作中,签收每天的庭审记录是他的工作内容之一。两年多的庭审记录有数百本,他将数本装订成一册,打印上日期,贴在书脊上。或许与法学背景有关,高文彬想保留一份送给东吴大学法学院。

本来,国际检察处给每个国家的代表一份庭审记录,但高文彬经过沟通,得到了两份。在1948年8月完成中国检察组的工作后,他将两套庭审记录装了两个大木箱,与向哲濬共同乘坐“美琪将军号”邮轮回国。此后,一套庭审记录送到南京国民政府司法行政部,另一套送到东吴大学法学院。

遗憾的是,后来这两套记录全部遗失。但能告慰老人的是,近年来,经过中外学者努力,中文版《远东国际军事法庭庭审记录》《远东国际军事法庭证据文献集成》等均已出版。东京审判中中国代表团的努力,从未被人忘记。

而且,高文彬发现的线索、保留的资料依旧是研究东京审判的重要资料。如今,南京大屠杀死难同胞纪念馆中,挂着高文彬的照片,以致敬他在揭露日军南京大屠杀中提供的重要证据。他留下的其他资料,也在虹口区档案馆得到妥善保管,以待更多的研究者。

原标题:《想到同胞像牲口一样被屠戮,“作为中国人,唯一想法是将两人处决”》

栏目主编:洪俊杰

本文作者:解放日报 刘雪妍 任翀

图片来源:除说明外,均刘雪妍摄