隐在“二战”宏大历史中的里斯本丸号沉没事件,连同许多个体与家庭的记忆,无疑是值得被搬上银幕、讲给更多人听的故事。2024年,方励导演“八年磨一剑”的纪录片《里斯本丸沉没》公映,好评如潮;近日,由管虎、费振翔执导的电影《东极岛》登陆全国院线,从另一重视角、以英雄的浪漫主义叙事重现了这个故事。

1942年9月,载有1816名盟军战俘的日本货轮里斯本丸从中国香港出发前往日本,行至舟山东极岛海域时,因日军未在船上悬挂任何运送战俘的旗帜或标志,被美军发射的鱼雷击中。船下沉之际,日军惨无人道地封锁舱门、屠杀逃生者。东极岛渔民冒险划着小船前往出事海域,展开生死救援,380余名战俘由此深海逃生……这是里斯本丸沉没事件的基本史实。对此,纪录片《里斯本丸沉没》从亲历者——主要是英军战俘及其家人的视角加以呈现;而电影《东极岛》中,救人的渔民成为绝对主角,与前者主要是还原史实不同,它更意在书写一种精神,主创将自身的艺术追求和风格融入其中,在史实基础上进行了演绎和虚构。珠玉在前,此举难免面临较大挑战。

虚构人物,难在避免过犹不及

电影以塑造人物为核心使命。《东极岛》如何让救人的渔民成为绝对主角?在演绎史实时,这无疑是摆在主创团队面前的首要问题。对此,他们显然倾注了心力,塑造出多位各具代表性、自带戏剧冲突的人物,并加以细致描摹。

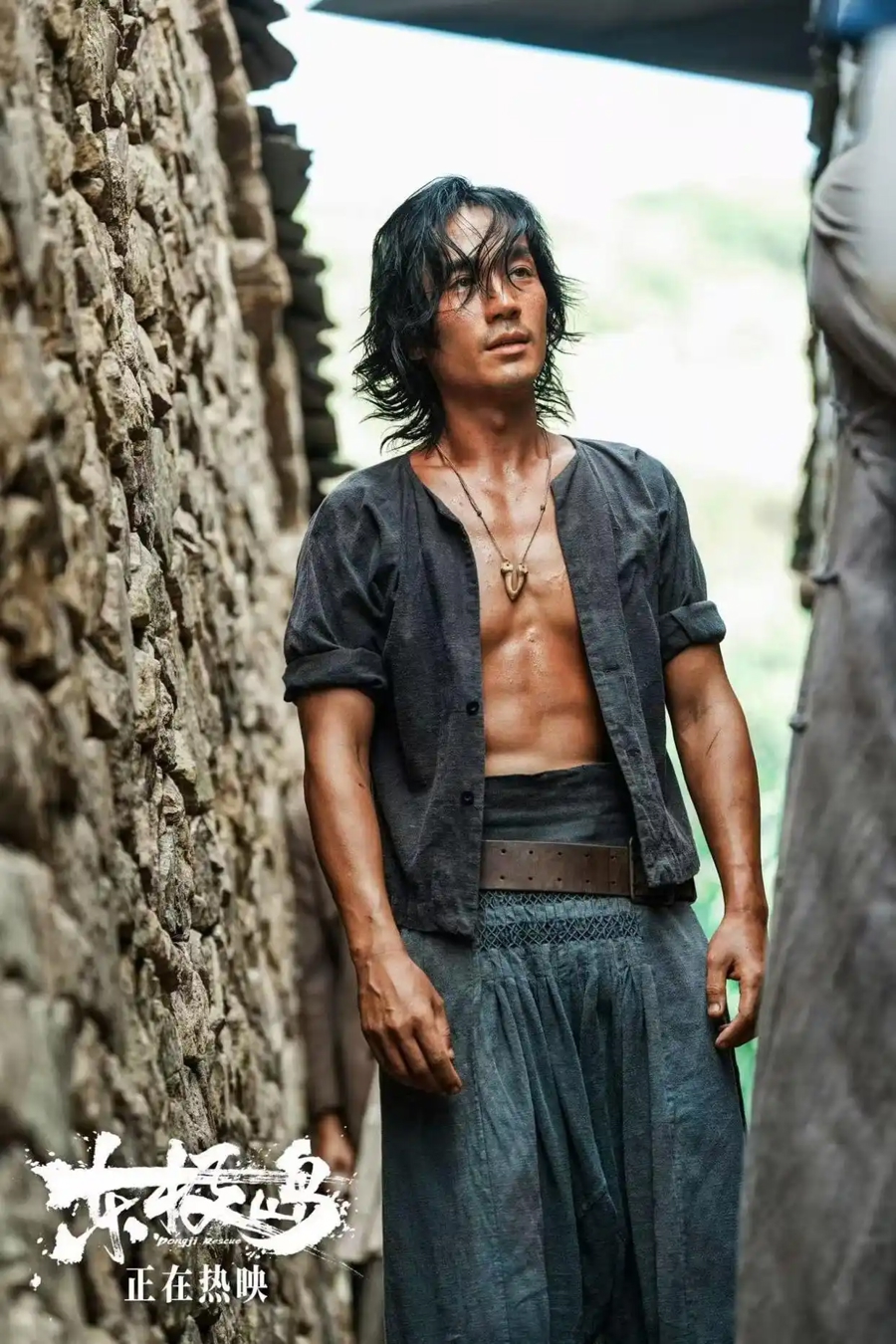

海盗的后代阿赑、阿荡两兄弟,被东极岛渔民收养,但与渔民分开居住。这种设定让他们既游离于主流社群与寻常生活之外,又立于俗世与大海的交界边缘,因为背负着双重使命:既是征服大海的“先驱者”,亦是打破成规的“外来者”,代表着一种力量与变数。同时,两兄弟间生死相依的情感也非常动人。

女主人公阿花的存在,是这座灰暗小岛上的一抹亮色。她每次出场都带着救赎,有安定人心的力量,无论是对男主人公阿赑,还是对整个故事走向。正是她以身突破世俗,推动了全岛的觉醒,她也因此成为救援行动的领导者。而她与阿赑的恋人关系和最终分离,又在超燃的结局中留下悲剧的基底,让观众在壮怀激烈的同时,亦生出造化弄人的悲情慨叹。

几位配角的设置也可圈可点:会说日语,勇气不多但有一些,常把“活不活”挂在嘴边的保长;逃兵出身,气概犹存却难免怕死,爱喝几口小酒,会说几句蹩脚英文的陈先生;深怀对祖先的愧疚,想带全村活下去却力不从心的吴老大……将这些角色凑在一起,足以生成强力的冲突:救人还是不救?决然离岛还是继续留守?忍辱偷生还是奋起反抗?当他们带着各自的立场、主张与情感出场,势必发生剧烈碰撞乃至深度交融,进而迸发充足的剧情推动力,让故事不断向前发展,在一个个矛盾的产生与化解中唤起观众的共鸣。

然而,虚构难免有风险。该片失之于人物刻画过细过满,仿佛恨不得让每个人都撑得起一部人物小传。但人物过满,故事便拥挤,叙事亦可能挂一漏万。一方面,配角刻画过满,容易失真,陈先生便是此例,其最后的“高光时刻”满是粉墨登场的舞台感,宣教意味过浓,虽壮烈却难让观众共情。另一方面,主角刻画过满,容易“一枝独秀”,这也使得整个东极岛救援行动像极了阿赑、阿荡兄弟的“秀场”,他们在深海里“杀得七进七出”、如入无人之境,而那些本是历史主角的渔民,以及积极反抗、力图自救的俘虏,却被虚化为“背景板”。于是,在最燃的剧情中个人英雄主义旗帜高扬,这股不管不顾的豪迈,似乎忘了“孤木不成林”的道理,一不小心即滑向历史虚无主义的嫌疑。

戏剧演绎,重在把握与历史真相之度

管虎的电影,总充斥着英雄的浪漫主义。与其说这是对历史的演绎,不如说更像他与费振翔联手创作的一首英雄交响曲。纵观整部电影,似乎总能隐隐听到一个字——“战”。

战意与战斗的激情充斥着全片:在人与人之间、人与自然之间;在兄弟之间、乡亲之间、同胞与侵略者之间;更在人物的内心之中。影片关于“战”的画面极具冲击力,尤其是国内少见的水下实景拍摄,特别是终极救援那场大场面群戏——沉船时刻,人们为了对抗虹吸而奋力而战,采用一镜到底的方式拍摄,让观众有如身临其境:海浪巨大的压迫感,沉船迫在眉睫的窒息感,情势的间不容发,人体潜能的爆发……一场激烈的人海对决,看得人紧张又酣畅。

为突显“战”,影片将戏剧张力拉满,各类冲突不断叠加。这些冲突皆是经过精心设计的,如对历史事实进行戏剧性放大,将日军实行的海禁措施拉长为“三年不准出海”,将东极岛设定为日占区,这些都增加了渔民出海的难度,让他们的出海救援更具抗争意味。再三强调女性不得驾船、不得入祠堂等规矩,都让女主人公的选择更具突破传统、勇敢表达自我的觉醒性质。英军战俘托马斯·纽曼上岛更是“一石激起千层浪”,引发了兄弟争执和岛民争议,还“引来”了日军,而日军的暴行在岛民的旧恨中注入了新仇,让他们深陷“忍与不忍”的剧烈挣扎……

精心设计的冲突搅动了表面的平静,令激流暗涌。若单纯从故事制造机制来看,这相当有效。但问题恰在于故事本身。《东极岛》的核心故事不仅是故事,更是史实。纵然电影允许一定的艺术加工,但在戏剧演绎和历史真相之间,必须把握好度。若过度关注戏剧效果而忽视历史真相,只会适得其反。真实事件中,渔民对战俘的救助是自发的,其行为源于朴素的善良,为让故事好看,可以适当增加冲突,但不宜过多乃至将救援变成不得已而为之。这样处理,戏剧效果强了,但格调低了。其实,这段历史还有可挖之处,如渔民蹈海救援后,大部分战俘被日军抓回,另有三位被成功藏匿,渔民后来助他们辗转回国、揭露日军暴行,这段经历的曲折程度绝不亚于海面救援。而影片着力放大海面救援,却在成功上岸后戛然而止,未免可惜。

这一切的根源,都在于对戏剧性的追求,而其背后潜藏的是浪漫主义风格。管虎的电影,总带着一种在写实和写意之间的撕扯角力感。《东极岛》的主体故事只是完成了人物对英雄行为的刻画,至于精神升华和赞美,则都交给了写意部分。那些写意的部分固然极具风格化,但终究影响了影片的故事性。

原标题:《《东极岛》: 一首英雄交响曲,在真实与虚构之间挣扎》

栏目主编:黄玮

文字编辑:黄玮

本文作者:李佳