1936年,一位美国记者在宋庆龄帮助下进入陕北采访,用文字与镜头让世界看到一个真实的中国。上海,是埃德加·斯诺中国之行的起始之处,是他认识中国的“觉醒起点”,也是《红星照耀中国》中译本的最早出版之地。

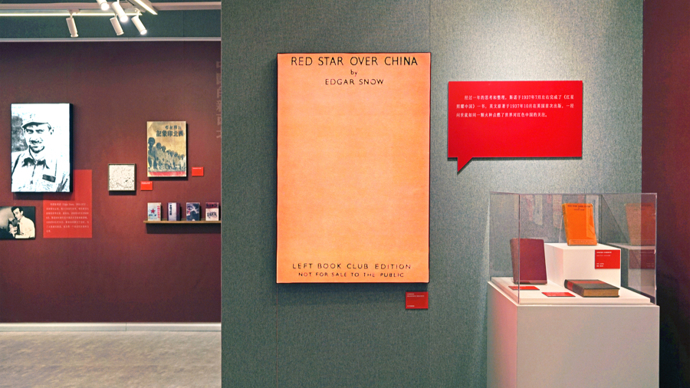

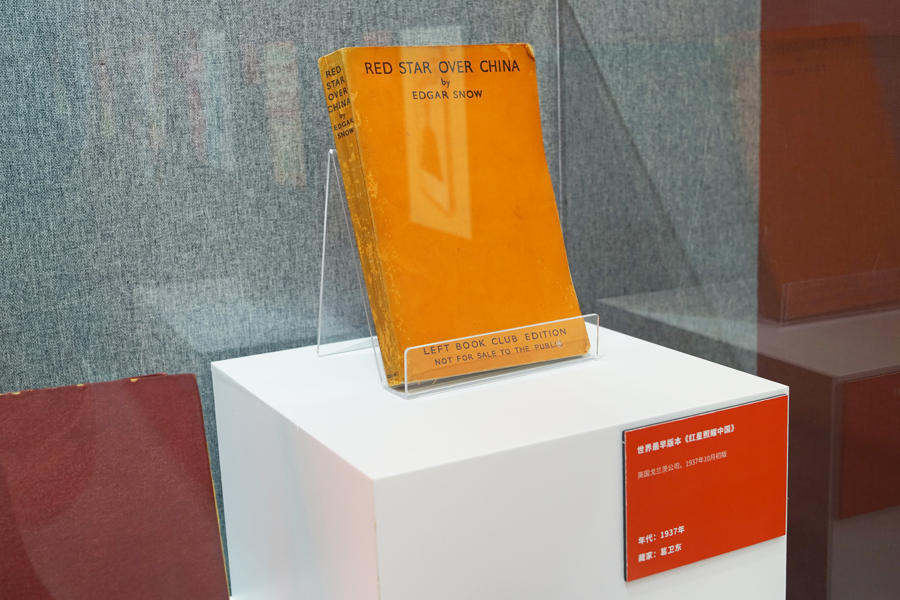

8月29日,“红星照耀中国——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展”在上海市群众艺术馆开幕。世界最早版本、美国最早版本和中国最早版本《红星照耀中国》,首版《义勇军进行曲》唱片,《大众生活》、《世界知识》、《抗战》三日刊等抗战时期报刊创刊号,崇明游击队缴获的日军98式军刀……来自上海民间收藏的30余件革命文物与160余幅老照片齐聚展厅,以无可辩驳的物证展示一段艰难的历程,让观众感受那些照亮漫漫长夜的点点微光所汇聚成的磅礴力量。

计划中的停留六周变成十三年

本次展览由上海市群众艺术馆、上海市收藏协会、人民文学出版社、上海海派连环画中心联合主办,循着斯诺视角,既聚焦延安精神与红军抗战历程,也深度挖掘上海作为抗战前沿阵地与文化救亡堡垒的重要贡献——以笔为枪,《救亡日报》《时代公论》《大众日报》等报刊发出抗日强音,鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金等文坛巨匠以文字唤起民族觉醒;在申报馆的铅字车间里,一部部作品化作为射向旧世界的子弹;《风云儿女》《八百壮士》与《义勇军进行曲》如无形长城,凝聚起不屈的精神力量。

展厅显眼处,一个展柜同时陈列了三本《红星照耀中国》,分别为世界最早版本、美国最早版本和中国最早版本,它们无声诉说着上海与斯诺的不解之缘。1928年的一天,这位年轻的美国人,在环游世界的旅途中来到了上海,本来只计划在中国停留六周,没想到最后变成了十三年。在此期间,他认识了很多中国有识之士,包括宋庆龄、鲁迅。据记载,1932年,斯诺采写了多篇上海淞沪抗战的报道,赞扬上海军民的顽强抗战。同年12月,斯诺和海伦结婚。宋庆龄高兴地为他们举行了一次粤菜晚宴。

根据《斯诺眼中的中国》一书表述,1936年6月,斯诺听到了中国西北出现了使人惊讶的政治局面的消息——当时红军主力正由全国向那里集中。他决心“拿一个外国人脑袋去冒一下险”,冲破重重封锁前往采访。为此,他去到上海,求助于宋庆龄,她很快做了安排。

斯诺深入陕甘宁革命根据地,成为第一位访问红色苏区的西方记者。他做了大量的笔记、拍了许多照片。1936年10月,他几经曲折,回到了北京,花了近一年时间完成了《红星照耀中国》,于1937年10月由英国伦敦戈兰茨公司公开出版发行。这本书如星火点燃了世界对红色中国的关注。

不久后的1938年1月,《红星照耀中国》在美国出版,并印上了中国地图,用红线画出了红军长征路,书中收录了61幅图片,以图文并茂的形式面世,引发巨大震动。

一场交织勇气与智慧的秘密接力

也是这一年年初,以上海复社成员胡愈之为首的12位译者在上海秘密集结,将三十万字巨著拆解分译,一个月内奇迹般完成。很快,世界最早中译本《红星照耀中国》由上海复社出版,它如暗夜中的灯塔,穿透时代的迷雾,指引着无数怀抱救国理想青年的前行方向。

从扉页可以看到,这本书的书名被译成《西行漫记》。为何改名?据胡愈之回忆,是为避免日伪势力的注意。“斯诺的原书名直译过来是《中国天空上的红星》,在当时的情况下当然不能照译。我们就改用一个隐讳些的书名。为什么要叫《西行漫记》?因为在工农红军长征以后,关于我们党在西北情况的比较真实客观的报道,只有一本书:范长江同志写的《中国的西北角》……从此,‘西’或‘西北’就成了我们党所在地的代称。《西行漫记》这书名,一般人看了就可以联想到我们党。”

据收藏者葛卫东介绍,这是首版《西行漫记》的编号本,当时仅印刷了30本,此为30本之第26本,是目前仅见的编号本,这次亮相是首次公开展出。

“从作者孤勇西行到译者秘密接力,再到伪装书名、冲破封锁印刷发行,这场交织勇气与智慧的出版壮举,终使真理之光照亮前行的道路,成为无数读者心中熊熊燃烧的永恒的炬火。”上海社会科学院历史研究所党史专家段炼说,正如斯诺在中文版序言中所写:“这一本书是我写的,这是真的。可是从最实际主义的意义来讲,这些故事是中国革命青年们所创造,所写下的。”

原标题:《87年前,《红星照耀中国》首个中译本在上海出版》

栏目主编:邢晓芳

本文作者:文汇报 李婷