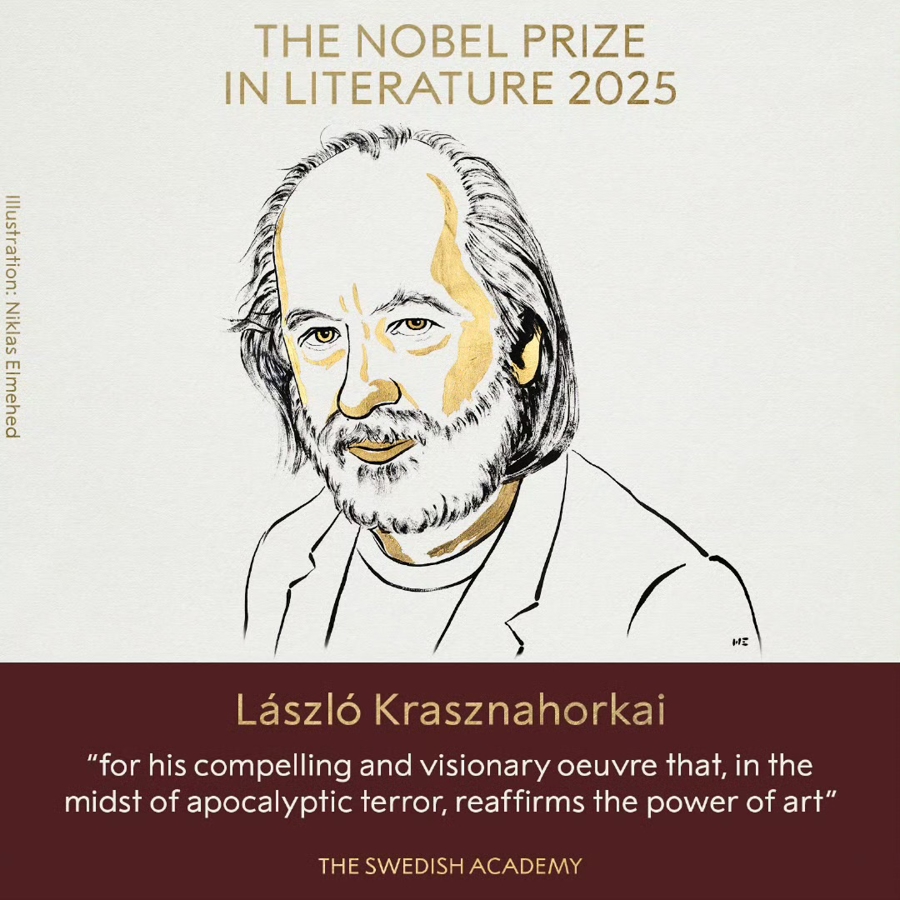

在诺贝尔奖系列奖项里,诺贝尔文学奖是大众讨论度最高的,同时也是最难预测的。北京时间10月9日晚,2025诺贝尔文学奖在斯德哥尔摩揭晓。71岁的匈牙利作家拉斯洛·克拉斯纳霍尔凯(László Krasznahorkai)获得本年度诺贝尔文学奖,表彰“其引人入胜且富有远见的作品,在末日般的恐怖中,再次彰显了艺术的力量”。

诺贝尔文学奖自1901年开始颁发,旨在奖励在文学领域创作出具理想倾向之最佳作品者。截至2024年,共有121人获得诺贝尔文学奖,其中18位女性作家。去年,韩国女作家韩江出人意料地“杀出重围”。今年获奖的拉斯洛此前一直排名赔率榜第二,可以说是一个相对平稳的选择。

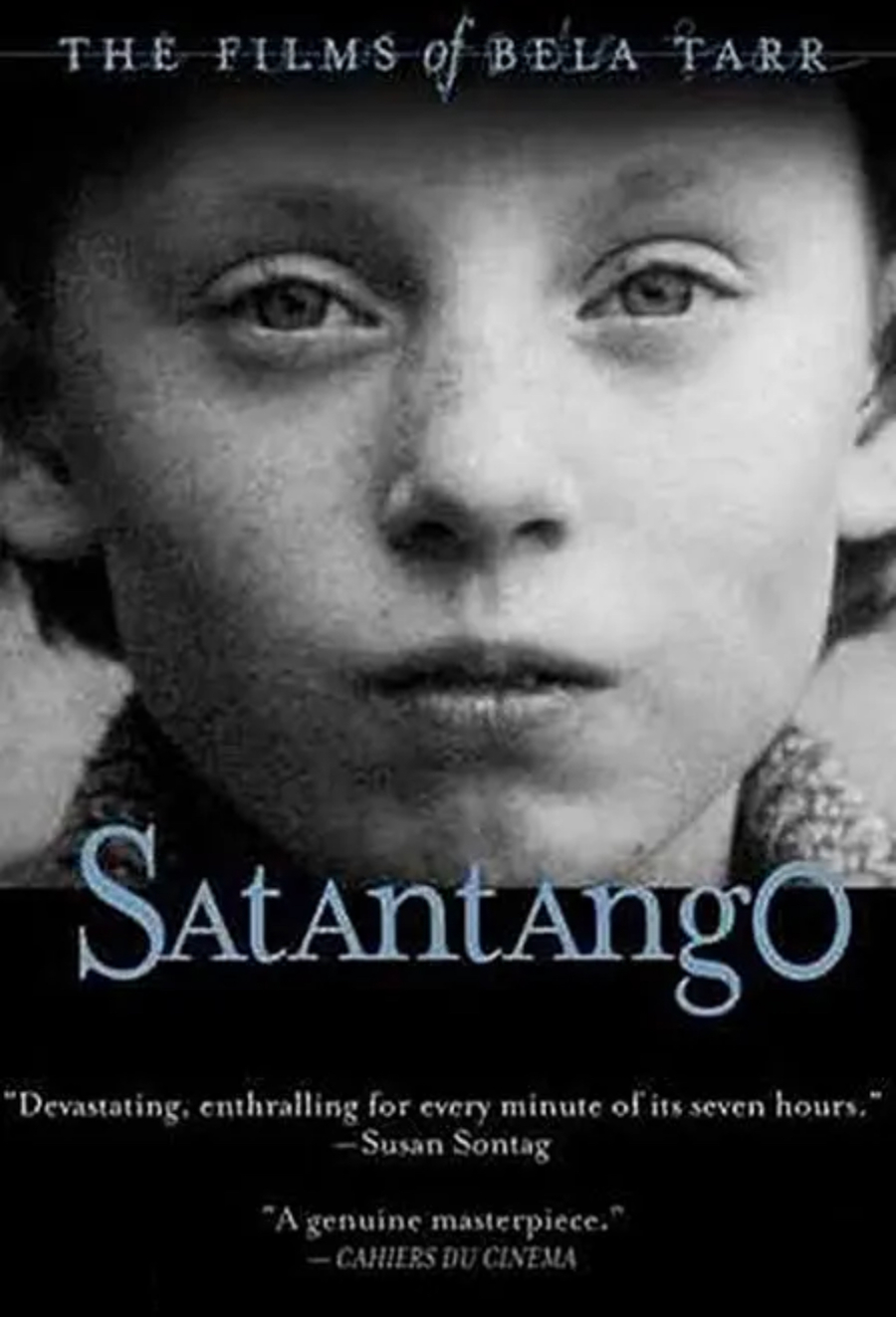

2019年,根据拉斯洛作品改编的同名电影《撒旦探戈》曾在中国上海国际电影节展映,长达7个多小时的该片是开票后最快售罄的影片之一。

对东方、中国情有独钟

拉斯洛是匈牙利当代最重要的作家之一,2015年曼布克国际奖得主,囊括了马洛伊奖等在内的几乎所有重要的匈牙利文学奖项。拉斯洛的作品对人类命运做出了深刻的思索,常被形容为“压抑但引人入胜”,深刻影响了欧洲文学界。

有人说:“在他的作品中,我们可以品味到很多作家的味道:仿佛在读卡夫卡,但不比卡夫卡绝望;仿佛在读乔伊斯,却没有乔伊斯晦涩;仿佛在读马尔克斯,又比马尔克斯温和亲近。”

1954年,拉斯洛生于匈牙利边境小城久勒,父亲是律师,母亲为公务员。少年时期,他已是当地知名爵士钢琴手,乐队中唯一的“未成年人”,音乐赋予他浪漫气质与内在律动感。

大学初期,拉斯洛遵从父愿攻读法律,但枯燥的法学无法满足其精神需求,最终转入文学院攻读大众教育。读书期间做过出版社文书、编外记者,甚至地板打磨工,这些经历成为日后创作的养分。

1977年,拉斯洛发表处女作《我相信你》,但真正成名是1985年的长篇《撒旦探戈》。这本书一出即被誉为匈牙利文坛巅峰,奠定其“熔岩缓流式长句”与反乌托邦主题的文学标签。

1983年毕业后,拉斯洛怀抱“以文化拯救贫困”的理想,赴吉卜赛人聚居的山区担任图书管理员。这段经历让他目睹底层社会的绝望与人性异化,成为《撒旦探戈》的灵感来源。

拉斯洛的作品被归为“放射性叙事”,情节仅占1/8篇幅,余下7/8是对人物内心的哲学注释。他拒绝线性叙事,以碎片化拼贴揭示“世界本质是混乱”,被称为“匈牙利卡夫卡”。苏珊·桑塔格称其为“当代最富哲学性的小说家”。

拉斯洛与导演塔尔·贝拉长期合作,其长句为电影长镜头提供文学基础。《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》(改编自《反抗的忧郁》)均以超长镜头呈现时间的黏稠感,形成“文学-影像”的双重启示录。尤其是7小时的《撒旦探戈》同名电影,堪为影史经典。2011年,拉斯洛与塔尔·贝拉合作的影片《都灵之马》获柏林电影节银熊奖。

拉斯洛对中国文化十分迷恋,1991年首访中国后,全家改用筷子用餐,搜集李白诗集。1998年,他沿李白足迹走访十座城市,写成游记《只有漫天星辰的天空》。他认为李白是“欧洲人眼中的现代派诗人”,其诗作中的流浪意识与自身漂泊精神共鸣。拉斯洛还有一位汉学家妻子

“拉斯洛的小说结构复杂,通篇是细密的长句,他是一位很有音乐感的作家。从《撒旦探戈》到《反抗的忧郁》,描绘的是从陷阱到毁灭的过程。”评论家孙孟晋在文学奖揭晓前命中了结果,他认为,拉斯洛的作品包含着哲学思考、寓言式地对人类困境的表达,“这是一位形式感特别好的作家,他的天马行空的想象力能和人类精神史结合得这么好,这实在是一位永远吸引人的小说家。”

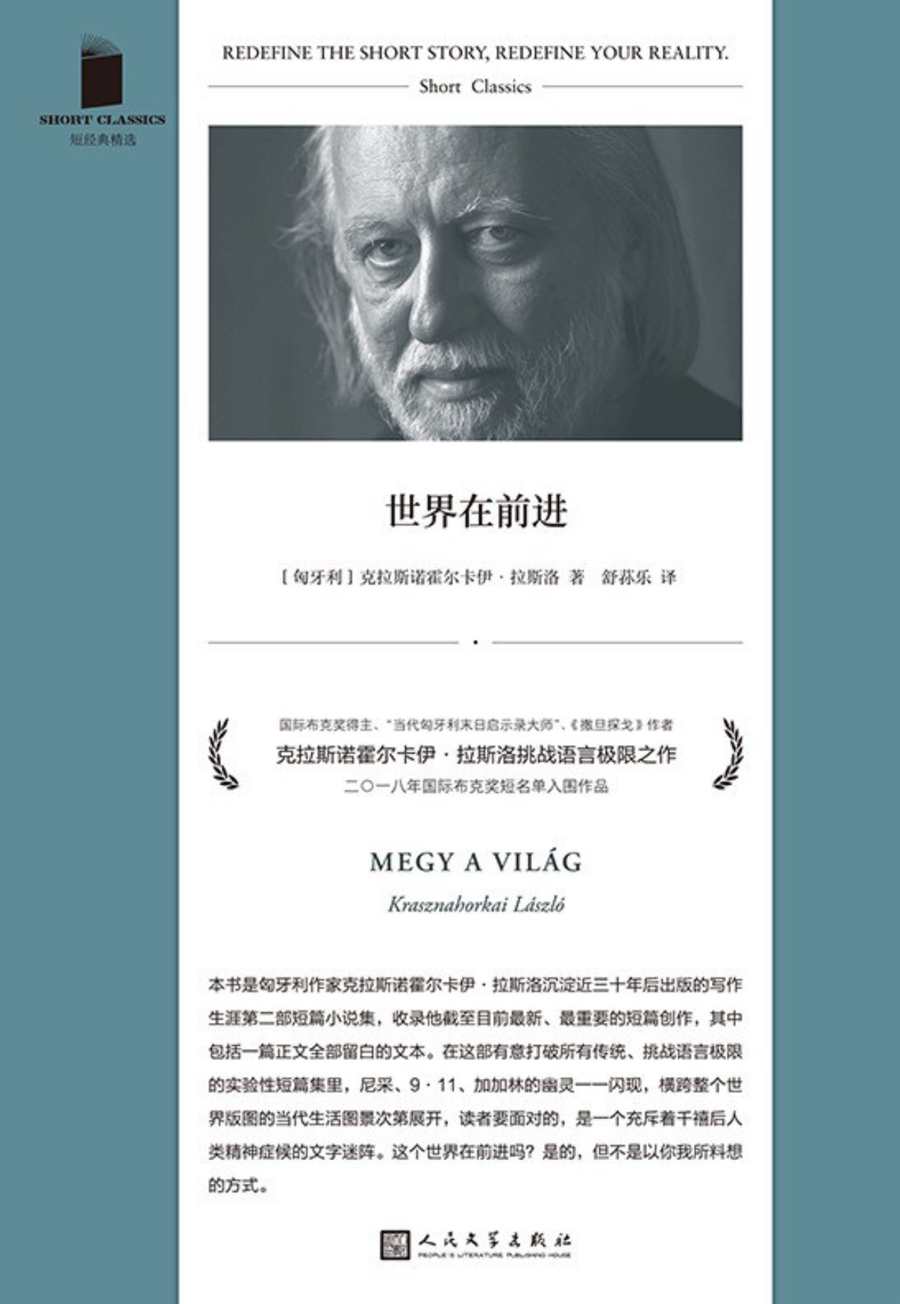

在中文世界,拉斯洛也被译为克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,其作品已多有译介。人民文学出版社·九久读书人即将推出短篇小说集《世界在前进》,这是拉斯洛沉淀近30年后出版的写作生涯第二部短篇小说集;浙江文艺出版社曾于2023年推出《反抗的忧郁》《仁慈的关系》,另一部最新长篇小说《茨莫勒·奥达万》(暂名)即将出版;2017年,译林出版社出版过《撒旦探戈》,此前已预告《温克海姆男爵返乡》即将推出,未来还将推出《赫尔施特07769》。

文学奖为什么难预测?

诺贝尔文学奖不公布提名名单,每年文学奖揭晓前,媒体、专家、博彩公司都会根据国别、洲别、性别、年纪、语言种类、政治倾向等方面综合考虑,预测谁是最终获奖者。

这些预测有时会成真,比如中国作家莫言2012年获得诺奖时,就处于赔率榜前列。2022年得主、法国作家安妮·埃尔诺也曾居于榜单靠前位置。2023年诺奖得主挪威作家约恩·福瑟是赔率榜常客,因为太过频繁地出现在榜单上,他在获奖后受访时称,这十年早已“做好了获奖的准备”。

但大部分时候,赔率榜只是博彩公司的一种工具,瑞典学院的院士们常常会有出人意料的选择。比如,2016年诺贝尔文学奖颁给了揭晓前谁也没想到的美国民谣歌手鲍勃·迪伦,又比如常年在赔率榜单上“陪跑”的日本作家村上春树,2021年得主、非裔作家古尔纳完全没有出现在赔率榜上。

2018年,瑞典学院发生一起丑闻导致当年度诺贝尔文学奖未能颁发。前瑞典学院院士弗罗斯滕松的丈夫让-克洛德阿尔诺不仅被指控涉嫌性侵、性骚扰,还涉嫌先后7次泄露诺贝尔文学奖获奖者名单给博彩公司。这一丑闻让瑞典学院陷入史无前例的危机,多名院士先后辞职抗议。为恢复诺贝尔文学奖的声誉,2019诺贝尔文学奖评委会经历了自1901年以来的最大调整。评委会中增加了5名外部专家,他们在评选过程中也拥有发言权和投票权;赔率榜的“命中率”在那之后也更加飘忽不定,“爆冷”似乎成了常态。外媒分析,经过前几年的争议事件,诺贝尔文学奖的选择充满不确定性。

根据文学奖“风水轮流转”的规律,今年,大概率不会出错的预测只能限定于:非亚洲、非女性作家。

文学奖是如何评选的?

诺贝尔文学奖在每年10月的第二个周四揭晓,从当年诺奖获得者宣布起,寻找下一年获奖者的流程就再度开启了。

11月,成千上万封信件寄往世界各地,提醒有资格提名的组织或个人提交提名,包括瑞典学院及其他世界各地具有同等职能的学院、机构和社团成员,大学文学和语言学科教授,前诺贝尔奖得主,各国文学和文艺作品的代表等。次年1月底之前,具有资格提名的组织或个人向瑞典学院提交当年的候选者名单。4月产生通常包括20到25个名字的半长名单。5月,通常为5个名字的短名单最终确定并向学院提交。9月,委员会将密集举行三次召集会,确定最终人选名单。获奖者必须获得超过一半的选票。

按照保密规则,诺贝尔文学奖的长名单会被保密50年。目前,瑞典学院已公布1974年的长名单。1901年至1974年,进入长名单次数最多的中国作家是林语堂,分别在1940年、1950年、1970年、1972年和1973年进入长名单。第一个进入提名者关注视野的中国作家则是胡适,1939年和1957年曾两次进入长名单。还有两名中国作家进入过长名单,分别是1973年的徐訏和1974年的中国台湾诗人陈敏华。美籍华裔作家蒋彝也曾于1973年进入过长名单。

曾有一种广为流传的说法是,1968年诺贝尔文学奖得主本应是中国作家老舍,因其前一年去世,才颁给日本作家川端康成。不过,根据已解密的档案,老舍从未进入过诺贝尔文学奖的长名单。

不论是老舍还是其他知名作家,成为文学奖的“遗珠”,并不影响他们的成就。瑞典学院有其对于文学奖评选的标准,而文学的最终标准可能是它究竟能否被一代代读者阅读下去。

赔率榜上的熟面孔——爱尔兰作家科尔姆·托宾今年10月刚刚访问上海,在谈及自己的作品在中国受到关注时,他斩钉截铁地回答解放日报·上观新闻记者:“我不关注销量,我只关注读者。”他说,自己的作品对中国读者而言可能会有跨文化的屏障,但书中描写的“离开家乡”和“位移”的经历,与中国过去几十年的城市化和人口迁移有相似之处,读者的共鸣才是文学能够激起的最大涟漪。

文学奖有什么用?

每年10月颁发的诺贝尔文学奖,总能影响出版界、文学界很长一段时间,特别是莫言获诺奖后,无形中提升了中国读者对诺贝尔文学奖的关注与期待。

评论家、复旦大学中文系教授王宏图曾提到一个有趣的观点:诺贝尔文学奖每隔几年会颁给瑞典学院认为很有价值但不被大众知晓的作家,授奖的目的就是推介这些作家。但假使每年都把奖颁给小众作家,又会让人们对其信誉产生怀疑,因此产生了一种“狡猾”的平衡策略,每隔几年又会颁给众望所归的大作家。在王宏图看来,冷门与否只是相对概念,在英语是主导性语言的情况下,读者对其他语种的作家关注相对较少;某种程度上,诺贝尔文学奖为读者提供了认识更多主流出版渠道之外优秀作家的窗口。

不过,随着传播环境的变化,诺贝尔文学奖承担的这一功能也在被怀疑消解中。今年奖项揭晓前,复旦大学中文系教授严锋就直言:“从前每年到了这个时候,都会关注当年的诺贝尔文学奖,煞有其事地预测花落谁家,如今已经完全漠然了。”在他看来,“文学是文学,文学奖是文学奖,这两者本来就没啥关系,也会越来越没关系。在传统时代,文学奖还是有意义的,其实就是一种媒介,有助于文学的传播。可这是一个全新的传播时代,文学也早已摆脱了对这些传统媒介的依赖,拥有了自己的传播方式。”

当然,诺奖光环仍然能带来一段时间的销售热潮。亚马逊中国曾统计诺奖作家获奖前后的销量情况,获奖作品销量均在短期内呈高倍增长,显示出“诺奖效应”的巨大能量。

原标题:《2025诺贝尔文学奖揭晓!71岁匈牙利作家是中国诗人李白的粉丝》

本文作者:解放日报 施晨露