“吴正丹6岁时,我们相识,11岁成为搭档、16岁相恋、23岁结婚,到今天,我们合作快30年了,有这么多年感情积累,观众会好奇我们到底能在台上演一出什么样的爱情故事。”魏葆华说。11月5日晚,中国上海国际艺术节中心2021年学生观剧观展团沙龙日活动在佳都剧院举行,广州市杂技艺术剧院杂技舞剧《化·蝶》总导演赵明、编剧喻荣军,主演吴正丹、魏葆华分享创作心得,上海歌舞团艺术总监黄豆豆作为嘉宾出席。

11月12日、13日,广州市杂技艺术剧院主创成员将携《化·蝶》登陆上汽·上海文化广场,开启作品全球巡演首站——上海站的演出,参加“演艺大世界 艺聚大上海”舞台艺术作品展演季。惊艳绝伦的“蝶”,也将从上海启程,“飞”出国门,“飞”向世界舞台。

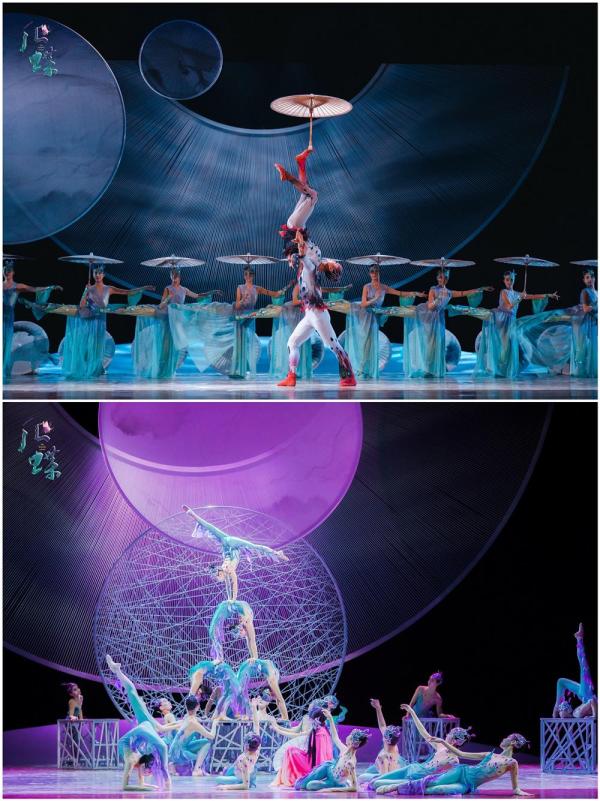

作为《化·蝶》主演,吴正丹、魏葆华将首创绝技“肩上芭蕾”带入杂技剧编排。从2000年潜心首创“肩上芭蕾”起,青年时期的吴正丹和魏葆华就已将优雅芭蕾与惊奇杂技相结合,完成足尖站肩、单脚站头转体、单足尖站头顶踹燕等高难度动作。

“东方天鹅”在肩头的展翅,为中国捧回蒙特卡洛国际杂技节“金小丑”奖,拿下俄罗斯国家芭蕾舞艺术乌兰诺娃奖、首届解放军文艺大奖。2003年,他们与导演赵明携手将杂技短节目《化蝶》搬上央视春晚舞台,“肩上芭蕾”再度掀起热烈反响,用吴正丹的话说,“那时就埋下杂技舞剧《化·蝶》的种子。”

如今两位演员调侃自己是“合起来九十岁”的“高龄演员”,特别是在对演员要求极高的杂技舞台。他们一如既往保持着严格自律的身体管理和训练。鞋子磨过肩头,从不懈怠的练习使得魏葆华身上留下深深的痕迹。

黄豆豆回忆,“20多年前,我经常和魏葆华在同一间化妆间换衣服,我发现他身上很多地方是紫的,我一开始以为是他湿气大,在拔火罐,结果不是。他就是常年练习、演出,从肩膀到身上,都留下吴正丹的脚印。对别人来讲,那是脚印;对他们来讲,那是爱的烙印。”

“只要我站在舞台上一天,印记就还在。”魏葆华说,“我们两个加在一起已经90岁了,舞台生涯进入倒计时。这次排练《化·蝶》,我比状态好的时候胖了10斤,必须减肥。这样吴正丹做肩上、头上技巧会更松弛。如果我根基不稳,对她会有很大的心理负担。”

吴正丹坦言,杂技演员只要有一个失误,下台以后必须再练10次,“我们的技术,必须让观众体验到前所未有的感受,才有冲击力。减肥、排练,对我们来说很纠结、很矛盾,但是很有挑战性。”

对于中国观众来说,梁山伯与祝英台忠贞不渝的爱恋传说并不陌生。“梁祝”故事自西晋传播至今历时一千多年,从1959年小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》首演,地方戏曲、流行歌曲、影视剧等层出不穷。《化·蝶》要从已知的故事中提炼出新意,给广州市杂技艺术剧院带来改编的难度。

面对“立新意”难题,总导演赵明和团队经过细心打磨,将杂技舞剧的主旨落点寄托在“生”的哲学表达上。在剧的创排过程中,赵明的身体曾亮“红灯”,这也使他愈发怀有对“生”的敬畏。赵明表示,《化·蝶》要做的并非只是简单讲述“梁祝”这个家喻户晓的中国故事,而是着眼于蝶的蜕变,借这一“生”的历程来颂扬生命不息的永恒力量。喻荣军认为,《化·蝶》回归传统,其中有许多传统审美意象。它不仅讲爱情,而且爱情与生死有关,蕴含哲学思考。杂技剧以梁祝“化蝶”作为爱情象征,融入庄周化蝶的哲学思想,结茧成蛹、破茧化蝶本是生物性的过程,但其中“生死”关系的智慧,则契合磨难与光辉、痛苦与喜悦、现实与浪漫、此生与不朽等命题。

除“肩上芭蕾”点睛之笔,全剧还有32项兼具难度与美感的杂技表演轮番上演,使得演出不再是单纯的炫技,而是具有国际化审美的综合表演艺术。剧中还将中国传统文化与高科技跨界融合,运用多媒体科技的呈现手法,再现梁祝“化蝶”高光时刻。

图片来源:主办方提供