他是北大社会学博士,为了写论文,也为了解答自己内心的“真问题”,他选择在外卖骑手的生活里“卧底”半年。

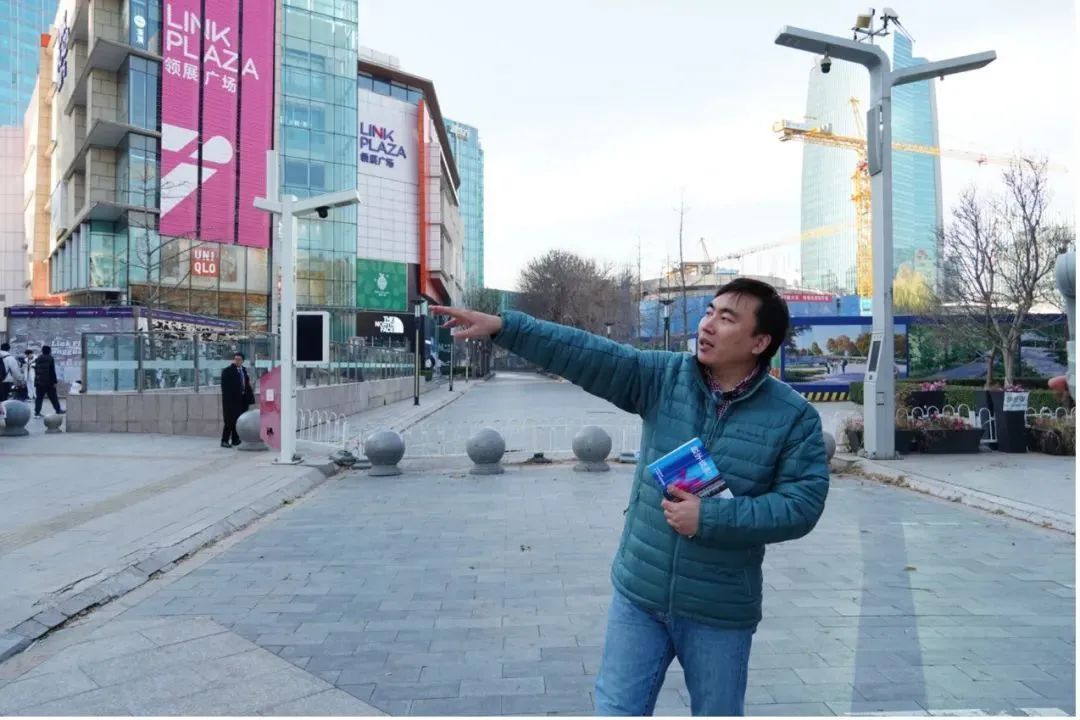

在中关村的大街小巷,他与那些风驰电掣般穿梭于城市中的身影同行,融入骑手们嬉笑怒骂的平凡日常。

摄影师:譜訴

他的故事曾刷屏全网,而在热议如潮时,他却选择悄然隐身,远离喧嚣。

如今,他带着新书《数字疾驰:外卖骑手与平台经济的劳动秩序》回到了中关村,也回到了公众视野。

他当初是如何决定成为一名外卖骑手的?两年过去了,他和与他并肩疾驰过的骑手朋友们,如今过得怎么样了?当初的故事里,那些他未曾讲述的细节与思考,又将给我们带来什么样的真相与启发?在他的新书中,我们或许可以找到答案。

以下文字摘自《数字疾驰:外卖骑手与平台经济的劳动秩序》后记,略有删节。

2021年5月9日,微信公众号“极昼工作室”发表的一篇《当北大博士成为外卖骑手》的报道把我和我的研究推向了风口浪尖。

当时的文章

这篇文章的阅读量在当天就达到10万+,并被多家媒体转发报道,第二天“北大博士送半年外卖”的话题冲上了微博热搜榜,同一话题甚至登上知乎热榜第一的位置。我的微信朋友圈在那两天也像炸了锅一样,关于我送外卖的报道被疯狂转发,甚至连我儿时的同学都纷纷发来信息,询问报道中的“北大博士”是不是我。

那一刻,我意识到我和我的研究因为这篇报道算是出圈成“名”了。我忍不住看了很多评论,绝大多数网友的留言都是对我的赞许和鼓励。但在欣喜之余,我也接到了许多采访的请求。新闻媒体记者通过各种方式与我取得联系。一时间,我感觉自己深陷巨大的舆论旋涡中心,不知如何是好。

《当北大博士成为外卖骑手》评论区(部分)

很多老师这时候也给我打了电话,比起舆论热度,他们更关心我在舆论的暴风骤雨中是否安全。令我印象深刻的一位是刘爱玉老师,她当时是我的博士后导师。刘老师是老北大人,她见过太多北大学者被新闻报道曲解、炒作的事情。因此她叮嘱我千万不要被舆论裹挟,最好的办法就是远离一切采访。她十分担心我在资历尚浅的情况下经不住诱惑,被欺骗甚至被利用。另一位是渠敬东老师。在我印象中,那是渠老师第一次心急到给我打电话。他在电话里嘱咐了我好几句,并在最后让我牢牢记住一句话——“人能耐得住寂寞,但耐不住热闹”,提醒我不要被眼前的疯狂冲昏了头脑。

现在回想起来,面对出圈成名的诱惑,我当时的确非常有可能走上一条“不归路”。好在我的老师在我最迷茫和不知所措的时候及时出现,告诉我该怎么办。他们对我而言不仅是老师,更是远在诱惑与名利之上,能让我充分清醒和无比敬仰的前辈。所以我听从他们的教诲,婉言谢绝了后来一切新闻媒体的采访要求。除了“极昼工作室”的那篇报道以外,我再也没有接受过任何一家新闻媒体的采访。

一直到那场舆论的暴风骤雨过去,我才真正冷静下来,并庆幸自己平平安安。这完全要归功于老师们的关心与爱护。我越发明白,我做研究的初心不是为了让我自己出名,而是为了让我的研究对象被看见、被关注。

尽管社会学提供结构视角,尽管社会学应面向社会大众“讲好故事,再说个理”,但社会学最终还要回到个体身上。

所以扪心自问,我做的研究究竟给骑手带去了什么?

我还记得2018年8月中下旬,我请两位师妹——桑雅芸和仝晓霞——帮我一起在海淀中关村和五道口做问卷调查。那时候我们做问卷非常困难。尽管从一开始我们就按填答一份问卷给予5元钱酬劳的方式去找骑手,但还是有很多骑手冲我们摇头摆手表示拒绝(不过也有不少骑手做完问卷后谢绝了我们的酬劳,甚至连一瓶矿泉水也没有拿走)。

之所以难,首先是因为他们往往没有时间。但在下午比较清闲的时候,他们也不愿意。起初,我觉得是这些地方的骑手不近人情,但很快我就通过一个骑手明白了其中缘由。因为在我询问他是否愿意填答一份问卷时,他极不耐烦地冲我说道:“填了能怎么样?你能改变什么?”

中关村,陈龙曾送外卖的地方

2019年6月博士毕业后,我继续从事关于骑手的研究,所以免不了要和他们打交道。但对比之前,我发现他们更愿意与自称做调查研究的陌生人交谈了。

2021年对于外卖骑手而言是关键的一年,因为那一年外卖骑手被多次报道,几度成为新闻热点。政府也在那一年密集出台了多项针对新就业形态劳动者群体权益保护的政策。那时候我问外卖骑手,现在和以前比,有什么不同?他们几乎都会跟我说一句“差评少了”!因为学者的研究、媒体的报道、政府的政策,他们的处境似乎在一点点改变。这或许也是他们比以前更愿意接受访谈的原因。

疫情后,我多次回到食宝街,但我发现团队里的好多朋友都不在了。必胜客旁一如既往地停满了电动车和在一旁等单的骑手,但我几乎都不认识了。一种“物是人非”的悲情瞬间涌上心头。我非常清楚外卖骑手是一个流动性很强的职业,他们不只是可以换一个地方送外卖,甚至随时可能辞职不干。我很好奇他们都去哪了,又都在干什么?

直到一次我站在欧美汇的电梯里,突然觉得身后的骑手似曾相识,在和他对视的一瞬间——尽管他当时戴着口罩,但我还是认出了他——我激动地大喊一声“老杜”,然后我们便相拥在一起。后来我向老杜打听大家的去向,才知道保利回老家了,许超文也做起了自己的小生意……

不得不承认,研究者总是从研究对象身上获益更多。我无比感激保利、春生、杜建华、杜红梅、顾少聪、许超文、徐大雷、老解、孙阳阳、赵梦阳、李启辉、王栋、汪文斌……虽然我的年龄比他们当中大部分人都大,但在我送外卖的日子里,是他们给予了我很多特殊的关照。这让我想到文卡特斯(Sudhir Venkatesh)在《城中城》(Gang leader for a day)一书中曾经说过的一段话——

梅女士的热情好客、租户们自发而乐意对我的教导,不仅出乎我的意料,而且还让我不胜感激。我开始意识到,我可能永远也没有办法回馈他们的慷慨大度。我自欺欺人地想,如果我能够做出优秀而客观的学术研究,那或许就可以导致社会政策的改进,并有可能改善他们的生活。

在我内心深处,我也十分渴望通过自己的研究让骑手被更多人看见、被更多人理解。因为在与骑手朝夕相处的日子里,我不仅看到并深切体会过他们的艰辛与不易,同时也被他们身上强烈的淳朴、热情与乐观所感染。

中关村,等单的骑手们

或许也正是他们的艰辛与不易、热情与乐观相互交织,才不断鼓舞我继续把研究做下去。我围绕外卖骑手的研究还在继续,从劳动过程到劳动关系,再到劳动技能与算法歧视。我之所以坚持不懈研究这个群体,可能正如李培林老师说的那样:“‘新就业群体’虽然只是一个社会的小窗口,但从这个小窗口,我们却可以看到一些经济社会发展的大趋势。”我期待能够通过他们的故事,继续发掘关系个体命运与社会发展的深刻道理。

去年年底,我和杜建华、顾少聪一起吃饭时,跟他们说我的博士论文就要出版了,里面记录了他们的故事。虽然我把他们真名隐去了,但我相信他们一看便能从中找到自己。他们听了都格外开心。今年年底的聚会,我会把这本书带上。我迫不及待地想要听到他们阅读这本书以后的评价。阿莉·霍克希尔德(Arlie Hochschild)教授曾经有一段话让我印象深刻,那段话或许最能代表我做研究的初心与愿望:

我可以向你们保证,我会努力,我不确定我能不能达到你们的期望,但让我试一试吧……等我再回去,把书拿给他们看,和他们一起在查尔斯湖边共进晚餐的时候,他们会对我说:“是的,你把我想表达的意思写了出来。”听到这里,我想我实现了我们之间心照不宣的承诺。

//

相关荐读

《数字疾驰:外卖骑手与平台经济的劳动秩序》

陈龙 著

上海人民出版社·世纪文景

社会学博士“卧底”中关村外卖骑手兄弟连,亲历外卖骑手的真实劳动过程,以回应平台经济背后的劳动秩序何以可能——亦即平台经济中资本如何控制和管理劳动力的问题,以期为劳动者的系统困境寻找出路。

究竟是一种什么样的秩序和规则,在引导着超过千万的外卖骑手,每天井然有序地在各个城市到处奔波?骑手困境备受关注的当下,我们真的了解骑手与算法的互动和博弈吗?平台经济时代,资本控制劳动的方式和手段发生了怎样的改变?……

结合参与式观察经验和劳动社会学理论研究,作者向我们揭示:随着科技的进步,资本对劳动控制进一步强化而不是削弱,平台系统及其背后的“数字控制”取代了人的管理成为平台经济劳动秩序得以形成的关键所在。

丨作者简介丨

陈龙,北京大学社会学博士、博雅博士后,中国农业大学人文与发展学院副教授、社会政策与发展研究系主任。研究方向为劳动社会学,主持国家社科基金青年项目及中国博士后科学基金面上项目、特别资助项目若干。在《社会学研究》等权威期刊发表多篇论文,曾获中国社会学年会优秀论文一等奖、余天休社会学优秀博士论文奖、陆学艺社会学发展基金会第八届“社会学优秀成果奖”等。著有《探寻社会学之旅:20位当代美国社会学家眼中的社会学》(北京大学出版社,2018年),A Journey of Discovering Sociology: What Sociology is in 20 Contemporary American Sociologists' Eyes(施普林格出版社,2020年)。

转编自【文景】