4月10日,“教师享读会”第十七期公益共读活动开场讲座举行。

本次活动共读的图书是华东师范大学开放教育学院(上海教师发展学院)院长、全国中小学幼儿园教师培训专家工作组副组长闫寒冰翻译的哈佛大学教育学博士格兰特·威金斯的著作《追求理解的教学设计(第二版)》。

(图片来源:华东师范大学官网)

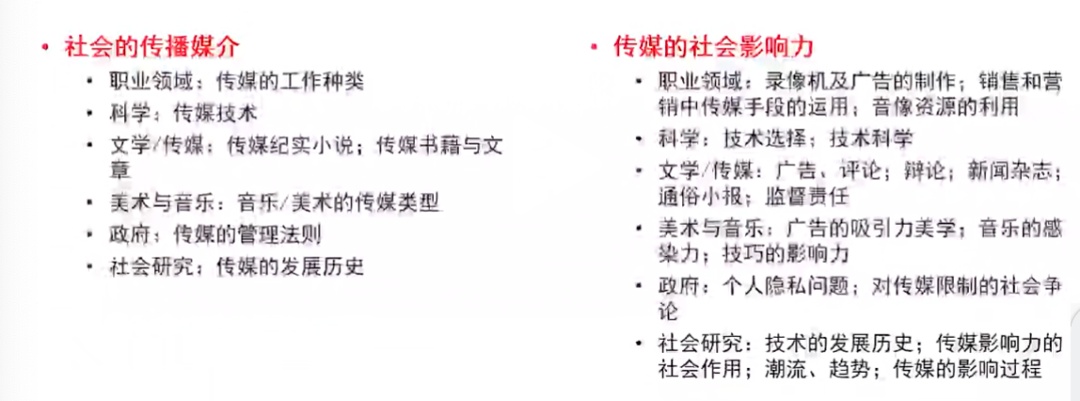

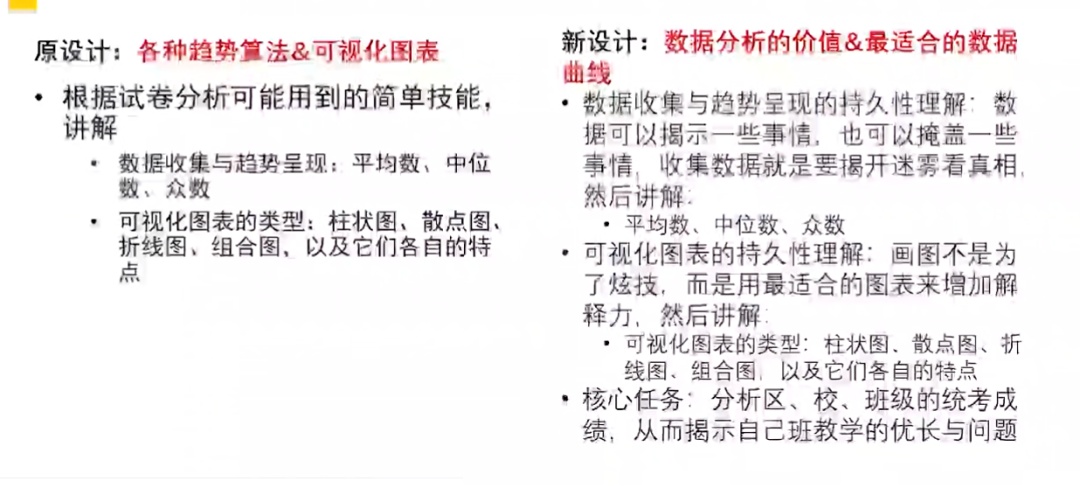

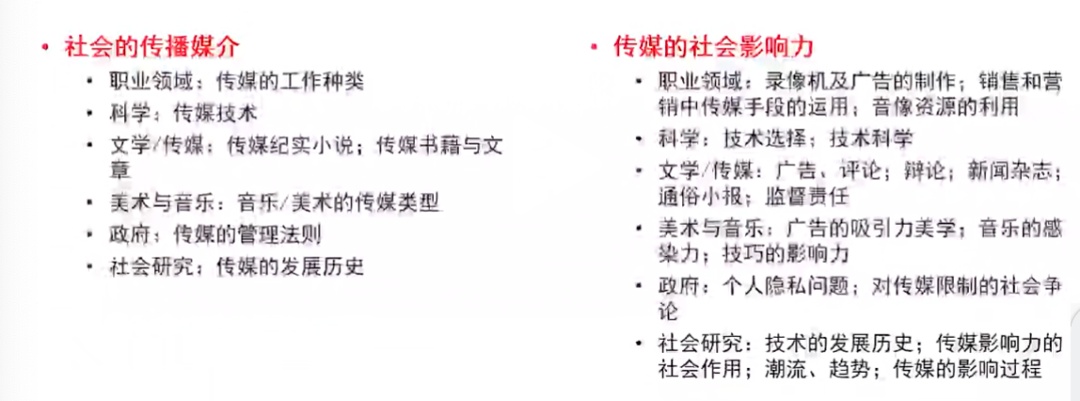

美国哲学家、教育家、心理学家杜威表示,“如果我们今天仍然用昨天的方式教育学生,将剥夺学生的未来。”那么,在知识爆炸的今天,究竟该如何教育学生?在“教师享读会”现场,闫寒冰提问:“当学生遗忘所有具体知识后,他们还剩下什么?”这个直指教育本质的追问,恰与她翻译的《追求理解的教学设计(第二版)》姊妹篇Schooling by Design中的观点不谋而合。书中强调:“每个学科都有其独特的‘章法’……受过学科系统训练的人,会形成一套成熟的思维方法与思维模式。”教育真正要留给学生的,不是转瞬即逝的知识碎片,而是经得起时间考验的学科思维和核心素养。培养核心素养的过程充满挑战,但这一教育方向的重要性不言而喻。闫寒冰表示,目前,教育的核心使命已从单纯的知识传授转向培养学生的深层理解力和创新思维。在人工智能快速发展的时代,怎么才能让学生“知道得少”,但“懂得多”?表面上看,举一反三似乎是个理想的解决方案,但背后有误区需要厘清。在教育教学实践中,举一反三可以分为两种层次:低通路迁移与高通路迁移。低通路迁移表现为机械重复式的学习,比如通过大量刷题来熟悉固定题型。教学必须转向更具挑战性的高通路迁移——这是一个由具体案例上升到抽象原理,再将抽象思维应用到新情境的深度学习过程。这一教学方法对教师提出了较高要求。以小学语文中“生动描写”教学为例:教师先让学生观看NBA姚明灌篮片段(24秒)和动画片《灌篮高手》中流川枫灌篮(3分多钟)的片段。通过记录时长差异,学生能直观理解:具体、生动的描写,实际就是“拉长生活里的时间”。接着,教师引导学生分析流川枫灌篮的多维描写——从投篮者心理、观众反应到对手表现,让学生领悟生动的描写需要有“镜头转换”。这一从具象体验到抽象概括的过程,正是通过高通路迁移实现深度学习的典范。新课改下,教师面临的关键挑战在于提炼学科大概念。美国心理学家埃里克森定义,大概念是一种抽象概括,是在事实基础上产生的深层次的、可迁移的观念,是对概念之间关系的表述。闫寒冰援引《道德经》“道生一,一生二,二生三,三生万物”的哲学智慧,指出优质教学的本质不在于知识量的堆砌,而在于引导学生实现认知的迭代升级——从“一”到“万物”的思维拓展。这里的“一、二、三”正对应现代教育所强调的大概念,而统摄其中的“道”,则是培养学生的核心素养,《追求理解的教学设计(第二版)》中表述为“持久性理解”。闫寒冰表示,大概念是学科知识技能通向核心素养的桥梁,也是核心素养嵌入具体内容的固定锚点。随后,她通过具体案例进行了现场说明:

两种课程设计呈现出明显的深度差异:左侧设计主要聚焦“是什么”的知识层面,而右侧设计则深入探讨“为什么”和“怎么做”的思维、实践层面。闫寒冰指出,左侧课程设计因缺乏明确目的显得“没有灵魂”,没有阐明数据分析的意义所在。而提炼大概念后,右侧新设计则清晰展现了数据收集、趋势呈现和可视化图表背后的持久性理解,使课程有了真正的教学价值。

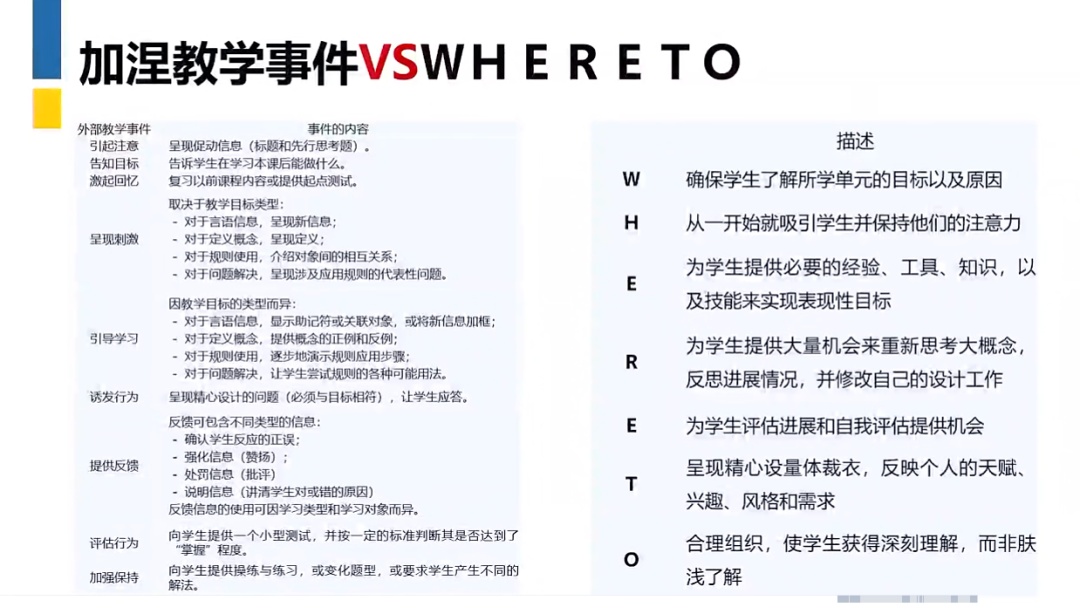

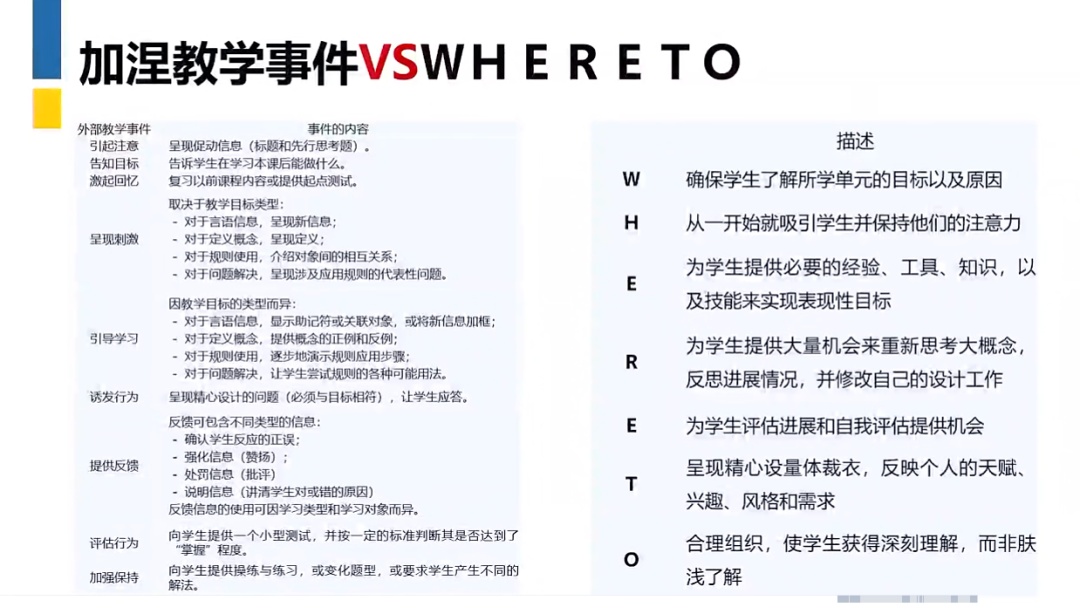

《追求理解的教学设计(第二版)》为教师教学提供了系统的方法论:从大概念的提炼方法、核心素养的培养路径,到以学生为中心的教学设计、大单元教学实施策略,乃至跨学科主题学习的开展方式。该书开篇即指出传统教学设计的两大认知误区:以“苹果”跨学科教学为例:语文课讲述苹果佬约翰尼的故事,艺术课进行苹果叶手工创作,音乐课学唱苹果主题歌曲。虽然这些活动在主题上形成了关联,却存在本质缺陷——缺乏明确的大概念、可评估的核心技能培养,以及清晰的学习目标和达成标准,使教学流于表面形式。《追求理解的教学设计(第二版)》的独特价值在于:它不仅提出了前瞻性的教育目标,更提供了可操作的方法论体系。整本书采用逆向教学设计,首先确定预期结果,其次确定合适的评估证据,最后再是设计学习体验和教学。闫寒冰通过以上三阶段实践框架引导读者掌握本书精髓。在第一阶段明确预期结果中,她以北京亦庄小学二年级的数学测量课为例:学生通过测量活动理解统一度量单位的重要性,掌握米、厘米的概念及测量技能。教师提炼出“合适度量单位”这一大概念,持久性理解为合适的度量单位累加的结果可以对客观事物进行量化。大概念的形成需要跨单元的系统建构,非单节课能达成。例如,学生需通过长度、质量等多个度量主题的持续学习,才能逐步领悟"合适度量单位"这一核心概念。大概念不同于单元学习目标——后者聚焦特定知识技能的掌握,而前者旨在激发学生持续的深度思考。在明确预期结果后,教师需要设计关键问题来促进深度理解。这些问题的重要性在于,它们能引导学生达成持久性理解——每个核心概念都需要对应的问题链,就像解锁深层认知的钥匙。还是以小学数学测量课为例,教师可提出核心问题:“测量长度时,如何选择合适的‘尺子’?”这一提问能有效激发学生对度量单位的思考,加深对“合适度量单位”这一大概念的真正理解。在明确预期结果后,教学设计进入关键的第二阶段——评估证据设计(对应第七章核心内容)。本书提出,教师需具备评估员的思维,重点解决:如何通过具体证据评价学生的持久性理解?书中推荐的表现性任务评估法,强调真实情境中的能力应用,如同考驾照中科目二与实际上路的区别——前者是单项技能,后者才是综合能力的真实体现。这种基于项目的评估方式,能有效检验学生对持久性理解的掌握程度。《追求理解的教学设计(第二版)》提出了清晰的评估分层框架:将单元知识划分为三个层级——需熟悉的基础知识(适合传统测试)、需掌握的核心内容(部分适用传统测试),以及大概念与核心任务(必须通过表现性任务评估)。小学数学测量课可设计表现性任务为,“根据自身尺寸数据,完成服装选购方案”。这种真实情境任务,既评估测量技能的应用,又检验对“合适度量单位”这一大概念的理解,体现出表现性任务的核心价值。最后一个阶段是设计学习体验和教学(第九章核心内容)。闫寒冰重点阐释了两大工具:加涅的九大教学事件与WHERE TO教学设计框架,为教师提供系统的课堂实施指南。

闫寒冰特别指出实践转化的重要性,建议教师以小组协作方式开展单元设计,实现“做中学”。作为方法论指南,《追求理解的教学设计(第二版)》的价值唯有通过亲身实践才能充分发挥作用,推动“以学生为中心”的教学变成常态。文字整理:周紫昕

编辑:王佳依

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________