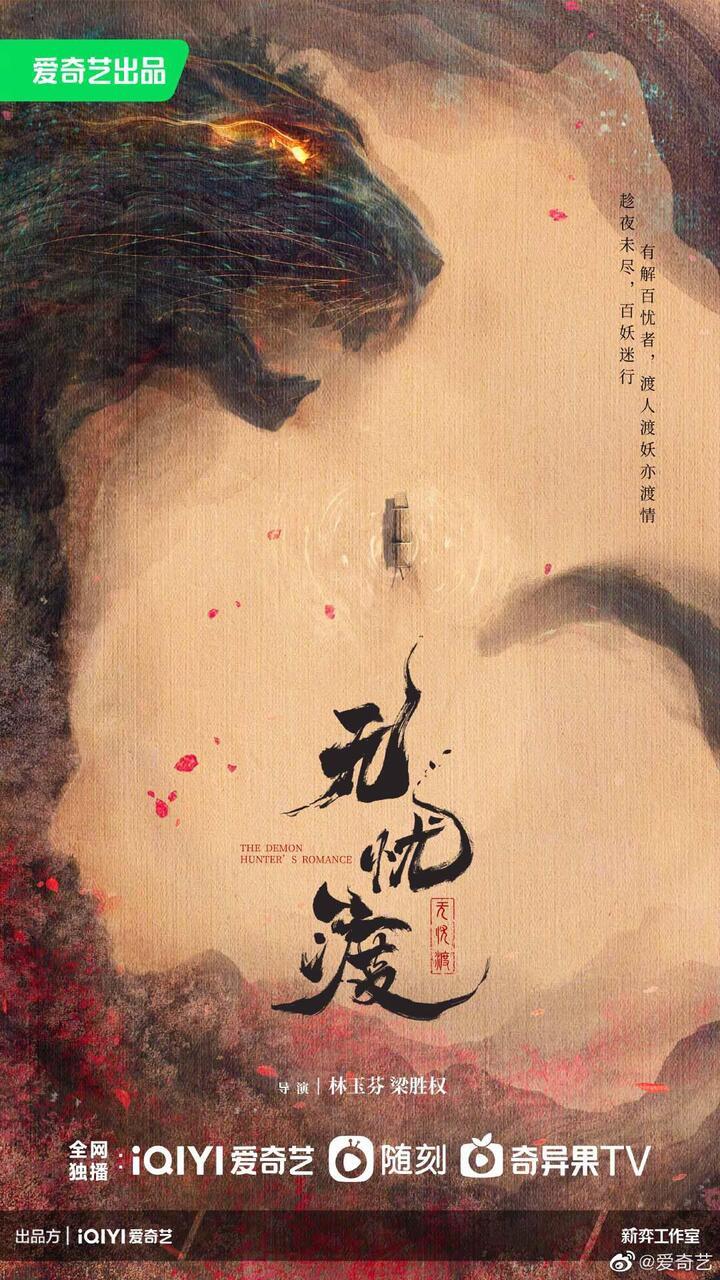

4月11日,《不思异:志怪》收官,次日《无忧渡》空降荧屏。暮春时节,这两部植根于“中式志怪”传统的影视作品,带着丝丝“寒气”,触动观众心弦。它们不约而同地采用单元剧的形式挖掘中国故事和传统元素,如同起承转合的传统话本,多维度呈现传统志怪美学的独特魅力,在营造视觉奇观之余,更融入对人性和社会的观照。

中式志怪创作始终与传统文化血肉相连。《无忧渡》的晚唐背景设定,让观众自然而然地联想到唐代志怪小说代表作《酉阳杂俎》。从唐传奇中山野怪谈的奇特想象,到《聊斋志异》中风行的鬼怪仙道故事,这种植根于民间传说的叙事传统始终焕发着生命力。《无忧渡》中的单元剧集均取材于民间传说、神话传说,镜妖、九命猫妖、赤练蛇等元素本身就带有浓郁的怪谈色彩和深厚的文化积淀。而《不思异:志怪》从《聊斋志异》《子不语》等多部古籍中汲取灵感,结构重组“狐妖报恩”“画皮魅影”等经典志怪元素,以当代艺术语言激活传统文本。

中式志怪的精妙,无关外在的感官刺激,而在于营造深刻的心理恐惧与特殊氛围,这与中国传统的审美观念密不可分。《无忧渡》中,血色嫁衣、古宅深巷、镜中削梨等意象,呈现出“诡异中见绮丽”的审美体验。例如,蛮娘深夜弹奏琵琶致人昏睡的桥段,仅凭歌声与深宅空间便强化了聊斋式的惊悚氛围;镜妖从水波中浮现时,涟漪与人物倒影的扭曲处理,“镜中世界”的虚实转换,以充满暗示的细节逐步积累情绪。《不思异:志怪》中的《皮影》单元,人皮制影的设定来自《酉阳杂俎》中的幻术记载,“虚空境”“长须国”等场景则通过交错的光影,重现《阅微草堂笔记》中虚实交织的诡谲氛围,湘西厌胜纹的女鬼嫁衣、唐代“胡商面具”等细节元素,无一不勾起观众对文化符号的深层记忆。

从古至今,志怪文学是我国人民的一大爱好。南宋画家李嵩的《骷髅幻戏图》,生动记录了宋代市井中的“恐怖片”场景:画面中央,大骷髅席地而坐,悬丝操纵小骷髅表演,对面妇人幼童观看得不亦乐乎,而背景中喂奶的妇人神情自若。这种生与死的戏剧性对照,暗合佛家“一切有为法,如梦幻泡影”的哲理,也可诠释庄子“齐生死”的观念。历史上,深受战乱之苦的中国百姓常通过志怪故事表达情感记忆,这些作品往往会触发个体或集体的创伤经验。封建压迫、社会动荡等历史主题,通过志怪形式被重新演绎,让人们在恐惧中感受到历史与现实的复杂交织。

当代志怪创作的创新在于,剧中精怪不再是简单的恐怖符号,而成为披着霓裳羽衣的人性镜像。新时代的改编赋予了古老题材以现代性思考,最触动人心的是其对现实社会的深刻映射。《不思异:志怪》中,杨沅青反抗家暴时“抡石反杀”的剧情,以极端情境展现女性挣脱伦理枷锁的觉醒意识,是对《诗经·氓》中弃妇原型的现代解构。《无忧渡》中,以返老还童的梨子探讨青春执念的代价,用“猫妖换命”揭示命运交易的虚妄,都是在奇幻叙事下保持着对现实的犀利观照,延续了志怪文学“借异史氏曰”的讽喻传统。

通过对古籍典故的现代化转译,当代志怪影视搭建起了传统与现代的对话桥梁,观众对这类作品的热衷,可谓一场集体文化寻根——在快节奏的现代生活中,人们依然渴望那些能够触动文化基因的叙事。“中式志怪”的奇特、瑰丽和光怪陆离之下,涌动着中国人内心深处的文化认同与精神追求。

新华日报·交汇点记者 吴雨阳