“我之前还没有带过这么小的孩子,特别是小学生,他们天真活泼,对各种事物充满好奇心、对学习充满渴望。作为基础教育学段学校,我们努力为孩子们提供丰富的、可自主选择的课程,从孩子们兴趣的培养着手实现核心素养的全面提升。”2024年1月,支教归来的袁青还未来得及踏入原工作学校——上海市复旦实验中学的办公室,就被任命了新职务——上海市育鹰学校校长。 从高中数学老师到备课组长、教研组长、教导主任、副校长,现在来到义务教育阶段的九年一贯制学校做校长,他给学校带来了哪些变化?

穿过国顺路上的一片老式公房,一所崭新的学校便出现在眼前。去年暑期,育鹰学校的中学部进行了翻新,教学楼墙面换上了现代而温馨的色调,走廊宽敞明亮,每间教室都配备了可升降课桌椅。

教室正好占据了面对操场的一栋教学楼,每个楼层一个年级,从预初到初三分别用绿色、黄色、橘黄色、蓝色标识。教室通过连廊与各个功能教室相连,实验室、科创教室、音乐教室、书法教室等也配备了先进的设施。

操场翻新了塑胶跑道,并配备了AI智慧体育设施供学生运动玩耍和专项训练,学生只要通过摄像头人脸识别确认身份,就可以记录短跑、跳绳、立定跳远等项目的成绩。运动结束后,学生可以在记录仪回看自己的运动过程,记录仪还能对学生的动作进行分析,帮助学生改进动作。

“硬件水平的提高,为学生打造了一个温馨的环境,也提升了学生在校的学习生活品质,但学校更要注重学生的学习体验。”袁青说,高中只有3年的学习时间,这3年里既要学习文化课知识又要思考未来的专业选择,事实上非常匆忙,“义务教育有9年的时间,相对高中的3年很长,小孩子的潜力非常大,无论家长还是老师,都无法预测他们究竟会朝哪个方向发展,他们未来具有无限的可能,作为老师,我们要让孩子们有多样的体验,从兴趣培养到发展所长,为未来高中学习,乃至一生的发展打下基础。”

袁青介绍,育鹰学校在“育奋飞之鹰、展翱翔之美”办学理念的指导下,构建“养德、启智、健体、尚美、创劳”五大课程群,实现小初学段纵向衔接、跨学科横向融合。

“我们希望通过学校的课程实施帮助孩子们实现五育融合发展,所以学校除了推进’三生课堂‘教学实践,还特地成立了课程资源中心、组建了跨学科项目化学习教研组,我们希望孩子们在能够高效学习的同时,进一步体验知识的立体建构过程、掌握初步的创新研究方法、培养团队协作意识和深厚的家国情怀。”袁青说。

最近学校科技节刚刚结束,其中预备和初一年级的节能小屋设计项目就是从教材中引申出来的,两位科技老师组织学生开展分组设计,学生有的在房顶架设太阳能光板通过“充电宝”蓄电,有的通过管道对雨水进行收集后二次利用,有的通过声控发光的室内照明。学校将学生的作品展出、评奖、交流,为老师、学生提供展示交流的平台。

袁青说,学生这些作品虽然是在科技节上呈现,但有的与艺术领域相关联、有的与人文领域相关联,“学生可能尚未意识到自己在制作模型的过程中已经涉及诸多行业,我们正在创设增加体验的机会,让他们健康、自信地成长。”

课程资源中心主任张颖出表示,学校希望通过项目化、跨学科的方式激发学生学习兴趣和主动性,进而指向创新素养的培育,“通常情况下,如果课外没有延伸,那么学习将止于学校的下课铃声。我们期待的是学生在上下课铃声之后也愿意自主学习,学生将自己掌握的学科知识进行整合,与他人开展合作,将所学知识应用于真实场景、解决真实问题。”

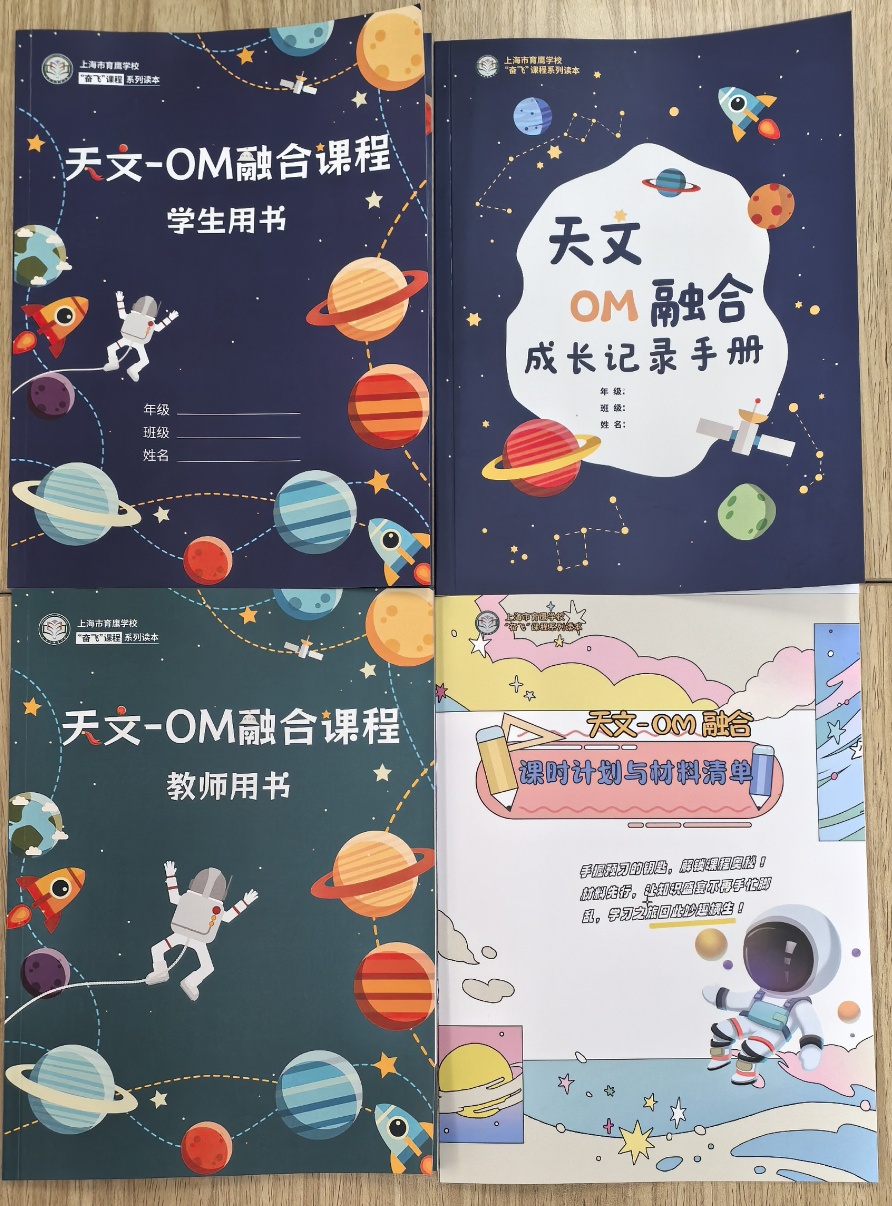

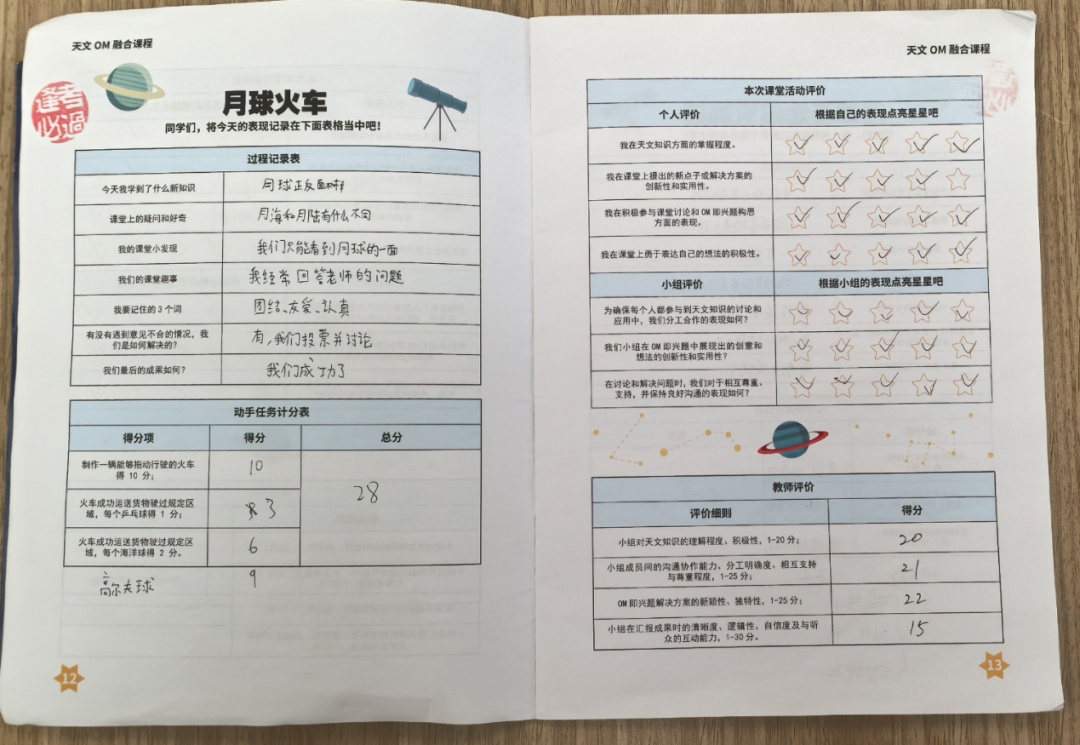

打开配套读本,用手机扫描里面的二维码,就可以看到相关的知识索引视频资料。从2024年秋季学期开始,在校内选择“天文-OM融创课程”的学生,都能拿到2本配套读本,分别是学生用书和成长记录手册。

作为杨浦区科技特色学校,育鹰学校基于原有的“星空探秘”拓展课,学校用一年多的时间与区教研员一起打造了聚焦学生科学素养培育、融合项目化学习与跨学科学习特质的“天文-OM融创课程”。

“开设‘天文-OM融创课程’的董子荧老师刚刚入职5年,工作中充满热情。去年她自己跟商家联系拿到了尚在试用期的智能天文设备,在学校带着上课的小朋友开展天文观察。”张颖出说。

除了“天文-OM融创课程”,学校还依托艺术教育提升学生素质内涵建设项目,创编了旨在培养学生音乐素养和创新能力的“音乐创意实践”课程;依托区少科站支持,设计了旨在激发学生科技兴趣、培养工程思维与实践能力的“未来工程师”课程;依托情绪管理课程资源开发项目,开发了专业的心理健康教育课程,为学生的心灵成长保驾护航。

“音·创”社团参加第46届世界头脑奥林匹克选拔活动获“古典……书中的美食”组全国一等奖第三名

袁青表示,这些课程涵盖课程目标、教学大纲、丰富资源、教师指导手册、学生读本及个性化成长记录册等学年内容体系,在实际教学中取得了成效,得到了学生与家长的认同。

据了解,育鹰学校已经成立了二十余位老师组成的项目化学习教研组,定期开展教研,鼓励教师积极开展学生活动、跨界发展。跨学科、项目化学习的开展对老师的专业素养、学科认知、课堂教学规范都提出了更高的要求,学校同时也寻求区域教研员、高校的力量支持,助力教师的跨学科、项目化教学的设计和开展。

文字:曹轶姗

图片由学校提供

编辑:袁曼舒

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________