“失物每从无意得,怀人恰好有书来。”袁枚的这句诗我很钟爱。随着犬马齿渐长,记忆力日衰,眼皮底下的东西,遍翻不着,于不经意中又冒了出来。而对后一句我的感触更深,当你正怀念远方某师友之际,忽然收到其人来鸿,那冥冥中心灵感应的愉悦不可名状。

黄苗子的手书“墨池飞出北溟鱼”(作者提供)

以文会友,唯德是邻。我后半生忝列编辑匠,中午下班,同人去饭堂,唯我先跑收发室,每每捧回一摞书报信函,犹如农人秋日抱着沉甸甸的稻穗一般。当然,最令我感兴趣的是信。一连几日“颗粒无收”,便有种被师友遗弃的失落感;若某日有若干封信结伴而来,首先检视笔迹的疏稔、关系之远近,次第拆封。常常把最想看的那封放在最后,像刮奖券一样,期望压轴的那枚出现奇迹;有时蓄意压下期待已久的那封不拆,俟饭后端坐案前静心“揭宝”,祈盼有个“意外的惊喜”。

不论对文坛前贤、普通的作者朋友,抑或是陌生读者的来信,我素有信必复。诚信,信诚,乃做人之本。编者在作者圈中的口碑,就是打入有品位作家圈的通行证。

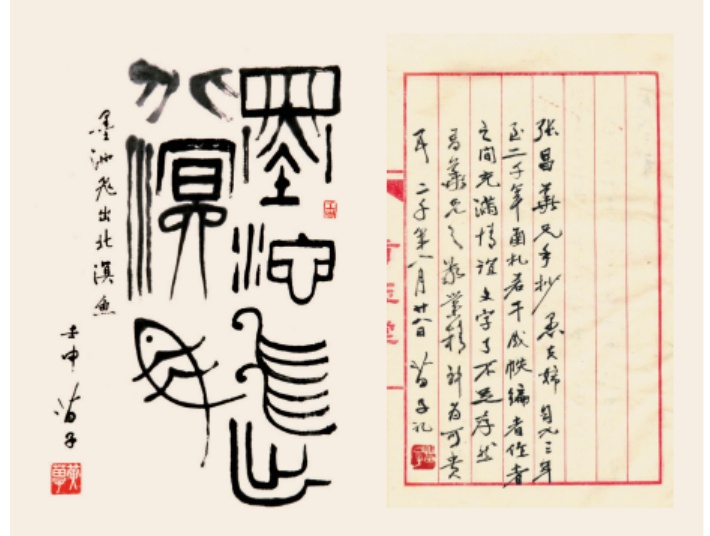

朵云轩的集古梅花笺(来源:“朵云轩集团”微信号)

或出于尊重,或出于崇尚古典,或出于修身养性,或出于一种雅玩,我写信喜欢用毛笔。案头煞有其事备齐文房四宝:雕花端砚,青瓷笔筒,写笺小楷,半截徽墨,以及宣纸信笺。

笺谱有多种:荣宝斋、朵云轩、十竹斋和常见的八行书。笺纸的选用有点“看人下菜”,视收信人的年齿、身份和事由而异。凡前辈当选梅、兰、松、竹或古画之类,敷色的洒金笺给女士为多。某年从荣宝斋购得一叠吴作人画作的笺谱,专致萧淑芳女士。

张昌华(来源:“江苏文学”微信号)

落笔之前,我续满杯茶,有沐手焚香之诚,于墨池中濡润羊毫后信手涂鸦。致老先生的,我都一笔一画,不敢胡乱造次,字还要写得大一点;寄往海外的,都用繁体字,偶尔忘记某个字的繁写,还去翻一翻字典。最初在称谓、祝语上不大讲究,后来经友人提醒,还找来一本旧时尺牍参考,营造古韵。

因我组稿的对象多为长者,有的是父执辈,甚而是父执的父执,用词力求熨帖,哪敢放肆?写毕,通览一遍,纠正错漏,确认无误后作罢。内容重要者,还钤上印章,复印留底。

我对师友瑶函珍如“拱璧”。二十多年来,日积月累,典藏有相当知名度者的简札不下百人,达千通之多。以顾毓琇为最,大小不一,达八十八通(件)之多。我备有数十本活页夹,丰者,人手一册或数册;俭者,多人屈就一本。以年齿整理归档,检阅方便,排在书柜中形成长长一列。活页夹脊上注明名姓。不看不知道,一看吓一跳,那阵容俨然是一老年集团军,多为七老八十、八老九十,乃至百龄老翁、老媪;涵科技、文学、艺术诸领域,不乏泰斗、大师级人物。

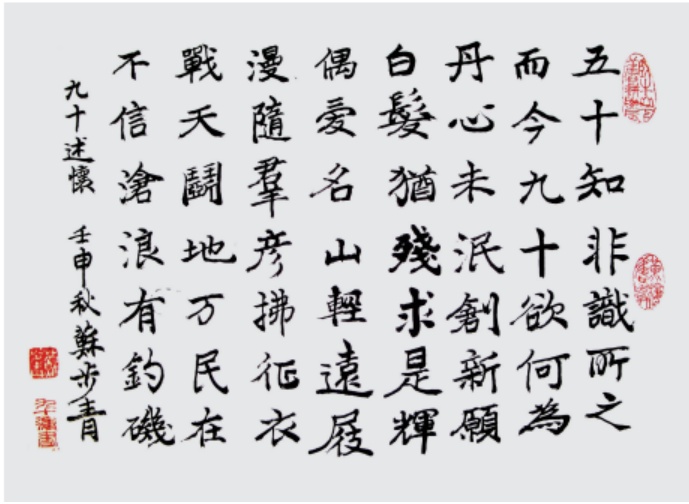

苏步青的手书(作者提供)

诵读前贤们的尺素是种享受,如沐春风浴春雨,仰视他们做人之道、治学之严、处世之忠、待人之厚的丰采,以及品味他们对我的鼓励、教诲或批评。他们各自的人格魅力和鲜明的个性,跃动在寸楮之中,越品越想品。

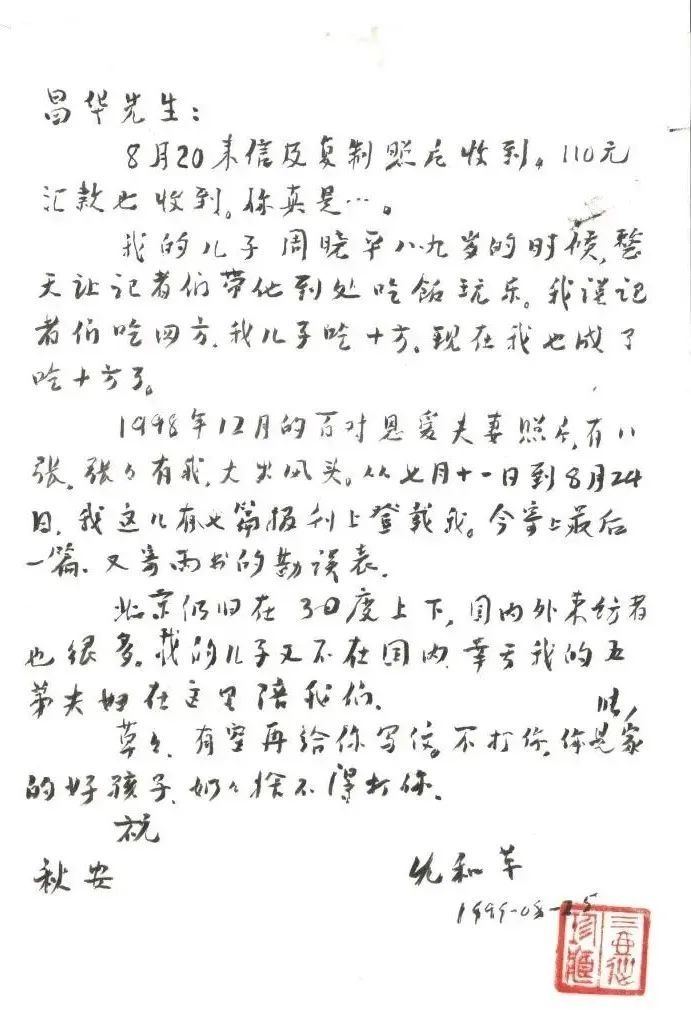

张允和致张昌华信(来源:“朝花时文”微信号)

茅以升、苏步青先生的字,铁笔银钩,直可入帖。茅先生每信必钤印,一展科学家的谨严。冰心的温馨、钱锺书的睿智、季羡林的慈让、萧乾的冲和、吴祖光的耿直,尽显字里行间,而且百趣横溢。以俭朴著称的百岁人瑞苏雪林,信纸犹如百衲衣,无一雷同,都是信手拈来之物,大者如小报,小者似便条。忆往述怀,笔锋畅达自然,出语尖苛不减当年,像听老奶奶讲那过去的故事。“最后的闺秀”张允和老太太的信俏皮得令人捧腹。一次她托我办件事,我说办得不周,不满意的话您可以打屁股。她说:“你是张家的好孩子,奶奶舍不得打你。”

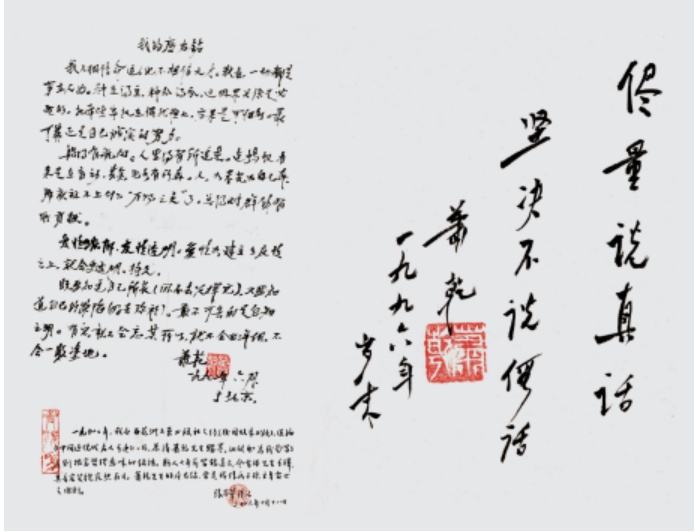

萧乾的手书“尽量说真话,坚决不说假话”(作者提供)

胡絜青去世前不久曾给我一信,嘱我替她买两册她与老舍的合集《热血东流》送朋友。老人怕讨我的便宜又图方便,在信内夹寄十几枚岁月不一、面值不等、花花绿绿的邮票以充书值。

摩挲师友们历年致我的朵云,用毛笔一一誊抄在宣纸簿上。小本子线装,蓝封皮,还有签条,古色古香,若得负暄之暇,断续缮写不辍。刻下已抄五十余册,高足盈尺。

重温先贤们旧时音问的温馨,追忆前辈往日的音容,回味过从的末节,作一次漫长的怀旧之旅。友人见之,建议不妨请仍健在的函札主人题跋纪念。我拍手称妙。于是,我复将已抄录的先贤书札精心复制,装饰得如原件一般古朴,登门拜访呈奉并以请。已获黄苗子、卜乃夫等先生跋语。蒙他们不弃,对我此重情之举,予以嘉勉。他们本是书家,跋语又富文采,堪称一景。

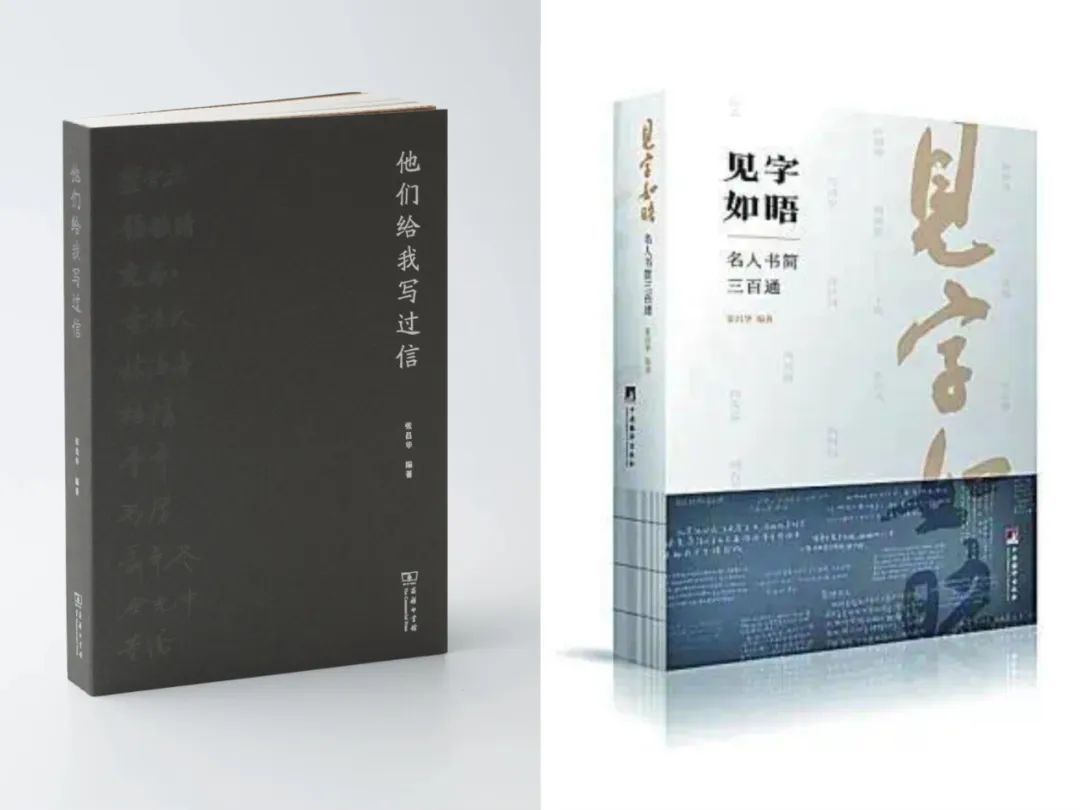

张昌华编著的《他们给我写过信》和《见字如晤》(来源:“商务印书馆”微信号和“中央编译出版社”微信号)

近年,我已将藏信整理,编成《他们给我写过信》(商务印书馆,2020版)和《见字如晤》(中央编译出版社,2023版)出版,见字如晤,抚笺思人。

文章来源:《档案春秋》2025年第3期

杂志编辑:李红

新媒体编辑:戴舒

校对:王礼荣

版式:龚紫珺

钩沉·上海新生:破晓东方,激战外白渡桥

钩沉·上海新生:保全上海工业,完整交给人民

钩沉·上海新生:为上海解放“保驾护航”

钩沉·上海新生:1949年5月,送给上海市民的“见面礼”

钩沉·上海新生:解放初期的上海,经得起封锁,顶得住轰炸

钩沉·上海新生:意义非凡的上海金融保卫战

扫码关注我们

聚焦城市记忆、留存城市发展、传承城市历史。我们架起档案为民服务的桥梁,讲述红色文化、海派文化、江南文化滋养下生生不息的上海故事。这里是上海市档案局(馆)微信平台。