博物馆是承载文明、连接心灵的公益性文化殿堂,秉持“以人为本”的服务理念,致力于为每一位社会成员提供平等、包容的文化体验。近年来,上海博物馆始终以人文关怀为核心,积极响应特殊群体的文化需求,持续优化无障碍服务体系建设,通过创新教育项目与暖心服务举措,努力打破物理与认知的壁垒,让文化的阳光温暖每一颗渴望艺术的心灵。

2024年9月至2025年6月,上海博物馆与上海市虹口区密云学校联合开展了为期一个学年的特殊教育课程——“博物馆里有什么”,以上博馆藏文物为主线,实施跨学科融合探究课程,并采用双师课堂的教学方式,让特殊学生能够在课堂内外接触历史、感知艺术,亦探索了为义务教育阶段的特殊儿童持续提供文化服务的新形式。

馆校合作:搭建融合教育的桥梁

不同于以往单次的特殊教育课程,“博物馆里有什么”为上海博物馆首次尝试将馆校合作课程带入特殊学校。课程实施周期为两个学期,由校内基础课程和校外实践课程两个部分组成。上海博物馆将博物馆丰富的文物资源与学校的教育教学相结合,打破了传统课堂的局限,为特殊儿童带来了全新的学习体验。而双师课堂的形式,则让博物馆的专业教育力量与学校的日常教学相结合,实现了资源的优化配置与共享,为特殊教育提供了更丰富的支持。

2024年11月7日,上海博物馆与虹口密云学校开启了馆校合作的旅程

校外实践课程——展厅学习

展厅学习课程采取分段参观的模式,每次只专注1—2个展厅,缩短整体参观时间,避免了信息过载。密云学校的同学们走进展厅,眼睛里充满了好奇,有些同学是第一次参观博物馆。上博老师结合同学们的认知特点,用直观、易懂的语言向同学们介绍了展厅中的文物,并邀请同学们尝试触摸陶瓷馆中的一件可触摸文物瓷瓶,大家迫不及待的用掌心来感受历史的温度,愉快的氛围开启了同学们对博物馆的探索兴趣。

校内基础课程——文物小课堂

除了以实践的模式带领同学们参观展厅之外,课程还创新性的尝试把“文物”带进课堂的教学方式。学期中上博老师们将一组缩小版青铜编钟的仿/复制品带到教室里,同学们不仅可以近距离观察,还可以上手操作。另一节关于绘画馆的课程中,老师向同学们展示了自己复刻制作的卷轴画,并且给每位同学都发了简易版“铅笔卷轴”,操作难度适中,同学们迫不及待的都动手尝试卷一卷,在卷的同时还能摸到宣纸的质感;通过触觉、视觉和互动等多感官的体验更容易让特殊孩子们接受和理解新的知识。

校内基础课程——融合学科

相较于普通学校,特殊学校的课程在设计目标、内容和方法上都是基于学生的特殊教育需求制定的,本学年的馆校合作美育课程也考虑到了上述的几个因素,为同学们展开学科与博物馆知识的融合。比如本次参与的学生中有自闭症、脑瘫、智力障碍和多重障碍的特殊学生,他们对于已经知晓、熟悉的事和物接受度较高,所以学校老师把文物知识与学校课程互相融合,让同学们把朗诵古诗词和演奏青铜钟结合在了一起,同学们在原本熟悉的内容里加入新学的文物知识,这种循序渐进的形式利于增加孩子们对文物的印象。

结合每期的文物主题,课程中加入了手工课的内容,手工创作是非语言的表达方式,对于自闭症、语言障碍的学生来说,这类活动不仅有助于身心发展,还能提高交往能力和情感表达。重复性的动作对自闭症儿童起到安抚作用,手眼协调的操作能锻炼特殊学生的观察力和专注力,完成作品后得到的成就感和自信心可以提升特殊学生们对自己情绪的管理。

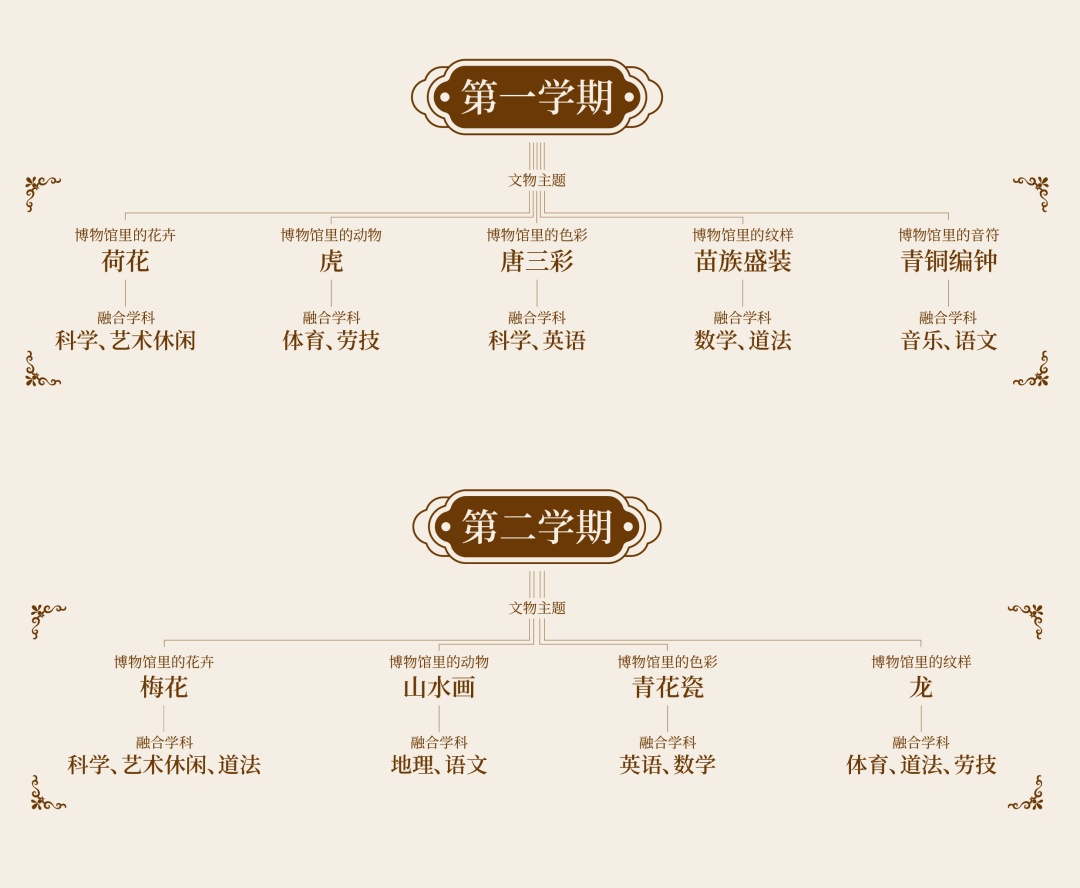

“博物馆里有什么”馆校合作课程主要内容

课程成效:见证成长与改变

通过对实践和基础课程的教学,项目培养特殊学生创造性思维,激发孩子们主动想象欲望,对特殊儿童不仅是技能学习,更是融合康复、教育和心理支持的综合干预手段。整个过程旨在通过艺术来疗愈这些特殊儿童,让他们在安全、愉悦的环境中突破自身限制,激发对历史文物的兴趣。特殊儿童也在接触文物、感受文化的过程中,更好地融入社会文化生活,提升了社会适应能力。

学生作品《我们眼中的上海博物馆》

“我们眼中的上海博物馆”作品集

向光而行:推动无障碍文化服务的发展

上海博物馆深入践行以人民为中心的重要理念,不断推出优质无障碍项目,比如手语专题导览、博物馆进校园、无障碍教育活动等,使特殊人群能够无障碍的欣赏文物、感知艺术、享受博物馆、享受文化生活。

无障碍参观:残疾运动员在展厅参观

无障碍参观:听障人士和听障儿童在展厅参观体验

特殊学校教育活动:上海市盲童学校

《上海博物馆无障碍探索手册》

手语导览,左右滑动查看

来自长宁区特殊职业技术学校的师生及家长走进上海博物馆参观“金字塔之巅:古埃及文明大展”,在专业讲解员的生动讲解中开启一场别开生面的文化探秘之旅。这既是上海博物馆践行“文化无障碍”理念的生动实践,也是特殊教育与博物馆教育创新融合的暖心范例。

未来,上海博物馆将继续秉持服务每一位社会成员的宗旨,深化与包括特殊教育学校在内的相关机构的合作,不断优化无障碍教育课程,让更多特殊人群感受到文物的魅力和文化的温暖,让文物之光照亮每一个特殊的灵魂。当文物不再是玻璃柜里的遥远存在,而成为可以触摸、可以理解、可以共鸣的伙伴,博物馆的公共价值才真正实现。

供稿丨教育部

初审丨石维尘

终审丨汤世芬