终纹床核-伏隔核联合闭环神经电刺激术

第一完成人:功能神经外科 孙伯民

第二完成人:功能神经外科 占世坤 李殿友

第三完成人:功能神经外科 刘 伟 潘宜新 赖伊杰

一位抑郁症患者的新生之路

32 岁的吴先生(化名)曾在抑郁的绝望中挣扎了16年。自初中起,语言障碍、社交退缩与自杀倾向便如影随形,他试过各种抗抑郁药物、中医调理甚至民间偏方,连电休克治疗也只能带来短暂缓解,却让珍贵的快乐记忆如潮水般退去。"就像大脑被一层厚厚的乌云罩住,连呼吸都觉得沉重。" 回忆起最黑暗的日子,吴先生眼中仍有后怕。当常规治疗全部宣告失效,情绪低落、兴趣丧失、精力枯竭、的他,几乎已向命运低头。

转机出现在 2024 年初春。在家人的坚持下,吴先生带着厚厚的病历本走进瑞金医院功能神经外科孙伯民主任的诊室。"他眼神空洞,反应迟缓,被疾病榨干了生命力的样子。" 评估后发现,吴先生的抑郁症状已侵入大脑 "情感环路" 的核心枢纽 —— 终纹床核 - 伏隔核联合区域,传统疗法如同隔靴搔痒。

经过严谨的术前评估,并与患者深入沟通后,孙伯民团队决定,采用脑深部电刺激(DBS)结合脑机接口(BCI)技术,精准调控大脑情绪环路,以期打破抑郁的“死循环”。

孙伯民(中)和医护团队为患者做DBS植入手术

手术当日,在麻醉科、手术室等团队协作下,孙伯民通过精准影像导航,将两根带有 16 个刺激触点的细电极植入吴先生大脑 "情感环路" 的关键节点,电极导线与胸口植入的起搏器相连。术后一周开机瞬间,吴先生突然落泪:"大脑突然被‘解锁’,脑子里的沉重感一下子松了。"

医生通过平板电脑上的 BCI 界面调试参数时,吴先生经历了神奇的情绪体验:参数切换间,背叛感、狂喜、温暖等情绪短暂涌现,最终一组让他感到 "平静愉快" 的参数被锁定。如今的他,早晨用体外程控器轻点手机 App,就能让 "情绪上线"。曾经的 "隐形人" 成了小区 "演唱会" 的主唱,体重增加了十几斤,甚至主动向朋友展示胸口的起搏器。

新技术为绝望大脑架起 "情绪桥梁"

吴先生的新生,正是源于功能神经外科孙伯民主任团队“终纹床核-伏隔核联合闭环神经电刺激术”,这一创新疗法,彻底颠覆了传统抑郁症治疗的局限。

传统 DBS 手术常采用单靶点刺激,如同在大脑中 "盲打"。而该技术通过多模态影像分析与神经电生理监测,锁定了抑郁症的 "核心病灶"—— 终纹床核 - 伏隔核联合区域,这里如同情绪调控的 "总开关"。"传统 DBS 就像老式空调,只能固定吹一个模式,热了冷了都没法调。我们这技术,就像带智能感应的智能空调,能随时跟着房间温度调风力、换方向。" 孙伯民解释道。团队通过八触点电极覆盖多个抑郁症相关靶点,结合神经电生理信号记录技术,首次绘制出抑郁症患者的脑内电活动 "情绪地图"——哪里太 “冷”,哪里太 “热”,看得明明白白。

术后医生可以通过平板电脑或手机App,无线、实时地调整刺激参数,像给房间精准控温一样,为每个人找到最舒服的 “情绪体感”,实现个体化、动态化的治疗。正因为如此,20 余例接受治疗的临床难治性抑郁症患者中,近 80% 能实现稳定改善,重新回归社会角色。

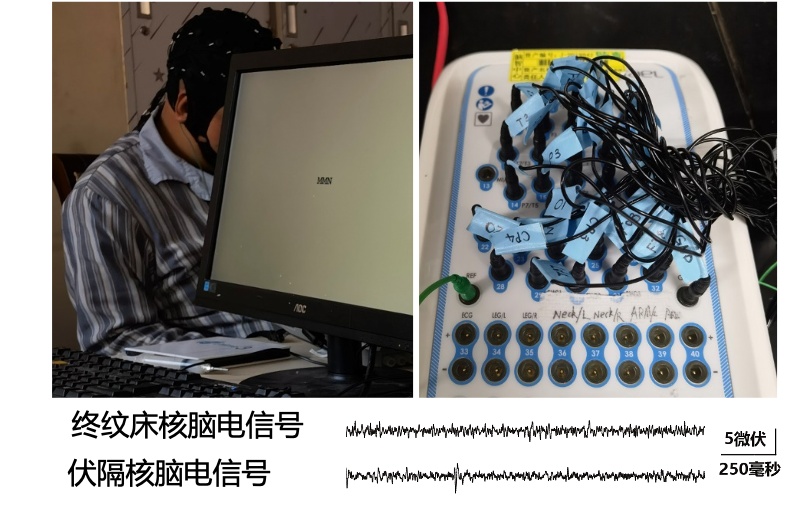

抑郁症脑机接口记录的脑深部核团电信号

更重要的是,这项技术撕开了难治性精神疾病治疗的突破口。与电休克可能造成的记忆损伤不同,它通过微创植入实现长期调控;对比需要终身服药的传统方案,避免了肝肾损伤等副作用。目前该技术已延伸至难治性强迫症、抽动障碍等疾病治疗,相关研究成果发表在《Cell Reports》《Journal of Neurology, Neurosurgery and Pyschiatry 》等顶级国际期刊,被评为 "华瑙 —2023 年度中国脑机接口十大进展"。

“抑郁症是一种复杂的疾病,早期识别和规范治疗至关重要。”孙伯民强调,DBS联合BCI技术,可以为走投无路的难治性抑郁症患者提供一种全新、微创的干预可能。作为国内最早开展 DBS技术治疗抑郁症的临床中心,孙伯民主任团队正通过持续技术创新,为更多徘徊在绝望边缘的患者点亮心灯。

(向上滑动查看)

欢迎转发点赞

撰文丨祁洁 赖伊杰