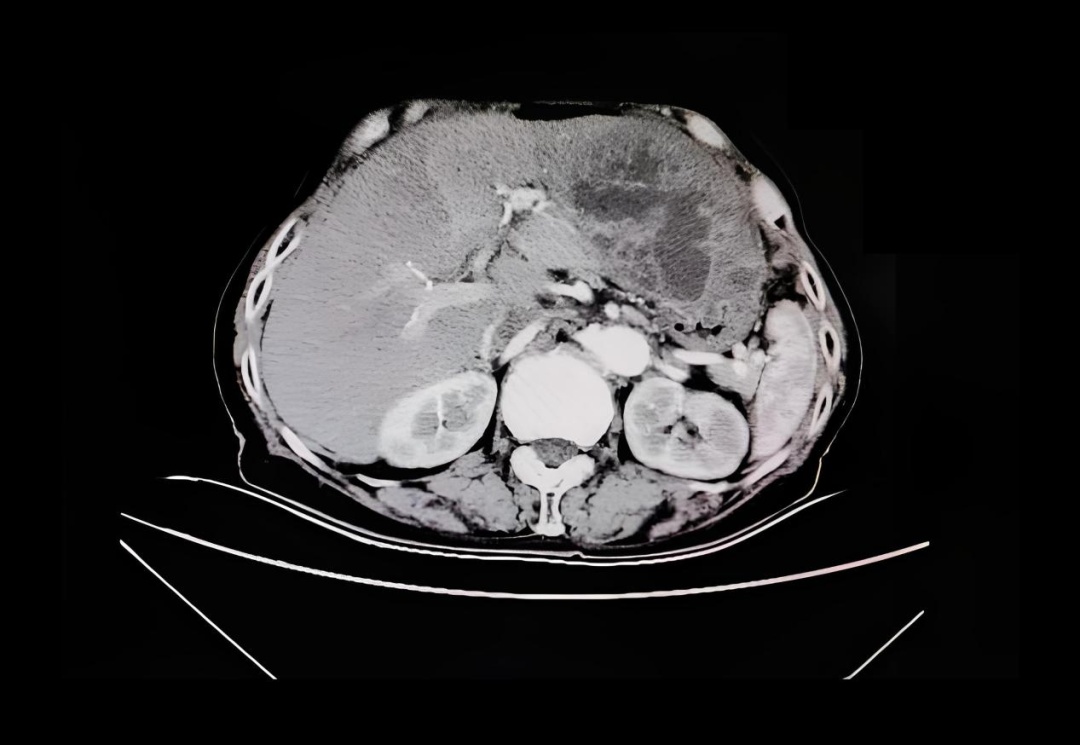

53岁的张先生(化名)突然晕倒在地,因为有基础糖尿病,家属立即将他送到了医院。此时张先生已经昏迷不醒,体温39.3℃,心率155次/分,血压80/34mmHg,医生询问后才知,张先生已反复发热五天,体温一直在38℃-40℃之间。起初以为自己是感冒,吃了药但病情没有好转,精神反而越来越差,人也没力气,后来更是出现腹痛、食欲不振、恶心、干呕,几乎无法进食进水。医生详细询问病史后,结合病情高度警惕,抢救同时安排增强 CT 检查,结果提示为肝脓肿。进一步抽血化验显示,其感染指标显著升高,且已累及肝、肾、呼吸及循环系统,病情凶险,死亡率极高。明确诊断后,医生迅速治疗,待病情稍稳定后,及时为他实施肝脓肿穿刺引流术。后续张先生转入 EICU 继续治疗,一个月后顺利好转出院。

到底什么是肝脓肿?为什么它如此凶险?什么人容易患病?快来听听专家怎么说!

什么是肝脓肿?

肝脓肿是各种病原体经过胆道、肝动脉、门静脉、淋巴系统感染肝脏或直接侵犯肝脏引起的肝脏感染性疾病,通俗讲,就是肝脏长了一个或多个脓包。根据感染的病原体不同,分为细菌性肝脓肿(约占80%)、真菌性肝脓肿(低于10%)、阿米巴肝脓肿(约占10%)。

有什么症状,为何如此凶险?

肝脓肿典型的临床表现为发热(体温多为超过39℃的高热)、寒战、腹痛(表现为肝区疼痛,即右上腹痛)。部分患者有恶心、呕吐、食欲不振、乏力、体重减轻等表现。具有典型三联征表现的患者仅占30%,大部分患者腹部症状不明显,仅表现为发热,发病早期平扫CT无法发现病灶,因此容易漏诊、误诊,等到发现时,已经出现多器官功能受损甚至是感染性休克、多器官功能衰竭,命悬一线。

肝脏是人体最大的代谢器官,参与糖类、蛋白质、脂类等物质的合成与代谢,在激素、药物等转化和解毒方面起重要作用,可以产生并分泌胆汁。肝脏含有丰富的血窦,一旦感染,病原体极易入血,可引起严重的菌血症、败血症。

什么人容易患病?

发病年龄多为50-60岁,35岁以上人群随着年龄增长,发病率逐渐增加。糖尿病血糖控制不佳、存在肝胆或胰腺疾病、胃肠道恶性肿瘤、慢性肾脏病等基础疾病的患者发生细菌性肝脓肿的风险增加。细菌性肝脓肿的4种病因中,糖尿病占7.3%,血源性占12%,隐源性脓肿占25.7%,胆道疾病占55%。

还有一种阿米巴肝脓肿,属于传染性疾病,呈世界性分布,在热带和亚热带最常见。人体感染的方式主要是经口感染,可通过苍蝇、蟑螂等机械性传播包囊。人食用含有阿米巴成熟包囊的食品、饮水或使用污染餐具而感染。同性恋人群由于粪-口传播,可以造成溶组织内阿米巴的流行增加。

肝脓肿需要与包括右侧膈下脓肿、原发性巨块型肝癌、急性胆囊炎、急性胆管炎、肝内胆管结石合并感染、肝结核、肝囊肿合并感染、肝血管瘤、肝包虫病等疾病进行鉴别。

危重症肝脓肿有哪些症状?

如果出现高热、寒战、右上腹痛,立即就医!不论是肝脓肿、急性胆囊炎、急性胆管炎,都需要尽早专业救治!

如果反复发热38℃左右(超过1周),辗转各家医院,只发现感染,但不知道哪里感染,或者经过常规抗感染治疗并没有好转,且合并恶心、呕吐、食欲不振、乏力、体重减轻等表现中的任何一种,都要警惕肝脓肿的可能,及时就医排查。

轻症肝脓肿患者经过抗感染治疗可以好转,就医的同时控制好血糖、清淡饮食、多休息即可。在家时注意监测患者的体温、心率、血压。如果心率偏快,可以适当多饮水,对症退热降温;体温小于37.5℃但心率仍持续超过110次/分,需及时就医。血压低于90/60mmHg需及时就医。

严重的肝脓肿患者,可能或出现感染性休克、多器官功能障碍甚至是多器官功能衰竭,需住院治疗。

家庭急救TIPS

1

在等待医疗救助期间,患者需绝对卧床并保持半卧位(垫高上半身约30°),每小时监测体温、心率和血压并记录(尤其心率>110次/分或血压<90/60mmHg需紧急送医)。

2

用温水擦拭颈部、腋窝等大血管处物理降温,同时注意补水;轻症患者饮食上选择低脂高蛋白的鸡蛋羹、豆腐等易消化食物,糖尿病患者严格控糖并监测血糖。

3

切勿自行用药(尤其阿司匹林、草药等),可提前备好电子体温计、血压计、医用冰袋(外裹毛巾冷敷)。密切观察症状变化,若出现意识模糊、冷汗或持续高热不退,立即拨打急救电话并携带既往病历资料前往医院。

如何预防肝脓肿?

1

日常饮食注意卫生,餐前便后勤洗手,避免使用生冷食物,定期清洗餐具。

2

适当运动锻炼,增强身体免疫力。

3

避免接触疫区、疫水。

4

糖尿病患者注意监测并控制血糖,血糖控制不佳及时就诊调整降糖方案。

5

存在胆道疾病、肝脏疾病、血流感染性疾病时及时就诊,切勿延误病情。

6

如有不明原因高热、寒战、右腹痛、腹胀、皮肤巩膜黄染、食欲不振、乏力,警惕肝脓肿可能,及时就医。

欢迎转发点赞

科学性审核:

陈尔真,上海交通大学医学院附属瑞金医院紧急医学中心主任,急诊科主任医师

项目来源:上海市科委科普项目资助(项目名称:消化系统急危重症的健康科普教育;项目编号:23DZ2305400)

撰文丨急诊科 朱晓娟

编辑丨祁洁