日前,“2025年6月中国好书推荐书目”出炉(点击查看完整名单),少年儿童出版社出版的《孩子剧团》入选!

“中国好书”由中宣部出版局指导、中国图书评论学会组织评选,旨在通过好书推介传递正能量,推动和引导全民阅读。如今,“中国好书”已成为全国最权威、最专业的图书榜单之一,是领航全民阅读的风向标。

近日,由上海世纪出版(集团)有限公司主办、少年儿童出版社承办的“热血少年,抗战奇花”——徐鲁长篇小说《孩子剧团》作品研讨会在北京隆重召开。

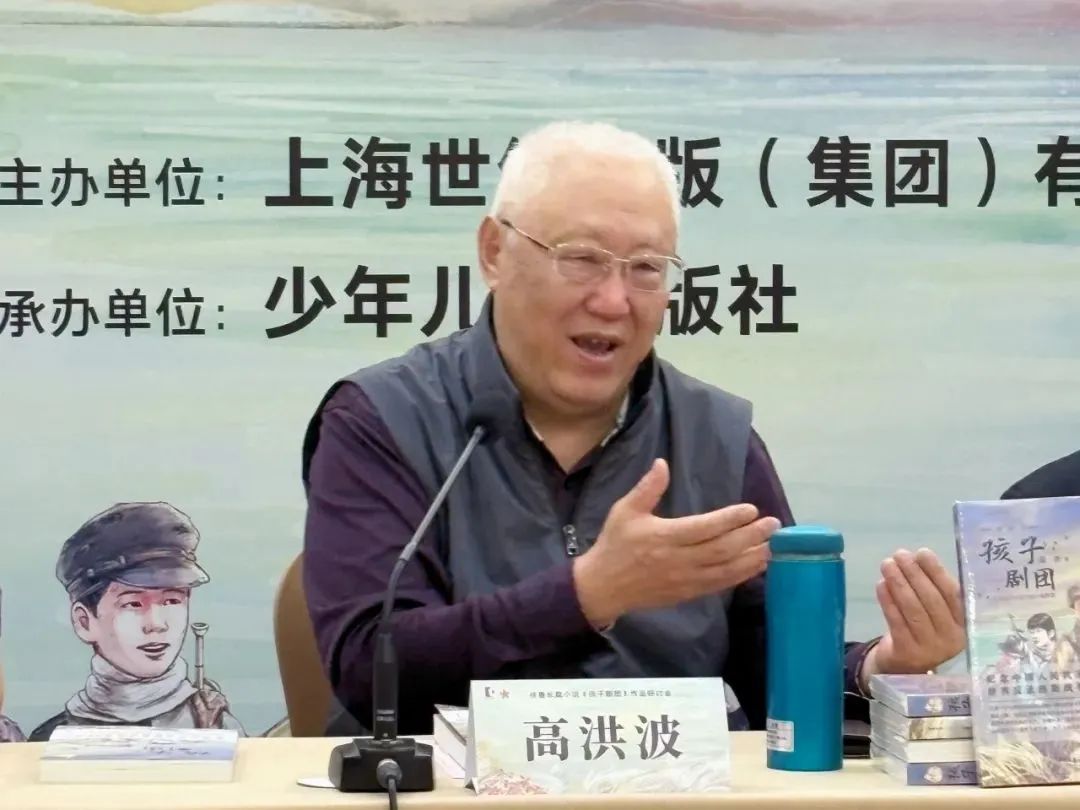

中国作家协会原副主席、儿童文学委员会原主任高洪波,中国儿童文学研究会原副会长、《儿童文学》原主编徐德霞,《文艺报》总编辑、文学评论家刘颋,北京师范大学文学院教授、博导、文学评论家陈晖,太原师范学院文学院教授、山西省作家协会副主席崔昕平,南京师范大学教授、博导、文学评论家谈凤霞,《中华读书报》总编辑助理、中国儿童文学研究会副秘书长、儿童文学评论家陈香,《中国新闻出版广电报》读周刊主编、中国儿童文学研究会副秘书长杨雅莲,中国儿童文学研究会常务理事、副秘书长冯臻,孩子剧团原团长吴新稼之子吴骅及家人,本书作者徐鲁,以及少年儿童出版社总编辑陆小新等领导和专家出席了此次研讨会。会议由少年儿童出版社副总编朱艳琴主持。

▲会议现场合影

研讨会以“热血少年,抗战奇花”为主题,聚焦徐鲁历时四年创作的长篇儿童小说《孩子剧团》。该书以抗日战争时期中国共产党领导的第一个少儿抗日戏剧团体“孩子剧团”为原型,通过20多名小团员的成长故事,展现了中华民族在危难时刻的不屈精神与家国情怀。作者徐鲁深入挖掘史料,多次实地采风,最终完成了这部兼具文学性、历史性和教育性的精品力作。该书由少年儿童出版社出版,是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的献礼之作。本书入选了2024年度上海文化发展基金会资助项目。

研讨会伊始,少年儿童出版社总编辑陆小新代表主办方致辞。他表示,《孩子剧团》的出版是少年儿童出版社在主题出版领域的重要成果。少年儿童出版社自1952年成立以来,始终秉持“精品立社”的理念,致力于为少年儿童提供优质的阅读资源。相信《孩子剧团》必将在青少年读者中产生深远影响,成为传承红色基因、弘扬爱国主义精神的重要载体。

与会嘉宾对《孩子剧团》的历史价值、文学内涵和教育意义进行了深入探讨。

高洪波

中国作家协会原副主席、儿童文学委员会原主任

徐鲁被戏称为儿童文学界的“劳动模范”,近年间著作颇丰、佳作迭出,有“庾信文章老更成”之感,《孩子剧团》便是一个证明。我读毕感到这是一部以真人真事为背景的小说创作,因此更加增添了写作的难度,挑战性体现在虚构性与真实性如何根植,另外在大时代背景下各种人物命运的细节如何捕捉,这同时也是当前主题创作一个极重要的课题。徐鲁较好地掌握了适合高年级孩子阅读的叙述方式和语言,用比较精准的手法塑造了一批抗战文化战士的形象,如麦新、聂耳、田汉及茅盾,在成年人的引导下,少年人如何成长的过程表现得真实可信。当年陈模先生的《奇花》盛行一时,时隔四十年后,曾经年轻的徐鲁接力完成了另一朵奇花的种植,在抗战胜利八十周年之际,也为遥远的铁血岁月献上了一瓣心香。

徐德霞

中国儿童文学研究会原副会长、《儿童文学》原主编

《孩子剧团》的出版具有深远的历史教育价值与文学意义。从教育层面而言,该书以文学叙事的方式缅怀革命先烈,通过展现家国危难时期的自我管理与团队协作精神,为当代儿童提供了不可替代的历史教育文本。在文学创作维度,《孩子剧团》突破了纪实文学的常规范式,作者徐鲁巧妙地将非虚构史实与艺术虚构相融合,既保持史料的翔实性,又赋予故事生动性。作品立意高远,以饱满的情感与激情,彰显二十世纪三四十年代全民抗战的时代精神与民族气质。作者深度介入叙事,创新性地将诗歌艺术技巧融入纪实写作,形成独特的“徐鲁化”创作风格。

从文本结构分析,作品采用双线叙事,上半部聚焦抗日背景下不同孩童汇聚成剧团的历程,下半部展现孩子剧团的真实生活图景。在人物塑造上,徐鲁于众多角色中重点刻画五六个核心人物,使其个性鲜明立体,展现出深厚的长篇人物塑造功力。同时,作品通过日常细节,自然呈现党的关怀与引导,彰显其对儿童成长的重要意义,充分体现了作者成熟老道的艺术创作能力。

刘颋

《文艺报》总编辑、文学评论家

《孩子剧团》作为儿童长篇历史小说,在文本建构与社会价值层面均展现出极高的完成度。作品以真实历史群体“孩子剧团”为主角,完整勾勒其从萌芽到壮大的历程,通过剧团在沦陷区尤其是上海的发展脉络,巧妙串联抗战时期的社会与革命历史节点,形成以微观群体映射宏观历史的独特叙事视角。

在创作手法上,作者徐鲁突破个人以往聚焦个体成长的叙事惯性,转而着力塑造剧团集体形象。通过刻画二三十位团员的命运交织与性格差异,既呈现剧团发展的历史必然性,也揭示其作为革命宣传与人才培养载体的深层意义。这种创作需跳出传统讲故事的“舒适区”,在历史考据与艺术虚构间寻求平衡,以大量史料还原历史现场,虽增加了儿童的阅读难度,却赋予作品不可替代的文献价值与思想深度。

当年孩子剧团辗转三千里的流动演出,本质上是一场由孩童肩负的文化宣传 “长征”。徐鲁的创作完整复现了这一历史图景,既彰显了剧团在革命史上的独特地位,又以文学方式完成了对这段精神遗产的当代传承。

陈晖

北京师范大学文学院教授、博导、文学评论家

《孩子剧团》是一部具有革命现实主义风格的典范之作,它既体现了作者及出版社对革命历史书写的使命感,亦是当下社会文化担当的彰显。我们常言文化建设,而社会主义精神文明的发展,恰恰需要从革命时期的思想源头中汲取养分,这正是此类书写的价值所在。徐鲁在这一领域堪称表率。

作品在叙事层面面临群像塑造的结构性挑战:不同于传统单主角叙事范式,其对二三十位孩童形象的典型化刻画,需在史实考据与艺术虚构间建立动态平衡。从结构来看,作品前半部分采用了分叙的方式,后半部分全部线索汇聚于孩子剧团这一整体。徐鲁有效规避了群像叙事易致松散的创作瓶颈,彰显出深厚的叙事功力。

从文本属性看,将作品定位为纪实文学更具学理依据:四年史料调研形成的历史现场还原度、重要历史人物的真实介入,以及大量人物原型的考据支撑,使其在“大事不虚”的纪实特质中兼具艺术张力。

崔昕平

太原师范学院文学院教授、山西省作家协会副主席

《孩子剧团》的创作在抗战历史书写体系中具有填补空白的重要价值。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的时间节点,该作品聚焦非主流却极具历史意义的儿童抗战群体,突破传统抗战叙事框架,深入探究儿童以文化宣传等形式参与战争的历史形态,揭示全民抗战中文化领域的实践路径,展现战乱年代的儿童在党的关怀引导下走向革命道路的历程,丰富了抗战历史的书写维度。

在文本建构层面,作者徐鲁广泛整合多元时代文本资源,将萧红《生死场》、巴金译作《门槛》和《卖报歌》《大刀进行曲》等文学艺术作品,以及陶行知创立的山海工学团等历史事件有机融入叙事,构建起密集且真实的历史语境。这种创作手法不仅彰显了作品深厚的文化底蕴,更通过多维度史料的交织,增强了文本的历史纵深感与艺术感染力。

从叙事策略分析,《孩子剧团》采用“夹叙夹议”的创作方式,遵循纪实文学“大事不虚,小事不拘”的原则,在宏大革命历史叙事中填充丰富细节。作品既展现了英雄主义精神,又注重还原党的人性温度,实现了历史素材与艺术细节的高度统一,为革命历史题材创作提供了新的范例。

谈凤霞

南京师范大学教授、博导、文学评论家

《孩子剧团》以革命现实主义创作手法,深度介入中国抗战历史,成为彰显中国文化精神的典型文本。作者在呼应二十世纪儿童战争历史书写传统的基础上,融入独特的文化经验与艺术旨趣,通过对历史素材的重构与再阐释,构建起极具中国特色的叙事话语体系。

作品兼具现实主义的严谨与浪漫主义的抒情特质。诗人身份赋予徐鲁独特的审美视角,使其在真实历史书写中注入浪漫主义气息,以文学感染力传递爱国主义精神。作品对儿童群体集体主义精神与理想主义风采的刻画,不仅是对革命历史的缅怀致敬,更为当下文学创作与教育实践提供了精神资源。

在创作层面,作品面临三大挑战:其一,如何在宏大历史主题与儿童化叙事间寻求平衡,作者通过塑造二十余位性格鲜明、层次丰富的儿童形象,实现主题表达与儿童接受的统一;其二,如何妥善处理史实与虚构的关系,作者历时四年广泛收集史料,将历史素材有机转化为叙事元素;其三,如何通过地点的转移来构建小说的结构,作者对不同地域的政治语境、文化特色及日常生活进行选择性呈现,既保证叙事的流畅性,又凸显地域文化特征,展现出高超的结构驾驭能力。

陈香

《中华读书报》总编辑助理、中国儿童文学研究会副秘书长、儿童文学评论家

从文学品质考量,我认为《孩子剧团》更趋近于一部饱满的非虚构文学作品。徐鲁以扎实的史料为基底,在符合史实逻辑的前提下对历史场景进行文学重构,既还原了孩子剧团辗转宣传的抗战历程,又通过诗人特有的抒情气质赋予文本诗性张力,实现了历史性与文学性的有机统一。

从革命历史书写演进看,作品突破了早期军事化集体叙事与新世纪人性化视角的局限,以文学手段填补史学宏观叙事的空白,聚焦普通人在抗战中的生存状态与精神贡献。这种为历史空间补缺的创作理念,使其成为非虚构文学中以微观群体映射宏观历史的典范。

杨雅莲

《中国新闻出版广电报》读周刊主编、中国儿童文学研究会副秘书长

徐鲁的《孩子剧团》内容细致、翔实,对孩子剧团的抗战事迹,进行了波澜壮阔的全景式书写。作品除书写团长吴新稼如何从“少年雪莱”成长为革命者,还刻画了小雅、阿祖、阿桃等多位小团员。同时,呈现出抗日救亡的洪流中,中国人民的同仇敌忾、顽强不屈与英勇奋战。

创作上,徐鲁秉持严谨态度,历时数十年收集史料并实地考察,最终以“火线”与“征途”两部分结构叙事,融合文学虚构与历史真实。其语言兼具诗意与镜头感,既如艾青、穆旦的抒情诗般饱含爱国激情,又通过戏剧化对话与场景还原,使读者身临其境。

徐鲁的一部部作品对于孩子们来说,就是一粒粒有营养的坚果,在孩子成长中发挥着重要作用。孩子剧团所体现出来的精神,会穿越时间形成传承,令小读者学习他们所展现出来的家国情怀、面对困难时的坚韧不拔,从而树立“强国有我”的责任感与担当精神,谱写属于自己的成长篇章。

冯臻

中国儿童文学研究会常务理事、副秘书长

徐鲁以恢宏的史笔与细腻的童心,将1937年淞沪会战后“孩子剧团”这一地下党领导的儿童抗日宣传团体,熔铸成一曲动人心魄的少年成长史诗。这部作品不仅是对抗战峥嵘岁月的深情回望,是对少年儿童精神的塑造,更是对爱国主义和民族文化的弘扬。

《孩子剧团》在塑造人物和呈现意义时,运用了话剧、散文诗、诗歌、歌曲和革命人物故事等文本,通过互文性手法,使得作品在艺术性和思想性上达到了更高的水准。这主要体现在以下几个方面:其一,借助诗歌抒发情感与激励精神;其二,通过话剧演绎觉醒与成长;其三,运用歌曲凝聚力量与传递希望;其四,讲述历史人物故事彰显爱国精神和革命实践的内涵;其五,化入古典诗词与民间歌谣隐喻民族复兴的诉求。通过这些叙事策略,徐鲁在《孩子剧团》中编织出了独特的叙事文本和风格特色,构建了童年成长、爱国精神、革命实践与文化价值的磅礴交响。

孩子剧团原团长吴新稼之子吴骅先生作为家属代表发言。他深情回忆了父亲与孩子剧团的往事,并对作者徐鲁和出版社表示感谢。他认为,徐鲁创作《孩子剧团》难度极大,当下该题材史料丰富却缺乏长篇小说,面向现代青少年儿童讲述历史故事,既要让初次接触的读者觉得新鲜,又要让了解这段历史的人感受到新意,徐鲁成功地将“死”的史料写“活”,与官方、民间资料互补,丰满了孩子剧团的形象。时代在变,但精神的传承从未停止。这部作品以长篇小说的文学形式让孩子剧团的故事得以传承,让不同时代的青少年都能从中汲取力量。

最后,作者徐鲁对参加研讨会的领导、专家、吴先生及其家人和出版社表示了感谢,并分享了自己的创作心路历程。他提到,记录一个大时代的家国风雨,再现一群少年奋斗者坚忍不拔、自强不息的成长经历,通过不同的人物故事,多侧面地呈现一个大时代的风雨和战乱中的家国情怀,展现上海、武汉这两座英雄城市的一段悲壮经历和独特的城市精神,是他在创作中时刻提醒自己的“大主题”。他在创作过程中始终坚持“少年浪漫主义书写”和“革命浪漫主义书写”,希望通过这部作品让当代少年儿童感受到中华民族生生不息、奋发图强的精神。

//

相关荐读

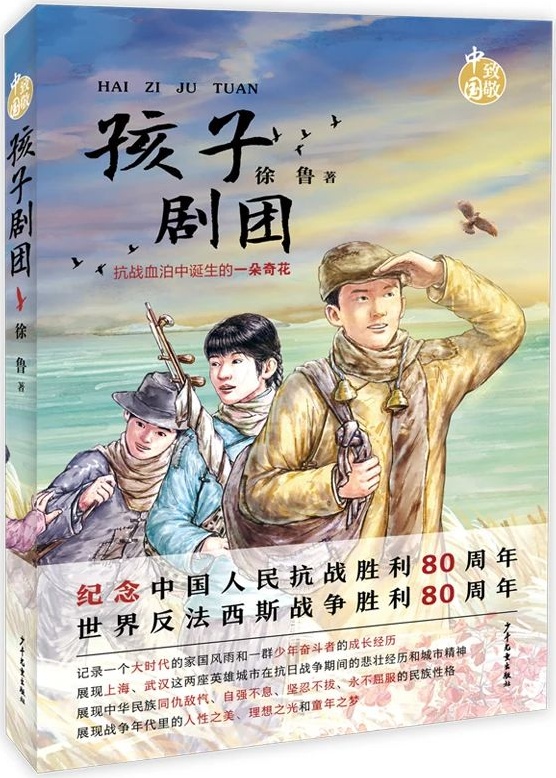

《孩子剧团》

徐鲁 著

少年儿童出版社

这是一部向中国人民抗战胜利80周年、世界反法西斯战争胜利80周年的献礼作品。本书以孩子剧团为线索,讲述了剧团的成员们从上海辗转到达武汉等地进行抗日宣传的故事。作者以其特有的散文诗般的笔调,将故事娓娓道来。通过孩子剧团这个小切口,呈现了一个大时代的家国风雨,展现了上海、武汉这两座英雄城市在抗日战争期间的悲壮经历和独特的城市精神,展现了中国共产党领导下的抗日救亡团体爱国图强、不畏牺牲的奉献精神。

丨作者简介丨

徐鲁,著名儿童文学作家、诗人、散文家。有二十多篇作品入选中小学语文教材。出版有《追寻》《罗布泊的孩子》《再见,小恩》《果园里的小鸟》等作品一百二十余部,体裁涉及长篇小说、诗歌、散文、传记、图画书等。作品曾获中宣部“五个一工程”奖、国家图书奖、全国优秀儿童文学奖、冰心儿童图书奖、陈伯吹国际儿童文学奖等。

转编自【少年儿童出版社】